Что такое индустриальное общество определение: «Что такое индустриальное общество?» – Яндекс.Кью

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО • Большая российская энциклопедия

В книжной версии

Том 11. Москва, 2008, стр. 363

Скопировать библиографическую ссылку:

Авторы: Д. Г. Подвойский

ИНДУСТРИА́ЛЬНОЕ О́БЩЕСТВО, понятие социологич. теории, характеризующее природу обществ. систем «современного типа», сформировавшихся в Зап. Европе в эпоху Нового времени, институциональные и культурные образцы которых распространились в 19–20 вв. по всему миру. Термин «И. о.» употребляется наряду с такими понятиями, как капитализм, «общество модерна», «массовое общество» и др. (не совпадая полностью по смыслу ни с одним из них). И. о. обычно рассматривают как «парную категорию», отличая его по ряду признаков от «традиционного» (патриархального, аграрного, феодального) общества. Историч. становление структур И. о. исследуется в концепциях модернизации.

Развитие И. о. сопровождается следующими процессами: появление организационной структуры пром. предприятия, механизация и автоматизация производства, постоянное внедрение технич. инноваций, углубление специализации работников и разделения труда, рост городов, разложение традиц. общинного уклада и патриархальной семьи, снижение рождаемости, распространение массовых форм образования, возникновение совр.

классы, черты, проблемы и ценности индустриального общества

Что такое индустриальное общество

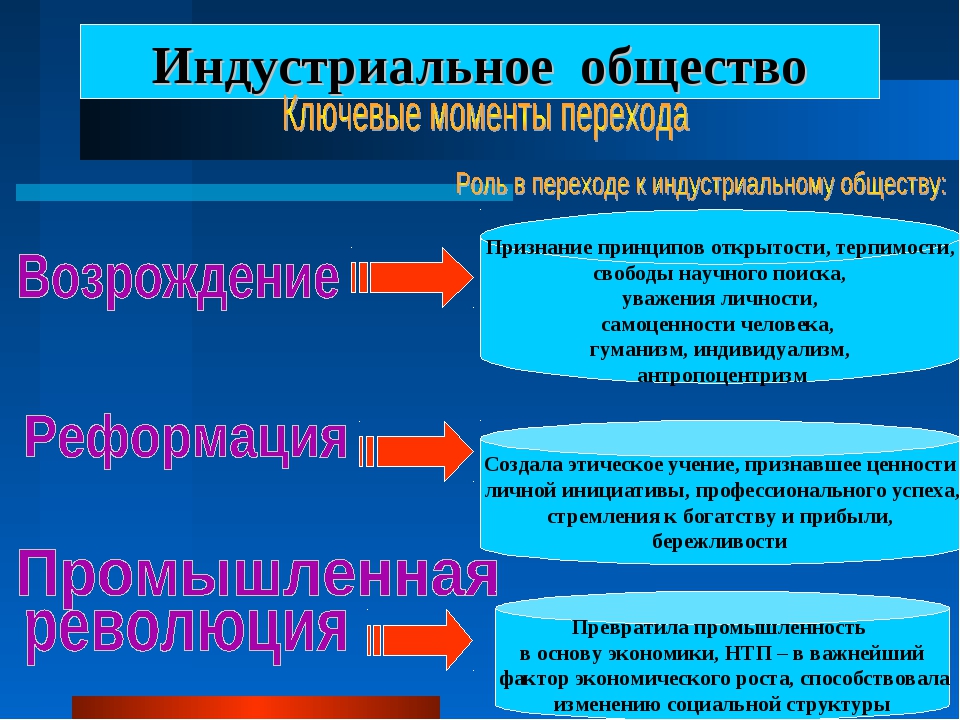

В современном обществознании человеческие общества принято делить на три типа: традиционные (аграрные), индустриальные (промышленные) и постиндустриальные (информационные). Переход от традиционного общества к индустриальному и информационному происходит в результате процесса модернизации.

Индустриальное общество — это общество, основанное на машинном производстве. Оно возникает в результате развития промышленности. Для индустриального общества характерны массовое производство, развитие рынка товаров и услуг, высокая социальная мобильность, провозглашение политических свобод и равноправия.

Промышленная революция, породившая индустриальное общество, началась в Великобритании в XVIII веке, в развитых странах она завершилась к концу XIX века.

В XX веке большинство обществ в мире перешли на промышленную стадию — традиционное общество сохранилось лишь в отдельных удаленных регионах.

Со второй половины XX века в процессе научно-технической революции индустриальное общество стало превращаться в постиндустриальное, информационное общество.

Александр Дейнека. «Кузнецы». 1957 год https://img.anews.com/media/gallery/118173637/801872951.jpg

Индустриальное общество и промышленная революция

Индустриальное общество возникает в результате промышленного переворота (промышленной революции) — перехода от ручного труда к машинному.

При замене ремесленных мастерских и мануфактур заводами быстро растет производительность труда. Резко сокращается занятость в сельском хозяйстве. Когда свыше половины населения начинает работать на фабриках и заводах, общество считается индустриальным.

Увеличивается городское население — происходит процесс урбанизации. Ускоренно развиваются наука и техника, образование и культура. Увеличивается продолжительность жизни, растет качество жизни. В связи с разрушением старой сословной структуры люди становятся более мобильными, а общество — более демократичным.

Уильям Белл Скотт. «Железо и уголь». 1855-1860 https://img.anews.com/media/gallery/118173637/711647686.jpg

Проблемы индустриального общества

Но у этого процесса есть и отрицательные последствия. Массово разоряются те, кто вел традиционное хозяйство — крестьяне и ремесленники. Возрастает социальное неравенство. Природные ресурсы эксплуатируются все сильнее, это наносит вред окружающей среде. Промышленники беспощадно эксплуатируют рабочих, стремясь нарастить прибыль.

Еще одна проблема — капиталистическая экономика развивается неравномерно, экономические циклы означают регулярные кризисы.

Восстание рабочих в Шарлеруа. Иллюстрация 1868 года. Фото: Depositphotos https://img.anews.com/media/gallery/118173637/554470058.jpg

Черты и признаки индустриального общества

Экономика индустриального общества:

Главным фактором производства становится капитал.

Основная сфера производства — промышленность, в которой заняты свыше 50% населения.

Социальная сфера:

Подвижность социальных структур, социальная мобильность.

На смену вертикальной дифференциации (сословия, касты, классы) приходит горизонтальное разделение — на страны и нации.

Политическая сфера:

Абсолютная монархия уступает место другим формам правления: ограниченной монархии или республике

Провозглашаются политические свободы и равноправие (иногда — лишь на словах)

Происходит формирование гражданского общества

Духовная сфера:

Новые ценности прогресса и успеха приходят на смену традиционным религиозным ценностям.

Индивидуализм приходит на смену коллективизму.

Социальная структура индустриального общества. Классы

В индустриальном обществе положение конкретного человека в обществе в меньшей степени зависит от происхождения и предписанных статусов, а в большей мере — от личных достижений, от образования, профессионализма, дохода и т.п.

В связи с этим деление общества на наследственные сословия или касты уходит в прошлое. Вместо них начинают говорить о классах.

В ходе промышленной революции появляются два новых класса — предприниматели-капиталисты (буржуазия) и наемные работники (пролетариат). Возникает также средний класс — служащие, люди интеллектуальных профессий.

На смену большой многопоколенной семье приходит нуклеарная семья, состоящая только из родителей и детей.

Карикатура Бориса Ефимова из журнала «Крокодил». 1964 год https://img.anews.com/media/gallery/118173637/154640688.jpg

Ценности индустриального общества

Одно из отличий индустриального общества от традиционного — новые ценности. На смену традиционным религиозным установкам приходят ценности рационализма, прогресса и личного успеха. Индивидуализм приходит на смену коллективизму — личная успешность становится важнее общественного блага.

На смену традиционным религиозным установкам приходят ценности рационализма, прогресса и личного успеха. Индивидуализм приходит на смену коллективизму — личная успешность становится важнее общественного блага.

Важнейшими ценностями в индустриальном обществе оказываются предприимчивость и способность к новациям, профессионализм в своей узкой области.

Индустриальное и постиндустриальное общество. Таблица

Критерии сравнения | Индустриальное общество | Постиндустриальное общество |

Экономическая сфера | Главный фактор производства — капитал Основная сфера — промышленность. Производство основано на механическом труде | Главный фактор производства — знания, информация Основная сфера — сфера услуг. Основной продукт — услуги Производство основано на автоматизации |

Социальная сфера | Социальная мобильность повышается. Подвижные социальные структуры — классы | Максимальная социальная мобильность. Профессиональная дифференциация |

Политическая сфера | Провозглашение политических свобод, равенства граждан перед законом, отход от абсолютной монархии | Политический плюрализм, гражданское общество, демократия консенсуса |

Духовная сфера | Ценности прогресса, индивидуального успеха | Ценности индивидуализма |

«В единстве производства и науки — могущество и будущность страны!» Советский плакат 1986 года. Художники Д. Иконников, Е. Четвериков. https://img.anews.com/media/gallery/118173637/297449815.jpg

характеристики и их признаки / Блог / Справочник :: Бингоскул

Наиболее распространенной в науках об обществе сегодня является точка зрения, согласно которой все человеческие сообщества можно отнести к трем основным типам.

Типы общества:

- Традиционное общество

- Индустриальное общество

- Постиндустриальное общество

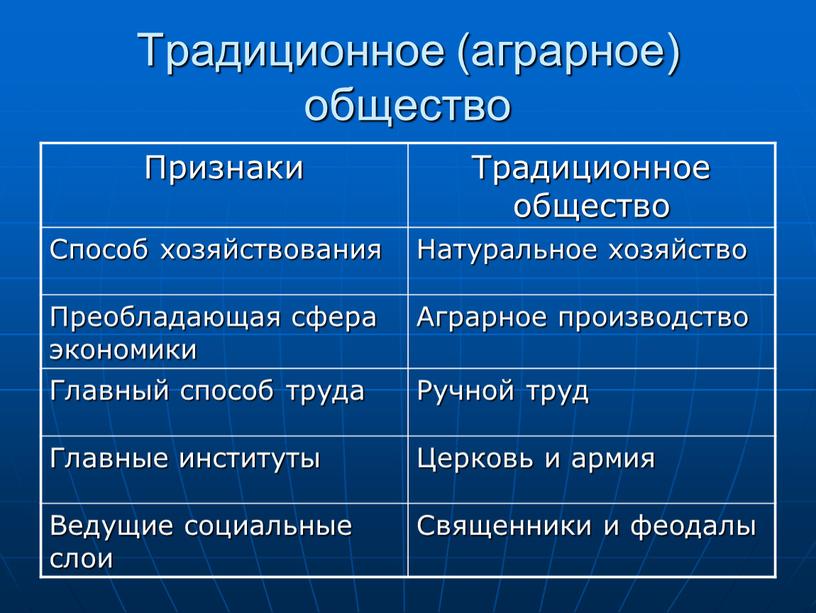

1. Традиционное общество

Традиционное общество – тип общества с аграрным укладом. Основывается на натуральное хозяйство, монархической системе управления и преобладании религиозных ценностей и мировоззрения.

Характерные черты традиционного (аграрного, доиндустриального) общества:

- Ручной труд и примитивные технологии.

- Преобладание сельского хозяйства.

- Сословный строй.

- Низкая социальная мобильность.

- Преобладание ценностей коллективизма.

- Влияние церкви на общественную жизнь.

- Патриархальная семья.

- Основной сферой экономической деятельности является сельское хозяйство.

- Очень низкие темпы развития.

- Общество направленно в прошлое, инерционно, боится новвоведений.

- Полное поглощение личности коллективом.

- Общество направленно на удовлетворение бытовых потребностей.

2. Индустриальное общество

Индустриальное общество —определяется уровнем технического, индустриального развития.

Характерные черты индустриального общества

- Преимущественное развитие промышленности.

- Серийное машинное производство и автоматизация..

- Превращение науки в общественный институт.

- Рождение массовой культуры.

- Классовый строй.

- Предоставление прав и свобод людям.

- Формирование гражданского общества.

Признаки

- Общество основано на машинном производстве и фабричной организации труда.

- Базовой структурой общества становится экономика.

- Основным движущим механизмом общества является стремление к экономическому росту.

- Общество стремится к удовлетворению социальных потребностей (деньги, карьера, качество жизни).

- Оно направленно на максимальную адаптацию к настоящему моменту.

- Основной способ принятия решения – эмпирическое исследование массовость.

3. Постиндустриальное общество

Постиндустриальное общество или информационное общество – современный тип общества, основывающийся на господстве информации (компьютерных технологий) в производстве. Развитие вычислительной и информационной техники.

Характерные черты постиндустриального общества

- Развитие сферы услуг.

- Единицей товара становится информация (знания).

- Развитие информационных технологий.

- Профессиональное деление общества.

- Широкое использование компьютерных технологий.

- Глобализация экономики.

- Осуществление научно-технической революции.

- Доминирование семьи партнерского типа.

Признаки

- Так как сельское хозяйство и промышленные продукции в таком обществе производятся больше, чем оно может употребить, более 50% населения переходит в сферу услуг.

- Главный фактор развития этого общества — теоретические знания или информация.

- Общество ориентированно на будущее и основной фактор принятия решений – моделирование и аналитические методы.

- Социальная коммуникация протекает на уровне «человек-человек», а не на уровне «человек-природа» или «человек-машина».

- Ведущая технология является умственная технология, а не ручной труд как в традиционном и не машинная технология как в индустриальном.

| По степени открытости |

|

| По наличию письменности |

|

| По степени социального расслоения: |

|

понятие общества и типы обществ

Общество (в широком смысле слова) — это обособившаяся от природы часть материального мира, представляющая собой формы объединения людей и способы их взаимосвязи**.

В узком смысле, общество — это:

- Группа людей, объединенных одним интересом и деятельностью (кружок шахматистов, клиенты фитнес-клуба)

- Отдельное, конкретное общество какой-либо страны (русское общество, английское, испанское)

- Этап в развитии человечества (первобытное общество, феодальное)

В любом обществе различают четыре сферы:

- Экономическую (производство материальных и духовных благ, обмен, торговля, денежные отношения)

- Социальную (отношения между группами людей, забота о населении — услуги образования, медицины, социальная защита)

- Политическую (управление обществом)

- Духовную (искусство, религия, мораль, наука)

Общество всегда состоит из людей, а люди всегда образуют связи или общественные отношения.

Общественные отношения — это многообразные формы взаимодействия и взаимосвязи, возникающие в процессе совместной деятельности между социальными группами, а также внутри них.

Кроме того, в любом обществе существуют социальные институты, обеспечивающие его функционирование.

Социальный институт — исторически сложившаяся форма организации людей, на основе специальных норм регулирующая их деятельности и обеспечивающая фундаментальные человеческие потребности.

Человеческое общество не статично. Оно постоянно меняется. Когда-то, к примеру, существовало рабство и это не осуждалось, тогда как сейчас — все ровно наоборот. Когда-то большинство людей были сельскими жителями, занимавшимися земледелием, в то время как сейчас городские жители превысили количество сельских.

Иными словами, общество развивается, меняется, ученые пытаются выявить причины изменений и дать названия старым и новым обществам.

В XX веке американский социолог Даниел Белл предложил делить все известные человеческие общества на три типа: доиндустриальное (=традиционное, аграрное), индустриальное и постиндустриальное (=информационное).

Традиционное общество существовало в рабовладельческую и сменившую её феодальную эпоху. Основным занятием людей было земледелие. На следующем историческом этапе — в эпоху капитализма — на смену традиционному обществу приходит индустриальное. Люди по-прежнему занимаются земледелием, но оно уже не главная сфера экономики, главная — промышленность. Постиндустриальное общество возникло совсем недавно — в 1970-х гг. XX в. Оно развивается в экономически сильных странах, в отсталых государствах общество по-прежнему индустриальное или даже традиционное. Главная сфера постиндустриального общества — сфера услуг (вытеснила сельское хозяйство и промышленность).

В вопросах на тему типов общества в ЕГЭ проверяется знание черт всех трёх обществ. Их следует выучить и не путать.

Характерные черты традиционного (аграрного, доиндустриального) общества:

- Ручной труд и примитивные технологии

- Преобладание сельского хозяйства

- Сословный строй

- Низкая социальная мобильность

- Преобладание ценностей коллективизма

- Влияние церкви на общественную жизнь

- Патриархальная семья

Характерные черты индустриального общества:

- Преимущественное развитие промышленности

- Серийное машинное производство и автоматизация

- Превращение науки в общественный институт

- Рождение массовой культуры

- Классовый строй

- Предоставление прав и свобод людям

Характерные черты постиндустриального (информационного) общества:

- Развитие сферы услуг

- Единицей товара становится информация (=знания)

- Развитие информационных технологий

- Профессиональное деление общества

- Широкое использование компьютерных технологий

- Глобализация экономики

- Осуществление научно-технической революции

- Доминирование семьи партнерского типа

**Определения по теме приведены по пособию Баранова, Воронцова, Шевченко «Полный справочник для подготовки к ЕГЭ»

Алексеева И.

Ю.: Возникновение идеологии информационного общества

Ю.: Возникновение идеологии информационного обществаВозникновение идеологии информационного общества

И. Ю. Алексеева

Институт философии РАН

Впервые в достаточно отчетливом виде идея информационного общества была сформулирована в конце 60-х – начале 70-х годов XX столетия. Изобретение самого термина”информационное общество” приписывается Ю. Хаяши, профессору Токийского технологического института. Контуры информационного общества были обрисованы в отчетах, представленных японскому правительству рядом организаций: Агентством экономического планирования (EPA: Economic Planning Agency) – “Японское информационное общество: темы и подходы”[1], Институтом разработки использования компьютеров (JACUDI: Japan Computer Usage Development Institute) – “План информационного общества”[2], Cовета по структуре промышленности (ISC: Industrial Structure Council) – “Контуры политики содействия информатизации японского общества”[3].

В упомянутых отчетах информационное общество определялось как такое, где процесс компьютеризации даст людям доступ к надежным источникам информации, избавит их от рутинной работы, обеспечит высокий уровень автоматизации производства. При этом изменится и само производство – продукт его станет более “информационно емким”, что означает увеличение доли инноваций, дизайна и маркетинга в его стоимости; “…производство информационного продукта, а не продукта материального будет движущей силой образования и развития общества”[4]. Уделяя много внимания трансформации человеческих ценностей в информационном обществе, И. Масуда, глава Института информационного общества и один из авторов Плана информационного общества, представленного Институтом разработки использования компьютеров (JACUDI), выдвинул концепцию, согласно которой информационное общество будет бесклассовым и бесконфликтным, это будет общество согласия, с небольшим правительством и государственным аппаратом. Он писал, что в отличие от индустриального общества, характерной ценностью которого является потребление товаров, информационное общество выдвигает в качестве характерной ценности время. В связи с этим возрастает ценность культурного досуга.

Он писал, что в отличие от индустриального общества, характерной ценностью которого является потребление товаров, информационное общество выдвигает в качестве характерной ценности время. В связи с этим возрастает ценность культурного досуга.

Японский вариант концепции информационного общества разрабатывался прежде всего для решения задач экономического развития Японии. Это обстоятельство обусловило его в известном смысле ограниченный и прикладной характер. Однако в 70-е годы происходит конвергенция двух почти одновременно нарождающихся идеологий – информационного общества и постиндустриализма. Последняя, в отличие от первой, имела достаточно солидную теоретическую основу и иверсалистскую ориентацию. Идея постиндустриального общества была выдвинута в 60-е годы американским социологом Д. Беллом. В развернутом виде концепция постиндустриализма представлена в его книге “Наступление постиндустриального общества. Опыт социального прогноза”, изданной в 1973 г. [5].

Разделяя историю человеческого общества на три стадии – аграрную, индустриальную и постиндустриальную, Д. Белл стремился обрисовать контуры постиндустриального общества, во многом отталкиваясь от характеристик индустриальной стадии. Подобно другим теоретикам индустриализма (прежде всего Т. Веблену), он трактует индустриальное общество как организованное вокруг производства вещей и машин для производства вещей. Понятие индустриального общества, подчеркивает он, охватывает прошлое и настоящее различных стран, которые могут принадлежать к противоположным политическим системам, в том числе таких антагонистов, как США и СССР. Именно индустриальный характер общества, по Беллу, определяет его социальную структуру, включая систему профессий и социальные слои. Социальная структура при этом “аналитически отделяется” от политического и культурного измерений общества. По мнению Д. Белла, происходящие в середине XX века изменения в социальной структуре свидетельствуют о том, что индустриальное общество эволюционирует к постиндустриальному, которое и должно стать определяющей социальной формой XXI века, прежде всего в США, Японии, Советском Союзе и в Западной Европе [6].

В качестве основных черт постиндустриального общества Белл выделяет следующее. Для постиндустриальной стадии характерен переход от производства вещей к производству услуг, причем услуг, связанных, прежде всего, со здравоохранением, образованием, исследованиями и управлением. Эта черта постиндустриального общества тесно связана с изменениями в распределении занятий: наблюдается рост интеллигенции, профессионалов и “технического класса” (такая тенденция обнаруживается уже в изменениях структуры занятости, происходящих в индустриальный период). Если индустриальное общество есть организация машин и людей для производства вещей, то центральное место в постиндустриальном обществе, по Д. Беллу, занимает знание, и притом знание теоретическое. “Конечно, знание необходимо для функционирования любого общества. Но отличительной чертой постиндустриального общества является характер знания, – писал он. – Важнейшее значение для организации решений и направления изменений приобретает центральная роль теоретического знания, предполагающего первенство теории над эмпиризмом и кодификацию знаний в абстрактных системах символов, которые… могут использоваться для интерпретации различных изменяющихся сфер опыта. Любое современное общество живет за счет инноваций и социального контроля за изменениями, оно пытается предвидеть будущее и осуществлять планирование. Именно изменение в осознании природы инноваций делает решающим теоретическое знание” [7].

Важнейшую составляющую процесса превращения теоретического знания в источник инноваций Д. Белл видел в возникновении наукоемких отраслей промышленности – таких, как химическая промышленность, вычислительная техника, электроника, оптика. Большое впечатление на американского ученого произвело теоретическое обоснование возможности вмешательства правительства в экономику, предпринятое Кейнсом, и практические меры, осуществленные Рузвельтом для преодоления великой депрессии. Эти явления, считает Белл, служат показателем того, что экономические концепции (т. е. теоретические построения в области экономической науки) могут играть определенную роль в государственном управлении и экономической практике. “Было бы технократизмом полагать, – пишет он, что управление экономикой есть прямое приложение экономической модели. В этом случае мы упустили бы из внимания политические соображения, устанавливающие структуры принятия решений. Экономические же модели определяют границы, в которых можно действовать и могут определять последствия альтернативных политических выборов” [8].

е. теоретические построения в области экономической науки) могут играть определенную роль в государственном управлении и экономической практике. “Было бы технократизмом полагать, – пишет он, что управление экономикой есть прямое приложение экономической модели. В этом случае мы упустили бы из внимания политические соображения, устанавливающие структуры принятия решений. Экономические же модели определяют границы, в которых можно действовать и могут определять последствия альтернативных политических выборов” [8].

Соединение науки, техники и экономики находит выражение в феномене НИР (научные исследования и разработки), которые, по мнению Д. Белла, должны играть все более важную роль в обществе, ориентированном в будущее. Ориентированность в будущее – еще одна черта постиндустриального общества – предполагает контроль за технологиями, оценку технологий, разработку моделей технологического прогноза. Наконец, существенной характеристикой постиндустриального общества, считал Белл, явится уже возникшая новая интеллектуальная технология, используемая в принятии управленческих решений. Он полагал, что к концу XX века новая интеллектуальная технология будет играть столь же выдающуюся роль в человеческих делах, какую играла машинная технология в прошедшие полтора века. Интеллектуальная технология, в интерпретации Белла, предполагает использование алгоритмов как правил решения проблем взамен интуитивных суждений. Эти алгоритмы могут быть реализованы в автоматической машине, в компьютерной программе или в наборе инструкций, основанных на некоторых математических формулах. Интеллектуальная технология, таким образом, связана с использованием математической (статистической) или логической техники при работе с “организованной сложностью”, в качестве которой могут быть рассмотрены различные, в том числе социальные, организации и системы.

Примеры новых интеллектуальных технологий, по Беллу, предоставляют теория игр и системный анализ. “Цель новой интеллектуальной технологии, – пишет он, – не больше и не меньше, чем реализовать мечту социальных алхимиков – мечту об “упорядочении” массового общества. В современном обществе миллионы людей ежедневно принимают миллиарды решений относительно того, что покупать, сколько иметь детей, за кого голосовать, куда пойти работать и т.п. Любой единичный выбор может быть непредсказуем, как непредсказуемо поведение отдельного атома, в то время как поведение совокупности может быть очерчено столь же четко, как треугольники в геометрии” [9].

В современном обществе миллионы людей ежедневно принимают миллиарды решений относительно того, что покупать, сколько иметь детей, за кого голосовать, куда пойти работать и т.п. Любой единичный выбор может быть непредсказуем, как непредсказуемо поведение отдельного атома, в то время как поведение совокупности может быть очерчено столь же четко, как треугольники в геометрии” [9].

Признавая, что осуществление такой цели есть утопия, и что она неосуществима постольку, поскольку человек сопротивляется рациональности, Белл считает, однако, что движение в направлении этой цели возможно, поскольку человек связан с идеей рациональности. Если роль “мастера” в интеллектуальной технологии играет теория принятия решений, то роль “инструмента” выполняет компьютер. Без компьютера применение новых математических средств было бы предметом лишь интеллектуального интереса или осуществлялось бы с “очень низкой разрешающей способностью”. Именно компьютеры, позволяющие выполнять значительное число операций в течение короткого интервала времени, делают возможным развитие интеллектуальной технологии.

Центральная роль теоретического знания в постиндустриальном обществе определит, по мнению Белла, и положение ученого как центральной фигуры такого общества. “Подобно тому, как предприятие (фирма) была ключевым институтом в последние сотни лет благодаря ее роли в организации массового производства товаров-вещей, университет или какая-либо другая форма институционализации знания будет центральным институтом в последующие сотни лет благодаря своей роли источника инноваций и знания” [10].

Характеризуя ситуацию в США, сложившуюся к середине XX века, Д. Белл отмечал, что до сих пор власть находилась в руках делового сообщества, хотя в последнее время разделяется до некоторой степени с профсоюзами и государством. Тем не менее, большая часть решений, касающихся повседневной жизни гражданина – относительно доступных видов работы, размещения заводов, инвестиций в производство новой продукции, распределения налогового бремени, профессиональной мобильности, принимаются бизнесом, и с недавнего времени – правительством, которое отдает приоритет процветанию бизнеса. В постиндустриальном обществе важнейшие решения относительно роста экономики и ее сбалансированности будут исходить от правительства, но они будут основываться на поддерживаемых правительством научных исследованиях и разработках (НИР), на анализе “затраты – эффективность”, “затраты – полезность”; принятие решений, в силу сложного переплетения их последствий, будет приобретать все более технический характер. Бережное отношение к талантам и распространение образовательных и интеллектуальных институтов станет главной заботой общества. Для постиндустриального общества будет характерна новая элита, основанная на квалификации, получаемой индивидами благодаря образованию, а не на обладании собственностью, наследуемой или приобретаемой за счет предпринимательских способностей, и не на политической позиции, достигаемой при поддержке партий и групп.

В постиндустриальном обществе важнейшие решения относительно роста экономики и ее сбалансированности будут исходить от правительства, но они будут основываться на поддерживаемых правительством научных исследованиях и разработках (НИР), на анализе “затраты – эффективность”, “затраты – полезность”; принятие решений, в силу сложного переплетения их последствий, будет приобретать все более технический характер. Бережное отношение к талантам и распространение образовательных и интеллектуальных институтов станет главной заботой общества. Для постиндустриального общества будет характерна новая элита, основанная на квалификации, получаемой индивидами благодаря образованию, а не на обладании собственностью, наследуемой или приобретаемой за счет предпринимательских способностей, и не на политической позиции, достигаемой при поддержке партий и групп.

Концепция постиндустриализма, – во всяком случае, в ее оригинальном варианте, представленном в работах Д. Белла, – оказалась достаточно глубокой в теоретическом отношении, интересной в плане поставленных вопросов и открывающей широкие исследовательские перспективы. Не удивительно, что она спровоцировала множество разнообразных трактовок и интерпретаций постиндустриального общества, иногда существенно отличных от белловского. Выражение “постиндустриальное общество” широко употребляется в современной литературе, и почти каждый автор наделяет его своим, особым смыслом. Данная ситуация не в последнюю очередь связана с тем обстоятельством, что само по себе слово “постиндустриальное” указывает лишь на положение данного типа общества во временной последовательности стадий развития – “после индустриального”, – а не на его собственные характеристики. Вариант конвергенции идей постиндустриализма и информационного общества в исследованиях Д. Белла представляет изданная в 1980 г. книга “Социальные рамки информационного общества” [11].

Выражение “информационное общество” у Белла – это новое название для постиндустриального общества, подчеркивающее не его положение в последовательности ступеней общественного развития – после индустриального общества, а основу определения его социальной структуры – информацию. Здесь, как и в книге “Наступление постиндустриального общества”, информация для Белла связана прежде всего с научным, теоретическим знанием. Информационное общество в трактовке Белла обладает всеми основными характеристиками постиндустриального общества (экономика услуг, центральная роль теоретического знания, ориентированность в будущее и обусловленное ею управление технологиями, развитие новой интеллектуальной технологии). Однако если в “Наступлении постиндустриального общества” электронно-вычислительная техника рассматривалась как одна из наукоемких отраслей и как необходимое средство для решения сложных задач (с применением системного анализа и теории игр), то в “Социальных рамках информационного общества” большое значение придается конвергенции электронно-вычислительной техники с техникой средств связи. “В наступающем столетии, – утверждает здесь Д. Белл, – решающее значение для экономической и социальной жизни, для способов производства знания, а также для характера трудовой деятельности человека приобретет становление нового социального уклада, зиждущегося на телекоммуникациях” [12].

Здесь, как и в книге “Наступление постиндустриального общества”, информация для Белла связана прежде всего с научным, теоретическим знанием. Информационное общество в трактовке Белла обладает всеми основными характеристиками постиндустриального общества (экономика услуг, центральная роль теоретического знания, ориентированность в будущее и обусловленное ею управление технологиями, развитие новой интеллектуальной технологии). Однако если в “Наступлении постиндустриального общества” электронно-вычислительная техника рассматривалась как одна из наукоемких отраслей и как необходимое средство для решения сложных задач (с применением системного анализа и теории игр), то в “Социальных рамках информационного общества” большое значение придается конвергенции электронно-вычислительной техники с техникой средств связи. “В наступающем столетии, – утверждает здесь Д. Белл, – решающее значение для экономической и социальной жизни, для способов производства знания, а также для характера трудовой деятельности человека приобретет становление нового социального уклада, зиждущегося на телекоммуникациях” [12].

В первоначальном варианте концепции постиндустриализма делался упор на то, что развитие электронно-вычислительной техники дает возможность перерабатывать огромные объемы информации для принятия решений, в первую очередь, правительственным структурам. В белловской концепции информационного общества подчеркивается важность обеспечения доступа к необходимой информации индивидов и групп, автор видит проблемы угрозы полицейского и политического наблюдения за индивидами и группами с использованием изощренных информационных технологий. Знание и информацию Белл считает не только “агентом трансформации постиндустриального общества”, но и “стратегическим ресурсом” такого общества. В этом контексте он формулирует проблему информационной теории стоимости. “Когда знание в своей систематической форме вовлекается в практическую переработку ресурсов (в виде изобретения или организационного усовершенствования), можно сказать, что именно знание, а не труд выступает источником стоимости,” – писал он. В этих условиях необходим новый подход к экономике, который, в отличие от доминирующих подходов, акцентирующих те или иные комбинации капитала и труда в духе трудовой теории стоимости, рассматривал бы информацию и знания в качестве “решающих переменных постиндустриального общества”, подобно тому, как труд и капитал рассматривались в качестве “решающих переменных индустриального общества”.

В этих условиях необходим новый подход к экономике, который, в отличие от доминирующих подходов, акцентирующих те или иные комбинации капитала и труда в духе трудовой теории стоимости, рассматривал бы информацию и знания в качестве “решающих переменных постиндустриального общества”, подобно тому, как труд и капитал рассматривались в качестве “решающих переменных индустриального общества”.

В рамках идеологии информационного общества обозначились различные направления и тенденции, концентрирующие внимание на тех или иных сторонах существующих в обществе отношений по поводу информации и технико-технологических средств ее передачи, хранения и переработки, рассматривающие различные социальные перспективы в качестве возможных, желательных или негативных. Так, если в работах Белла делался явный упор на новые, положительно оцениваемые, возможности государственного регулирования экономики в информационном обществе, принятия законодательных мер для обеспечения свободного доступа к информации, с одной стороны, и предотвращения угрозы политического и полицейского наблюдения за индивидами с использованием изощренной информационной техники, с другой стороны, то французский социолог Ж. Эллюль полагал, что информационное общество, будучи “осуществлением идей социалистического, анархического и пацифистского характера”, предполагает ликвидацию централизованного бюрократического государства.

Постиндустриалистский подход – в его классическом, белловском, варианте – обрел как многочисленных приверженцев, так и серьезных критиков. Советскими исследователями этот подход был изначально отвергнут как утверждающий технологический детерминизм и стремящийся к разрешению противоречий капитализма за счет развития техники. Тезис Д. Белла о движении СССР (наряду с США, Японией и странами Западной Европы) к постиндустриальному обществу не мог быть принят уже в силу того, что официальная идеология предполагала построение коммунистического общества и не нуждалась в таком понятии, как “постиндустриализм”.

Альтернативой белловскому примеру “аналитического отделения” социальной структуры от политической и культурной системы явился подход З. Бжезинского, увидевшего в наступлении новой технической эры новые возможности для дезинтеграции Советского Союза при соответствующей политике американского правительства [13]. Критическое отношение к Беллу характерно для ряда авторов, выдвинувших конкурирующие технолого-детерминистские концепции, в том числе концепции информационного общества. Так, в комплексном, многоплановом исследовании, проведенном группой французских специалистов в середине 70-х годов и представленном в книге С. Нора и А. Минка “Компьютеризация общества. Доклад Президенту Франции” (впервые издано в Париже в 1978 г.) [14] выражено скептическое отношение к постиндустриализму.

Авторы видят в концепции Д. Белла вариант либерального подхода, “рассматривающего конфликты только в терминах рынка и стремящегося возвратить их в эту область, когда они выходят за ее пределы” [15]. При таком подходе, считают они, предвидение будущего заканчивается “транквилизованным постиндустриальным обществом”, где изобилие и все большее равенство жизненных стандартов сделает возможным объединение нации вокруг огромного культурно гомогенного среднего класса и преодоление социального напряжения. Если постиндустриальный подход “продуктивен в отношении информации, управляющей поведением производителей и покупателей”, но “бесполезен при столкновении с проблемами, выходящими за сферу коммерческой деятельности и зависящими от культурной модели”, то марксистский подход, по мнению Нора и Минка, признавая конфликты, но “сводя их развитие только к противоречию между двумя классами, организованными относительно производства”, также не способен принять во внимание возрастающую сложность современного общества. Марксистское управление, “как оно практикуется в восточных странах”, не принимает во внимание индивидуальные планы, но предоставляет каждой группе и каждому индивиду соответствующую роль в выполнении коллективного плана, “пытаясь установить систему репрезентации, которая обеспечивает связь между коллективным планом и поведением индивида”. “Слабость такой системы заключается в ее внутренних противоречиях. Гражданское общество не говорит. То, что оно выражает, скрывается в пропастях, в расщелинах. Таким образом, логика центра имеет тенденцию оторваться от реальности” [16].

“Слабость такой системы заключается в ее внутренних противоречиях. Гражданское общество не говорит. То, что оно выражает, скрывается в пропастях, в расщелинах. Таким образом, логика центра имеет тенденцию оторваться от реальности” [16].

Квалифицируя и либерально-постиндустриалистский, и марксистский подходы как “мистифицирующие” (примечательно, что английский перевод книги вышел с предисловием Д. Белла), Нора и Минк выдвинули идеал такого информационного общества, где “организация должна совпадать с добровольностью”. Это “совершенное рыночное общество, в котором образование и информация сделают каждого человека осознающим коллективные ограничения, и общество совершенного планирования, где центр получает от каждой единицы базиса верные сообщения о ее целях и предпочтениях и в соответствии с этим формирует собственную структуру и позицию. Информация и участие в управлении развиваются в едином процессе”. В информационном обществе, подчеркивают Нора и Минк, групповые планы в большей мере, чем ранее, выражают социальные и культурные устремления. Одновременно будут возрастать и внешние давления. В этих условиях “только власть, обладающая надлежащей информацией, сможет способствовать развитию и гарантировать независимость страны” [17].

Название одной из глав книги С. Нора и А. Минка – “Будет ли компьютеризованное общество обществом культурных конфликтов?”. Полагая, что информационное общество будет менее четко социально структурировано и более полиморфно, чем общество индустриальное, авторы считают, что одним из факторов полиморфизма явится отношение различных групп к тенденции упрощения языка, связанной, в частности, с соображениями эффективности баз данных и других электронно-опосредованных коммуникаций. Таким образом, предлагая единый язык, компьютеризация способствует преодолению культурного неравенства. Вместе с тем, хотя такой упрощенный язык, считают они, будет совершенствоваться и становиться пригодным для все более развитых диалогов, он будет все же встречать сопротивление. Приемлемость этого кодифицированного языка будет зависеть от культурного уровня субъектов, что обусловит дискриминационный эффект телематики. “Более чем когда-либо язык становится ставкой культуры. Оппозиционные группы будут бороться за его присвоение” [18].

Если Белл, как было показано выше, связывал компьютеризацию с возрастающей ролью именно научного знания, то видный представитель “критической социологии” М. Постер (американский ученый, принадлежащий к французской интеллектуальной традиции структурализма и постструктурализма) настаивает на том, что адекватное социологическое исследование электронно-опосредованных коммуникаций возможно только в том случае, если дискурс науки лишается привилегированного положения среди других видов дискурса [19]. Основной недостаток концепции Д. Белла М. Постер находит в том, что, несмотря на видимое стремление Белла ограничить cферу постиндустриального общества только уровнем социально-экономической структуры, он все же “на протяжении всей своей работы сметает в одну общую дефиницию постиндустриального общества экономические, политические и культурные факторы”, в результате чего “определение новых явлений становится определением всего общества”. Его утверждение, что “знание является независимой переменной в постиндустриальном обществе, которой определяются другие переменные, такие как труд и капитал”, могло бы, по мнению Постера, служить гипотезой в предстоящем исследовании – однако Белл представляет это утверждение читателю в качестве вывода, “с помощью очаровательной риторики трансформируя посылку в заключение” и “придавая теоретическому доводу видимость доказанного факта”.

Соглашаясь с Беллом в том, что в каком-то смысле знание (или информация) является основной “осью” современного общества, Постер считает, что Белл, выдвигая идею информационной экономики, неправомерно сводит коммуникацию к экономической метафоре, отодвигая в сторону вопросы культуры. Теоретики постиндустриализма, пишет он, не видят последних трансформаций, потому что смотрят на них сквозь “социально-экономические” очки. “Конечно, новые тенденции в экономике, отмечаемые Беллом и другими авторами, имеют место. Но их заявления, что эти изменения ведут к фундаментальному переустройству общества, к возникновению постиндустриального мира, уязвимы для критики с позиций марксизма и других направлений, поскольку это изменения количественные, но не качественные”. Теоретический порок концепции постиндустриального общества Постер видит в том, что она “подавляет лингвистический уровень явлений, которые обозначаются ею в качестве новых”.

Теоретики постиндустриального общества склонны игнорировать проблему языка как на уровне теории, так и на уровне задаваемой ими области социального” [20]. Постер считает неправомерным трактовать информацию как экономическую сущность и теоретически оправдывать распространение товарных отношений на информационную сферу. Легкость, с которой информация может воспроизводиться или передаваться, уже разрушает, утверждает он, правовую систему, устои которой были сформированы для защиты частной собственности на материальные вещи. Он настаивает, что для адекватного понимания социальных отношений в эпоху конвергенции вычислительной техники и техники средств связи необходимо исследование изменений в структуре коммуникационного опыта. Концентрируясь на измененинениях в языковом измерении культуры, связанных с электронным письмом, базами данных, компьютерными сетями, Постер предлагает концепцию способа информации в качестве шага в создании теории, которая была бы в состоянии “расшифровать” лингвистическое измерение этих новых форм социальных взаимодействий. Термин “способ информации”, подчеркивает автор, перекликается с марксовой теорией способа производства и служит

1) для периодизации прошлого в соответствии с различными способами информации и

2) в качестве метафоры для современной культуры, придающей “информации” в некотором смысле фетишистское значение. Выделяются следующие ступени производства информации:

а) устно опосредованный обмен “лицом к лицу”,

б) письменный обмен, опосредованный печатью и

в) электронно опосредованный обмен.

Если для первой ступени характерно согласование символов, а для второй – знаковая репрезентация, то для третьей ступени характерно информационное моделирование. На первой, устной, ступени субъект задается как расположение произносимого через внедрение его в совокупность межличностных отношений. На второй, печатной, ступени субъект конструируется как агент, являющийся центром рациональной/воображаемой автономии. На третьей, электронной, ступени субъект децентрализуется, рассеивается и множится в сплошной неустойчивости – предоставляя информацию о себе для самых различных баз данных, “раздваиваясь” в процессе написания текстов на компьютере благодаря зеркальному эффекту экрана, обусловленному податливостью текста, используя новые возможности коллективного авторства и игр с идентичностью, предоставляемые компьютерными сетями. Наиболее влиятельные социологические концепции, выдвинутые в начальный период формирования идеологии информационного общества, подчеркивали ценность научного, теоретического знания и/или достоверной информации, прогнозировали возрастание их роли в обществе с развитием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Впоследствии усиливаются тенденции, подчеркивающие значение ненаучной информации и связывающие перспективы формирования информационного общества с “утратой научным дискурсом его привилегированного статуса”. Дискуссии о соотношении научного и ненаучного знания, достоверной и недостоверной информации (или дезинформации), информации, которая может быть оценена по шкале “истинно-ложно” и информации, не допускающей в принципе применения таких оценок, позволяют увидеть новые важные аспекты в проблематике информационного общества. Такие дискуссии, однако, характеризуют современный этап развития идеологии информационного общества, а не период ее возникновения.

Литература:

1. “Japan’s Information Society: Themes and Visions”, 1969.

2. “The Plan for an Information Society”, 1971

3. “Policy Outlines for Promoting the Informatisation of Japanese Society”, 1969.

4. Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World Future Soc., 1983, p. 29.

5. Bell D. The Сoming of Post-industrial Society. A Venture in Social Forcasting. N.Y., Basic Books, Inc., 1973.

6. Там же, p. 20.

7. Там же, p. 20.

8. Там же, p. 25.

9. Там же, р. 33.

10. Там же, p. 344.

11. Bell D. The Social Framework of the Information Society. Oxford, 1980.

12. Белл Д. Социальные рамки информационного общества. Сокращ. перев. Ю. В. Никуличева// Новая технократическая волна на Западе. Под ред. П. С. Гуревича. М., 1988, с. 330.

13. Brzezinsky Z. Between Two Ages. America’s Role in the Technotronic Era. N. Y.: The Viking Press, 1970.

14. Nora S., Minc A. The Computerisation of Society. A Report to the President of France. Cambridge, L., 1980. (пер. на англ. яз.).

15. Там же, p. 133.

16. Там же, р. 136.

17. Там же, р. 135.

18. Там же, р. 131.

19. Poster M. The Mode of Information: Poststructuralism and Social Context. Cambridge: Polity Press, 1990.

20. Там же, p. 25.

© Информационное общество, 1999, вып. 1, с. 30 — 35.

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО — информация на портале Энциклопедия Всемирная история

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО — понятие, используемое в социальных науках для характеристики новейшей стадии социального развития, отчётливо проявившейся в последней трети XX — начала XXI века в экономически наиболее развитых странах.

Близким по содержанию является понятие информационного общества. Идейными источниками теорий постиндустриального общества выступали различные концепции «зрелого» (Р. Арон и другие) и «нового» (Дж.К. Гэлбрейт) индустриального общества, теория «стадий экономического роста» У.У. Ростоу, конвергенции экономических систем теория, деидеологизации концепция, теория и практика государства всеобщего благоденствия и другие. Классический вариант теории постиндустриального общества разработал в 1960-е — начале 1970-х годов Д. Белл; проблематика постиндустриального общества занимает заметное место в работах таких учёных и публицистов, как Ж. Фурастье, А. Турен, П. Дракер, Г. Кан, З. Бжезинский, А. Тофлер, Дж. Нейсбит, М. Кастельс, Р. Инглхарт, Й. Масуда, Ф. Фукуяма и другие.

Постиндустриальное общество обычно рассматривается как третья ступень социальной эволюции (после доиндустриального и индустриального общества), главным фактором которой признаётся постепенная смена технологических укладов жизни (смотреть Неолитическая революция, Промышленная революция, Научно-техническая революция) и соответствующих им видов трудовой и профессиональной деятельности людей. В качестве предпосылок зарождения постиндустриального общества обычно рассматриваются беспрецедентное повышение уровня и качества жизни широких слоёв населения в передовых в экономическом отношении странах, достижения в области автоматизации, «роботизации» и информатизации производства, внедрение эффективных методов землепользования и животноводства, приведших к резкому сокращению численности работников, занятых в промышленности и сельском хозяйстве. Человек в постиндустриальном обществе выступает преимущественно как контролёр высокотехнологичных производственных процессов. Структурная перестройка экономики ориентируется на поддержку инноваций, приоритет наукоёмких отраслей, особое значение приобретают так называемые интеллектуальные технологии, связанные с разработкой систем телекоммуникации и всеобщей компьютеризацией. Исключительная роль отводится университетам и учреждениям, осуществляющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

Новым источником общественного богатства становятся знания и информация (подобно земле, труду и капиталу на предшествующих этапах; по мнению Д. Белла, «трудовая теория стоимости» во 2-й половине XX века сменяется «информационной теорией стоимости»). Фундаментальное для индустриальной стадии деление общества на представителей наёмного труда и владельцев капитала и средств производства уходит в прошлое. На передний план в социальной структуре выходят «носители знаний», группы интеллектуального труда — профессионалы высшей квалификации, менеджеры-управленцы (смотреть Менеджмент) и так далее. Место традиционного рабочего класса XIX века постепенно занимают работники нефизического труда, так называемые белые воротнички. Возрастает влияние «экспертного» знания как средства управления, а также как значимого символического ресурса, определяющего престиж и распределение авторитета в обществе. Важнейшим признаком статуса человека в системе стратификации становятся образование и профессиональная компетентность. Широкое развитие получает сектор «производства услуг», для которого характерна прежде всего межчеловеческая коммуникация и в котором сосредоточивается значительная часть экономически активного населения, что приводит в том числе к большей востребованности женского труда.

По мнению А. Тофлера и других, в сфере управления и организации трудовой деятельности прослеживаются тенденции от централизации и бюрократизации к децентрализации и демократизации; от внешнего контроля и регламентации к самоконтролю и самоопределяющейся активности; от «вертикальных», иерархических отношений к горизонтальным и «сетевым» структурам, гибким, способным быстро перестраиваться вслед за изменением ситуации; от унификации и стандартизации к индивидуализации; от массового к мелкосерийному производству. Ориентация на доверие и самоуправление как в политике, так и в экономике находит отражение в практике «демократии участия», гражданских инициативах, развёртывающихся прежде всего на региональном и местном уровнях. Р. Инглхарт и другие отмечают распространение в постиндустриальном обществе «постматериалистических» ценностей («внеэкономических» мотиваций действия, установки на личностный рост и самосовершенствование, поиск и выбор «интересной работы»).

Для постиндустриального общества характерно предельное ускорение темпов социальных и экономических процессов. Профессиональная деятельность и образ жизни оказываются вариативными, неопределённость постоянно меняющихся социальных условий диктует в том числе необходимость частой переподготовки в связи с возможной сменой рода занятий, что делает актуальным «образование в течение всей жизни». Неготовность к принятию «бешеных ритмов жизни» может приводить к дезадаптации, психологическим стрессам и тому подобному. Постиндустриальное общество нередко определяется как общество риска (У. Бек, Э. Гидденс), как «текучая современность» (З. Бауман).

Концепция постиндустриального общества подвергалась критике как отвлечённая конструкция, исходящая из технологического детерминизма и в своих оптимистических вариантах основывающаяся на идеализируемом ею ограниченном опыте ряда развитых стран. Отмечалась преемственная связь постиндустриального общества с обществами модерна («поздний», «радикализированный» модерн, конкретное воплощение процесса модернизации на его новейшем этапе). Некоторые идеи, содержавшиеся в теориях постиндустриального общества, вошли составной частью в проблемное поле дискуссий о глобализации, обществе потребления и цивилизации постмодерна.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)

Индустриальное Общество — это, определение слова, понятие. Что такое Индустриальное Общество, значение, словарь, энциклопедия

— общество, основанное на развитии крупного промышленного производства, формирующее соответствующие модели рынка, потребления, социальной организации, науки и культуры. Для И. о. характерна ориентация людей на постоянно возрастающие объемы производства потребления, знания и т. д. Идеи роста и прогресса являются «ядром» индустриального мифа, или идеологии. Существенную роль в социальной организации И. о. ифает понятие (и метафора) машины. Следствием реализации представлений о машине оказывается экстенсивное развитие производства, а также и «механизация» общественных связей, отношений человека с природой. И. о. стимулирует развитие гражданского общества и правового государства. Гражданское общество фиксирует как общественную необходимость свободу личности распоряжаться своими силами и способностями. Границы развития И. о. выявляются по мере обнаружения пределов экстенсивно ориентированного производства. В. Е. Кемеров

Философский словарь

— современная ступень, или эпоха, в развитии человечества. Предшествующие эпохи: первобытное общество, древнее аграрное общество, средневековое аграрно-промышленное общество. В наиболее развитых западноевропейских странах переход к И.о. начался примерно в 15 в. и завершился в 18…

Философский словарь

определяющими характеристиками индустриального общества являются: 1. Возникновение целостной нации-государства, организованной на основе общего языка и культуры, рост индивидуализма и свободы граждан; 2. Коммерциализация производства, замена феодализма капитализмом…

Философский словарь

— одна из основных категорий, в которых современные философы, социологи, политологи и экономисты анализируют тенденции и особенности современных, т.наз. «развитых» обществ в отличие от «традиционных», «аграрных» (родо-племенных, феодальных и др.) Термин «И.О.», впервые введенный…

Новейший философский словарь

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО — одна из основных категорий, в которых современные философы, социологи, политологи и экономисты анализируют тенденции и особенности современных, тназ «развитых» обществ в отличие от «традиционных», «аграрных» (родо-племенных, феодальных и др) Термин «ИО…

Поделиться:

Что такое индустриальное общество?

Индустриальное общество — это общество, в котором технологии массового производства используются для производства огромного количества товаров на фабриках, и в котором это доминирующий способ производства и организатор общественной жизни.

Это означает, что настоящее индустриальное общество не только имеет массовое фабричное производство, но также имеет особую социальную структуру, предназначенную для поддержки таких операций. Такое общество обычно организовано иерархически по классам и отличается жестким разделением труда между рабочими и фабрикантами.

Начало

Исторически сложилось так, что многие общества на Западе, включая Соединенные Штаты, стали индустриальными обществами после промышленной революции, которая охватила Европу, а затем Соединенные Штаты с конца 1700-х годов.

Переход от того, что было аграрным или торговым доиндустриальным обществом к индустриальному обществу, и его многочисленные политические, экономические и социальные последствия стали центром ранней социальной науки и мотивировали исследования основоположников социологии, включая Карла Маркса. , Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер и другие.

Люди переезжали с ферм в городские центры, где были фабричные рабочие места, поскольку сами фермы нуждались в меньшем количестве рабочих. Фермы тоже со временем стали более индустриализированными, они стали использовать механические сеялки и зерноуборочные комбайны, чтобы выполнять работу нескольких человек.

Маркса особенно интересовало понимание того, как капиталистическая экономика организовала промышленное производство и как переход от раннего капитализма к промышленному капитализму изменил социальную и политическую структуру общества.

Изучая индустриальные общества Европы и Британии, Маркс обнаружил, что в них присутствует иерархия власти, которая коррелирует с тем, какую роль человек играет в процессе производства или классовым статусом (рабочий против собственника), и что политические решения принимаются правящим классом для сохранения их экономические интересы в этой системе.

Дюркгейма интересовало, как люди играют разные роли и выполняют разные цели в сложном индустриальном обществе, которое он и другие называли разделением труда.Дюркгейм считал, что такое общество функционирует во многом как организм и что различные его части адаптируются к изменениям в других для поддержания стабильности.

Среди прочего, теория и исследования Вебера были сосредоточены на том, как сочетание технологий и экономического порядка, которое характеризовало индустриальные общества, в конечном итоге стало ключевыми организаторами общества и социальной жизни, и что это ограниченное свободное и творческое мышление, а также выбор и действия человека. Он назвал это явление «железной клеткой».»

Принимая во внимание все эти теории, социологи полагают, что в индустриальных обществах все другие аспекты общества, такие как образование, политика, СМИ и право, среди прочего, работают на поддержку производственных целей этого общества. В капиталистическом контексте они также работают на достижение целей прибыли и отраслей этого общества.

Постиндустриальный период США

Соединенные Штаты больше не индустриальное общество. Глобализация капиталистической экономики, разразившаяся с 1970-х годов, означала, что большая часть фабричного производства, ранее располагавшегося в Соединенных Штатах, была перемещена за границу.

С тех пор Китай превратился в значимое индустриальное общество, которое теперь даже называют «мировой фабрикой», потому что там происходит большая часть промышленного производства мировой экономики.

Соединенные Штаты и многие другие западные страны теперь можно считать постиндустриальными обществами, где услуги, производство нематериальных товаров и потребление подпитывают экономику.

определение индустриального общества | Социологический словарь открытого образования

Определение индустриального общества

( существительное ) Общество, основанное на механическом труде, в отличие от ручного труда, для создания материальных благ.

Примеры индустриального общества

- Выпечка хлеба на фабрике, а не в небольшой пекарне, которая делает хлеб вручную.

- Фермы, которые собирают овощи с помощью техники, а не человеческого труда.

Индустриальное общество Произношение

Руководство по использованию произношения

Силлабификация: in · dus · tri · al so · ci · ty · ty

Аудио произношение

Фонетическое правописание

- Американский английский — / in-dUH- stree-uhl suh-sIE-uh-tee /

- Британский английский — / in-dUH-striuhl suh-sIE-uh-tee /

Международный фонетический алфавит

- Американский английский — / ɪnˈdʌstriəl səˈsaɪəti /

- Британский английский — / ɪnˈdʌstrɪəl səˈsaɪəti /

Примечание по использованию

- Множественное число: промышленных обществ

Связанное видео

Дополнительная информация

Связанные термины

Консультации с работниками

Andersen, Margaret L., и Говард Фрэнсис Тейлор. 2011. Социология: основы . 6-е изд. Бельмонт, Калифорния: Уодсворт.

Бринкерхофф, Дэвид, Линн Уайт, Сюзанна Ортега и Роуз Вайц. 2011. Основы социологии . 8-е изд. Бельмонт, Калифорния: Уодсворт.

Брим, Роберт Дж. И Джон Ли. 2007. Социология: ваш компас нового мира . 3-е изд. Бельмонт, Калифорния: Уодсворт.

Словарь английского языка Коллинза: полный и несокращенный . 6-е изд. 2003. Глазго, Шотландия: Коллинз.

Диллон, Микеле. 2014. Введение в социологическую теорию: теоретики, концепции и их применимость к XXI веку . 2-е изд. Молден, Массачусетс: Wiley-Blackwell.

Ферранте, Жанна. 2011. Видя социологию: введение . Бельмонт, Калифорния: Уодсворт.

Гриффитс, Хизер, Натан Кейрнс, Эрик Страйер, Сьюзан Коди-Рыдзевски, Гейл Скарамуццо, Томми Сэдлер, Салли Вайан, Джефф Брай, Фэй Джонс. 2016. Введение в социологию 2e .Хьюстон, Техас: OpenStax.

Хенслин, Джеймс М. 2012. Социология: практический подход . 10-е изд. Бостон: Аллин и Бэкон.

Кендалл, Диана. 2011. Социология в наше время . 8-е изд. Бельмонт, Калифорния: Уодсворт.

Шефер, Ричард. 2013. Социология: краткое введение . 10-е изд. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл.

Скотт, Джон и Гордон Маршаллы. 2005. Социологический словарь . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

Шепард, Джон М.2010. Социология . 11-е изд. Бельмонт, Калифорния: Уодсворт.

Шепард, Джон М. и Роберт В. Грин. 2003. Социология и вы . Нью-Йорк: Гленко.

Томпсон, Уильям Э. и Джозеф В. Хики. 2012. Общество в фокусе: введение в социологию . 7-е изд. Бостон: Аллин и Бэкон.

Тернер, Брайан С., изд. 2006. Кембриджский социологический словарь . Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Авторы Википедии.(Нет данных) Викисловарь, Бесплатный словарь . Фонд Викимедиа. (http://en.wiktionary.org).

Cite the Definition of Industrial Society

ASA — Американская социологическая ассоциация (5-е издание)

Bell, Kenton, ed. 2013. «Индустриальное общество». В Социологический словарь открытого образования . Проверено 12 апреля 2021 г. (https://sociologydictionary.org/industrial-society/).

APA — Американская психологическая ассоциация (6-е издание)

индустриальное общество.(2013). В К. Белл (ред.), Словарь социологии открытого образования . Получено с https://sociologydictionary.org/industrial-society/

Chicago / Turabian: Author-Date — Chicago Manual of Style (16-е издание)

Bell, Kenton, ed. 2013. «Индустриальное общество». В Социологический словарь открытого образования . По состоянию на 12 апреля 2021 г. https://sociologydictionary.org/industrial-society/.

MLA — Ассоциация современного языка (7-е издание)

«Индустриальное общество.» Социологический словарь открытого образования . Эд. Кентон Белл. 2013. Интернет. 12 апреля 2021 г.

Индустриальные общества — обзор

Индустриализация и социокультурные условия современности

Индустриальное общество с самого начала предполагало радикальную трансформацию отношений между человеком и окружающей средой. Урбанизация и занятость в промышленности по-разному отделили людей от экологических систем, из которых они продолжают получать свои основные метаболические потребности, такие как еда, питье, кислород и комфортная температура.Современное городское восприятие «природы» или «окружающей среды» представляет собой более абстрактный и отдаленный взгляд на такие материальные связи, чем экокосмологии, с которыми сталкиваются антропологи среди неиндустриальных обществ, тесно связанных с получением средств к существованию из своего непосредственного окружения. Таким образом, физическое отчуждение людей от природных экосистем порождает не только материальные, экологические проблемы, ожидаемые в марксистской идентификации метаболического разрыва между городом и деревней, но также когнитивную или культурную неспособность понять связь между людьми и остальной частью биосферы.Современные люди, как правило, неспособны воспринимать или оценивать социальные и экологические последствия своих моделей потребления, а это означает, что сфера их моральной ответственности гораздо более ограничена, чем их все более глобализированные экономические и экологические возможности. Это затруднительное положение было признано уже в марксистской концепции товарного фетишизма, но в последнее время часто упоминается как « потребительская слепота ». Такие когнитивные ограничения, конечно, усугубляют трудности выявления и решения растущих глобальных экологических проблем индустриального общества.Например, отдельным потребителям трудно почувствовать связь между своими покупками и абстрактной угрозой изменения климата.

Социологическая теория зародилась в девятнадцатом веке как способ отражения заметных преобразований в европейском обществе. Значительная часть населения перешла от сельской жизни к более анонимной городской жизни в промышленных центрах и подчинялась строгому регламенту повседневной работы (Frykman and Löfgren, 1987).Социальные теоретики, такие как Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер, Фердинанд Тоннис и Георг Зиммель, разработали концептуальные основы для понимания этого сдвига и его многочисленных социальных и экзистенциальных последствий. Концепция отчуждения Карла Маркса также внесла свой вклад в этот дискурс. В двадцатом веке социологические представления о «современном» состоянии становились все более изощренными. В последние десятилетия такие социологи, как Энтони Гидденс (1990) и Зигмунт Бауман (1991), синтезировали наиболее характерные черты этого состояния.Хотя следует помнить, что социологические модели — это идеальные типы, которые не претендуют на универсальное применение, несомненно, существуют характерные черты современной жизни, которые существенно контрастируют с той жизнью, которая обычно переживалась в до- или немодернистских контекстах. Центральные аспекты современного состояния включают беспрецедентный индивидуализм и опору на абстрактные системы доверия, такие как деньги и экспертные знания.

Социальное состояние современности, как правило, также отражается во всепроникающем мировоззрении, включая такие компоненты, как дуализм разума и тела и культуры-природы, подчинение стандартизации и дисциплине (включая часы, рабочие графики и календари) и ориентацию на будущее.Эта когнитивная ориентация на дуализм, гомогенизацию и прогресс постоянно подвергалась сомнению со стороны диссидентов, подчеркивающих противоположные ценности монизма, разнообразия и застоя. Таким образом, в последние десятилетия экофеминистки бросили вызов картезианской склонности объективировать природу; постколониальные теоретики оспаривают идею универсализации европейских определений порядка; а экономисты-экологи выступают за экономику устойчивого состояния и даже за сокращение роста. Такие культурные противодействия в некотором смысле «антимодерны», но их можно исторически проследить как всепроникающие субкультуры современности с самого их начала.Спорный вопрос заключается в том, до какой степени Просвещение действительно следует рассматривать как исторический разрыв. Общепринятая точка зрения состоит в том, что идеалы рациональности и эффективности Просвещения высвободили потенциал современной экономики, технологий и политики, чтобы освободиться от культурных ограничений, сковавших эти области и практики в домодернистских обществах. Однако, как мы видели, в настоящее время есть хорошие основания утверждать, что современные концепции и практики экономики, технологий и политики остаются полностью укоренившимися в культуре, даже если это не признается в господствующей идеологии.

Степень, в которой модернизация также подразумевает секуляризацию, не очевидна, отчасти потому, что значительная часть населения в некоторых современных странах придерживается религиозного или, по крайней мере, духовного мировоззрения, отчасти потому, что некоторые компоненты современного состояния (например, потребление или вера в экономический и технический прогресс), возможно, имеют ритуальные или даже религиозные аспекты. Это говорит о том, что так называемое Просвещение не представляло решающего исторического разрыва в том смысле, в который мы привыкли верить.Начиная с таких понятий, как «денежный фетишизм» и «товарный фетишизм», введенные Карлом Марксом в середине девятнадцатого века, несколько критических анализов индустриальной цивилизации подразумевают, что современные явления, такие как экономика и технология, содержат элементы, которые имеют сходство с «магией», которая обычно считается домодернистским (Taussig, 1980; Graeber, 2011). Как понимал Маркс, специфические культурные особенности индустриального капитализма наиболее четко выявляются при сравнении с контрастирующими культурными концепциями и практиками, методом, называемым «опорочиванием путем межкультурного сопоставления» (Marcus and Fischer, 1986).

Например, центрально-современный феномен потребления можно понять только с помощью культурного анализа (Sahlins, 1976). Жан Бодрийяр (1972) и Пьер Бурдье (1984) показали, что определенные модели потребления служат для передачи сообщений о личности человека. Возможности потребления, рассматриваемого как отдельная социальная деятельность, расширяются с ростом коммерциализации и изобилия, а также служат современным источником смыслов, компенсирующим общую утрату общности, традиций и экзистенциальной согласованности.В этом смысле движущие силы потребления и, следовательно, экономического роста, по-видимому, связаны с экзистенциальной трудностью индивидуализма и отчуждения. В доиндустриальных обществах заметные модели потребления сигнализировали о статусе элиты, тогда как в индустриальных обществах передача социальной идентичности через потребление была распространена на все классы. Таким образом, определенные типы или бренды товаров могут быть широко связаны с определенными идентичностями или даже профессиями.Однако коммуникативные и семиотические измерения потребления представляют собой изменяющееся поле значений, где различные социальные группы постоянно пытаются подражать или отличаться друг от друга. Такие культурные процессы имели центральное значение для моделей мировой торговли, производства и воздействия на окружающую среду на протяжении всей истории, но изобилие и массовое потребительство современных индустриальных обществ усилили их экономические и экологические последствия (Mintz, 1985).

Постиндустриальное общество | Britannica

Постиндустриальное общество , общество, отмеченное переходом от экономики, основанной на производстве, к экономике, основанной на услугах, переход, который также связан с последующей социальной реструктуризацией.Постиндустриализация — это следующий эволюционный шаг от индустриального общества, который наиболее очевиден в странах и регионах, которые были одними из первых, кто испытал промышленную революцию, таких как США, Западная Европа и Япония.

компьютеров в классеШкольная компьютерная лаборатория, компьютеры которой подключены к локальной сети (LAN), чтобы отдельные пользователи могли совместно использовать ресурсы, начало 21 века.

© Brand X Pictures / JupiterimagesПодробнее по этой теме

модернизация: постмодерн и постиндустриальное общество

Индустриализм, по крайней мере в том виде, в котором он развивался с конца 18 века, никогда не достигает точки равновесия или плато уровня.По его …

Американский социолог Дэниел Белл впервые ввел термин постиндустриальный в 1973 году в своей книге «Пришествие постиндустриального общества: предприятие в области социального прогнозирования », в которой описаны некоторые особенности постиндустриального общества. Для постиндустриальных обществ характерны:

Переход от производства товаров к производству услуг, при котором очень мало фирм непосредственно производят какие-либо товары.

Замена рабочих физического труда техническими и профессиональными рабочими, такими как компьютерные инженеры, врачи и банкиры, поскольку непосредственное производство товаров переносится в другое место.

Замена практических знаний теоретическими.

- Повышенное внимание уделяется теоретическим и этическим последствиям новых технологий, что помогает обществу избегать некоторых негативных аспектов внедрения новых технологий, таких как экологические аварии и массовые отключения электроэнергии.

- Усиление акцента на университетах и политехнических институтах, которые выпускают выпускников, которые создают и направляют новые технологии, имеющие решающее значение для постиндустриального общества.

Помимо экономических характеристик постиндустриального общества, меняющиеся ценности и нормы отражают меняющиеся влияния на общество. Например, аутсорсинг промышленных товаров меняет то, как члены общества видят и относятся к иностранцам или иммигрантам. Кроме того, лица, ранее работавшие в производственном секторе, не имеют четко определенной социальной роли.

Постиндустриализм оказывает на общество ряд прямых последствий.Впервые термин сообщество меньше ассоциируется с географической близостью и больше с разрозненными, но единомышленниками. Достижения в области телекоммуникаций и Интернета означают, что удаленная работа становится все более распространенным явлением, в результате чего люди становятся все дальше от места работы и их коллег.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасОтношения между производством и услугами меняются в постиндустриальном обществе.Переход к экономике, основанной на услугах, означает, что производство должно осуществляться где-то еще и часто передается на аутсорсинг (то есть отправляется от компании к поставщику по контракту) в промышленные страны. Хотя это создает иллюзию того, что постиндустриальное общество просто основано на услугах, оно все еще тесно связано с теми индустриальными странами, которым производство передается на аутсорсинг.

16.2A: Доиндустриальные общества — рождение неравенства

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Ключевые моменты

- Ключевые термины

Доиндустриальный период обычно характеризовался преимущественно сельскохозяйственной экономикой и ограниченным производством, разделением труда и классовыми различиями.

Цели обучения

- Обсудить различные типы обществ и экономик, существовавшие в доиндустриальную эпоху

Ключевые моменты

- Общество охотников-собирателей — это общество, в котором большая часть или вся пища добывается из диких растений и животных, в отличие от сельскохозяйственного общества, которое в основном полагается на одомашненные виды.

- Феодализм был набором юридических и военных обычаев в средневековой Европе, который процветал между девятым и пятнадцатым веками, и, в широком смысле, был системой структурирования общества вокруг отношений, происходящих из владения землей в обмен на службу или труд.

- Маньориализм, важный элемент феодального общества, был организующим принципом сельской экономики, которая зародилась в системе вилл поздней Римской империи.

Ключевые термины

- доиндустриальное общество : доиндустриальное общество относится к определенным социальным атрибутам и формам политической и культурной организации, которые преобладали до наступления промышленной революции. За ним следует индустриальное общество.

- манориализм : политическая, экономическая и социальная система в средневековой и ранней современной Европе; Первоначально это была форма крепостного права, но позже это была более свободная система, при которой земля управлялась через местное поместье.

- феодализм : Социальная система, основанная на личной собственности на ресурсы и личной верности между сюзереном (господином) и вассалом (подданным). Определяющими характеристиками феодализма являются прямое владение ресурсами, личная лояльность и иерархическая социальная структура, подкрепленная религией.

Доиндустриальные общества — это общества, существовавшие до промышленной революции, которая произошла в восемнадцатом и девятнадцатом веках. Некоторые отдаленные общества сегодня могут иметь общие черты с этими историческими обществами, и поэтому их также можно назвать доиндустриальными.В целом, доиндустриальные общества разделяют определенные социальные атрибуты и формы политической и культурной организации, включая ограниченное производство, преимущественно сельскохозяйственную экономику, ограниченное разделение труда, ограниченное разнообразие социальных классов и местничество в целом. Хотя доиндустриальные общества имеют общие эти характеристики, в остальном они могут принимать очень разные формы. Две специфические формы доиндустриального общества — общества охотников-собирателей и феодальные общества.

Общество охотников-собирателей — это общество, в котором большая часть или вся пища добывается путем сбора диких растений и охоты на диких животных, в отличие от сельскохозяйственных обществ, которые в основном полагаются на одомашненные виды.Сообщества охотников-собирателей, как правило, очень мобильны, следя за своими источниками пищи. Они, как правило, имеют относительно неиерархические, эгалитарные социальные структуры, часто включающие высокую степень гендерного равенства. Эти общества редко поддерживают штатных руководителей, бюрократов или ремесленников. Членство в группе охотников-собирателей часто основано на родстве и членстве в группе (или племени). После изобретения сельского хозяйства охотники-собиратели в большинстве частей мира были вытеснены фермерскими или пастушескими группами, которые разбили землю и заселили ее, возделывая или превращая в пастбища для скота.Лишь несколько современных обществ классифицируются как охотники-собиратели, и многие дополняют свою добычу пищи земледелием или выращиванием домашних животных.

Феодализм был набором юридических и военных обычаев в средневековой Европе, процветавшего между девятнадцатым и пятнадцатым веками. Вообще говоря, феодализм строил общество вокруг отношений, основанных на собственности на землю. Феодалы были помещиками; в обмен на доступ к земле для проживания и ведения сельского хозяйства крепостные предлагали лордам свою службу или труд.Такое устройство (доступ к земле в обмен на рабочую силу) иногда называют «манориализмом» — организационным принципом сельской экономики, зародившимся в системе вилл в поздней Римской империи. Маньориализм широко практиковался в средневековом западе и некоторых частях Центральной Европы, пока его не сменило появление рыночной экономики, основанной на деньгах, и новых форм аграрных договоров.

Феодальное поместье: эта картина из феодальных времен показывает, как поля окружали феодальную усадьбу, где жили дворяне, владевшие фермой, — хорошее изображение того, как общество было ориентировано на аграрную экономику.

Феодальные системы : Это видео объясняет основы феодальных обществ в Европе.

Типы обществ — Герой курса