Что не является принципом конституционного права рф: Статья 5. Основные принципы деятельности Конституционного Суда Российской Федерации / КонсультантПлюс

история принятия и основные положения

16 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР он образовал Конституционную комиссию, в состав которой были включены народные депутаты РСФСР. Созданный ею в течение двух лет проект новой Конституции РФ получил высокую оценку научной общественности.

Однако в связи с конфронтацией между законодательной и исполнительной властью России решение вопроса о принятии Конституции РФ все время откладывалось, что породило в стране тяжелый конституционный кризис. Чтобы разрешить кризис, Президент РФ Б.Н. Ельцин издал 12 мая 1993 г. Указ о мерах по завершению подготовки проекта новой Конституции. Согласно его предписаниям в Москве было созвано Конституционное совещание, состоящее из представителей государственных органов Российской Федерации и ее субъектов, местного самоуправления, политических партий и общественных объединений, деловых кругов и религиозных конфессий. Перед совещанием была поставлена задача подготовить на базе президентского проекта и проекта Конституционной комиссии текст своего проекта Конституции РФ.

Вопрос о способе принятия Конституции РФ был окончательно решен Указом Президента РФ от 15 октября 1993 г. «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации». Всероссийский референдум был назначен Президентом РФ на 12 декабря 1993 г. одновременно с выборами депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В нем приняли участие 54,8% избирателей страны, из которых 58,4% проголосовали за проект Конституции РФ. По результатам референдума Конституция РФ была официально опубликована в «Российской газете» от 25 декабря 1993 г., после чего она вступила в законную силу.

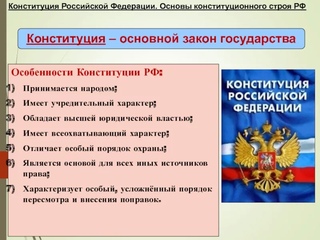

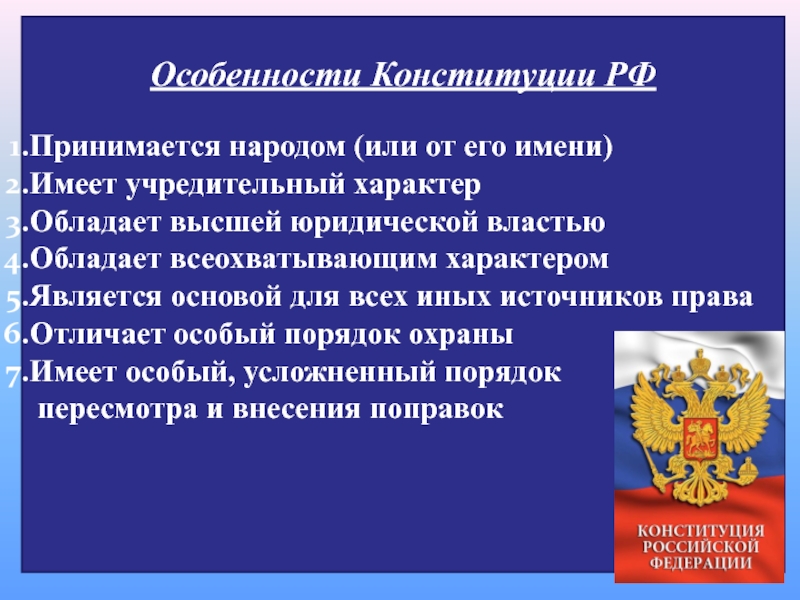

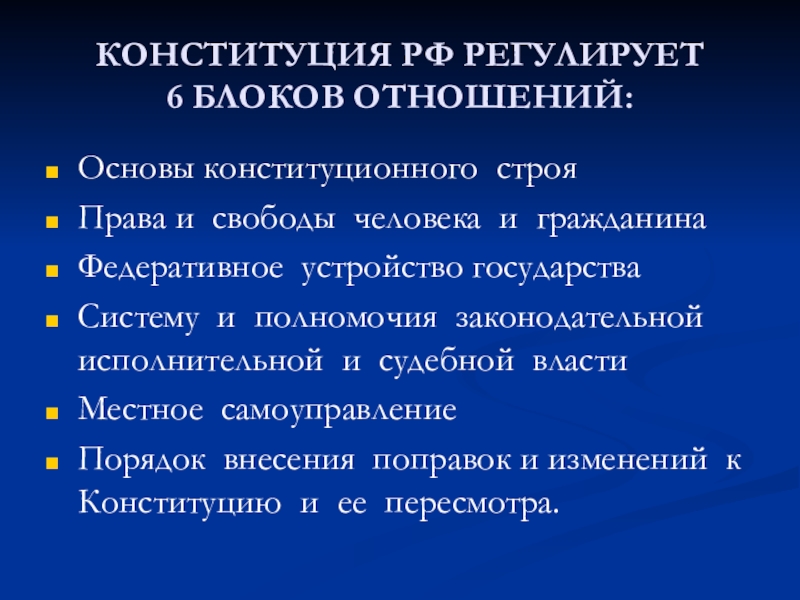

Конституция РФ 1993 г. представляет собой основной закон государства, закрепляющий основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство государства, систему органов государственной власти и основы местного самоуправления.

В определении Конституции РФ подчеркнуто, что она является основным законом государства. Это означает, что Конституция РФ, во-первых, обладает всеми признаками закона и, во-вторых, занимает особое место в системе российского законодательства.

Под законом в юридической литературе обычно понимается систематизированный нормативный правовой акт, принятый в особом порядке законодательным (представительным) органом государственной власти или на референдуме, обладающий высшей юридической силой и направленный на регулирование наиболее важных общественных отношений. В законе содержатся сформулированные нормы права, которые представляют собой общеобязательные веления, государственно-властные предписания, адресованные неопределенному кругу лиц и рассчитанные на многократное применение.

Конституции РФ присущи все отмеченные признаки закона. Она принята на референдуме, действует в форме систематизированного нормативного правового акта, содержит нормы права, комплексно регулирует наиболее важные общественные отношения и обладает высшей юридической силой.

Однако Конституция РФ является не просто одним из некоего множества законов страны, а основным законом государства. В отличие от других законов она служит основой российской системы законодательства, устанавливает принципиальные положения правового регулирования всех видов общественных отношений, является первоисточником для всех остальных нормативных правовых актов, обладает юридическим верховенством по сравнению с другими законами государства, изменяется и отменяется в особом, усложненном порядке.

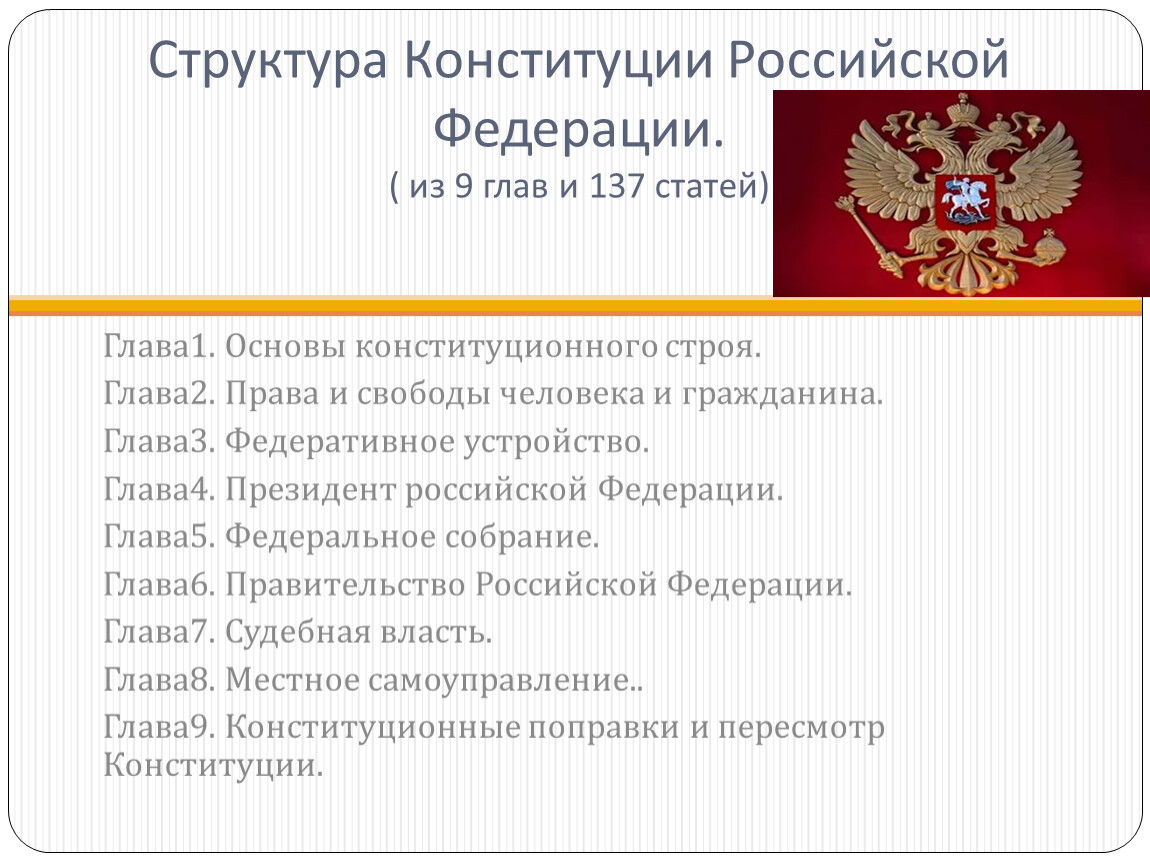

Конституция РФ состоит из преамбулы, двух разделов, 9 глав и 136 статей. Открывается Конституция преамбулой, в которой сформулированы основополагающие нормы-цели, реализация которых является главной задачей государства. В их перечне четко выделяются следующие нормы-цели:

- — утверждение прав и свобод человека;

- — утверждение в России гражданского мира и согласия;

- — сохранение исторически сложившегося государственного единства;

- — возрождение суверенной государственности России;

- — утверждение незыблемости демократических основ Российского государства;

— обеспечение благополучия и процветания России.

Эти нормы-цели определяют основные направления конституционно-правового регулирования общественных отношений, характерные особенности правовой политики Российского государства. Они лежат в основе всех норм Конституции РФ, предопределяют их смысл и содержание.

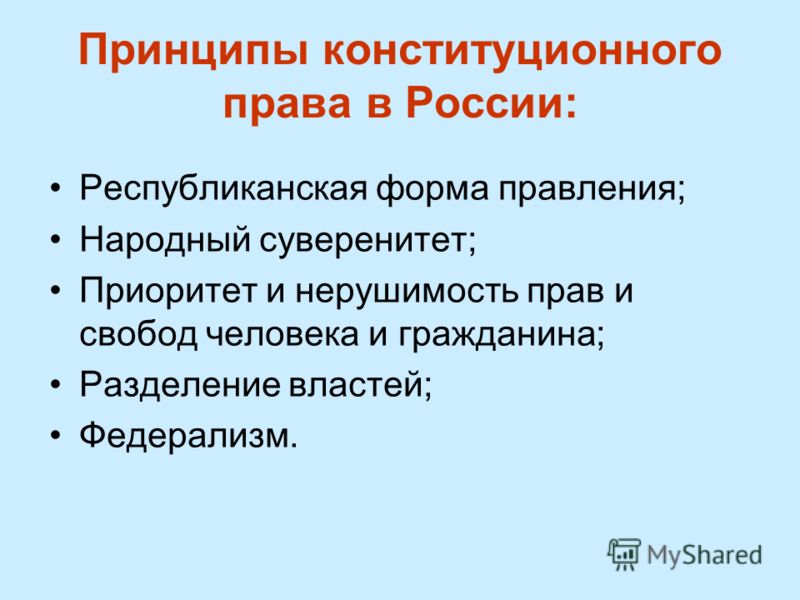

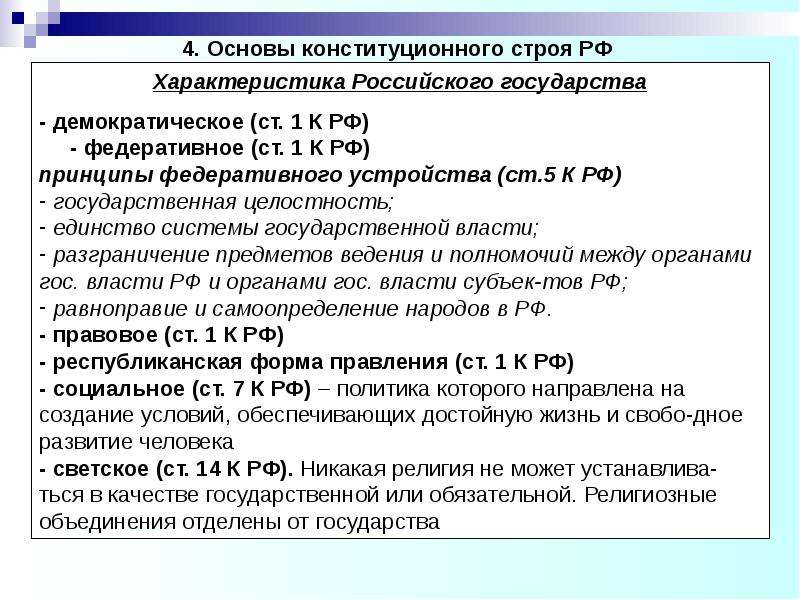

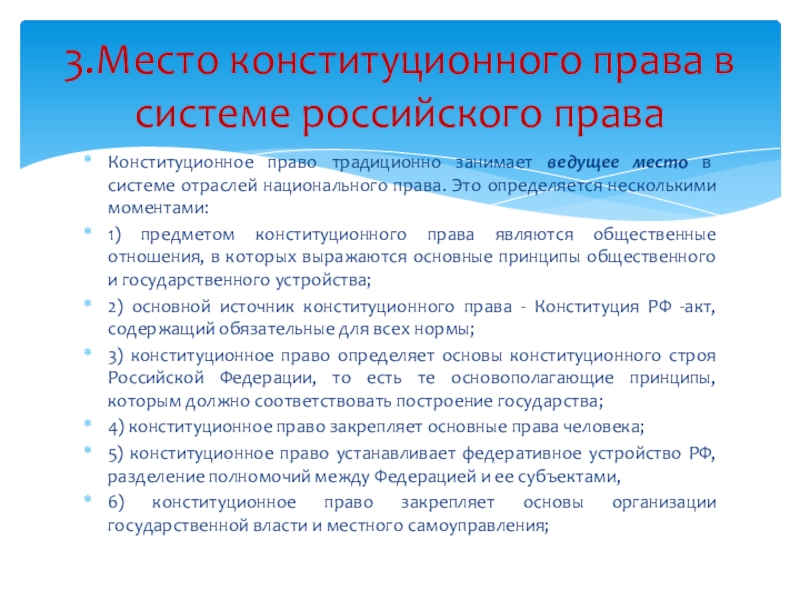

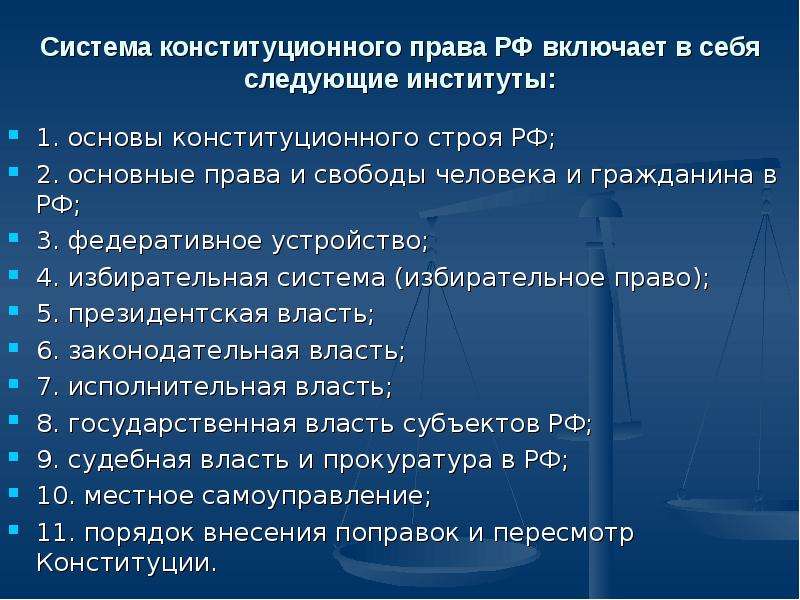

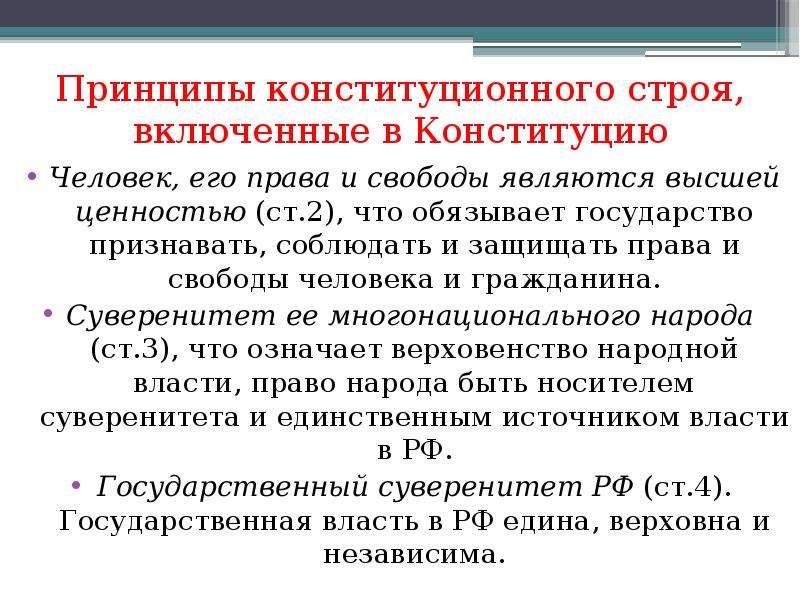

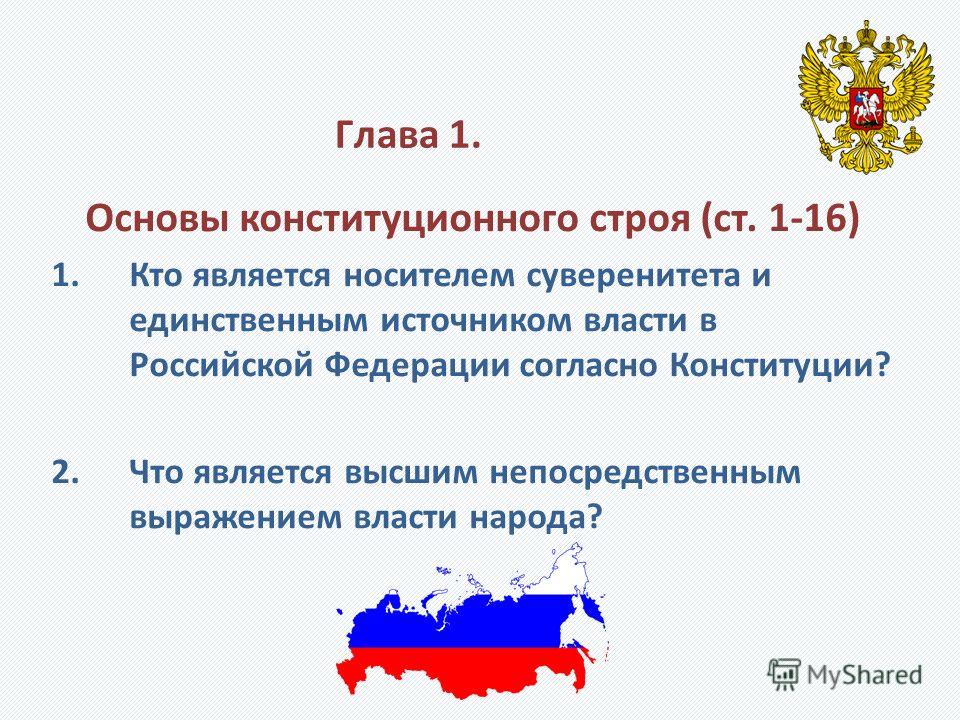

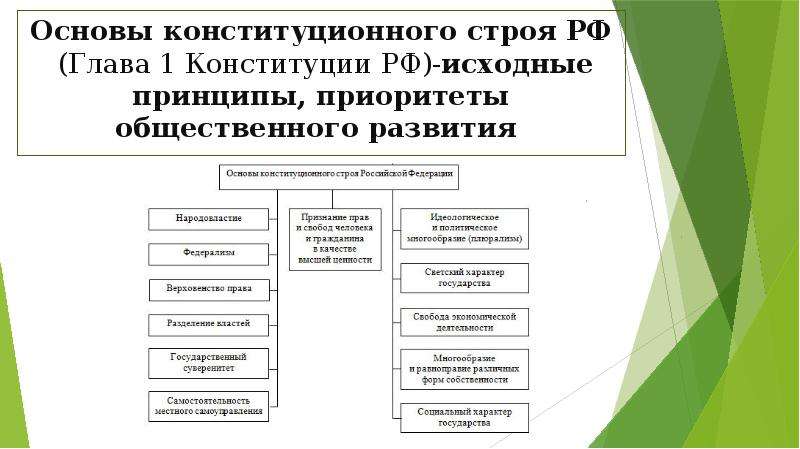

Первый раздел Конституции РФ объединяет в своем составе девять глав. Первая из них — «Основы конституционного строя» — занимает главенствующее положение в структуре Конституции РФ, является своего рода «конституцией в конституции». В ней закреплены правовые нормы, регулирующие систему общественных отношений, выражающих и обеспечивающих суверенитет народа, основные права и свободы человека и гражданина, определяющих принципы гражданского общества, тип и форму государства, организацию государственной власти и местного самоуправления. В содержании этой главы находит свое выражение структурированная система принципов конституционного строя России, в состав которой входят в качестве ее элементов три группы принципов.

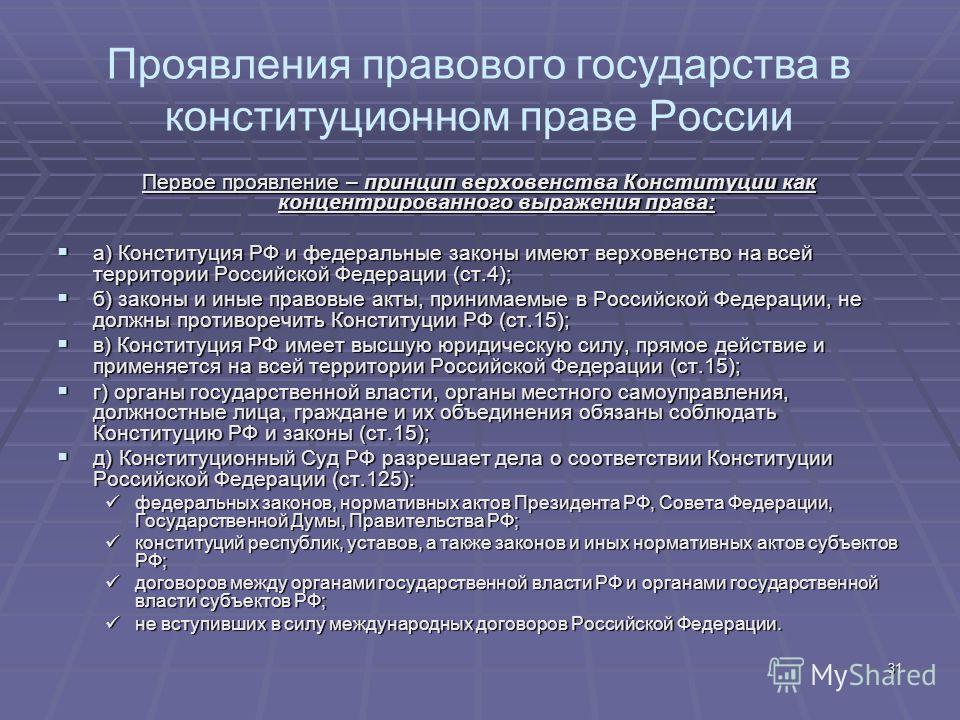

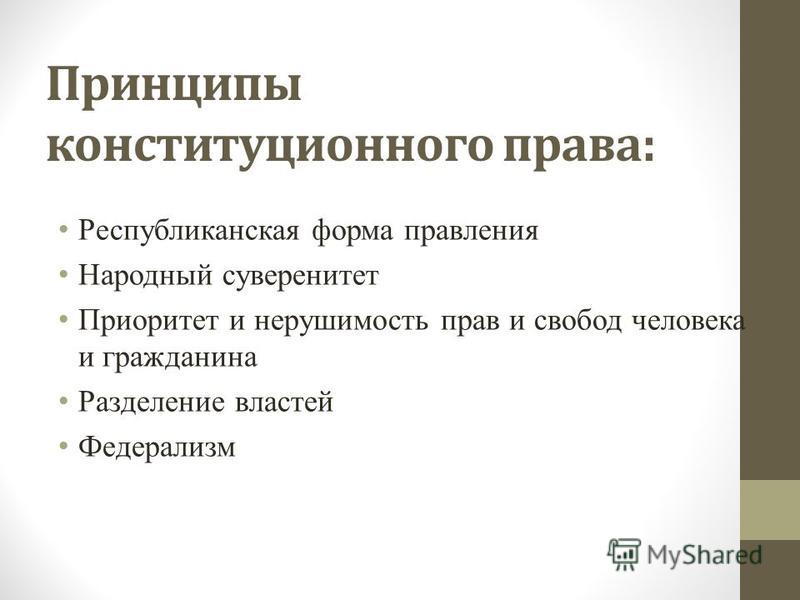

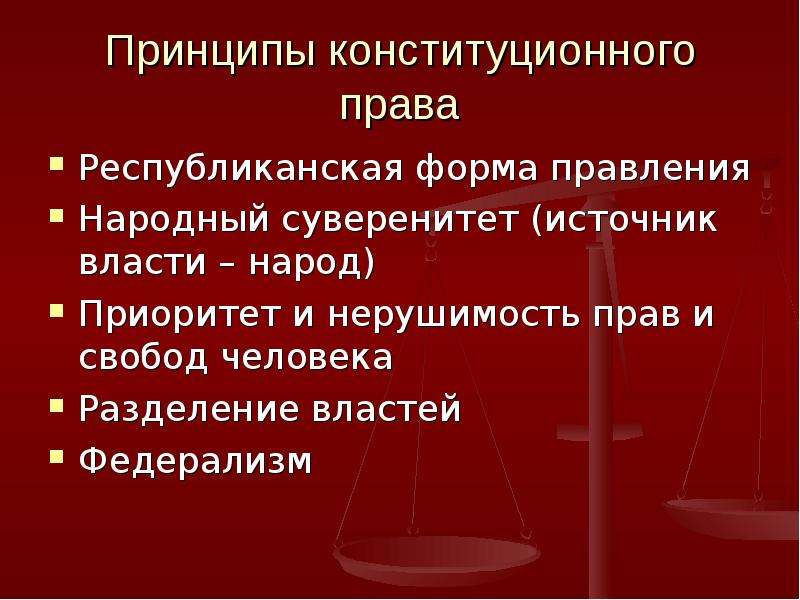

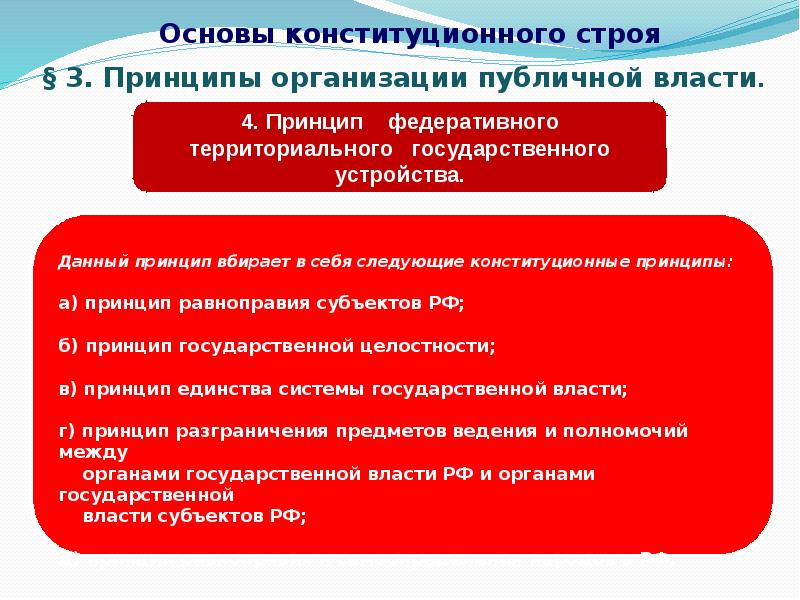

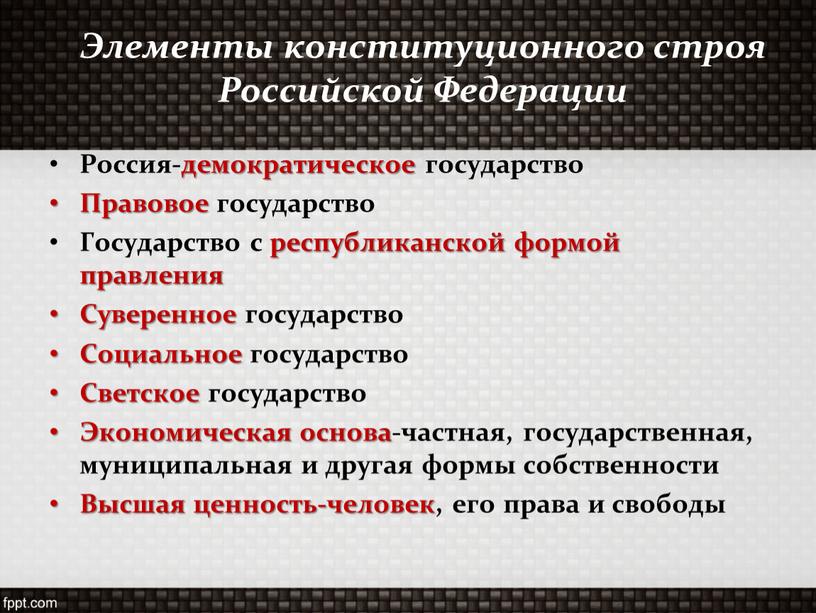

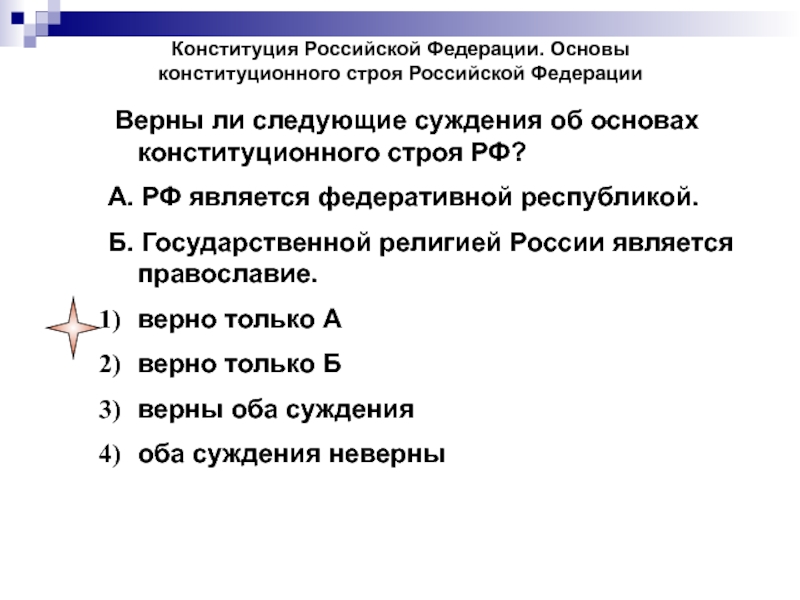

Первую группу составляют принципы, определяющие тип и форму государства, возникшего в России в начале 90-х годов прошлого столетия: демократизм; федерализм; политико-территориальная организация Российской Федерации на основе государственной целостности, равноправия и самоопределения народов; равноправие субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти; правовое государство; верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории страны; высшая юридическая сила и прямое действие Конституции РФ; включение общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ с иностранными государствами в национальную правовую систему в качестве ее составных частей; республиканская форма правления; государственный суверенитет; социальное государство; светское государство.

Во вторую группу входят принципы, составляющие конституционные основы организации государственной власти и местного самоуправления: народовластие, разделение властей; осуществление государственной власти в Российской Федерации специально уполномоченными органами; самостоятельность субъектов РФ в установлении собственной системы органов государственной власти; самостоятельность и гарантированность местного самоуправления.

Третья группа представлена принципами, определяющими становление и развитие в России гражданского общества. Она включает следующие принципы: приоритет прав и свобод человека и гражданина; свобода индивида в экономической, политической, личной и духовной жизни; единство и гарантированность российского гражданства; равенство и государственная защита всех форм собственности; свобода предпринимательства и частной инициативы; идеологическое и политическое многообразие; равенство общественных объединений перед законом; отделение религиозных объединений от государства.

В своем системном единстве нормы-принципы первой главы Конституции РФ определяют основы правового статуса человека и гражданина, фундаментальные устои жизни общества и государства. Согласно ст. 16 Конституции РФ они составляют основы конституционного строя Российской Федерации, которым не могут противоречить никакие другие положения настоящей Конституции.

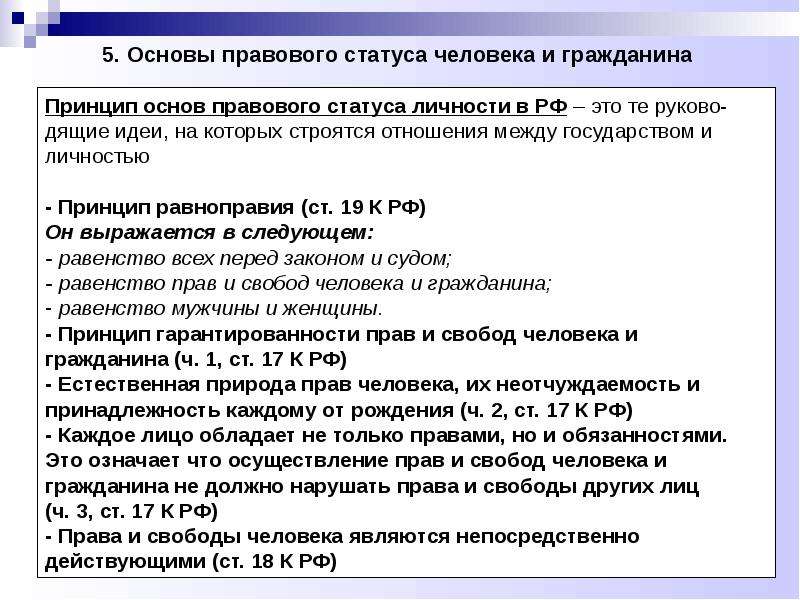

Глава вторая Конституции РФ — «Права и свободы человека и гражданина» — конкретизирует наиболее важные положения конституционного строя России. В ее содержании реализован прежде всего принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина. На конституционном уровне установлено, что в России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ (ст. 17).

В ст.18 Конституции РФ получил развитие такой принцип конституционного строя России, как прямое действие Конституции на всей территории страны. В ней записано: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими.

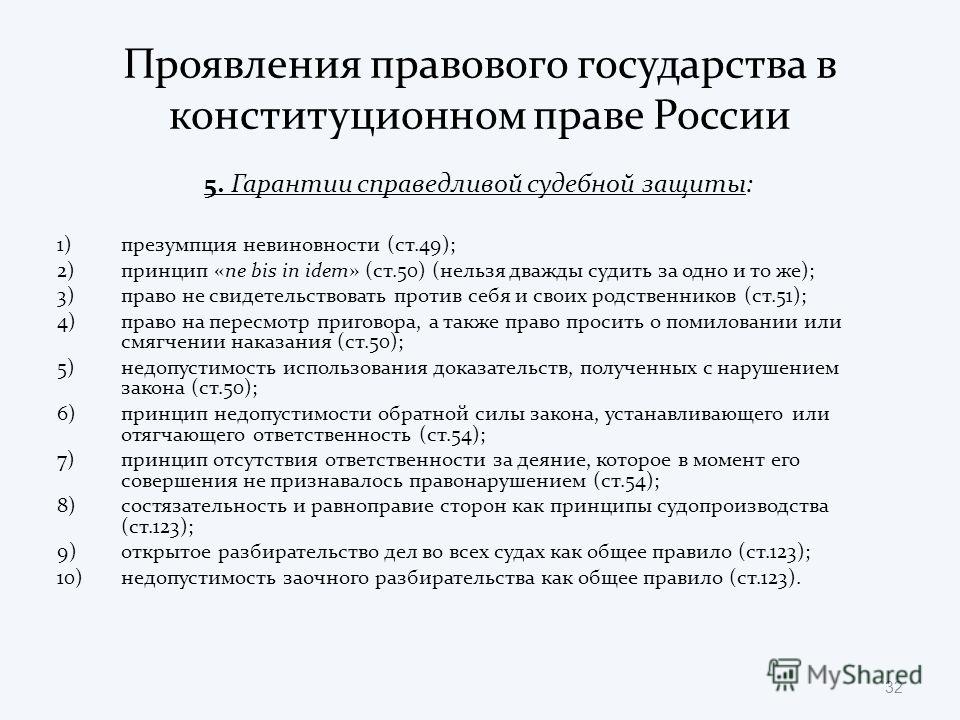

Всеобъемлющий принцип правового государства пронизывает содержание практически всех статей Конституции РФ о правах и свободах человека и гражданина. С ним корреспондируют принципы равенства прав и свобод человека и гражданина, их всеобщности и полноты, гарантированности и защищенности государством (ст.ст.19, 45, 55 Конституции РФ).

Конституция РФ закрепляет разветвленную систему прав и свобод человека и гражданина, перечень которых полностью соответствует международным стандартам.

Закрепляя права и свободы человека и гражданина, Конституция РФ в отличие от советских конституций увязывает их с конкретными правомочиями, которые реализуются в действиях субъектов конституционного права. Таковы, например, статьи Конституции РФ о свободе совести (ст. 28), свободе мысли и слова (ст. 29), политических правах (ст. 32), праве собственности (ст. 35), правах обвиняемого (ст. ст. 48 — 50). В ряде статей указаны юридические факты, при наступлении которых возникают правоотношения по реализации прав и свобод человека и гражданина, их судебной защите (ст. ст. 22, 32, 42, 52, 56, 60). Это способствует повышению эффективности реализации прав и свобод на территории России.

32), праве собственности (ст. 35), правах обвиняемого (ст. ст. 48 — 50). В ряде статей указаны юридические факты, при наступлении которых возникают правоотношения по реализации прав и свобод человека и гражданина, их судебной защите (ст. ст. 22, 32, 42, 52, 56, 60). Это способствует повышению эффективности реализации прав и свобод на территории России.

В Конституции РФ закреплены основы правового статуса гражданина, общие и специальные гарантии прав и свобод человека и гражданина, их основные обязанности, а также некоторые ограничения прав и свобод.

Третья глава Конституции РФ — «Федеративное устройство» — развивает и конкретизирует принцип федерализма, входящего в качестве одного из элементов в структуру основ конституционного строя государства. В ней перечислены все субъекты Российской Федерации, определен их правовой статус и порядок его изменения, провозглашен государственным языком РФ русский язык, гарантировано всем народам страны право на сохранение и развитие родного языка, проведено разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, закреплены символы суверенитета России. В Конституции РФ закреплены гарантии государственной целостности России, единства ее экономического пространства, системы государственной власти. На конституционном уровне гарантированы права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации (ст. 69).

В Конституции РФ закреплены гарантии государственной целостности России, единства ее экономического пространства, системы государственной власти. На конституционном уровне гарантированы права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации (ст. 69).

Четвертая глава Конституции РФ — «Президент Российской Федерации» — раскрывает один из важнейших аспектов механизма осуществления государственной власти на территории страны. Ее нормы по существу детализируют такой принцип конституционного строя России, как единство системы государственной власти, закрепленный в ст. 11 Конституции РФ. В ней определены конституционные требования к кандидату на пост Президента Российской Федерации, установлен порядок его избрания и вступления в должность, закреплен исчерпывающий перечень полномочий Президента РФ, правовые основания и процедура их прекращения.

Пятая глава Конституции РФ — «Федеральное Собрание» — раскрывает основы организации и деятельности парламента России. В ней нормативно определены статус Федерального Собрания РФ, его структура, конституционные основы формирования Государственной Думы и Совета Федерации, закреплены полномочия каждой из палат, очерчен круг субъектов законодательной инициативы, проведено разграничение стадий законодательного процесса, названы виды нормативных правовых актов, принимаемых российским парламентом. В Конституции РФ заложены правовые основы статуса депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации, должностных лиц каждой из палат Федерального Собрания РФ, сформулированы основания роспуска Государственной Думы.

В ней нормативно определены статус Федерального Собрания РФ, его структура, конституционные основы формирования Государственной Думы и Совета Федерации, закреплены полномочия каждой из палат, очерчен круг субъектов законодательной инициативы, проведено разграничение стадий законодательного процесса, названы виды нормативных правовых актов, принимаемых российским парламентом. В Конституции РФ заложены правовые основы статуса депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации, должностных лиц каждой из палат Федерального Собрания РФ, сформулированы основания роспуска Государственной Думы.

Шестая глава Конституции РФ — «Правительство Российской Федерации» — закрепляет статус и место Правительства РФ в системе федеральных органов государственной власти страны.

Конституция РФ не содержит легального определения Правительства России. В ст. 110 Конституции РФ сформулирована лишь норма, согласно которой Правительство РФ осуществляет исполнительную власть государства. Однако системный анализ норм ст. ст. 11 и 110 Конституции РФ дает основание сделать вывод, что оно является высшим органом исполнительной власти Российской Федерации.

ст. 11 и 110 Конституции РФ дает основание сделать вывод, что оно является высшим органом исполнительной власти Российской Федерации.

Конституция РФ определяет структуру Правительства РФ, его персональный состав, порядок формирования. Она закрепляет конституционные полномочия Правительства РФ, правовые основания и процедуры отставки и сложения им своих полномочий. Конституционными нормами установлены формы правовых актов Правительства РФ — это постановления и распоряжения, которые обязательны к исполнению на всей территории страны. Конституция РФ содержит бланкетную норму, согласно которой порядок деятельности Правительства РФ определяется федеральным конституционным законом (ч. 2 ст. 114).

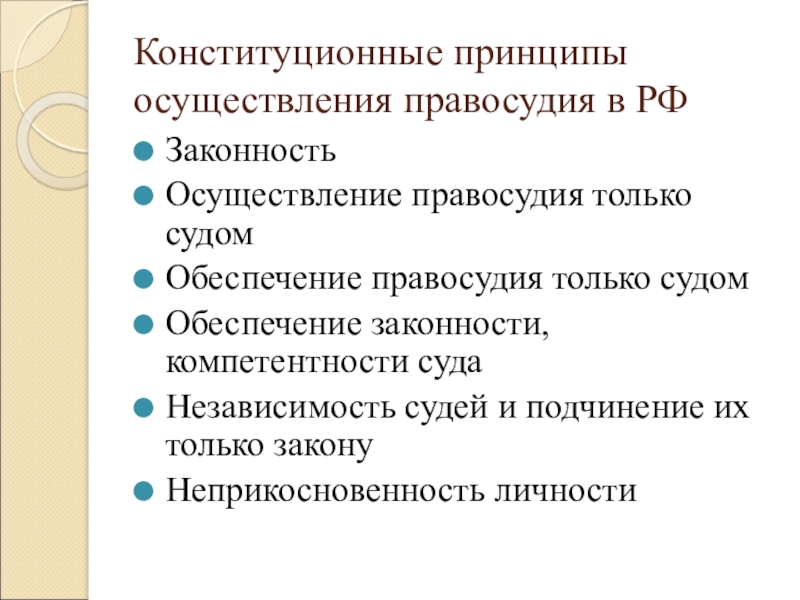

Седьмая глава Конституции РФ — «Судебная власть и прокуратура» — закладывает правовые основы организации и функционирования судебной власти, которая исходит непосредственно от государства и осуществляется от его имени в особой процедурно-процессуальной форме с применением методов государственного принуждения. Судебная власть является не только самостоятельной, но и особой ветвью в системе разделения властей. Она осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Ее реальными носителями являются судебная система Российской Федерации, весь судейский корпус. В судебной системе не допускается создание чрезвычайных судов (ст. 118 Конституции РФ).

Судебная власть является не только самостоятельной, но и особой ветвью в системе разделения властей. Она осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Ее реальными носителями являются судебная система Российской Федерации, весь судейский корпус. В судебной системе не допускается создание чрезвычайных судов (ст. 118 Конституции РФ).

В седьмой главе Конституции РФ закреплена система федеральных судов, порядок их формирования, основные функции, принципы деятельности, правовой статус судей, гарантии их независимости при рассмотрении и разрешении в судебных заседаниях конкретных дел.

В ст. 129 Конституции РФ закреплен лишь порядок назначения на должность и освобождение от должности Генерального прокурора Российской Федерации, его заместителей, прокуроров субъектов РФ и иных прокуроров. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом.

Восьмая глава Конституции РФ — «Местное самоуправление» — конкретизирует важнейший принцип конституционного строя России о самостоятельности и гарантированности местного самоуправления (ст. 12). Ее нормы составляют институт конституционных основ местного самоуправления. В состав этого института входят правовые нормы, закрепляющие предметы ведения муниципальных образований, основы компетенции и формы осуществления местного самоуправления, его территориальные и финансовые основы, порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, гарантии местного самоуправления.

12). Ее нормы составляют институт конституционных основ местного самоуправления. В состав этого института входят правовые нормы, закрепляющие предметы ведения муниципальных образований, основы компетенции и формы осуществления местного самоуправления, его территориальные и финансовые основы, порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, гарантии местного самоуправления.

Девятая глава Конституции РФ — «Конституционные поправки и пересмотр Конституции» — закрепляет процедурно-процессуальные формы изменения и отмены ныне действующей Конституции РФ.

Конституция РФ определяет круг субъектов конституционной инициативы, которым дано право ставить вопрос об изменении или пересмотре ее положений. Согласно ст. 134 Конституции РФ предложения о поправках и пересмотре Основного Закона государства могут вносить Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.

Инициатива о пересмотре Конституции РФ и внесении в нее поправок реализуется дифференцированно, с использованием совершенно разных процедур. Объясняется это тем, что изменение положений первых двух и девятой глав Конституции РФ путем внесения поправок не допускается. К ним может быть применена только процедура пересмотра Конституции РФ, которая состоит из четырех относительно самостоятельных стадий.

Во-первых, инициатива о пересмотре положений указанных глав Конституции РФ должна быть поддержана тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.

Во-вторых, если решение о поддержке конституционной инициативы будет принято, то созывается Конституционное Собрание. Порядок его созыва регулируется федеральным конституционным законом.

В-третьих, Конституционное Собрание вправе подтвердить неизменность действующей Конституции РФ и таким образом закончить процедуру ее пересмотра.

В-четвертых, Конституционное Собрание может разработать проект новой Конституции РФ и принять его двумя третями голосов от общего числа членов Конституционного Собрания или вынести на всенародное голосование (референдум).

В референдуме должно принять участие не менее половины зарегистрированных избирателей. Конституция РФ будет считаться принятой, если за нее проголосует более половины избирателей, принявших участие в референдуме (ст. 135 Конституции РФ).

Такой порядок пересмотра основополагающих глав Конституции РФ призван обеспечить стабильность конституционного строя и строгое соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

Процедура внесения поправок применяется с целью внесения изменений в содержание глав 3 — 8 Конституции РФ. Как сказано в ст. 136 Конституции РФ, поправки принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона. Но они вступают в силу только после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.

Из этого правила есть одно исключение. Статья 65 Конституции РФ, которая содержит перечень наименований всех субъектов Российской Федерации, изменяется Указом Президента РФ, принимаемым по ходатайству законодательного (представительного) органа государственной власти соответствующего субъекта Федерации о его переименовании. Приведенный вариант изменения текста ст. 65 Конституции РФ предусмотрен в Постановлении Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. «По делу о толковании ч. 2 ст. 137 Конституции РФ».

Приведенный вариант изменения текста ст. 65 Конституции РФ предусмотрен в Постановлении Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. «По делу о толковании ч. 2 ст. 137 Конституции РФ».

Раздел второй Конституции РФ — «Заключительные и переходные положения» — содержит нормы, устанавливающие порядок вступления в силу Конституции РФ, приведения в соответствие с ее положениями действующего законодательства и Федеративного договора, сроки и конституционные процедуры формирования и деятельности федеральных органов государственной власти в переходный период, особенности соблюдения процессуальных гарантий лиц, подозреваемых в совершении преступления. В нем имеются нормы о применении законодательства, действовавшего до вступления Конституции РФ в силу; о сроках осуществления полномочий ранее избранного Президента РФ, Совета Министров, судов; о нераспространении на депутатов Государственной Думы — членов Правительства РФ конституционных положений о несовместимости мандатов и некоторые другие.

Практическое значение этого раздела состоит в том, что его нормы регулируют порядок реализации новой Конституции РФ, обеспечивая в то же время продолжение нормального функционирования государственной власти и правовой системы России в переходный период. Но поскольку в России завершился переходный период, большинство норм второго раздела Конституции РФ утратило свою юридическую силу, превратилось в исторический памятник бурной политической эпохи.

Конституционные поправки как шаг к укреплению территориальной целостности и государственного суверенитета России

Принцип суверенного равенства государств был закреплён в качестве одной из фундаментальных основ современного мироустройства в статье 2 Устава ООН, устанавливающей, что «Организация основана на принципе суверенного равенства всех её членов». Между тем нормы международного права и деятельность органов наднациональной юрисдикции, ещё недавно призванных обеспечить равное и взаимовыгодное межгосударственное сотрудничество, сегодня становятся инструментами воздействия на тех, кто отказывается проводить навязанную извне политику.

Объективно складывающаяся картина межгосударственных отношений показывает, что такая категория, как «суверенитет», сегодня зачастую размывается на фоне процессов глобализации и расширения сферы вмешательства наднациональных структур в государственные дела. При этом такое расширение нередко носит характер «снежного кома», когда передача тех или иных полномочий постепенно приводит к деградации собственных национальных институтов и смещению центра принятия важнейших для граждан решений на наднациональный уровень.

Такая тенденция порождает проблему, характерную для любой универсализации — присущая тому или иному государству специфика не может быть в полной мере учтена, что негативно сказывается на развитии правопорядка, обеспечении прав и свобод граждан, возможности принимать эффективные управленческие решения в кризисных ситуациях.

Во многих зарубежных правопорядках в связи с этим наметилась тенденция по укреплению своей национальной конституционной идентичности, обозначению пределов вмешательства международных структур в политику государства, обеспечению охраны государственного суверенитета. Данный тренд особенно актуален и для Российской Федерации.

Данный тренд особенно актуален и для Российской Федерации.

Территория выступает одним из основных признаков любого государства и является пространственным выражением государственного суверенитета. Обеспечение неприкосновенности территории государства, в связи с этим, является исключительно важным условием сохранения самостоятельности государства и его независимости. Ни одно государство не может называться суверенным, если оно не может обеспечить неприкосновенность своих территорий от посягательств. В связи с этим, одной из важнейших гарантий обеспечения государственной целостности является реальное воплощение неотчуждаемости территорий.

Как справедливо указал Владимир Машков на встрече Президента России Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России от 13 февраля 2020 года, у многих россиян есть серьёзные опасения, что после того, как президентский пост перейдёт к другому человеку, у зарубежных государств откроется «окно возможностей» в вопросе отчуждения территорий Российской Федерации.

В связи с этим было предложено дополнить Конституцию России частью 2.1. статьи 67, которая устанавливает, что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Закрепление в конституциях принципа территориальной целостности в качестве одной из важнейших основ конституционного строя является распространённой практикой в зарубежных государствах. Если же возможность отчуждения территории допускается, то процедура такого отчуждения во всяком случае является труднореализуемой.

Согласно статье 273 Конституции Португалии целями национальной обороны являются обеспечение национальной независимости, территориальной целостности, свободы и безопасности населения от любой внешней агрессии или угрозы при соблюдении конституционного строя, демократических процедур и международных соглашений. В соответствии со статьей 1 Конституции Чехии основной обязанностью государства является обеспечение суверенитета и территориальной целостности Чешской Республики, защита её демократических основ, защита жизни, здоровья и собственности. В свою очередь, преамбулой к Конституции Латвии установлено, что латвийский народ защищает свой суверенитет, национальную независимость, территорию, территориальную целостность и демократическую систему правления Латвии.

В соответствии со статьей 1 Конституции Чехии основной обязанностью государства является обеспечение суверенитета и территориальной целостности Чешской Республики, защита её демократических основ, защита жизни, здоровья и собственности. В свою очередь, преамбулой к Конституции Латвии установлено, что латвийский народ защищает свой суверенитет, национальную независимость, территорию, территориальную целостность и демократическую систему правления Латвии.

Основной закон ФРГ же непосредственно не указывает на недопустимость отчуждения территорий, однако Федеральный Конституционный Суд ФРГ в своём решении от 16 декабря 2016 года № 2 BvR 349/16 указал, что земли в составе ФРГ не могут принимать решения о выходе из состава государства, поскольку конституционный порядок установлен народом всего государства, который и является носителем неделимого суверенитета.

Другим важнейшим процессом является реформирование системы публичного управления, предполагающее повышенные стандарты для публичных служащих и должностных лиц в части их связи с Российской Федерацией как центром жизненных интересов.

Так, Конституция РФ дополняется положениями, согласно которым в отношении Президента РФ, Председателя Правительства РФ, Заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных министров, иных руководителей федерального органа исполнительной власти, сенаторов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, высших должностных лиц субъектов РФ, руководителей федеральных государственных органов, судей, а также Уполномоченного по правам человека устанавливаются дополнительные требования. В отношении указанных лиц Основной Закон будет устанавливать такие ограничения, как запрет наличия гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Лица, чья деятельность связана с реализацией функций публичного управления, должны быть свободны от какого-либо иностранного элемента, который бы поставил под сомнение устойчивость их политико-правовых связей с Россией. Данные требования позволят подчеркнуть, что осуществление публичных полномочий должно осуществляться независимо и исключительно в интересах Российской Федерации.

Данные требования позволят подчеркнуть, что осуществление публичных полномочий должно осуществляться независимо и исключительно в интересах Российской Федерации.

Наличие связи с иностранным государством в виде гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не исключает возможность возникновения у лица обязательств одновременно перед двумя государствами, что создаёт потенциальные механизмы оказания на такое лицо давления.

Предлагаемые ограничения в полной мере соотносятся с общественным запросом, согласно которому центр жизненных интересов публичных лиц должен находиться в нашем государстве. Конституционный Суд РФ, в Определении от 04.12.2007 г. № 797-О-О отмечал, что поскольку гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, находится в политико-правовой связи одновременно с Российской Федерацией и с соответствующим иностранным государством, перед которым он также несёт конституционные и иные, вытекающие из законов данного иностранного государства, обязанности, значение для него гражданства Российской Федерации как политико-юридического выражения ценности связи с Отечеством объективно снижается.

Схожие требования к лицам, осуществляющим публичные полномочия, содержатся и в конституциях зарубежных государств. Так, к примеру, статье 9 Конституции Колумбии установлено, что «принадлежность к Колумбийской Нации утрачивается с получением свидетельства о натурализации в иностранном государстве и при постоянном проживании за границей».

Согласно статье 44 Конституции Австралии любое лицо, которое является принесшим присягу или заявление верноподданства иностранной державе, либо является субъектом или гражданином, приравненным к правам или привилегиям субъекта иностранной державы, лишается пассивного избирательного права.

В условиях длительной политики санкционного давления в отношении Российской Федерации, множественных попыток иностранного влияния на внутриполитические процессы принятие поправок, направленных на укрепление государственного суверенитета и поддержание принципа территориальной целостности, является необходимым и своевременным шагом. Внесение указанных изменений позволит обеспечить дополнительные гарантии защиты государственных интересов, интересов народа России, а также защиты от возможного давления на лиц, выполняющих публично значимые функции, со стороны иностранных государств. Все эти меры необходимы для того, чтобы граждане Российской Федерации могли быть уверены в том, что при любых обстоятельствах они будут находиться под защитой своего государства, которое никогда не поступится принципом нерушимости государственного суверенитета в интересах народа России.

Все эти меры необходимы для того, чтобы граждане Российской Федерации могли быть уверены в том, что при любых обстоятельствах они будут находиться под защитой своего государства, которое никогда не поступится принципом нерушимости государственного суверенитета в интересах народа России.

Принцип равенства граждан перед законом

Равенство граждан относится к числу фундаментальных принципов права, которые имеют международно-правовое и конституционное основание. Конституция в ст. 19 также установила, что: 1) все равны перед законом и судом; 2) государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Основные требования принципа равенства граждан перед законом заключаются в следующем: уголовный закон должен обеспечить равную охрану равных по социальной значимости объектов; в рамках уголовно-правовых отношений все однотипные субъекты должны обладать равным статусом; закон обеспечивает равенство оснований уголовной ответственности всех лиц, совершивших преступления, и равенство критериев индивидуализации применяемых мер уголовно-правового характера.

Закрепление в законе принципа равенства не препятствует законодателю проводить дифференцированную политику в части установления преступности посягательств на отдельные объекты уголовно-правовой охраны. Конституционный Суд указал, что устанавливаемая уголовным законом дифференциация ответственности в зависимости от особенностей объектов уголовно-правовой охраны сама по себе не затрагивает принцип равенства в отношении лиц, совершивших те или иные преступления. В силу этого не может признаваться нарушением принципа равенства наличие в УК специальных норм об ответственности за посягательства на жизнь, здоровье, достоинство отдельных представителей государственной власти и должностных лиц, поскольку такие нормы всегда предполагают наличие в преступлении еще одного объекта.

Нельзя признавать дискриминацией и установление уголовной ответственности за какое-либо деяние лишь для строго определенной группы лиц (напр., для должностных лиц).

Принцип равенства не исключает дифференциации уголовной ответственности в зависимости от особенностей личности совершившего преступление.

Не может рассматриваться в качестве нарушения принципа равенства граждан перед законом и установление особого порядка привлечения к уголовной ответственности отдельных категорий лиц (депутатов, судей и др.). Наличие парламентского, судейского и иного специального иммунитета не является личной привилегией, а служит средством защиты публичных интересов; он имеет целью обеспечение беспрепятственного исполнения указанными лицами своих профессиональных или иных обязанностей, их независимости и самостоятельности, а также исключение попыток необоснованного привлечения к уголовной ответственности. При наличии достаточных оснований и с соблюдением установленных в федеральном законодательстве процедур обладающие иммунитетом лица за допущенные ими нарушения законов могут быть привлечены как к уголовной, так и к иной ответственности. Иммунитет не допускает освобождения обладающего им лица от ответственности за совершенное правонарушение, в том числе уголовное. Расширительное понимание неприкосновенности искажало бы публично-правовой характер иммунитета и превращало бы его в личную привилегию, приводя, с одной стороны, к неправомерному изъятию из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом, а с другой — к нарушению конституционных прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью.

Личность в ее взаимоотношениях с государством выступает не как объект государственной деятельности, а как равноправный субъект, который может защищать свои права всеми не запрещенными законом способами и спорить с государством в лице любых его органов. Никто не может быть ограничен в защите перед судом своего достоинства, а также всех связанных с ним прав.

Electoral Politics

Лапаева В.В.

Аннотация

В статье обосновывается тезис о том, что введение федеральным законодателем запретов на осуществление пассивного избирательного права граждан, расширяющих перечень запретов, содержащийся в ч.3 ст.32 Конституции РФ, является неконституционным. Оспариваются существующие в юридической литературе и в практике Конституционного Суда РФ подходы, в рамках которых положение ч.3 ст.32, утверждающей, что не могут быть избраны в органы государственной власти и местного самоуправления лица, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда, трактуется как специальное или дополнительное ограничение по отношению к перечню общих оснований для ограничений и свобод человека и гражданина, закрепленному в ч. 3 ст.55 Конституции РФ, согласно которой права человека могут быть ограничены для защиты конституционных ценностей общего блага.

3 ст.55 Конституции РФ, согласно которой права человека могут быть ограничены для защиты конституционных ценностей общего блага.

Ключевые слова: пассивное избирательное право, ограничения прав человека, лишение права, Конституция РФ, правовая позиция Конституционного суда РФ, доктрина толкования конституции

Отечественные конституционалисты, выдвигающие идею конституционной реформы в России, обычно ссылаются в том числе и на необходимость специальной конституционно-правовой регламентации избирательной системы. Так, С.А. Авакьян в данной связи отмечает, что отсутствие в Конституции РФ главы, посвященной избирательной системе, привело к тому, что «даже важнейшие конституционные принципы (всеобщность, равенство, прямое тайное голосование, добровольность, свобода участия в них граждан и т.д.) стали объектом текущего регулирования» [2]. Однако прежде чем говорить о принятии новой Конституции РФ, дополненной главой об избирательной системе, неплохо бы понять, каким образом и почему не исполняется должным образом та единственная статья Конституции РФ, которая посвящена избирательным правам граждан. Ведь если нарушается действующая конституционная норма об избирательных правах (а она, как я постараюсь показать далее, нарушается), то почему будут исполняться какие-то новые нормы? Не лучше ли на данном этапе, отбросив юридический идеализм, уводящий юристов от конструктивной профессиональной работы, направить силы на создание такой доктрины толкования Конституции РФ, которая способствовала бы развитию ее правового потенциала, и попытаться сделать эту научную доктрину авторитетным ориентиром для правовой практики? Ведь при всех известных недостатках Конституции РФ главное ее достоинство заключается в том, что «основные характеристики всего конституционно регламентируемого пространства в целом и правовой государственности в особенности даются в ней с позиций и под углом зрения прирожденных и неотчуждаемых прав и свобод человека как высшей ценности» [12: 853].

Ведь если нарушается действующая конституционная норма об избирательных правах (а она, как я постараюсь показать далее, нарушается), то почему будут исполняться какие-то новые нормы? Не лучше ли на данном этапе, отбросив юридический идеализм, уводящий юристов от конструктивной профессиональной работы, направить силы на создание такой доктрины толкования Конституции РФ, которая способствовала бы развитию ее правового потенциала, и попытаться сделать эту научную доктрину авторитетным ориентиром для правовой практики? Ведь при всех известных недостатках Конституции РФ главное ее достоинство заключается в том, что «основные характеристики всего конституционно регламентируемого пространства в целом и правовой государственности в особенности даются в ней с позиций и под углом зрения прирожденных и неотчуждаемых прав и свобод человека как высшей ценности» [12: 853].

Данное обстоятельство позволяет преодолеть многие дефекты конституционного текста путем толкования, опирающегося на надлежащую доктрину прав и свобод человека и гражданина. Но подобную доктрину, выражающую авторитетное для юридической практики opinio communis doctorum, еще предстоит разработать. А без этого вопрос о конституционной реформе поднимать не следует.

Но подобную доктрину, выражающую авторитетное для юридической практики opinio communis doctorum, еще предстоит разработать. А без этого вопрос о конституционной реформе поднимать не следует.

В Конституции РФ избирательные права закреплены в ст.32, в которой провозглашается «право участвовать в управлении делами через своих представителей» (ч.1), «право избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, а также участвовать в референдуме» (ч.2) и положение о том, что не имеют права быть избранными «граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда» (ч.3). В течение почти 13 лет после принятия Конституции РФ конституционно-правовая наука по умолчанию полагала, что принцип всеобщности избирательных прав нашел свое выражение в формуле ч.3 ст.32, из буквального прочтения которой следует, что все категории граждан, не указанные здесь, обладают избирательными правами. Во всяком случае, соответствующая проблема не была на тот период предметом обсуждения в юридическом сообществе, а практика реализации избирательного законодательства развивалась в русле именно такой трактовки данной нормы. Но в 2006 г. законодатель ввел серию дополнительных запретов на осуществление пассивного избирательного права, ломающих устоявшуюся конституционно-правовую конструкцию принципа всеобщности избирательных прав.

Во всяком случае, соответствующая проблема не была на тот период предметом обсуждения в юридическом сообществе, а практика реализации избирательного законодательства развивалась в русле именно такой трактовки данной нормы. Но в 2006 г. законодатель ввел серию дополнительных запретов на осуществление пассивного избирательного права, ломающих устоявшуюся конституционно-правовую конструкцию принципа всеобщности избирательных прав.

Начало такого отступления от буквального смысла рассматриваемой конституционной нормы было положено в июле 2006 г., когда в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» было внесено дополнение, согласно которому не имеют права быть избранными в органы власти «граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства» (ст. 6 ФЗ от 25.07.2006 № 128-ФЗ – СПС КонсультантПлюс). Что касается граждан, имеющих двойное гражданство, то, согласно ч.2 ст.62 Конституции РФ, их права могут быть не просто ограничены, но даже подвергнуты умалению: «наличие у гражданина Российской Федерации двойного гражданства, — сказано здесь, — не умаляет его прав и свобод…, если иное не предусмотрено федеральным законом…». А по смыслу ч.2 ст.55 Конституции РФ умаление права человека означает вторжение в само существо права вплоть до возможности лишения данного права [9]. Поэтому с точки зрения Конституции РФ проблему составляет лишь запрет на осуществление пассивного избирательного права граждан, имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства. Данная проблема не привлекла внимания специалистов: никакого сколько-нибудь заметного обсуждения столь неожиданного отступления от уже устоявшейся практики толкования конституционной нормы не последовало [10].

6 ФЗ от 25.07.2006 № 128-ФЗ – СПС КонсультантПлюс). Что касается граждан, имеющих двойное гражданство, то, согласно ч.2 ст.62 Конституции РФ, их права могут быть не просто ограничены, но даже подвергнуты умалению: «наличие у гражданина Российской Федерации двойного гражданства, — сказано здесь, — не умаляет его прав и свобод…, если иное не предусмотрено федеральным законом…». А по смыслу ч.2 ст.55 Конституции РФ умаление права человека означает вторжение в само существо права вплоть до возможности лишения данного права [9]. Поэтому с точки зрения Конституции РФ проблему составляет лишь запрет на осуществление пассивного избирательного права граждан, имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства. Данная проблема не привлекла внимания специалистов: никакого сколько-нибудь заметного обсуждения столь неожиданного отступления от уже устоявшейся практики толкования конституционной нормы не последовало [10].

Поскольку этот «пробный шар» прошел практически незамеченным, то несколько месяцев спустя, в декабре этого же года, законодатель ввел целую серию новых правовых запретов, в результате которых лишились права быть избранными следующие категории лиц: а) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; б) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; в) подвергнутые административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; г) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт совершения действий, предусмотренных подп. «ж» п.7 и подп. «ж» п.8 ст. 76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если указанные действия совершены до дня голосования на выборах в течение установленного законом срока полномочий органа государственной власти или органа местного самоуправления, в которые назначены выборы, либо должностного лица, для избрания которого назначены выборы (Ст.1 ФЗ от 05.12.2006 № 225-ФЗ – СПС КонсультантПлюс).

«ж» п.7 и подп. «ж» п.8 ст. 76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если указанные действия совершены до дня голосования на выборах в течение установленного законом срока полномочий органа государственной власти или органа местного самоуправления, в которые назначены выборы, либо должностного лица, для избрания которого назначены выборы (Ст.1 ФЗ от 05.12.2006 № 225-ФЗ – СПС КонсультантПлюс).

И в этом случае реакция юридического сообщества и общества в целом была довольно вялой: соответствующая жалоба была рассмотрена Конституционным Судом РФ лишь в конце 2013 г. Правда, еще в 2010 г. Конституционный Суд сформулировал свою позицию по вопросу о возможности расширения конституционных оснований для запрета на осуществление пассивного избирательного права в рамках «отказного» определения по жалобе, в которой оспаривалась конституционность подп. «ж» п.7 ст. 76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Положение ч.3 ст.32 Конституции РФ, сказано в данном определении, «не дает ни прямых указаний, ни оснований к такому его истолкованию, которое полностью исключало бы иные ограничения избирательного права» [13]. Принятое в 2013 г. Постановление Конституционного Суда по жалобе, оспаривавшей конституционность расширения оснований для запрета на осуществление пассивного избирательного права лишь уточнило эту принципиальную позицию.

«ж» п.7 ст. 76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Положение ч.3 ст.32 Конституции РФ, сказано в данном определении, «не дает ни прямых указаний, ни оснований к такому его истолкованию, которое полностью исключало бы иные ограничения избирательного права» [13]. Принятое в 2013 г. Постановление Конституционного Суда по жалобе, оспаривавшей конституционность расширения оснований для запрета на осуществление пассивного избирательного права лишь уточнило эту принципиальную позицию.

Заявители, обратившиеся с жалобой в Конституционный Суд, поставили перед Судом вопросы о конституционности запретов на реализацию права быть избранными, установленных в отношении граждан: а) осужденных когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений; б) граждан, относящихся к этой же категории, если судимость с них снята или погашена; в) граждан, относящихся к этой же категории, если на их деяния распространяется новый уголовный закон, выводящий совершенные ими деяния за рамки тяжких и (или) особо тяжких преступлений [п. 1.3 мотивировочной части 14]. Конституционный Суд частично согласился с требованиями заявителей, признав неконституционность: а) «бессрочного и недифференцированного ограничения пассивного избирательного права в отношении граждан Российской Федерации, осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений» и б) отказа в восстановлении пассивного избирательного права гражданам, судимость которых снята или погашена, в случае принятия нового уголовного закона, в соответствии с которым совершенные ими деяния более не признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями. Однако в наиболее принципиальном вопросе, связанном с возможностью введения дополнительных (т.е. расширяющих перечень, содержащийся в ч.3 ст.32) оснований для запрета на осуществление пассивного избирательного права, Конституционный Суд признал позицию законодателя соответствующей Конституции РФ.

1.3 мотивировочной части 14]. Конституционный Суд частично согласился с требованиями заявителей, признав неконституционность: а) «бессрочного и недифференцированного ограничения пассивного избирательного права в отношении граждан Российской Федерации, осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений» и б) отказа в восстановлении пассивного избирательного права гражданам, судимость которых снята или погашена, в случае принятия нового уголовного закона, в соответствии с которым совершенные ими деяния более не признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями. Однако в наиболее принципиальном вопросе, связанном с возможностью введения дополнительных (т.е. расширяющих перечень, содержащийся в ч.3 ст.32) оснований для запрета на осуществление пассивного избирательного права, Конституционный Суд признал позицию законодателя соответствующей Конституции РФ.

Аргументы, приведенные Судом в пользу конституционности оспариваемых норм законодательства, сводятся прежде всего к ряду тезисов, которые в своей совокупности составляют юридико-догматическую конструкцию, положенную Конституционным Судом в основу обоснования его решения (п. 2.1 мотивировочной части постановления). К этому вопросу мы вернемся чуть позже.

2.1 мотивировочной части постановления). К этому вопросу мы вернемся чуть позже.

Далее в п.2.2 Постановления следует, по сути, своего рода «лирическое отступление» от собственно юридического анализа. «Создавая соответствующие правовые механизмы, федеральный законодатель вправе установить повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности, с тем чтобы у граждан не рождались сомнения в их морально-этических и нравственных качествах и, соответственно, в законности и бескорыстности их действий как носителей публичной власти… Необходимость соблюдения конституционного баланса публичных и частных интересов ориентирует на то, чтобы на пути во власть людей, пренебрегающих законом, существовали достаточно жесткие преграды, которые не сводятся к возможности избирателей составить свое мнение о личности кандидата, в том числе ознакомившись с его официально обнародованной биографией, включая сведения о его бывшей судимости». Этим доводам в пользу введения системы запретов, которую в нашей юридической литературе уже с готовностью назвали криминальным фильтром (хотя, по сути, речь должна была бы идти об антикриминальном фильтре), можно противопоставить аргументы, показывающие антиоппозиционную направленность подобных запретов, которые вводят не только (а, может быть, и не столько) антикриминальный, сколько антиоппозиционный фильтр, подрывая таким образом принцип народовластия. Данную позицию можно аргументировать с не меньшими основаниями и с еще большим пафосом, но лучше оставить это пространство дискуссий для политиков и политологов, поскольку перед юристами стоит сейчас более важная и сложная задача по разработке такой доктрины толкования Конституции РФ, которая, как минимум, не подрывала бы принципа народовластия и не способствовала бы блокированию политической конкуренции.

Этим доводам в пользу введения системы запретов, которую в нашей юридической литературе уже с готовностью назвали криминальным фильтром (хотя, по сути, речь должна была бы идти об антикриминальном фильтре), можно противопоставить аргументы, показывающие антиоппозиционную направленность подобных запретов, которые вводят не только (а, может быть, и не столько) антикриминальный, сколько антиоппозиционный фильтр, подрывая таким образом принцип народовластия. Данную позицию можно аргументировать с не меньшими основаниями и с еще большим пафосом, но лучше оставить это пространство дискуссий для политиков и политологов, поскольку перед юристами стоит сейчас более важная и сложная задача по разработке такой доктрины толкования Конституции РФ, которая, как минимум, не подрывала бы принципа народовластия и не способствовала бы блокированию политической конкуренции.

В подтверждение тезиса о необходимости повышенных требований к лицам, занимающим публичные должности, с тем, чтобы исключить «сомнения в их морально-этических и нравственных качествах и, соответственно, в законности и бескорыстности их действий как носителей публичной власти», Конституционный Суд ссылается на конвенции ООН против коррупции и транснациональной организованной преступности, а также на Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Однако норма, релевантная рассматриваемой проблеме, есть лишь в п.2 ст.7 Конвенции ООН против коррупции, где сказано, что каждое государство-участник «рассматривает возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер … в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем, чтобы установить критерии применительно к кандидатам и выборам на публичные должности» [4].

Однако норма, релевантная рассматриваемой проблеме, есть лишь в п.2 ст.7 Конвенции ООН против коррупции, где сказано, что каждое государство-участник «рассматривает возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер … в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем, чтобы установить критерии применительно к кандидатам и выборам на публичные должности» [4].

С учетом этой нормы Конвенции, которую Россия ратифицировала (хотя и не полностью), можно было бы, конечно, говорить о целесообразности введения в Конституцию РФ дополнительных запретов на осуществление пассивного избирательного права лиц, отбывших наказание за коррупцию в виде лишения свободы. Насколько оправдано подобное дополнение конституционного текста — отдельный вопрос, выходящий за рамки нашей темы. Однако без внесения таких точечных дополнений в Конституцию РФ нельзя вводить федеральным законом новые основания для запрета быть избранным даже применительно к коррупционерам, а тем более к иным категориям граждан.

Наряду с этим Конституционный Суд в своем постановлении ссылается и на ряд решений Европейского суда по правам человека (далее ЕСПЧ), в которых: а) признается, что в отношении права быть избранным государства могут устанавливать ограничения, более строгие, чем в отношении права избирать, и б) утверждается, что соразмерность ограничения пассивного избирательного права осужденных обеспечивается его дифференциацией и индивидуальным применением. Но из того обстоятельства, что некоторые европейские государства устанавливают в своем законодательстве повышенные требования к лицам, избираемым на государственные должности, а ЕСПЧ признает правомерность таких требований, вовсе не следует, что закрепленный в российской Конституции перечень запретов на право быть избранным может быть расширен федеральным законом: такое расширение возможно лишь путем внесения дополнений в ст. 32 Конституции РФ. Но этого ЕСПЧ в данном случае отнюдь не требует. Что же касается обеспечения соразмерности между ограничениями избирательных прав осужденных и тяжестью совершенного ими деяния, то в ч.3 ст.32 подобная соразмерность гарантирована тем, что не могут избирать и быть избранными в органы власти лица, совершившие преступления, которые наказываются лишением свободы.

32 Конституции РФ. Но этого ЕСПЧ в данном случае отнюдь не требует. Что же касается обеспечения соразмерности между ограничениями избирательных прав осужденных и тяжестью совершенного ими деяния, то в ч.3 ст.32 подобная соразмерность гарантирована тем, что не могут избирать и быть избранными в органы власти лица, совершившие преступления, которые наказываются лишением свободы.

Кстати, в данной связи логично было бы вспомнить решение ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России» от 04.07.2013 г., в котором отмечалось, что закрепленный в ч.3 ст.32 Конституции РФ полный, недифференцированный запрет активного избирательного права заключенных не соответствует Европейской конвенции [1]. Конституционный Суд РФ тогда выступил резко против такого варианта выполнения решения Европейского суда, который предполагал внесение изменений в Конституцию РФ. А между тем в данном случае как раз была возможность выполнить решение ЕСПЧ путем толкования конституционного текста, но это требовало бы признать неконституционной практику отступления от положений ч. 3 ст.32 Конституции РФ [6].

3 ст.32 Конституции РФ [6].

С учетом сказанного, при анализе правовой позиции Конституционного Суда РФ по вопросу о возможности расширения перечня оснований для запрета на осуществление пассивного избирательного права, перечисленных в ч.3 ст.32, вполне достаточно ограничиться рассмотрением разработанной Судом юридической конструкции, основные положения которой сводятся к следующим тезисам:

1. Конституция РФ (ч. 2 ст. 81 и ч. 1 ст. 97) «позволяет предъявлять к претендентам на замещение выборных должностей специальные требования, проистекающие из конституционно-правового статуса лиц, замещающих соответствующие должности».

2. Права граждан быть избранными, не будучи абсолютными, могут быть подвергнуты определенным ограничениям при соблюдении указанных в Конституции критериев (ч.3 с.17, ч.1 и ч.2 ст.19, ч.2 и ч.3 ст.55 Конституции РФ).

Права граждан быть избранными, не будучи абсолютными, могут быть подвергнуты определенным ограничениям при соблюдении указанных в Конституции критериев (ч.3 с.17, ч.1 и ч.2 ст.19, ч.2 и ч.3 ст.55 Конституции РФ).

3. Право быть избранным не сводится к участию гражданина в выборах, оно неразрывно связано с правом занимать публичную должность и тем самым осуществлять политическую власть. Соответственно, в отношении пассивного избирательного права могут вводиться более строгие, чем в отношении активного избирательного права, ограничения, ведущие к исключению определенных категорий граждан из числа лиц, имеющих право претендовать на занятие выборной публичной должности.

4. Предписание ч.3 ст.32 «не дает оснований к истолкованию, исключающему возможность ограничения пассивного избирательного права федеральным законом в отношении определенных категорий лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы… В системе конституционных прав и свобод оно представляет собой специальный запрет на осуществление данного права…, который ввиду его особой значимости выделен конституционным законодателем как отдельный случай ограничения конституционного права».

На первые три тезиса, приведенные Судом в качестве обоснования его правовой позиции, можно высказать следующие контраргументы:

1. В ч.2 и ч.1 ст.97 Конституции РФ изложены специальные требования к лицам, занимающим должность Президента РФ (возрастной ценз в 35 лет и 10-летний срок проживания в Российской Федерации) и являющимся депутатами Государственной Думы (возрастной ценз в 21 год и право участвовать в выборах). Эти требования «не проистекают» из конституционно-правового статуса лиц, замещающих соответствующие должности» (как сказано в постановлении), а определяют конституционно-правовой статус этих лиц. Отсюда, т.е. из наличия таких параметров конституционного статуса избираемых лиц, как возрастной ценз, срок проживания в Российской Федерации и право участвовать в выборах, никак не следует возможность введения дополнительных запретов на право быть избранными. По смыслу ч.1 ст.97, как раз очерченное в ч.3 ст.32 право участвовать в выборах является одной из составляющих конституционно-правового статуса депутатов Государственной Думы.

По смыслу ч.1 ст.97, как раз очерченное в ч.3 ст.32 право участвовать в выборах является одной из составляющих конституционно-правового статуса депутатов Государственной Думы.

2. Право граждан быть избранными, разумеется, не является абсолютным уже потому, что в ч.3 ст.32 Конституции РФ закреплены основания для запрета на осуществление этого права. Но отсюда вовсе не следует, что перечень оснований для данного запрета не является исчерпывающим. Это надо еще доказать.

3. Из того обстоятельства, что «право быть избранным … неразрывно связано с правом занимать публичную должность», вовсе не следует, что в этой связке именно право занимать публичную должность является определяющим, т.е. что оно определяет объем избирательных прав граждан. Напротив, право занимать публичную должность логически вытекает из более фундаментального по своей природе права быть избранным, которое непосредственно связано с принципом народовластия: согласно ч. 3 ст.3 Конституции РФ именно выборы являются «высшим и непосредственным выражением власти народа». Отсюда, кстати, следует, что лишение депутата его депутатских полномочий возможно лишь в том случае, если в отношении него вступил в силу приговор, связанный с лишением свободы [8; 7].

3 ст.3 Конституции РФ именно выборы являются «высшим и непосредственным выражением власти народа». Отсюда, кстати, следует, что лишение депутата его депутатских полномочий возможно лишь в том случае, если в отношении него вступил в силу приговор, связанный с лишением свободы [8; 7].

Что же касается четвертого тезиса о том, что норма ч.3 ст.32 представляет собой специальный запрет на осуществление избирательного права, который ввиду его особой значимости выделен конституционным законодателем как отдельный случай оснований для ограничения конституционного права, общий перечень которых дан в ч.3 ст.55, то он заслуживает более подробного анализа.

Обратимся для начала к буквальной формулировке нормы ч.3 ст.32 Конституции, из которой очевидным образом следует, что все, кто не входит в указанный здесь закрытый перечень лиц (т. е. все, кто является дееспособным и не содержится в местах лишения свободы), обладают активным и пассивным избирательным правом. Однако буквальное толкование отдельных конституционных положений может быть откорректировано с позиций системного толкования. Федеральный законодатель и Конституционный Суд РФ в своем отходе от буквального прочтения данной нормы ссылаются на системный подход, увязывающий ее положения с содержанием ч.3 ст.55 Конституции, где дан перечень оснований и пределов ограничения конституционных прав граждан: закрепленные в Конституции права гражданина, сказано здесь, «могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

е. все, кто является дееспособным и не содержится в местах лишения свободы), обладают активным и пассивным избирательным правом. Однако буквальное толкование отдельных конституционных положений может быть откорректировано с позиций системного толкования. Федеральный законодатель и Конституционный Суд РФ в своем отходе от буквального прочтения данной нормы ссылаются на системный подход, увязывающий ее положения с содержанием ч.3 ст.55 Конституции, где дан перечень оснований и пределов ограничения конституционных прав граждан: закрепленные в Конституции права гражданина, сказано здесь, «могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

При этом в юридической литературе были выдвинуты две версии такой трактовки системной взаимосвязи между рассматриваемыми нормами, которая, по мнению их авторов, позволяла расширить круг лиц, не имеющих права быть избранными: в одном случае норма ч. 3 ст.32 трактовалась как специальное ограничение избирательных прав по отношению к общему перечню оснований для ограничения прав, указанных в ч.3 ст.55, а в другом — как дополнительное ограничение. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 10 октября 2013 г. N 20-П) соединены оба подхода: «… Специальный запрет на осуществление данного права …, – сказано здесь, – ввиду его особой значимости выделен конституционным законодателем как отдельный случай ограничения конституционного права» (п.2.1 мотивировочной части постановления). Таким образом, с одной стороны, в Постановлении говорится о специальном запрете, а с другой – об отдельном запрете, который не может быть ничем иным как дополнением к общему перечню ч.3 ст.55. Рассмотрим оба этих подхода.

3 ст.32 трактовалась как специальное ограничение избирательных прав по отношению к общему перечню оснований для ограничения прав, указанных в ч.3 ст.55, а в другом — как дополнительное ограничение. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 10 октября 2013 г. N 20-П) соединены оба подхода: «… Специальный запрет на осуществление данного права …, – сказано здесь, – ввиду его особой значимости выделен конституционным законодателем как отдельный случай ограничения конституционного права» (п.2.1 мотивировочной части постановления). Таким образом, с одной стороны, в Постановлении говорится о специальном запрете, а с другой – об отдельном запрете, который не может быть ничем иным как дополнением к общему перечню ч.3 ст.55. Рассмотрим оба этих подхода.

По поводу трактовки положений ч.3 ст.32 Конституции РФ как специальных ограничений избирательных прав граждан уместно прежде всего задать вопрос: зачем понадобилось придавать «высшую юридическую силу» и конституционный статус неприкасаемости такому незначительному по своему правовому смыслу основанию для ограничения избирательных прав, как нахождение человека в местах лишения свободы?

И здесь следует прежде всего обратиться к здравому смыслу, которым, кстати, никогда не следует пренебрегать в правовом анализе. Ведь право по своей сути — это квинтэссенция разумных начал человеческого общежития, а кроме того, право пишется для людей и, как правило, должно восприниматься и пониматься ими на уровне обыденного правосознания. Это тем более относится к нормам Конституции, принятой на референдуме: заложенный в эти нормы правовой смысл не должен входить в противоречие со здравым смыслом тех людей, которые за нее голосовали.

Ведь право по своей сути — это квинтэссенция разумных начал человеческого общежития, а кроме того, право пишется для людей и, как правило, должно восприниматься и пониматься ими на уровне обыденного правосознания. Это тем более относится к нормам Конституции, принятой на референдуме: заложенный в эти нормы правовой смысл не должен входить в противоречие со здравым смыслом тех людей, которые за нее голосовали.

С точки зрения здравого смысла очевидно, что такое ограничение вполне можно было бы ввести федеральным законом в русле реализации ч.3 ст.55. А если конституционный законодатель ввел в главу о правах человека специальный конституционный запрет на осуществление избирательных прав для определенных категорий лиц, то он хотел таким образом подчеркнуть наличие гарантий избирательных прав для всех, кто не относится к этим категориям лиц.

Если же от здравого смысла перейти в плоскость юридико-догматического подхода, то следует отметить, что конструкция, согласно которой специальная норма дополняет и усиливает общую норму, противоречит юридико-догматическому принципу lex specialis derogat legi generali, согласно которому наличие специальных ограничений тех или иных прав означает, что эти ограничения заданы только специальными требованиями и что общие ограничения на них не распространяются. Если исходить из того, что в ч.3 ст.32 говорится о специальных основаниях для ограничения прав (а такая трактовка как раз вполне возможна и целесообразна), то надо признать, что общие основания ограничения прав человека, перечисленные в ст.55, не распространяются на избирательные права граждан. Тогда мы получаем вполне логичную юридическую конструкцию, в силу которой изъятия из основополагающего для правовой демократии принципа всеобщности избирательных прав могут быть установлены лишь по специально указанным в Конституции основаниям, что является гарантией принципа всеобщности избирательных прав. Помимо ст.32, такие специальные основания предусмотрены еще и в ст.62 Конституции, где сказано, что «наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод… если иное не предусмотрено федеральным законом…», а также в упомянутых уже нормах, закрепляющих возрастные цензы и требования к сроку проживания гражданина на территории Российской Федерации (для участия в выборах Президента РФ).

Если исходить из того, что в ч.3 ст.32 говорится о специальных основаниях для ограничения прав (а такая трактовка как раз вполне возможна и целесообразна), то надо признать, что общие основания ограничения прав человека, перечисленные в ст.55, не распространяются на избирательные права граждан. Тогда мы получаем вполне логичную юридическую конструкцию, в силу которой изъятия из основополагающего для правовой демократии принципа всеобщности избирательных прав могут быть установлены лишь по специально указанным в Конституции основаниям, что является гарантией принципа всеобщности избирательных прав. Помимо ст.32, такие специальные основания предусмотрены еще и в ст.62 Конституции, где сказано, что «наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод… если иное не предусмотрено федеральным законом…», а также в упомянутых уже нормах, закрепляющих возрастные цензы и требования к сроку проживания гражданина на территории Российской Федерации (для участия в выборах Президента РФ). Никаких иных оснований для ограничения избирательных прав при таком подходе быть не может (если, конечно, не считать ограничениями ряд введенных Конституцией РФ избирательных цензов, которые на мой взгляд, имеют иную правовую природу).

Никаких иных оснований для ограничения избирательных прав при таком подходе быть не может (если, конечно, не считать ограничениями ряд введенных Конституцией РФ избирательных цензов, которые на мой взгляд, имеют иную правовую природу).

Рассмотрим далее другую версию интерпретации, согласно которой в ст.32 установлены дополнительные по отношению к ст.55 основания для ограничения избирательных прав. Она представлена, в частности, в изданном под эгидой Конституционного Суда комментарии к Конституции РФ, где рассматриваемые ограничения пассивного избирательного права уже однозначно обозначаются лишь как «дополнительные по отношению к непосредственно конституционным ограничениям соразмерные ограничения электорального правопользования» [3: 311]. Положения о том, что не могут избирать и быть избранными лица, находящиеся в местах лишения свободы, имеют, как сказано в данном комментарии, «высшую юридическую силу и не могут быть отменены или «ослаблены» законодателем, поскольку их цель и соразмерность уже определены в духе общей установки о допустимости ограничений прав и свобод человека (ч. 3 ст.55 Конституции)», и поскольку они направлены «на установление безусловных, не подлежащих законодательному пересмотру в парламентской процедуре изъятий из конституционной правосубъектности личности» [3: 310].

3 ст.55 Конституции)», и поскольку они направлены «на установление безусловных, не подлежащих законодательному пересмотру в парламентской процедуре изъятий из конституционной правосубъектности личности» [3: 310].

Здесь, помимо очевидного отхода от формулировки правовой позиции Конституционного Суда, где рассматриваемые ограничения названы специальными (а их трактовка еще и как дополнительных с некоторой натяжкой вычитывается из контекста), мы также видим и явное противоречие здравому смыслу: зачем конституционному законодателю понадобилось дополнять весьма широкий перечень оснований для ограничения прав, закрепленный в ст.55, который и так имплицитно включает в себя возможность ограничений для лиц, находящихся в местах лишения свободы? Если полагать, что федеральный законодатель может вводить ограничения избирательных прав в рамках ст.55, то очевидно, что такая задача вполне решаема путем принятия федерального закона и вовсе не требует введения дополнительной конституционной нормы. Включение в текст Конституции дополнения к общему перечню основных ограничений прав гражданина идет вразрез с методологическим принципом здравого смысла, получившим название «бритва Оккама»: то, что можно сделать на основе меньшего числа предположений, не следует делать, исходя из большего числа (короче: не стоит множить сущности без особой надобности).

Включение в текст Конституции дополнения к общему перечню основных ограничений прав гражданина идет вразрез с методологическим принципом здравого смысла, получившим название «бритва Оккама»: то, что можно сделать на основе меньшего числа предположений, не следует делать, исходя из большего числа (короче: не стоит множить сущности без особой надобности).

Но если сделать уступку оппонентам и отбросить соображения здравого смысла, то можно и без них выстроить систему юридико-догматических контраргументов против трактовки положений ч.3 ст.32 в качестве дополнительных ограничений прав гражданина. Правда, поиск надлежащей юридической конструкции будет не так прост, как могло бы показаться на первый взгляд. Для этого необходимо провести отсутствующую в нашей конституционно-правовой теории демаркацию границы между различными по своей правовой природе запретами на осуществление избирательных прав, содержащимися в Конституции, которые можно обозначить как запрет-ограничение права и запрет-лишение права. Между ними есть качественные различия, которые коренятся в разном соотношении выражаемых этими понятиями явлений с таким ключевым для права феноменом, как свободная воля: ограничение права субъект может преодолеть своей волей, а лишение права — не может. Например, законодательство в полном соответствии с ч.2 ст.62 Конституции РФ вводит запрет на пассивное избирательное право граждан Российской Федерации, имеющих двойное гражданство. И если для гражданина важнее иметь возможность быть избранным в органы власти на территории Российской Федерации, то он может отказаться от гражданства иностранного государства. А человек, содержащийся в местах лишения свободы, не может своей волей изменить ситуацию: он не ограничен в своем избирательном праве, а лишен данного права на период отбывания соответствующего наказания. Более того, если гражданин имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, либо на момент выборов он подвергнут административному наказанию по ст.

Между ними есть качественные различия, которые коренятся в разном соотношении выражаемых этими понятиями явлений с таким ключевым для права феноменом, как свободная воля: ограничение права субъект может преодолеть своей волей, а лишение права — не может. Например, законодательство в полном соответствии с ч.2 ст.62 Конституции РФ вводит запрет на пассивное избирательное право граждан Российской Федерации, имеющих двойное гражданство. И если для гражданина важнее иметь возможность быть избранным в органы власти на территории Российской Федерации, то он может отказаться от гражданства иностранного государства. А человек, содержащийся в местах лишения свободы, не может своей волей изменить ситуацию: он не ограничен в своем избирательном праве, а лишен данного права на период отбывания соответствующего наказания. Более того, если гражданин имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, либо на момент выборов он подвергнут административному наказанию по ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и т.д., он также оказывается лишен права быть избранным, а вовсе не ограничен в этом праве.

20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и т.д., он также оказывается лишен права быть избранным, а вовсе не ограничен в этом праве.

Можно с некоторыми оговорками согласиться и с несколько иным, более прагматичным, критерием разграничения рассматриваемых понятий, согласно которому «следует различать «ограничение избирательного права» как законодательные требования к избирательному корпусу и кандидатам и «лишение избирательного права» как меру предупреждения девиантного поведения граждан или меру наказания, применяемую к правонарушителям» [5]. Оговорки касаются здесь понятия «ограничение избирательного права», которое при такой его трактовке включает в себя и избирательные цензы. На мой взгляд, избирательные цензы, имеющие всеобщий характер, относятся не к ограничениям прав, а к параметрам общего конституционно-правового статуса граждан. Ограничения же прав представляют собой изъятия из общеправового статуса, которые могут быть преодолены, если лица, подпадающие под эти изъятия, проявят надлежащую волю. Однако в контексте нашего анализа в процитированном выше высказывании важно прежде всего признание юридически значимой разницы между ограничениями прав и лишениями прав. С позиций такого подхода можно сказать, что в российской Конституции лишение избирательных прав вводится не потому, что люди находятся в местах лишения свободы, а потому, что они совершили преступление, значимость которого предполагает нахождение в местах лишения свободы: они наказываются лишением прав именно за совершение преступления, а не ограничиваются в правах по основанию их содержания в местах лишения свободы.

Однако в контексте нашего анализа в процитированном выше высказывании важно прежде всего признание юридически значимой разницы между ограничениями прав и лишениями прав. С позиций такого подхода можно сказать, что в российской Конституции лишение избирательных прав вводится не потому, что люди находятся в местах лишения свободы, а потому, что они совершили преступление, значимость которого предполагает нахождение в местах лишения свободы: они наказываются лишением прав именно за совершение преступления, а не ограничиваются в правах по основанию их содержания в местах лишения свободы.