Бессознательное в психике человека: Бессознательное — Гуманитарный портал

Бессознательное психическое и творческий процесс

Творчество — высшая и наиболее сложная форма психической деятельности, отсюда — важность разработки вопроса о роли бессознательного в структуре художественного творчества и восприятия не только для психологии искусства, но и для исследования других видов психической деятельности. Как указывается во вступительной статье к шестому разделу второго тома «Бессознательное», соучастие неосознаваемой психической деятельности в процессе художественного творчества — факт реальный и настолько важный, что без учета его невозможно раскрытие ни психологических процессов творчества, ни психологической структуры художественного образа. Художественное творчество — особая форма обобщенного отражения действительности, говорящая на специфическом языке, и раскрыть своеобразие языка искусства невозможно без обращения к проблеме бессознательного, без учета закономерностей его деятельности. В акте творчества существует опора на бессознательное, которая обеспечивает художнику специфическую остроту видения, но бессознательное — лишь соучастник творческого процесса и может функционировать только в системе сознание-бессознательное, поэтому то, что утверждает произведение искусства, определяется не бессознательным и не сознанием, а личностью художника, включающей и ею сознание и его бессознательное.

Н. Я. Джинджихашвили ТА. Флоренская ставят вопрос о природе катарсиса, имеющий непосредственное отношение к обсуждаемой проблеме.

В статье Н. Я. Джинджихашвили «К вопросу о психологической необходимости искусства» заново осмысливается идея социологизации Потребности катарсиса, предложенная Фрейдом. В отличие от своих Предшественников, Фрейд социологизировал потребность катарсиса, но определял ее лишь как средство компенсации нереализованных потребностей, а в искусстве видел способ иллюзорного примирения принципа реальности и принципа удовольствия, сузив тем самым познавательно-преобразовательную роль искусства.

Н. Я. Джинджихашвили предлагает заменить понятие «компенсации» понятием «выравнивания» сознания с бытием, которое обозначает более широкое и диалектическое взаимодействие сознания и реальности и которое он называет «балансорной установкой сознания». Он различает пассивный и активный виды балансорной установки: пассивный подразумевает сугубо галлюцинаторное удовлетворение психики и выражается в замещении реальности грезой, галлюцинацией; она обусловлена состоянием эмоционального дефицита; активный дополнительно включает в себя эффект «отрезвления» от галлюцинаций и направлен на преобразование реальности. Удовлетворение балансорной установки сознания, ее активной формы, обеспечивается в искусстве, которое, в отличие от чисто игровой деятельности, не ограничивается устранением эмоционального дефицита, галлюцинаторной «отработкой чувств», но в конечном счете всегда направлено на преобразование самой реальности.

В статье Т. А. Флоренской «Катарсис как осознание (Эдип Софокла и Эдип Фрейда)» предпринята попытка на материале трагедии Софокла противопоставить катарсис как «расширение границ индивидуального сознания» психоаналитическому толкованию катарсиса. Вызывает возражение основной тезис этой статьи: «Катарсис — это осознание, но не в смысле фрейдовского погружения в низины подсознательного. Это — расширение границ индивидуального сознания до всеобщего».

Но «расширение границ индивидуального сознания до всеобщего» не может осуществиться без погружения в «низины» нашей психики, нашего бессознательного, ибо именно благодаря этому погружению совершаются познавательные процессы в акте художественного творчества и происходит синтез, являющийся результатом обобщения сугубо личного опыта с объективным общечеловеческим опытом. Это и создает познавательно преобразовательную значимость искусства. Без учета специфики психических процессов совершающихся на уровне бессознательного, проблема катарсиса не может быть решена.

Это и создает познавательно преобразовательную значимость искусства. Без учета специфики психических процессов совершающихся на уровне бессознательного, проблема катарсиса не может быть решена.

В статье Т. А. Флоренской содержится замечание о том, что метод Фрейда сосредоточен на осознании бессознательного и мало касается последующей работы с осознанными влечениями и что Фрейд не указывает, каковы методы сублимации.

Следует сказать, что при психоанализе психосинтез происходит спонтанно, без специальных методов и приемов, как завершение познавательных процессов. Осознание бессознательного ведет к перестройке психологических установок личности. Не существует также специальных методов сублимации, ибо сублимация является естественным результатом синтеза, без синтеза сублимация

В статье ставится вопрос: всегда ли возможно направить энергию инстинктов на другие цели, и почему это возможно? Принципиально не исключено, по мнению автора, что «Джинн, вырвавшийся из бутылки, может не захотеть нового пленения» и освобожденные инстинкты овладевают личностью: либо приведут ее к полной дезорганизации, либо перестроят сознание «сообразно своему характеру».

В качестве Джинна, вырвавшегося из бутылки, неосознаваемые влечения проявляют себя в психозах и неврозах, создавая дезорганизацию психики и импульсивное поведение. При психоанализе эти инстинктивные влечения постепенно опосредуются сознанием и осознание их продолжается до тех пор, пока они полностью не включатся в нормальную работу психики. Соответственно переключается и их психическая энергия, поэтому они не могут в процессе опосредования овладеть сознанием и «перестроить» его «сообразно своему характеру». Инстинктивные влечения направляются на сознательные цели, т. е. сублимируются, при правильной методике и технике анализа бессознательного, недостаточное овладение ею, кустарщина в лечении неврозов может давать нервные срывы, т. н. ятрогении.

Статья Э. А. Вачнадзе ставит на обсуждение очень интересный вопрос о сходстве и различии между сюрреализмом и патологическим художеством. Вопрос сам по себе не нов: им занимались и психиатры и искусствоведы, нова попытка подойти к нему с точки зрения психологии установки Д. Н. Узнадзе.

Н. Узнадзе.

Сюрреализм и художество психотиков объединяет символическое выражение, которое создается сгущением (агглютинация), алогичностью и другими процессами, характерными для закономерностей функционирования бессознательного. Творческая продукция обоих видов художества отличается интенсивностью непосредственного выражения бессознательного, говорит на его «языке», подчиняется его «особой логике». Различие между ними заключается в самой сущности продукции: художник-сюрреалист творит произведение искусства, психотик же создает нагромождение символических образов, выражающих его бредовое состояние и не имеющих художественной ценности.

В своем сопоставительном анализе Э. А. Вачнадзе исходит из учения Д. Н. Узнадзе о наличии в психике человека двух планов психической деятельности, плана импульсивного поведения и плана объективации; иерархическая связь между ними обусловливает адекватную структуру поведения, нарушение этой связи приводит к патологии. По мнению Э, А.

К статье Э.А. Вачнадзе мы хотели бы прибавить следующее. Чтобы ответить на вопрос о том, благодаря чему психика сюрреалистов при чрезмерной активности бессознательного сохраняет, в отличие от психотиков, способность к познавательным процессам, ее недостаточно сравнивать с психозами, но следует также сравнивать с т. н. неврозами перенесения — истерией и неврозом навязчивости. Патология неврозов перенесения заключается в том, что находящиеся в вытеснении, иногда давно забытые, переживания активизируются, но не объективируются и потому проявляют себя в сознании символически — в форме симптомов, симптомокомплексов, фобий, и конверсии, запретов и навязчивых действий, но при этом у субъекта сохраняется к ним критическое отношение и осознание реальности. Когда и при психоанализе эти бессознательные содержания осознаются, психическая норма восстанавливается.

В ряде статей предпринята попытка дать анализ бессознательного психического в структуре художественного произведения, т. е. ввести его в практику литературоведческого исследования.

В статье Р. Г. Каралашвили дан тонкий анализ произведений Г. Гессе. Автор совершенно правомерно увязывает творчество Г. Гессе с его жизненным опытом и духовным формированием его личности, ссылаясь при этом на высказывания самого писателя, имеющие важное значение для понимания не только его собственного творчества, но и творческого процесса как такового. Г. Гессе сравнивал функцию искусства с функцией исповеди, а само искусство считал длинным, многообразным, извилистым путем самовыражения личности художника. Психоанализ вошел в жизненный опыт Г. Гессе, и Р. Г. Каралашвили рассматривает его художественные произведения как документацию самопознания и самовыражения, а его творчество как непрерывный процесс осознания таинственных бездн собственного бессознательного.

Психоанализ вошел в жизненный опыт Г. Гессе, и Р. Г. Каралашвили рассматривает его художественные произведения как документацию самопознания и самовыражения, а его творчество как непрерывный процесс осознания таинственных бездн собственного бессознательного.

Очень интересно понимание самим Г. Гессе природы и функции художественного персонажа. В романе «Степной волк» он пишет, что никакое «я» не являет собой единства, но всякое «я» представляет собой множество: эта многоликость души выражается писателем в персонажах произведения, на которые следует смотреть не как на независимые существа, а как на части, стороны, разные аспекты души писателя. Соответственно интерпретирует творчество Г. Гессе и автор разбираемой статьи: «… персонажи в романах и повестях позднего Гессе являются не отдельными и независимыми личностями, не суверенными литературными образами, а знаками-символами, репрезентирующими те или иные стороны души автора».

Представленный в статье анализ творчества Г. Гессе свидетельствует о том, что некоторые положения аналитической психологии Юнга — при подходе к ней с позиций диалектического материализма — могут быть использованы при комплексном изучении художественного творчества.

Гессе свидетельствует о том, что некоторые положения аналитической психологии Юнга — при подходе к ней с позиций диалектического материализма — могут быть использованы при комплексном изучении художественного творчества.

В статье Д. И. Ковды рассматривается весьма важный и мало разработанный в научной литературе вопрос о роли эмоций в творческом процессе. Автор совершенно правомерно увязывает эмоции со сферой бессознательного, где они объединяют ряды представлений и регулируют их течение; скрытые мотивы и личностные интересы оказывают влияние на осознанные переживания и обусловливают целостную психическую реакцию субъекта, которая определяет и направляет воображение и фантазию. Автор объясняет природу творческой фантазии, опираясь на учение Д. Н. Узнадзе: неосознаваемые психологические установки создают избирательную направленность внимания на соответствующие ситуации и свойства объектов, определяя тем самым идею и сюжет произведения; потребность в реализации этих установок обусловливает самовыражение; творческая индивидуальность писателя вытекает из всей системы его личностных установок.

Подход к проблеме с позиций учения Д. Н. Узнадзе о психологической установке, несомненно, следует считать позитивным, т. к. он помогает дать объяснение целому ряду вопросов, связанных с проблемой творчества. Однако для понимания всей сложности творческих процессов требуется проникновение в глубинные слои психики, где функционируют особые «механизмы» бессознательного. Одно понятие установки не обеспечивает этой возможности, т. к. оно не исчерпывает всей сложной сферы бессознательного. Конкретный анализ художественных произведений, если он предпринимается только с позиций психологической установки, также оказывается малоэффективным и далеко не полным. Подойти к решению столь сложной проблемы дают возможность предложенная А, Е. Шерозия теория сознания и бессознательного психического и концепция «значимых переживаний» Ф. В. Бассина.

Мы в нашей работе «Бессознательное и художественная фантазия» попытались, основываясь на теории А. Е. Шерозия и концепции Ф. В. Бассина, а также введя в творческий процесс понятие о некоторых «механизмах» первичных психических процессов, разработанных Фрейдом, дать психологический анализ некоторых узловых моментов сюжета «Войны и мира» Л. Н. Толстого и показать участие бессознательного психического в замысле и становлении художественных образов романа.

Н. Толстого и показать участие бессознательного психического в замысле и становлении художественных образов романа.

В настоящей статье мы остановимся на вопросе о некоторых скрытых «механизмах» неосознаваемой психической деятельности, принимающих участие в творческом процессе.

Бессознательное психическое подчиняется своим собственным законам, не имеющим ничего общего с законами нашего сознательного Мышления. Эта закономерность распространяется на все виды психического поведения: и на сновидения, и на неврозы, и на бодрственное Поведение психически здорового человека, и на творческий процесс. Различие этих видов психической деятельности определяется не различными психологическими «механизмами», а тем, сохраняется ли между Процессами бессознательного и сознания соотношение, необходимое для осуществления актов объективации, т. е. познавательных процессов. В бодрственном поведения нормального человека сохраняется равновесие между деятельностью обеих сфер психики, что дает возможность осуществляться актам объективации и целенаправленному поведению. То же происходит и в акте творчества, но специфика творческого процесса заключается в интенсификации нормальной психической деятельности, что способствует активизации познавательных процессов. В акте художественного творчества опора на бессознательное, эмоциональную сферу, приводит к эмотивному, чувственному, «нерасчленяющему» познанию, характерному именно для художественной деятельности. В патологии нарушение равновесия между сознанием и бессознательным вызывается чрезмерной активизацией бессознательного, не опосредуемого сознанием, благодаря чему часть энергии тратится на «психологическую защиту» сознания от натиска импульсивных сил. Это происходит — в разной степени — при неврозах и психозах, но при неврозах объективации не поддается лишь определенная часть вытеснения и способность к познавательным процессам сохраняется, а при психозах она в основном парализована. В сновидениях активность сознания минимальна, поэтому объективация не совершается. Таким образом, психологические «механизмы» бессознательного одинаковы для всех видов психической деятельности, а тот или иной вид ее зависит, как нам представляется, от соотношения активности бессознательного и сознания в едином психическом процессе и от сохранности способности к познавательным процессам.

То же происходит и в акте творчества, но специфика творческого процесса заключается в интенсификации нормальной психической деятельности, что способствует активизации познавательных процессов. В акте художественного творчества опора на бессознательное, эмоциональную сферу, приводит к эмотивному, чувственному, «нерасчленяющему» познанию, характерному именно для художественной деятельности. В патологии нарушение равновесия между сознанием и бессознательным вызывается чрезмерной активизацией бессознательного, не опосредуемого сознанием, благодаря чему часть энергии тратится на «психологическую защиту» сознания от натиска импульсивных сил. Это происходит — в разной степени — при неврозах и психозах, но при неврозах объективации не поддается лишь определенная часть вытеснения и способность к познавательным процессам сохраняется, а при психозах она в основном парализована. В сновидениях активность сознания минимальна, поэтому объективация не совершается. Таким образом, психологические «механизмы» бессознательного одинаковы для всех видов психической деятельности, а тот или иной вид ее зависит, как нам представляется, от соотношения активности бессознательного и сознания в едином психическом процессе и от сохранности способности к познавательным процессам. Фрейд изучал бессознательное на сновидениях и т.н. неврозах перенесения (истерия, невроз навязчивости) и сумел раскрыть тайные механизмы его работы. Это дает нам возможность судить о первичных психических процессах и в акте творчества и ввести понятие о психологических «механизмах» бессознательного в творческий процесс и в структуру художественного образа.

Фрейд изучал бессознательное на сновидениях и т.н. неврозах перенесения (истерия, невроз навязчивости) и сумел раскрыть тайные механизмы его работы. Это дает нам возможность судить о первичных психических процессах и в акте творчества и ввести понятие о психологических «механизмах» бессознательного в творческий процесс и в структуру художественного образа.

В художественном творчестве реализуется сущностная потребность человека в самовыражении. Фрейд указывал, что в психологическом романе писатель раздробляет свое «я» на части и вследствие этого персонифицирует в нескольких героях свои душевные конфликты. В каждом художественном образе выражаются те или иные аспекты личности писателя, тенденции его сознания и его бессознательного и в то же время находит отражение объективная реальность. Одни персонажи могут выражать по преимуществу тенденции сознания писателя, другие — преимущественно тенденции его бессознательного; часто в разных ситуативных положениях в одном и том же образе выступают на передний гшан то осознаваемые, то неосознаваемые побуждения автора, но во всех случаях можно говорить лишь о преобладающем выражении тех или других, т. к. сознание и бессознательное неоспоримо участвуют в создании художественного образа в качестве необходимых соучастников единого творческого процесса, как и всякого другого нормального законченною психического акта, и могут быть выражены не иначе, как через личность.

к. сознание и бессознательное неоспоримо участвуют в создании художественного образа в качестве необходимых соучастников единого творческого процесса, как и всякого другого нормального законченною психического акта, и могут быть выражены не иначе, как через личность.

Самовыражение реализуется благодаря механизму проекции. Фрейд, который ввел это понятие в психологию, понимал под проекцией «перенесение внутреннего процесса вовне», заключающееся в том, что субъект отвергает чувства и побуждения, исходящие из влечения, переносит их из внутреннего восприятия во внешний мир и приписывает их другим.

Проекция, как указывает Фрейд, дает возможность познать психические акты, которые человек отказывается признать у самого себя, т. е. позволяет ввести их в общую душевную связь при помощи акта познания. Механизм проекции Фрейд приписывал как психопатологии, так и здоровой психике. Проекцией неосознаваемых желаний он считал истерические фобии, конверсии, симптомы невроза навязчивости, паранойю, сновидения.

Проекция в творческом процессе выступает как механизм «психологической защиты», которая считается советской психологической наукой эвристичным понятием и связывается с областью бессознательного. Идея «психологической защиты» разрабатывается в советской психологии в трудах Ф. В. Бассина с позиций теории установки Д. Н. Узнадзе и его школы.

Роль проекции в акте художественного творчества заключается в том, что благодаря этому психическому акту, определенные чувства и побуждения писателя, вытесняемые его сознанием, переносятся из внутреннего восприятия вовне и приписываются литературному персонажу. Таким образом, автор в созданных им героях снова находит свои внутренние душевные процессы, но переживает и объективирует их уже не как свои собственные, а как присущие «другому» — его персонажу. Именно это обстоятельство способствует самовыражению писателя в акте творчества. Проекция дает нам возможность заглянуть в самые затаенные глубины души писателя, а его творческая фантазия может рассказать нам о нем больше, чем самый усердный собиратель фактов и даже чем он сам, и позволяет судить о его психической конституции.

В структуре художественного образа главную роль играют механизмы идентификации и перенесения. Понятие идентификации Фрейд разрабатывал в связи со сновидениями и психопатологией. Он приписывал этот механизм и нормальному бодрственному мышлению. Мы рассмотрим этот механизм с точки зрения его роли в структуре художественного образа.

Фрейд считал идентификацию самым ранним проявлением эмоциональной привязанности субъекта к другому человеку, и первым амбивалентным в своем выражении способом, которым «я» выделяет какой-нибудь объект. Всякая эмоциональная привязанность к человеку реализуется только через идентификацию. Она способствует выражению наших чувств, как дружественных, так и враждебных, и участвует в формировании идеалов личности. Только благодаря этому механизму, по мнению Фрейда, возможно проникновение во внутренний мир другого человека, наше понимание чужого «я». От идентификации он вел путь к вчувствованию.

Механизм идентификации осуществляет отождествление субъекта и объекта, при котором соединяются в одно целое их отдельные свойства, качества, признаки; при этом идентификация является только частичной, в высшей степени ограниченной: она заимствует лишь одну черту или ограниченное число черт объектного лица. При объединении возникает новая единица, в которой каждое из идентифицируемых лиц может быть представлено всего-навсего какой-то особенностью, деталью, именем, внешностью, манерой или же ситуацией, характерной для него. Фрейд выделяет три типа идентификации, отличающиеся друг от друга мотивом выбора объекта: 1) идентификация с объектом, который принимается за идеал, — здесь идентификация стремится выразить то, чем субъект хочет быть, какими качествами он желает обладать; подобная идентификация носит дружественный характер; 2) идентификация с объектом из желания быть на его месте, находиться в его ситуации, здесь выражается тенденция соперничества и идентификация принимает враждебный характер; 3) идентификация с лицом, к которому субъект испытывает объектную привязанность.

При объединении возникает новая единица, в которой каждое из идентифицируемых лиц может быть представлено всего-навсего какой-то особенностью, деталью, именем, внешностью, манерой или же ситуацией, характерной для него. Фрейд выделяет три типа идентификации, отличающиеся друг от друга мотивом выбора объекта: 1) идентификация с объектом, который принимается за идеал, — здесь идентификация стремится выразить то, чем субъект хочет быть, какими качествами он желает обладать; подобная идентификация носит дружественный характер; 2) идентификация с объектом из желания быть на его месте, находиться в его ситуации, здесь выражается тенденция соперничества и идентификация принимает враждебный характер; 3) идентификация с лицом, к которому субъект испытывает объектную привязанность.

Мы вводим понятие идентификации в творческий процесс и считаем, что указанные выше три типа идентификации участвуют в сложении структуры художественного образа. Приведем несколько примеров работы этого механизма в структуре художественного образа. Объектом идентификации в качестве идеала выбран для образа Пьера Безухова друг писателя Д. Л. Дьяков, для образа Андрея Болконского — брат писателя С. Н. Толстой. По второму типу идентификации складывается, например, образ Анатоля Курагина (идентификация писателя с Анатолием Шостак на основе тенденции соперничества). Примером третьего типа идентификации (на основе объектной привязанности) может служить образ Наташи Ростовой (идентификация Л. Толстого с Таней Берс). Часто в одном и том же образе сходятся два типа идентификации, т. к. сама идентификация амбивалентна с самого начала. Например, идентификация Л. Н. Толстого с С. Н. Толстым в образе Андрея Болконского носит не только дружественный характер, но имеет своим мотивом также бессознательное желание писателя быть на месте брата в его любовной ситуации, т. е. носит и враждебный характер. В то же время один и тот же тип идентификации может дать несколько различных образов в одном произведении в зависимости от проецируемых тенденций автора: образы Пьера Безухова, Андрея Болконского, старого князя Болконского структурированы по первому из указанных типов идентификации, но выражают различные аспекты личности Толстого.

Объектом идентификации в качестве идеала выбран для образа Пьера Безухова друг писателя Д. Л. Дьяков, для образа Андрея Болконского — брат писателя С. Н. Толстой. По второму типу идентификации складывается, например, образ Анатоля Курагина (идентификация писателя с Анатолием Шостак на основе тенденции соперничества). Примером третьего типа идентификации (на основе объектной привязанности) может служить образ Наташи Ростовой (идентификация Л. Толстого с Таней Берс). Часто в одном и том же образе сходятся два типа идентификации, т. к. сама идентификация амбивалентна с самого начала. Например, идентификация Л. Н. Толстого с С. Н. Толстым в образе Андрея Болконского носит не только дружественный характер, но имеет своим мотивом также бессознательное желание писателя быть на месте брата в его любовной ситуации, т. е. носит и враждебный характер. В то же время один и тот же тип идентификации может дать несколько различных образов в одном произведении в зависимости от проецируемых тенденций автора: образы Пьера Безухова, Андрея Болконского, старого князя Болконского структурированы по первому из указанных типов идентификации, но выражают различные аспекты личности Толстого.

Как нетрудно убедиться из сопоставления литературных персонажей с т. н. «прототипами», идентификация переносит в художественный образ лишь ограниченное число черт или качеств объекта и некоторые из его жизненных ситуаций, в основном же образ «заполняется» сознательными и бессознательными тенденциями самого художника, за каждым художественным образом стоит одно из множественности «я» самого автора. Например, Сергей Николаевич Толстой выбран в качестве объекта идентификации для образа Андрея Болконского как идеал comme il faut, Д. А, Дьяков — для Пьера Безухова как высокий нравственный авторитет, но сами образы настолько не похожи на своих «прототипов», что на связь между ними обычно не указывают, несмотря на то, что эти лица принадлежали к ближайшему окружению Л. Н. Толстого. Однако об этой связи свидетельствуют жизненные ситуации, вошедшие в сюжет. Из жизни брата автор взял лишь историю его любовных отношений с Т.А. Берс, да и ту видоизменил, «придумав» измену Наташи и попытку ее побега с Анатолем; из жизни Д. А. Дьякова воспроизведено лишь его объяснение с Т. А. Берс в сцене разговора Пьера с Наташей после ее разрыва с князем Андреем, в остальном же судьба Андрея Болконского и Пьера Безухова — плод фантазии писателя, создавшей те ситуации, где его собственные желания и влечения нашли наиболее адекватное и желаемое выражение и реализацию.

А. Дьякова воспроизведено лишь его объяснение с Т. А. Берс в сцене разговора Пьера с Наташей после ее разрыва с князем Андреем, в остальном же судьба Андрея Болконского и Пьера Безухова — плод фантазии писателя, создавшей те ситуации, где его собственные желания и влечения нашли наиболее адекватное и желаемое выражение и реализацию.

В структуре художественного образа идентификация выступает в единстве с другим важнейшим механизмом первичных психических процессов — перенесением. Это понятие также введено Фрейдом. Согласно законам бессознательного, импульс может проявиться не там, где он возник, и перенестись в более поздние времена и отношения, — это явление Фрейд назвал перенесением. Перенесение вызывается склонностью бессознательных влечений в поисках путей удовлетворения направляться ассоциативным путем на все новые объекты. Благодаря перенесению происходит замещение одного представления другим вдоль ассоциационного ряда и слияние объектов перенесения, создающее в сновидениях и неврозах т. н. сгущение.

н. сгущение.

Перенесение можно непосредственно наблюдать при неврозах на перенесении невротика на врача. Невротик бессознательно идентифицирует его со всеми объектами своей аффективной направленности, в том числе и с вытесненными, врач становится как бы замещающим их объектом, на который невротик переносит свои значимые переживания и конфликты. Перенесение на врача дает возможность разгадать смысл бессознательных фантазий и понять истинные мотивы невротического поведения. Поэтому перенесение, подобно сновидению, можно было бы назвать «окном» в бессознательное. Перенесение на врача эффективно используется при психотерапии неврозов.

Роль перенесения в структуре художественного образа заключается в том, что оно создает агглютинацию, которая соответствует сгущению в сновидениях и неврозах. Агглютинация делает образ коллективным лицом, на который переносится психическая энергия составляющих его элементов. Наиболее эмоционально насыщены те образы, для образования которых потребовалась наибольшая работа агглютинации. Благодаря перенесению в фантазии находят способ проявить себя в качестве отпрысков бессознательного самые интимные влечения из глубинных слоев психики. Они скрываются в замаскированном виде под явным содержанием сюжета.

Благодаря перенесению в фантазии находят способ проявить себя в качестве отпрысков бессознательного самые интимные влечения из глубинных слоев психики. Они скрываются в замаскированном виде под явным содержанием сюжета.

Перенесение с точки зрения установки Д. Н. Узнадзе можно определить как действие фиксированных установок, стремящихся к реализации.

Идентификация и перенесение тесно связаны между собой и в акте творчества, как и в сновидениях и неврозах, друг без друга не функционируют. Они определяют структуру художественного образа. Таким образом, структура художественного образа складывается на уровне бессознательного.

Изложенное понимание психологических «механизмов» бессознательного в акте художественного творчества дает возможность проникнуть вглубь творческих процессов, установить связь литературного персонажа с личностью писателя, раскрыть структуру художественного образа, определить истинные побудительные мотивы творческой фантазии и художественных решений и ввести анализ бессознательного в практику литературоведческого исследования.

Мы полагаем, что очередная задача, стоящая перед литературоведением при комплексном подходе, — выработка методики анализа бессознательного в структуре художественного произведения, что обеспечит исследование творчества на уровне современной науки.

Выступления на Тбилисском симпозиуме по проблеме бессознательного (1979) и статьи, присланные после симпозиума для опубликования в IV томе монографии, свидетельствуют о том, что вопросы, обсуждавшиеся в разделе «Проявление бессознательного психического в структуре художественного творчества и восприятия», вызвали большой интерес и оживленную полемику. К сожалению, эти материалы по техническим причинам в IV томе не публикуются, поэтому мы позволим себе лишь бегло коснуться некоторых из вопросов, обсуждаемых в них.

Вопрос о целесообразности применения психоанализа при исследовании художественного творчества. Исследование бессознательного в структуре художественного произведения методом психоанализа, по мнению Р. Г. Каралапгоили, помогает раскрытию важных связей и аспектов, которые иначе остаются неясными и непонятными. Однако плодотворным психоаналитический подход к произведению искусства может быть лишь в том случае, если он не превращается в самоцель и способствует выявлению эстетической природы произведения и той имманентной ясности, которая в нем заключена.

Г. Каралапгоили, помогает раскрытию важных связей и аспектов, которые иначе остаются неясными и непонятными. Однако плодотворным психоаналитический подход к произведению искусства может быть лишь в том случае, если он не превращается в самоцель и способствует выявлению эстетической природы произведения и той имманентной ясности, которая в нем заключена.

Действительно, большинство работ, посвященных психоанализу литературного творчества, ограничивается поисками т. н. «комплексов» или сексуальной символики в структуре произведения, что преследует сугубо психоаналитические цели и практически бесполезно для литературоведческого исследования. В частности, у нас этим грешит книга о Гоголе И. Ермакова, известного издателя психоаналитической литературы в России в 20 гг. Сам Фрейд, неоднократно обращавшийся к творчеству писателей и художников (Шекспир, Гете, Достоевский, Леонардо да Винчи и др.), не ставил себе целью психологическое исследование того или иного произведения искусства, он лишь показывал отдельные проявления бессознательного в структуре сюжета, демонстрируя, как неосознаваемые мотивы и влечения могут направлять творческую фантазию художника. Даже его наиболее фундаментальная работа, посвященная литературному произведению, — «Бред и сны в «Градиве» Иенсена» является отнюдь не литературоведческим, но психиатрическим исследованием.

Даже его наиболее фундаментальная работа, посвященная литературному произведению, — «Бред и сны в «Градиве» Иенсена» является отнюдь не литературоведческим, но психиатрическим исследованием.

Анализ бессознательного в структуре художественного творчества имеет смысл и позитивное значение лишь тогда, когда он увязывается с личностью автора, включающей и его сознание и его бессознательное, ибо смысл произведения и значение его в системе эстетических ценностей эпохи определяется не бессознательным и не сознанием автора, а его личностью.

Вопрос о том, является ли искусство, говоря словами Л. С. Выготского, «средством для разряда нервной энергии».

Для художника творчество, — действительно, «средство для разрядов нервной энергии», ибо в акте творчества происходят познавательные процессы, осуществляемые в акте объективации, которые ведут к разрешению внутренних конфликтов и разрядке аффективной напряженности. Творчество служит удовлетворению сущностных потребностей человека (познавательной, потребности творчества, самовыражения и самореализации и др. ), что вызывает положительные эмоции. То же происходит и в акте восприятия художественного творчества. Для воспринимающего изображаемое действие служит как бы проекцией его собственных переживаний; идентифицируя себя с персонажами произведения, он психически проигрывает роли, которые имеет потребность реализовать в объективной действительности. Таким образом, переживаемое действие служит для воспринимающего ситуацией, где его потребность находит возможность своего удовлетворения.

), что вызывает положительные эмоции. То же происходит и в акте восприятия художественного творчества. Для воспринимающего изображаемое действие служит как бы проекцией его собственных переживаний; идентифицируя себя с персонажами произведения, он психически проигрывает роли, которые имеет потребность реализовать в объективной действительности. Таким образом, переживаемое действие служит для воспринимающего ситуацией, где его потребность находит возможность своего удовлетворения.

И, наконец, вопрос о том, ставит ли писатель свой талант под угрозу, подвергаясь психоанализу.

Опосредование бессознательного при помощи техники психоанализа никоим образом не ведет к понижению творческого потенциала писателя потому, что резервы его бессознательного, его эмоциональной сферы, не могут иссякнуть до тех пор, пока личность сохранна биологически и психически; наоборот, психоанализ — это путь к активизации потенциальных творческих возможностей личности.

Бессознательное природа, функции, методы исследовать, rn. 1V, Тбилиси, 1985, с 307-317

1V, Тбилиси, 1985, с 307-317

Магистерская программа «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Бессознательное психическое

Выявление и описание бессознательных процессов составляло важную часть исследовательской и терапевтической деятельности Фрейда. Однако он этим не ограничился и подверг бессознательное аналитическому расчленению. Раскрытие механизмов функционирования бессознательных процессов, выявление конкрет

ных форм проявления бессознательного психического в жизнедеятельности человека, поиск в самом бессознательном различных его составляющих — все это представляло значительный интерес для Фрейда. Причем он не просто интересовался описанием и раскрытием бессознательного как чего-то отрицательного, находящегося вне сознания, а стремился выявить именно позитивную составляющую бессознательного психического. Он обращал внимание на те свойства бессознательного, которые свидетельствовали о самобытности и специфичности данной сферы человеческой психики, качественно и содержательно отличающейся от сознания.

Исследование бессознательного осуществлялось Фрейдом не изолированно, не само по себе, а в контексте его соотношения с сознанием. Это был привычный путь, по которому шли те ученые, которые признавали существование бессознательного. Однако перед Фрейдом возникли вопросы, требующие ответа в свете осмысления бессознательного психического. Для Фрейда быть сознательным — значит иметь непосредственное и надежное восприятие. Но что можно сказать о восприятии в сфере бессознательного? И здесь основатель психоанализа сравнил восприятие сознания бессознательных процессов с восприятием органами чувств внешнего мира.

Динамика психических процессов

В ходе раскрытия динамики психических процессов, не являющихся сознательными, обнаружилось то, что Фрейд назвал скрытым, латентным бессознательным.

Это бессознательное обладало характерными признаками, свидетельствующими о его специфике. Основным признаком данного вида бессознательного было то, что представление, будучи сознательным в какой-то момент, переставало быть таковым в следующее мгновение, но могло вновь стать сознательным при наличии определенных условий, способствующих переходу бессознательного в сознание.

Кроме того, динамика развертывания психических процессов, оказалось, позволяла говорить о наличии в психике человека какой-то противодействующей силы, препятствующей проникновению бессознательных представлений в сознание. Состояние, в котором данные представления находились до их осознания, Фрейд назвал вытеснением, а силу, способствующую вытеснению этих представлений, — сопротивлением. Осмысление того и другого привело его к выводу, что устранение сопротивления, в принципе, возможно, но оно осуществимо лишь на основе специальных процедур, с помощью которых соответствующие бессознательные представления могут быть доведены до сознания человека.

Все это способствовало тому, что в понимании Фрейда бессознательное предстало в качестве двух самостоятельных и не сводящихся друг к другу психических процессов. Первый вид скрытого, латентного бессознательного — это то, что Фрейд назвал предсознательным, второй — вытесненным бессознательным.

Многозначность бессознательного

Классический психоанализ Фрейда основывался главным образом на раскрытии характеристик и природы одного вида бессознательного, а именно вытесненного бессознательного. Собственно говоря, практика психоанализа ориентирована на выявление сопротивления пациента и того вытесненного бессознательного, которое являлось результатом вытеснения из его сознания и памяти бессознательных влечений и желаний. Между тем в теории, в психоаналитическом учении «вытесненное» являлось только частью бессознательного психического и полностью не покрывало его.

Собственно говоря, практика психоанализа ориентирована на выявление сопротивления пациента и того вытесненного бессознательного, которое являлось результатом вытеснения из его сознания и памяти бессознательных влечений и желаний. Между тем в теории, в психоаналитическом учении «вытесненное» являлось только частью бессознательного психического и полностью не покрывало его.

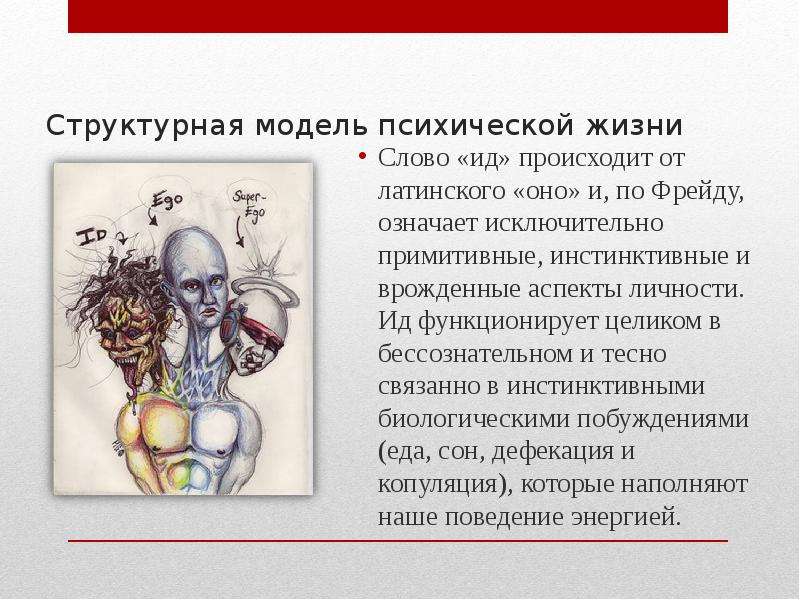

При раскрытии динамики психических процессов, были выделены сознание, предсознательное и вытесненное бессознательное. Однако, структурный подход к человеческой психике внес существенное дополнение в ее понимание, когда в самом Я обнаружилось бессознательное, не совпадающее с вытесненным бессознательным. Фрейд назвал его «третьим» бессознательным, которое в структурной модели обозначалось термином «СверхЯ». Признание Фрейдом «третьего» бессознательного позволило по-иному, чем раньше, исследовать сложные взаимодействия между сознательными и бессознательными процессами, протекающими в глубинах человеческой психики. Оно способствовало лучшему пониманию природы внутриличностных конфликтов и причин возникновения неврозов. Вместе с тем выделение «третьего» бессознательного усугубило общее понимание бессознательного психического, которое стало не просто двусмысленным, а действительно многозначным. Фрейд это по нимал. Не случайно, говоря о введении «третьего» бессознательного, он писало той многозначности понятия бессознательного, которую приходится признать в психоанализе.

Оно способствовало лучшему пониманию природы внутриличностных конфликтов и причин возникновения неврозов. Вместе с тем выделение «третьего» бессознательного усугубило общее понимание бессознательного психического, которое стало не просто двусмысленным, а действительно многозначным. Фрейд это по нимал. Не случайно, говоря о введении «третьего» бессознательного, он писало той многозначности понятия бессознательного, которую приходится признать в психоанализе.

К списку статей по Коучингу и бизнес-консультированию

К списку статей по Клинической парадигме менеджмента

К списку статей по Истории и теории психоанализа

К списку статей А. В. Россохина в журнале «Psychologies»

Магистерская программа «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Внутрипсихические конфликты

Проводя различие между вытесненным и вытесняющим, Фрейд внес уточнения в понимание бессознательного психического и природы внутрипсихических конфликтов. Психоаналитическое представление о Сверх-Я позволило поновому взглянуть на те внутриконфликтные ситуации, которые часто возникают вокруг Я.

Психоаналитическое представление о Сверх-Я позволило поновому взглянуть на те внутриконфликтные ситуации, которые часто возникают вокруг Я.

Дело в том, что предпринятое Фрейдом структурирование психики показало существенные слабости человеческого Я, сталкивающегося не только с наследственными бессознательными влечениями индивида, но и с приобретенными им в ходе развития бессознательными силами.Черпая свое Сверх-Я из Оно, Я оказывается как бы под сильным нажимом со стороны наследственного бессознательного (Оно) и приобретенного бессознательного (Сверх-Я). Сверх-Я глубоко погружено в Оно и в значительной степени отделено от сознания, чем Я. Более того Сверх-Я стремится приобрести независимость от сознательного Я.

В результате подобного стремления Сверх-Я начинает проявлять себя как некая критика по отношению к Я, что в результате оборачивается для Я ощущением собственной виновности.

Инфантильное Я вынуждено слушаться своих родителей и подчиняться им. Я взрослого человека, подчиняется категорическому императиву, воплощением которого является Сверх-Я. И в том и в другом случае Я оказывается в подчиненном положении. Разница состоит лишь в том, что в случае инфантильного Я давление оказывается со стороны, извне, в то время как Я взрослого человека испытывает давление со стороны своей собственной психики, изнутри.

И в том и в другом случае Я оказывается в подчиненном положении. Разница состоит лишь в том, что в случае инфантильного Я давление оказывается со стороны, извне, в то время как Я взрослого человека испытывает давление со стороны своей собственной психики, изнутри.

Сверх-Я может оказывать столь сильное давление на Я, что оно становится как бы без вины виноватым. Если родители только взывают к совести ребенка и прибегают в качестве воспитания к мерам наказания, то Сверх-Я взрослого человека, или его совесть, само наказывает Я, заставляя его мучиться и страдать. Наказание извне заменяется наказанием изнутри. Муки совести приносят человеку такие страдания, попытка бегства от которых завершается уходом в болезнь. Так, в понимании Фрейда, Сверх-Я вносит свою, не менее значительную лепту, чем Оно, в дело возникновения невротических заболеваний.

Если СверхЯ пользуется самостоятельностью и приобретает свою независимость от Я, то оно может стать таким строгим, жестким и тираническим, что способно вызвать у человека состояние меланхолии.

Под воздействием сверхстрогого Сверх-Я, унижающего достоинство человека и упрекающего его за прошлые деяния и даже за недостойные мысли, Я взваливает на себя бессознательную вину и становится крайне беспомощным. Находясь под воздействием сверхстрогого отношения к самому себе, человек может впасть в приступ меланхолии, при котором Сверх-Я будет внутренне терзать его. Это не означает, что приступ меланхолии — постоянный и неизбежный спутник тех больных, у которых Сверх-Я олицетворяет наиболее строгие моральные требования к их собственному поведению.

Говоря о формировании Сверх-Я, Фрейд подчеркивал, что строгость этой инстанции обусловлена строгостью родителей, придерживающихся жестких методов воспитания ребенка. Создается впечатление, что Сверх-Я односторонне воспринимает те функции родителей, которые связаны с запретами и наказаниями. Можно также предположить, что методы воспитания ребенка, включающие в себя ласку и заботу, а не наказание и принуждение, будут способствовать образованию не жесткого, а скорее мягкого Сверх-Я. Подчас именно так и бывает. Однако здесь нет какой-либо прямой зависимости.

Подчас именно так и бывает. Однако здесь нет какой-либо прямой зависимости.

В реальной жизни часто оказывается, что даже при использовании мягких методов воспитания, когда угрозы и наказания со стороны родителей сведены до минимума, может сформироваться не менее жесткое и тираническое Сверх-Я, как это случается при твердом воспитании, основанном на методах насильственного принуждения к послушанию.

Воспитывая ребенка, родители руководствуются, как правило, не своим Я, олицетворяющим разум и рассудок, а предписаниями собственного СверхЯ, основанными на идентификации со своими родителями. Несмотря на возникающие в процессе воспитания расхождения между Я и Сверх-Я, сознательными и бессознательными интенциями, в большинстве случаев по отношению к детям родители воспроизводят все то, что некогда испытывали сами, когда их собственные родители налагали на них различного рода ограничения.

СверхЯ ребенка формируется не столько на основе примера своих родителей, сколько по образу и подобию родительского Сверх-Я. Как замечал Фрейд, Сверх-Я ребенка наполняется тем же содержанием, становится носителем традиции, всех тех сохранившихся во времени ценностей, которые продолжают существовать на этом пути через поколения. Нередко в семьях складываются такие ситуации, когда родители, не имевшие возможность проявить себя в какой-либо сфере деятельности, предпринимают всяческие попытки к тому, чтобы их дети пошли по пути, о котором они сами мечтали. Они прибегают к строгим методам воспитания, заставляя своих детей делать то, к чему те не предрасположены или не испытывают ни малейшего желания. В результате подобного воспитания у детей формируется такое Сверх-Я, функциональная деятельность которого сказывается, в свою очередь, на их собственных детях.

Как замечал Фрейд, Сверх-Я ребенка наполняется тем же содержанием, становится носителем традиции, всех тех сохранившихся во времени ценностей, которые продолжают существовать на этом пути через поколения. Нередко в семьях складываются такие ситуации, когда родители, не имевшие возможность проявить себя в какой-либо сфере деятельности, предпринимают всяческие попытки к тому, чтобы их дети пошли по пути, о котором они сами мечтали. Они прибегают к строгим методам воспитания, заставляя своих детей делать то, к чему те не предрасположены или не испытывают ни малейшего желания. В результате подобного воспитания у детей формируется такое Сверх-Я, функциональная деятельность которого сказывается, в свою очередь, на их собственных детях.

Для Фрейда Сверх-Я выступает в качестве совести, которая может оказывать тираническое воздействие на человека, вызывая у него постоянное чувство виновности. Это — одна из функций Сверх-Я, изучение которой способствует пониманию внутриличностных конфликтов.

Другая, не менее важная функция Сверх-Я заключается в том, что оно является носителем идеала. В этом смысле Сверх-Я представляет собой тот идеал (Яидеал), с которым Я соизмеряет себя. Если совесть олицетворяет собой родительские заповеди и запреты, то Я-идеал включает в себя приписываемые ребенком совершенные качества родителей, связанные с его восхищением ими и подражанием им. Стало быть, в Сверх-Я находит свое отражение та амбивалентность, которая ранее наблюдалась у ребенка по отношению к своим родителям. Не случайно возникновение СверхЯ продиктовано, с точки зрения Фрейда, важными биологическими и психологическими факторами: длительной зависимостью ребенка от родителей и эдиповым комплексом.

В итоге Сверх-Я оказывается, с одной стороны, носителем моральных ограничений, а с другой — поборником стремления к совершенствованию. Таковы две основные функции, которые выполняет Сверх-Я в структуре личности.

В понимании Фрейда, помимо совести и идеала, Сверх-Я наделено функцией самонаблюдения. Человек как бы постоянно находится под бдительным оком особой внутренней инстанции, от которой невозможно спрятаться.

Человек как бы постоянно находится под бдительным оком особой внутренней инстанции, от которой невозможно спрятаться.

«Несчастное» Я

Осмысление клинического материала, анализ сновидений и переосмысление содержащихся в философских и психологических трудах представлений о бессознательном привели Фрейда к необходимости проведения различий между предсознательным и бессознательным. Но он не ограничился только этим и попытался более обстоятельно разобраться в природе выделенных им видов бессознательного. Ориентация на углубленное исследование способствовала появлению и развитию новых идей, которые стали составной частью психоанализа.

Согласно Фрейду, Сверх-Я и сознательное не совпадают между собой. Как и Я, Сверх-Я может функционировать на бессознательном уровне. На предшествующих стадиях становления и развития психоанализа считалось, что именно Я осуществляет вытеснение бессознательных влечений человека. Однако по мере того, как идея структуризации психики получала свою поддержку, а представления о Сверх-Я переставали выглядеть чем-то из ряда вон выходящим, Фрейд несколько по-иному подошел к пониманию механизма вытеснения. Во всяком случае, он выдвинул предположение, что в процессе вытеснения значительную роль играет именно Сверх-Я. По мысли Фрейда, вытеснение производится самим Сверх-Я или Я, действующим по заданию Сверх-Я. Благодаря акту вытеснения Я защищается от настойчивых и неотступных влечений, содержащихся в Оно. Акт вытеснения осуществляется Я обычно по поручению его СверхЯ, той инстанции, которая выделилась в самом Я. В случае истерии Я защищается тем же самым способом и от мучительных переживаний, возникших вследствие критики его со стороны Сверх-Я, то есть использует вытеснение в качестве приемлемого для себя оружия защиты. Таким образом, в психоаналитической модели личности оказывается, что Я действительно вынуждено обороняться с двух сторон. С одной стороны, Я пытается отразить нападение от непрестанных требований бессознательного Оно. С другой стороны, ему приходится защищаться от укоров совести бессознательного Сверх-Я. По мнению Фрейда, беззащитному с обеих сторон Я удается справиться только с самыми грубыми действиями Оно и Сверх-Я, результатом чего является бесконечное терзание самого себя и дальнейшее систематическое терзание объекта, где таковой доступен.

Во всяком случае, он выдвинул предположение, что в процессе вытеснения значительную роль играет именно Сверх-Я. По мысли Фрейда, вытеснение производится самим Сверх-Я или Я, действующим по заданию Сверх-Я. Благодаря акту вытеснения Я защищается от настойчивых и неотступных влечений, содержащихся в Оно. Акт вытеснения осуществляется Я обычно по поручению его СверхЯ, той инстанции, которая выделилась в самом Я. В случае истерии Я защищается тем же самым способом и от мучительных переживаний, возникших вследствие критики его со стороны Сверх-Я, то есть использует вытеснение в качестве приемлемого для себя оружия защиты. Таким образом, в психоаналитической модели личности оказывается, что Я действительно вынуждено обороняться с двух сторон. С одной стороны, Я пытается отразить нападение от непрестанных требований бессознательного Оно. С другой стороны, ему приходится защищаться от укоров совести бессознательного Сверх-Я. По мнению Фрейда, беззащитному с обеих сторон Я удается справиться только с самыми грубыми действиями Оно и Сверх-Я, результатом чего является бесконечное терзание самого себя и дальнейшее систематическое терзание объекта, где таковой доступен.

Там, где было Оно, должно стать Я.

Деление психики на сознательное и бессознательное стало основной предпосылкой психоанализа. Фрейд выдвинул важное теоретическое положение о том, что сознательное не является сущностью психического. Фрейд подчеркивал, что у данных сознания имеются различного рода пробелы, не позволяющие компетентно судить о процессах, которые происходят в глубинах психики. И у здоровых людей, и у больных часто наблюдаются такие психические акты, объяснение которых требует допущения существования психических процессов, не вписывающихся в поле зрения сознания. Поэтому Фрейд считал, что имеет смысл допустить наличие бессознательного и с позиций науки работать с ним, что бы тем самым восполнить пробелы, неизбежно существующие при отождествлении психического с сознательным. Ведь подобное отождествление является, по существу, условным, недоказанным и представляется не более правомерным, чем гипотеза о бессознательном. Между тем жизненный опыт, да и здравый смысл указывают на то, что отождествление психики с сознанием оказывается совершенно нецелесообразным. Более разумно исходить из допущения бессознательного как некой реальности, с которой необходимо считаться, коль скоро речь идет о понимании природы человеческой психики.

Более разумно исходить из допущения бессознательного как некой реальности, с которой необходимо считаться, коль скоро речь идет о понимании природы человеческой психики.

Целесообразнее, стало быть, не ограничиваться упованием на сознание и иметь в виду, что оно не покрывает собой далеко всю психику. Тем самым Фрейд не только пересмотрел ранее существовавшее привычное представление о тождестве сознания и психики, но и, по сути дела, отказался от него в пользу признания в психике человека бессознательных процессов. Более того, он не просто обратил внимание на необходимость учета бессознательного как такового, а выдвинул гипотезу о правомерности рассмотрения того, что он назвал бессознательным психическим. В этом состояло одно из достоинств психоаналитического понимания бессознательного.

Нельзя сказать, что именно Фрейд ввел понятие бессознательного психического. До него Гартман провел различия между физически, гносеологически, метафизически и психически бессознательным. Однако если немецкий философ ограничился подобным разделением, высказав весьма невнятные соображения о психически бессознательном и сконцентрировав свои усилия на осмыслении гносеологических и метафизических его аспектов, то основатель психоанализа поставил бессознательное психическое в центр своих раздумий и исследований.

Для Фрейда бессознательное психическое выступало в качестве приемлемой гипотезы, благодаря которой открывалась перспектива изучения психической жизни человека во всей ее полноте, противоречивости и драматичности.

Идеи о бессознательном психическом были выдвинуты Фрейдом в первой его фундаментальной работе «Толкование сновидений». Именно в ней он подчеркнул, что внимательное наблюдение над душевной жизнью невротиков и анализ сновидений дают неопровержимые доказательства наличия таких психических процессов, которые совершаются без участия сознания.

В отличие от тех, кто усматривал в бессознательном лишь теоретическую конструкцию, способствующую установлению логических связей между сознательными процессами и глубинными структурами психики, Фрейд рассматривал бессознательное как нечто реально психическое, характеризующееся своими особенностями и имеющее вполне конкретные содержательные импликации. Исходя из этого в рамках психоанализа предпринималась попытка осмысления бессознательного посредством выявления его содержательных характеристик и раскрытия специфики протекания бессознательных процессов.

Фрейд исходил из того, что всякий душевный процесс существует сначала в бессознательном и только затем может оказаться в сфере сознания. Причем переход в сознание — это отнюдь не обязательный процесс, поскольку, с точки зрения Фрейда, далеко не все психические акты непременно становятся сознательными. Некоторые, а быть может, и многие из них так и остаются в бессознательном, не находят возможных путей доступа к сознанию.

Психоанализ нацелен на раскрытие динамики развертывания бессознательных процессов в психике человека.

Отличие психоаналитического понимания бессознательного от тех трактовок его, содержавшихся в предшествующей философии и психологии, состояло в том, что Фрейд не ограничился рассмотрением соотношений между сознанием и бессознательным, а обратился к анализу бессознательного психического для выявления его возможных составляющих. При этом он открыл то новое, что не являлось объектом изучения в предшествующей психологии. Оно состояло в том, что бессознательное стало рассматриваться с точки зрения наличия в нем несводящихся друг к другу составных частей, а главное — под углом зрения функционирования различных систем, в своей совокупности составляющих бессознательное психическое. Как писал Фрейд в «Толковании сновидений», бессознательное обнаруживается в качестве функции двух раздельных систем. В понимании Фрейда, бессознательное характеризуется некой двойственностью, выявляемой не столько при описании бессознательных процессов как таковых, сколько при раскрытии динамики их функционирования в человеческой психике. Для основателя психоанализа признание наличия двух систем в бессознательном стало отправной точкой его дальнейшей исследовательской и терапевтической деятельности.

Как писал Фрейд в «Толковании сновидений», бессознательное обнаруживается в качестве функции двух раздельных систем. В понимании Фрейда, бессознательное характеризуется некой двойственностью, выявляемой не столько при описании бессознательных процессов как таковых, сколько при раскрытии динамики их функционирования в человеческой психике. Для основателя психоанализа признание наличия двух систем в бессознательном стало отправной точкой его дальнейшей исследовательской и терапевтической деятельности.

Нанесенный психоанализом психологический удар по нарциссическому Я заставил многих теоретиков и практиков по-новому взглянуть на человека, который традиционно считался символом и оплотом сознательной деятельности. Фрейд же в своей исследовательской и терапевтической работе стремился показать, каким образом и почему самомнение человека о всесилии и всемогуществе своего Я представляется не чем иным, как иллюзией, навеянной желанием быть или казаться таким, каким он не является на самом деле. При этом основатель психоанализа значительное внимание уделил раскрытию именно слабых сторон Я, чтобы тем самым развеять существующие иллюзии о его всемогуществе. Это вовсе не означало, что подчеркивание в исследовательском плане слабого Я оборачивалось в практике психоанализа низведением человека до несчастного существа, обреченного на вечные страдания и муки вследствие своего бессилия перед бессознательными влечениями, силами и процессами. Напротив, терапевтические усилияпсихоанализа преследовали важную цель, направленную на укрепление слабого Я.

При этом основатель психоанализа значительное внимание уделил раскрытию именно слабых сторон Я, чтобы тем самым развеять существующие иллюзии о его всемогуществе. Это вовсе не означало, что подчеркивание в исследовательском плане слабого Я оборачивалось в практике психоанализа низведением человека до несчастного существа, обреченного на вечные страдания и муки вследствие своего бессилия перед бессознательными влечениями, силами и процессами. Напротив, терапевтические усилияпсихоанализа преследовали важную цель, направленную на укрепление слабого Я.

В рамках психоанализа реализация данной цели означала такую перестройку организации Я, благодаря которой его функционирование могло быть более независимым от Сверх-Я и способствующим освоению территории Оно, ранее неизвестной человеку и остающейся бессознательной на протяжении его предшествующей жизни. Фрейд исходил из того, что поскольку Я пациента ослаблено внутренним конфликтом, то аналитик должен придти к нему на помощь. Используя соответствующую технику, основанную на психоаналитической работе с сопротивлениями и переносом, аналитик стремится оторвать пациента от его опасных иллюзий и укрепить его ослабленное Я. Если аналитику и пациенту удастся объединиться против инстинктивных требований Оно и чрезмерных требований Сверх-Я, то в процессе психоаналитического лечения происходит преобразование бессознательного, подавленного в предсознательный материал, осознание бесплодности предшествующих патологических защит и восстановление порядка в Я. Окончательный исход лечения будет зависеть от количественных отношений, то есть от доли энергии, которую может мобилизовать аналитик у пациента в пользу аналитической терапии по сравнению с количеством энергии сил, работающих против исцеления как такового.

Если аналитику и пациенту удастся объединиться против инстинктивных требований Оно и чрезмерных требований Сверх-Я, то в процессе психоаналитического лечения происходит преобразование бессознательного, подавленного в предсознательный материал, осознание бесплодности предшествующих патологических защит и восстановление порядка в Я. Окончательный исход лечения будет зависеть от количественных отношений, то есть от доли энергии, которую может мобилизовать аналитик у пациента в пользу аналитической терапии по сравнению с количеством энергии сил, работающих против исцеления как такового.

Вместе с тем структуризация психики и рассмотрение Я через призму опасностей, подстерегающих его со стороны внешнего мира, Оно и Сверх-Я, поставили Фрейда перед необходимостью осмысления того психического состояния, в котором может пребывать беззащитное Я. Как показал основатель психоанализа, подвергнутое опасностям с трех сторон и неспособное всегда и во всем давать достойный отпор, несчастное Я может стать сосредоточением страха. Дело в том, что отступление перед какой-либо опасностью чаще всего сопровождается у человека появлением страха. Беззащитное Я сталкивается с опасностями, исходящими с трех сторон, то есть возможность возникновения страха у него троекратно увеличивается. Если Я не может справиться с грозящими ему опасностями и, соответственно, признает свою слабость, то в этом случае как раз и возникает страх. Точнее говоря, Я может испытывать три рода страха, которые, по мнению Фрейда, сводятся к реальному страху перед внешним миром, страху совести перед Сверх-Я и невротическому страху перед силой страстей Оно.

Дело в том, что отступление перед какой-либо опасностью чаще всего сопровождается у человека появлением страха. Беззащитное Я сталкивается с опасностями, исходящими с трех сторон, то есть возможность возникновения страха у него троекратно увеличивается. Если Я не может справиться с грозящими ему опасностями и, соответственно, признает свою слабость, то в этом случае как раз и возникает страх. Точнее говоря, Я может испытывать три рода страха, которые, по мнению Фрейда, сводятся к реальному страху перед внешним миром, страху совести перед Сверх-Я и невротическому страху перед силой страстей Оно.

К списку статей по Коучингу и бизнес-консультированию

К списку статей по Клинической парадигме менеджмента

К списку статей по Истории и теории психоанализа

К списку статей А. В. Россохина в журнале «Psychologies»

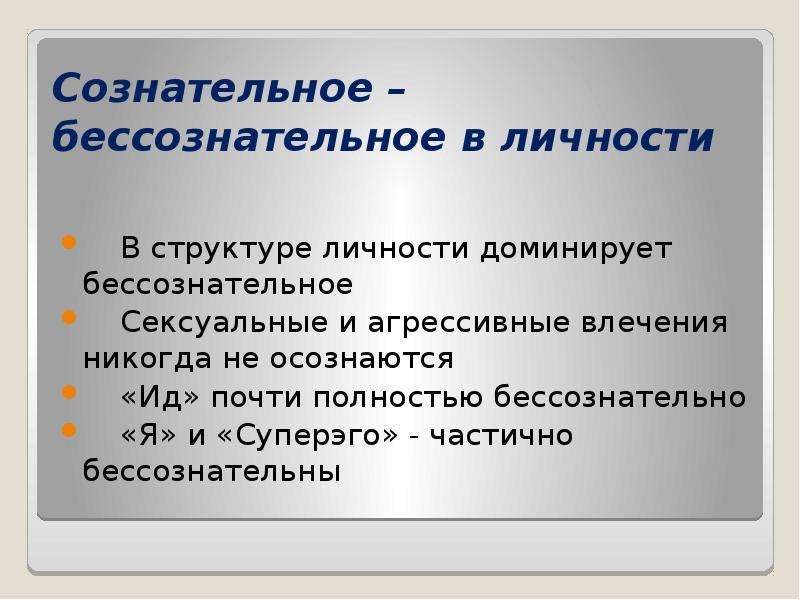

Сознательное и бессознательное в психики человека

ГЛАВА

2. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

ПРОЯВЛЕНИЕ В ПСИХИКЕ

И ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА.

2.1.

Становление проблемы

Наряду

с сознательными формами

Общая

идея о бессознательном встречается

еще в древнеиндийском учении

Потанджали, в котором это понятие трактовали

как высший уровень познания, как институт

и даже как движущая сила вселенной. Проблема

бессознательного нашла отражение в учении

Платона о познании как воспоминании,

тесно связанным с идеей и наличии в душе

скрытых, неосознанных знаний, о которых

сам субъект может даже совсем ничего

и не подозревать. Так же проблемой бессознательного занимались

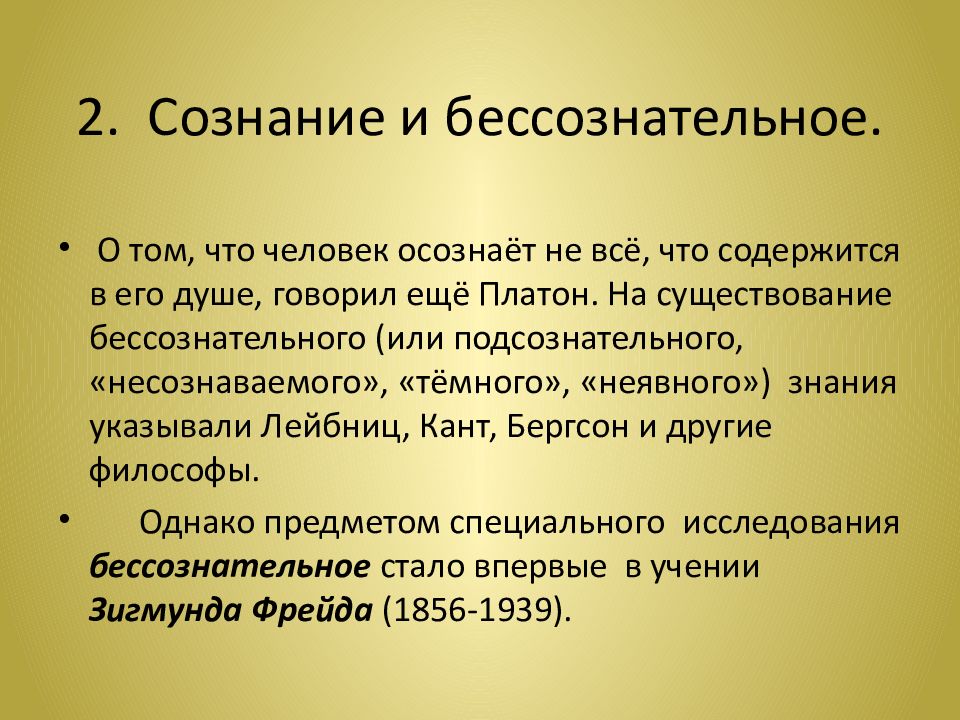

и другие философы (Декарт, Спиноза, Лейбниц,

Кант, Шопенгауэр, Ницше и др. ).

).

Такие психологи, как Фехнер, Вундт и другие положили начало психологическому исследованию проблемы бессознательного.

Вундт считал, что восприятие и сознание базируются на осознаваемых логических процессах. Он пытался установить связь законов логического развития мысли с бессознательными явлениями, утверждал существование не только осознаваемого, но и неосознанного «Мы».

Существенным толчком в исследовании бессознательного явились опыты в области психиатрии, прежде всего французских психиатров Шарко и Жане, которые в лечебных целях стали применять гипнотические методы воздействия на сферу сознательного.

Сеченов

прямо выступил против концепций, отожествлявших

психическое и сознательное. Павлов

связывал явление бессознательного с

исследованием тех участков мозга, которые

обладают минимальной возбудимостью.

2. 2.

Определение и типы проявлений бессознательного

в психике человека.

2.

Определение и типы проявлений бессознательного

в психике человека.

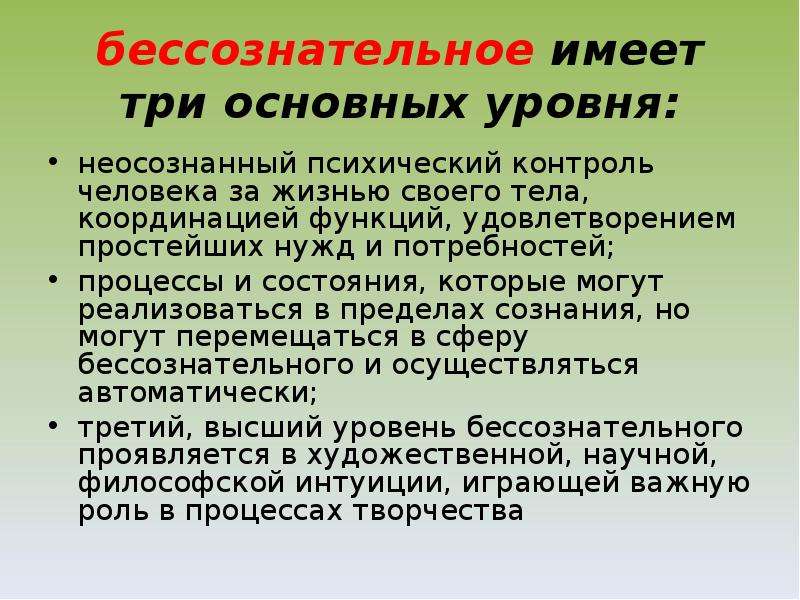

Особенно активно бессознательное стало изучаться в начале XX в. Этой проблемой занимались различные ученые, но уже результаты первых исследований показали, что проблема бессознательного настолько обширна, что вся осознаваемая человеком информация — это лишь маленькая часть огромного целого.

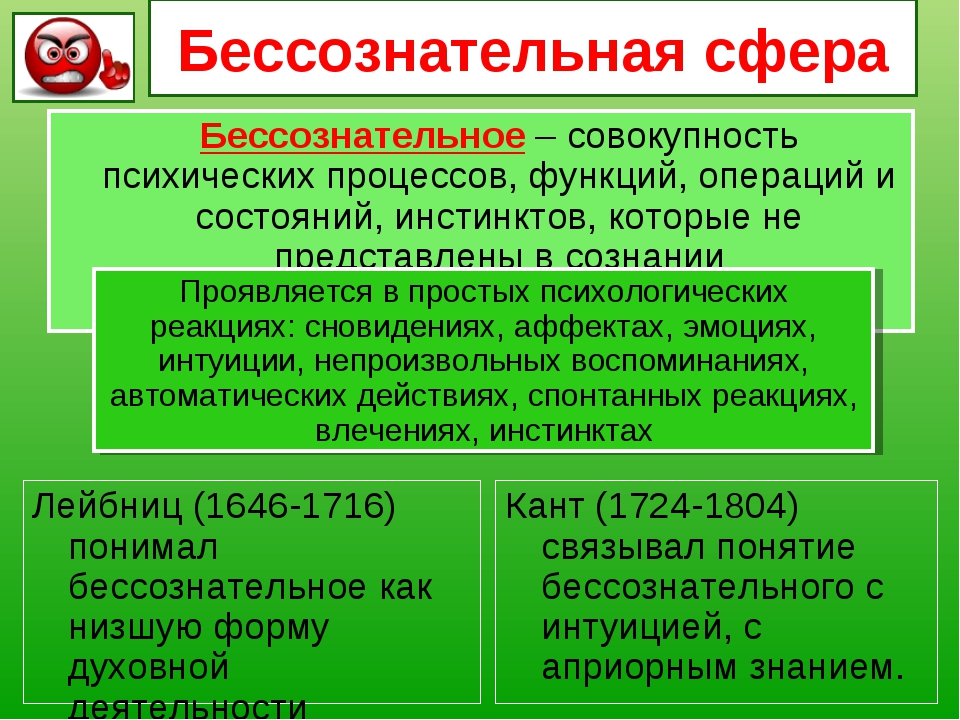

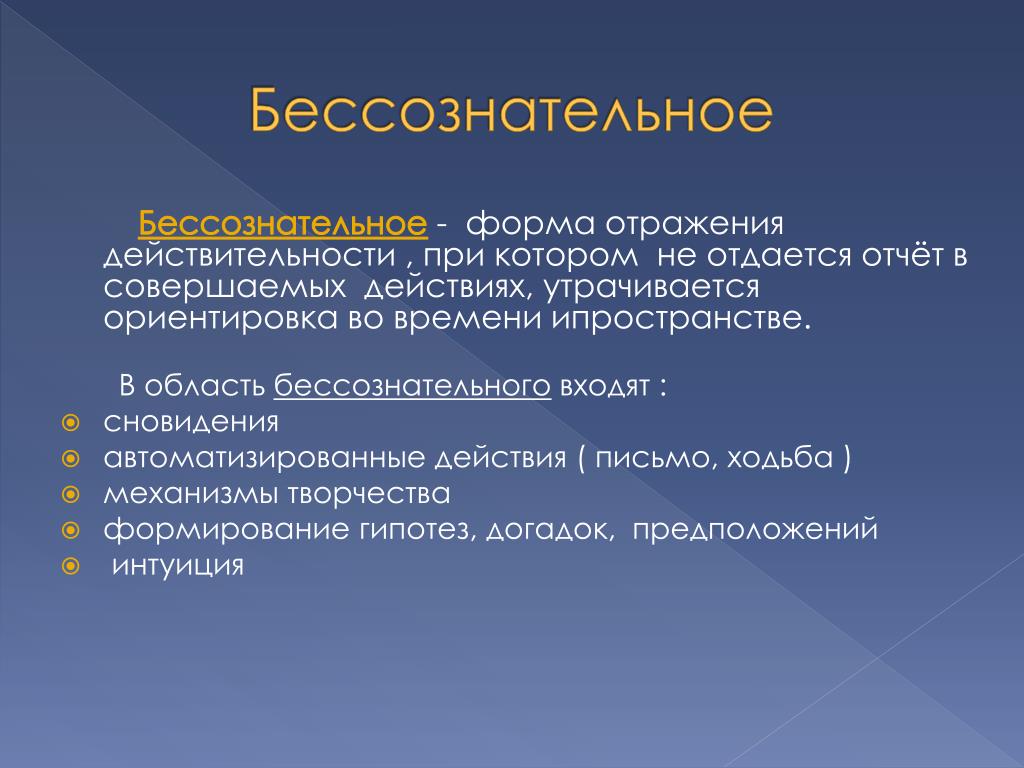

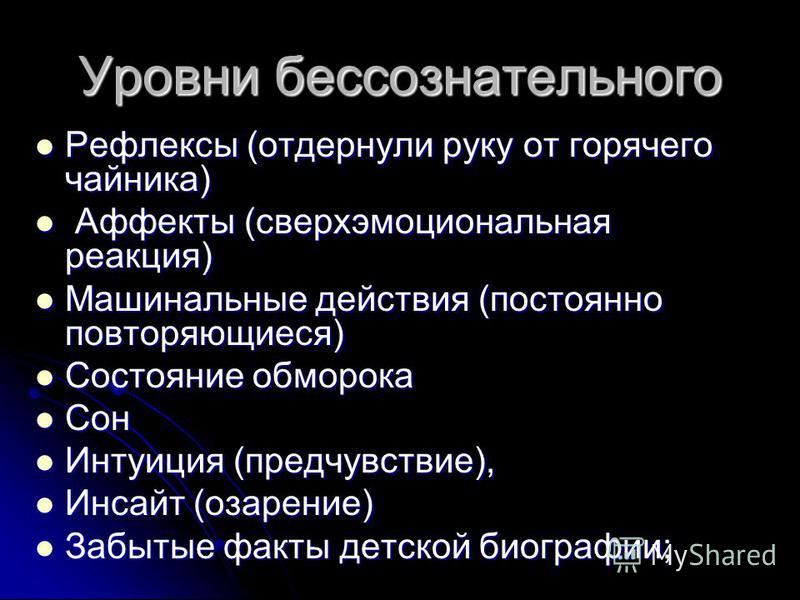

Совокупность психических явлений, состояний и действий, не представленных в сознании человека, лежащих вне сферы его разума, безотчетных и не поддающихся, по крайней мере, в данный момент, контролю, охватывается понятием бессознательного. Оно может выступать:

- как установка, инстинкт, влечение;

- как ощущение, восприятие, представление и мышление;

- как интуиция;

- как гипнотическое состояние или сновидение, состояние аффекта или невменяемости.

К

бессознательным явлениям относят

и подражание, и творческое вдохновение,

сопровождающееся внезапным «озарением»

новой идеей, рождающихся как бы от какого-то

толчка изнутри, случаи мгновенного решения

задач, долго не поддававшихся сознательным

усилиям, непроизвольные воспоминания

о том, что казалось прочно забытым.

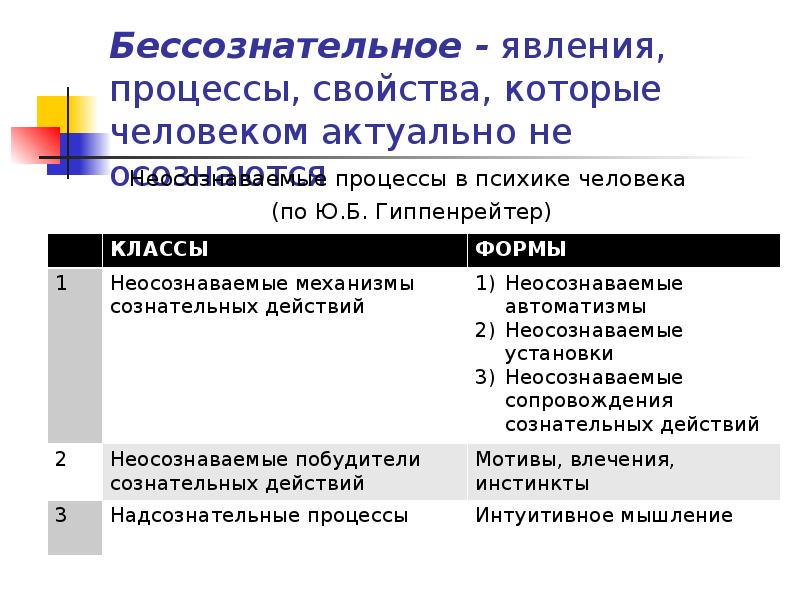

2.3. Классификация бессознательных психических процессов.

Все

бессознательные психические

В свою очередь, в первый класс бессознательных механизмов сознательных действий входят три класса: бессознательные автоматизмы, бессознательные установки, бессознательные сопровождения сознательных действий.

Под

бессознательными автоматизмами подразумевают

обычно действия или акты, которые совершаются

без участия сознания, как бы «сами собой».

Они имеют двоякую природу. Одни процессы

составляют группу первичных автоматизмов

(сюда входят врожденные или сформированные

в первый год жизни действия: сосательные

движения, мигание и конвергенция глаз,

схватывание предметов, ходьба и многое

другое). Другие называются навыками. К

этой группе действий относятся те, которые

вначале были осознаваемы, но затем в результате

многократного повторения и совершенствования

их выполнение перестало требовать участия

сознания, они стали исполняться автоматически.

Например, обучение игре на музыкальных

инструментах.

Другие называются навыками. К

этой группе действий относятся те, которые

вначале были осознаваемы, но затем в результате

многократного повторения и совершенствования

их выполнение перестало требовать участия

сознания, они стали исполняться автоматически.

Например, обучение игре на музыкальных

инструментах.

Под бессознательными сопровождениями сознательных действий понимают непроизвольные движения, тоническое напряжение, мимику и пантомимику, а так же большой класс вегетативных движений, сопровождающих действия и состояния человека. Например, человек, слушающий музыку, в такт покачивает головой.

Во второй класс — бессознательных побудителей сознательных действий — входят: сновидения, ошибочные действия, невротические симптомы. Такое деление исходило из теории З. Фрейда.

Третий

класс бессознательных процессов образуют

«надсознательные» процессы. К этой категории

относятся процессы образования некоего

интегрального продукта в результате

большой сознательной (как правило, интеллектуальной)

работы. Например, мы пытаемся решить какую-то

сложную проблему, но нам это не удается.

И вдруг, неожиданно, как-то само собой,

а, иногда используя какой-то незначительный

повод, мы приходим к решению данной проблемы.

Например, мы пытаемся решить какую-то

сложную проблему, но нам это не удается.

И вдруг, неожиданно, как-то само собой,

а, иногда используя какой-то незначительный

повод, мы приходим к решению данной проблемы.

ГЛАВА 3. ПОДСОЗНАНИЕ В РАБОТАХ З. ФРЕЙДА.

3.1. Учение З. Фрейда о структуре психики человека: сознание, предсознание и бессознательное.

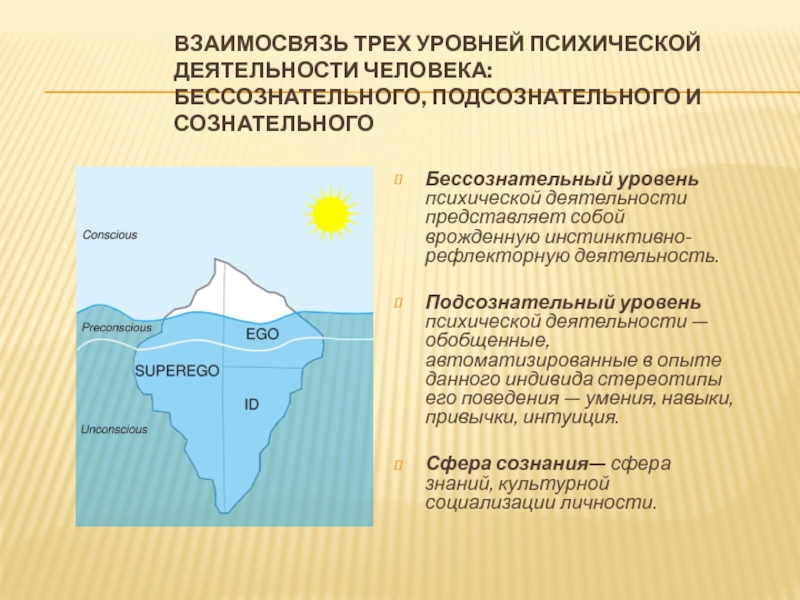

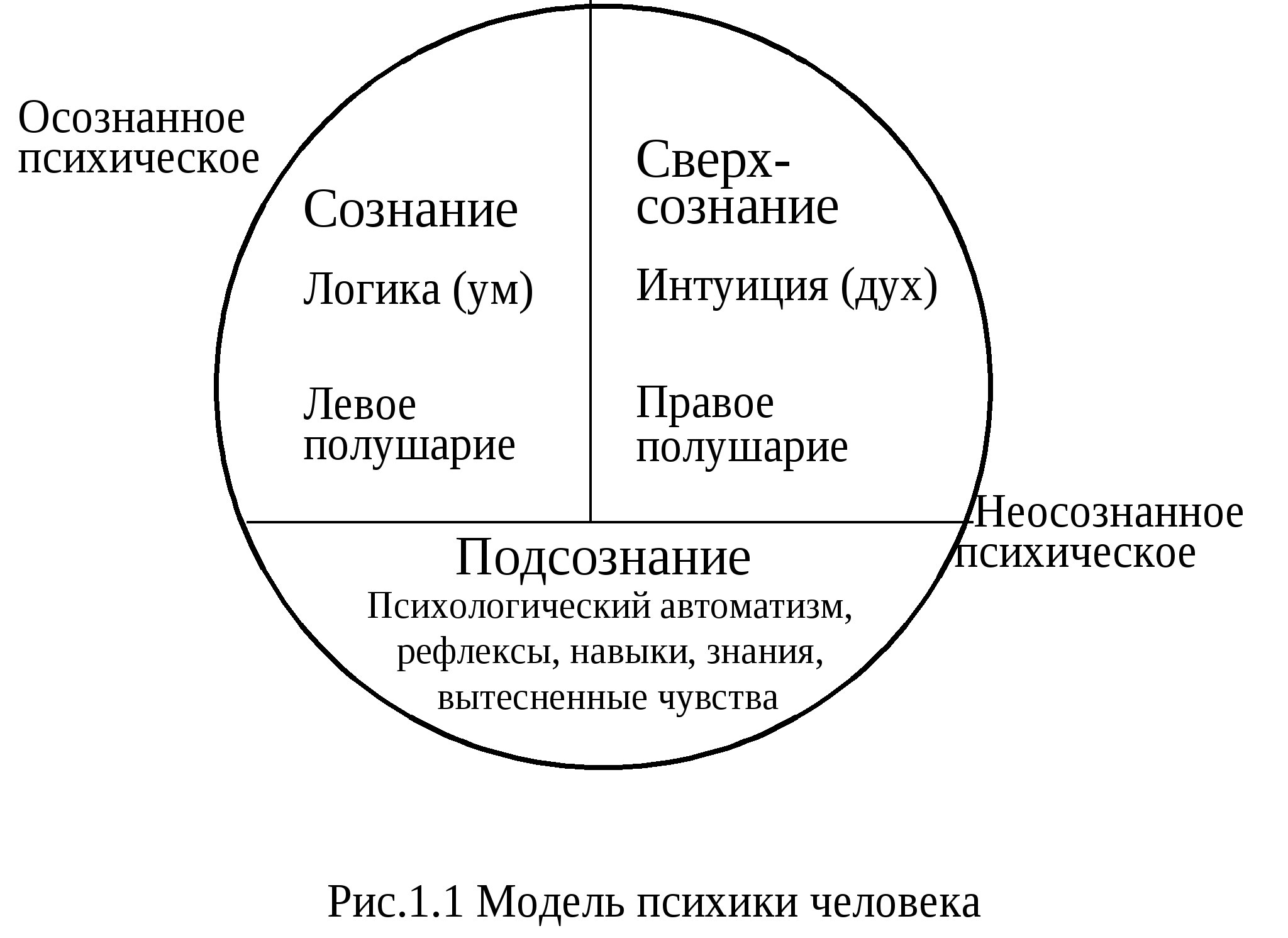

Согласно теории Фрейда, в психике человека существуют три сферы, или области: сознание, предсознание и бессознательное. К категории сознания он относил все, что осознается и контролируется человеком. К области предсознания Фрейд относил скрытые, или латентные, знания. Это те знания, которыми человек располагает, но которые в данный момент отсутствуют в сознании. Они инициируются при возникновении соответствующего стимула.

Таким

образом, можно сделать вывод

о том, что психика значительно шире

сознания. «Сознание – это лишь видимая

часть айсберга, а его большая часть скрыта

от осознанного контроля человеком».

«Сознание – это лишь видимая

часть айсберга, а его большая часть скрыта

от осознанного контроля человеком».

Область бессознательного, по Фрейду, обладает совершенно другими свойствами. Первое свойство заключается в том, что содержание этой области, не сознаётся, но оказывает чрезвычайно существенное влияние на наше поведение. Область бессознательного действенна. Второе свойство заключается в том, что информация находящаяся в области бессознательного, с трудом переходит в сознание. Объясняется это работой двух механизмов: вытеснения и сопротивления [Там же].

По

мнению Фрейда, психическая жизнь человека

определяется его влечениями, главное

из которых — сексуальное (либидо). Оно

есть уже у младенца, но из-за существования

множества запретов сексуальные переживания

вытесняются из сознания и живут в сфере

бессознательного. Они (влечения) имеют

большой энергетический заряд, однако

в сознание не пропускаются, поскольку

сознание оказывает им сопротивление. Тем не менее, они периодически прорываются

в сознательную жизнь человека, принимая

искаженную или символическую форму.

Тем не менее, они периодически прорываются

в сознательную жизнь человека, принимая

искаженную или символическую форму.

В своей теории Фрейд выделял три основные формы проявления бессознательного: сновидения, ошибочные действия, невротические симптомы. Для исследования проявлений бессознательного в рамках теории психоанализа были разработаны методы их изучения — метод свободных ассоциаций, где проявляются скрытые переживания и метод анализа сновидений. Необходимость анализа снов, по мнению Фрейда, связана с тем, что во время сна снижается уровень контроля сознания и перед человеком предстают сновидения, обусловленные частичным прорывом в сферу сознания его влечений, которые блокируются сознанием в состоянии бодрствования.

Особое

внимание Фрейд уделял невротическим

симптомам. Согласно его представлениям,

невротические симптомы — это следы вытесненных

травмирующих обстоятельств, которые

образуют в сфере бессознательного сильно

заряженный очаг и оттуда производят разрушительную

работу по дестабилизации психического

состояния человека.

Подавленное

сексуальное влечение, по мнению Фрейда,

и является причиной невротических

расстройств, но существуют и другие причины

— это разнообразные неприятные переживания,

сопровождающие обыденную жизнь. В результате

вытеснения в сферу бессознательного

они так же образуют сильные энергетические

очаги, которые проявляются в так называемых

«ошибочных действиях». К ошибочным действиям

Фрейд относил забывание определенных

фактов, намерений, имен, а так же описки,

оговорки. Именно в них, согласно Фрейду,

содержатся истинные намерения человека,

тщательно скрываемые от других.

ГЛАВА 4. СОН И СНОВИДЕНИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ПСИХИКЕ ЧЕЛОВЕКА.

4.1. Сон и бодрствование.

Как

уже было сказано ранее, З. Фрейд

в своих книгах рассматривал практически

любые сны как следствие сексуальной дисгармонии. Со столь нетрадиционным подходом, он

был не понят при жизни, однако со временем

интерес к его трудам стал нарастать, и

сегодня его теория является одной из

самых известных.

Со столь нетрадиционным подходом, он

был не понят при жизни, однако со временем

интерес к его трудам стал нарастать, и

сегодня его теория является одной из

самых известных.

Представляется,

что сон и бодрствование

Мы думаем, когда спим, так как видим сновидения (хотя тип мышления во сне отличен от типа мышления при бодрствовании), запоминаем события во сне и можем пересказать их во время бодрствования. Это мы знаем из опыта запоминания снов; некоторые сны помнятся всю жизнь.

Сон

не является абсолютным покоем. Мы двигаемся

во сне, а некоторые люди даже ходят. Во

сне мы не отключаемся от внешней информации

полностью и готовы к приему определенных

сигналов, например, родители слышат плач

маленького ребенка. Сон не уничтожает наших

планов. Так, некоторые люди планируют

время пробуждения и встают в строго намеченное

время.

Так, некоторые люди планируют

время пробуждения и встают в строго намеченное

время.

Данное

сравнение показывает, что нет

строгой границы между сном и

бодрствованием по наличию психических

процессов, протекающих в этих состояниях.

Основные данные, полученные за годы многочисленных

и разнообразных исследований сна, сводятся

к представлению, что сон — это не пассивность

и бездеятельность, а иное состояние. Мозг

продолжает активно функционировать.

Изучение процессов, происходящих в мозге

при бодрствовании и сне, показывает, что

эти состояния различаются но типу мозговой

активности.

4.2. Фазы сна.

Во

время сна мозг проходит через

несколько различных фаз, которые

повторяются примерно каждые полтора

часа. Сон состоит из двух качественно

различных состояний — медленного сна

и быстрого сна. Они отличаются по типам

электрической активности мозга, вегетативным

показателям (сердечные сокращения, дыхание),

тонусу мышц, движениям глаз.

Медленный сон подразделяется на 4 стадии:

Дремота. На этой стадии исчезает основной биоэлектрический ритм бодрствования — альфа-ритм. Он сменяется низкоамплитудными колебаниями. Это стадия засыпания. На этой стадии у человека могут возникать сноподобные галлюцинации.

Поверхностный сон. Характеризуется появлением веретен сна — веретенообразный ритм 14-18 колебаний в секунду. При появлении первых веретен сна сознание человека отключается. В паузах между такими веретенами человека легко разбудить.

Дельта-сон.

Эти стадии названы так, потому что на

них появляются высоко амплитудные, медленные

колебания в ЭЭГ — дельта-волны. Это наиболее

глубокий период сна. У человека снижен

мышечный тонус, отсутствуют движения

глаз, становится реже и стабилизируется

ритм дыхания и пульс, понижается температура

тела (на 0,5 °С). Пробудить человека из дельта-сна

очень трудно. Как правило, разбуженный

в этих фазах сна человек не помнит сновидений,

он плохо ориентируется в окружающем пространстве,

неверно оценивает временные промежутки

(недооценивает время, проведенное во

сне). Дельта-сон — период наибольшего отключения

от внешнего мира, преобладает в первую

половину ночи.

Как правило, разбуженный

в этих фазах сна человек не помнит сновидений,

он плохо ориентируется в окружающем пространстве,

неверно оценивает временные промежутки

(недооценивает время, проведенное во

сне). Дельта-сон — период наибольшего отключения

от внешнего мира, преобладает в первую

половину ночи.

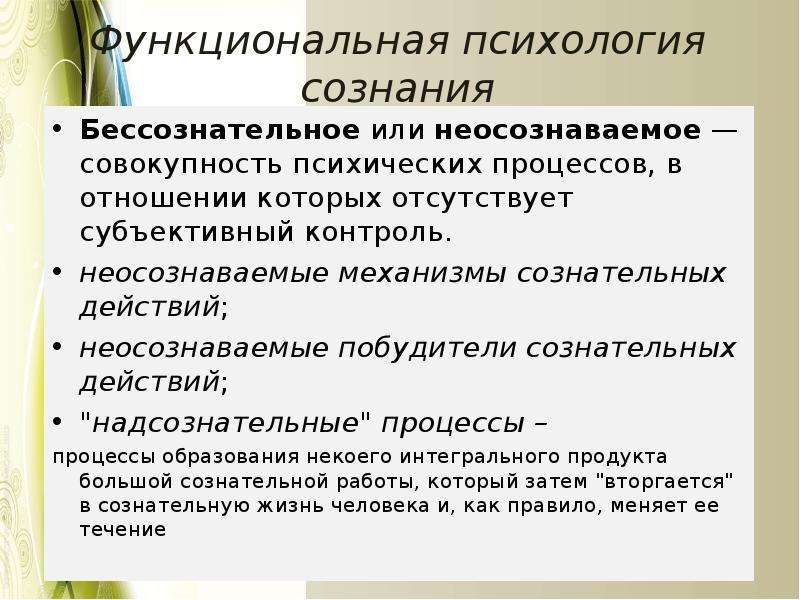

Бессознательное в структуре психики человека

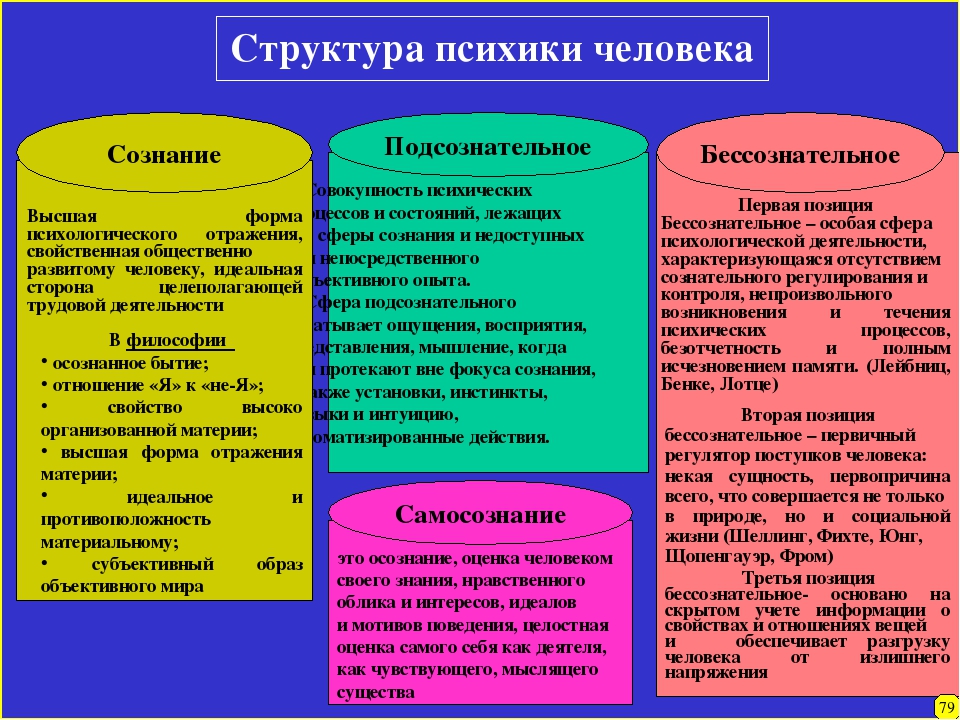

В бессознательном, в отличие от сознания, невозможен целенаправленный контроль человеком тех действий, которые он совершает, невозможна и оценка их результата. К бессознательным явлениям относятся и некоторые патологические явления, возникающие в психике больного человека: бред, галлюцинации и т. д. Бессознательное — это столь же специфически человеческое психическое проявление, как и сознание, оно детерминировано общественными условиями существования человека, выступая как частичное, недостаточно адекватное отражение мира в мозгу человека. [1, с.329]

Таким

образом, сознание – это наивысшая, свойственная

только человеку функция головного мозга,

выражающаяся в целенаправленном отражении

мира, предварительном построении действий,

предвидении их результатов, регулировании

взаимоотношений человека со средой и

познании мира.

Глава

2. Бессознательное проявление в психике

человека

2.1.

Изучение бессознательного

Общая идея о бессознательном встречается еще в древнеиндийском учении Потанджали, в котором это понятие трактовали как высший уровень познания, как институт и даже как движущая сила вселенной.

Проблема бессознательного нашла отражение в учении Платона о познании как воспоминании, тесно связанным с идеей и наличии в душе скрытых, неосознанных знаний, о которых сам субъект может даже совсем ничего и не подозревать.

Иное освещение вопрос приобрел в концепции Декарта, который исходил из тождества психики и сознания. Отсюда идея о том, что за предметами сознания протекают не только физиологические, но и психические процессы.

Спиноза