Акмеизм символизм футуризм кратко: Символизм и символисты. Акмеизм и акмеисты. Футуризм и футуристы

Символизм и символисты. Акмеизм и акмеисты. Футуризм и футуристы

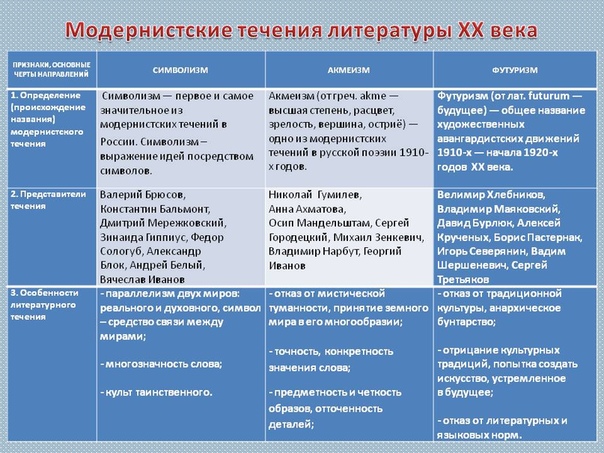

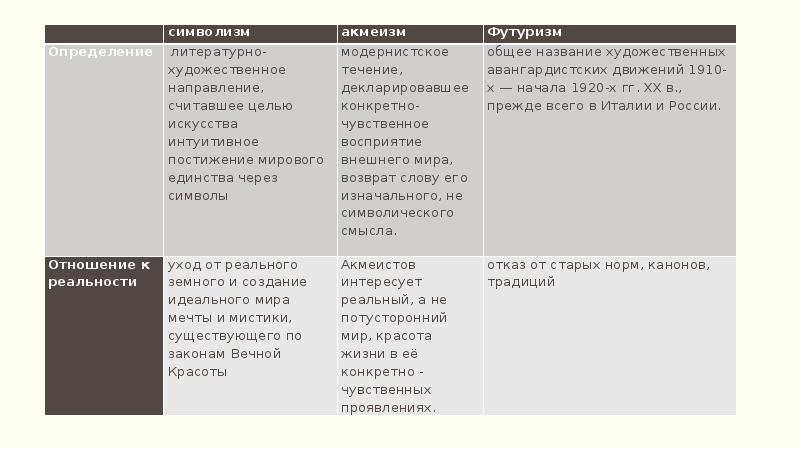

Символизм – в европейском искусстве конца XIX – начала XX веков модернистское направление, выдвинувшее в качестве своего художественного приема символ как средство выражения непостижимой сущности предметов и явлений. Символизм появился во Франции в последней четверти XIX века и к концу века распространился в большинстве стран Европы.

Символизм становится первым значительным модернистским направлением в России; одновременно с зарождением символизма в России начинается Серебряный векрусской литературы.

Старшие символисты. Русский символизм заявляет о себе в первой половине 1890-х годов. Дмитрий Мережковский и его супруга, Зинаида Гиппиус, находились у истоков символизма в Петербурге, Валерий Брюсов – в Москве.

В Москве сборники «Русские символисты» издаются за счет авторов и встречают «холодный прием» критики; в Петербурге уже в конце века действуют «Северный вестник», «Мир искусства».

Самыми читаемыми, самыми звучными и музыкальными стихами на раннем этапе русского символизма стали произведения Константина Бальмонта. Уже в конце XIX века К. Бальмонт наиболее отчетливо заявляет о свойственном символистам «поиске соответствий» между звуком, смыслом и цветом.

Младосимволисты (второе «поколение» символистов). Младшими символистами в России называют в основном литераторов, выступающих с первыми публикациями в 1900-е годы. Среди них были и действительно очень юные авторы, как Сергей Соловьев,А. Белый,А. Блок, и люди весьма солидные, как директор гимназии И. Анненский, ученый Вячеслав Иванов, музыкант и композитор М. Кузмин. В первые годы столетия представители юного поколения символистов создают романтически окрашенный кружок, где зреет мастерство будущих классиков, ставший известным под названием

В Петербурге начала века на звание «центра символизма» более всего, пожалуй, подходит «башня» Вяч. Иванова, – знаменитая квартира на углу Таврической улицы.

В Москве 1900-х годов авторитетным центром символизма без колебаний называют редакцию издательства «Скорпион», где несменным главным редактором сделался Валерий Брюсов. В этом издательстве готовили выпуски самого известного символистского периодического издания – «Весы». Среди постоянных сотрудников «Весов» были Андрей Белый, Константин Бальмонт, Юргис Балтрушайтис; регулярно сотрудничали и другие авторы: Федор Сологуб, А. Ремизов, М. Волошин, А. Блок и т.д., издавалось много переводов из литературы западного модернизма.

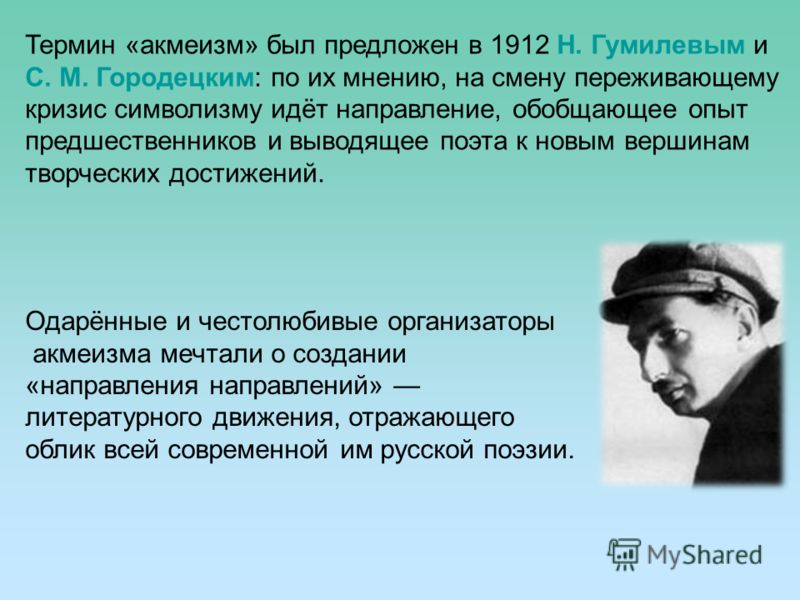

Акмеизм или адамизм (от греч. akme – вершина, пик, максимум, цветение, цветущая пора) – модернистское течение в русской поэзии начала ХХ века, провозгласившее, в противовес символизму, изысканную материальность, предметность тематики и образов, точность слова (с позиций «искусства для искусства»).

Название литературного течения, по свидетельству А. Белого, было выбрано в пылу полемики и не являлось вполне обоснованным: об «акмеизме» и «адамизме» в шутку заговорил Вячеслав Иванов, Николай Гумилев подхватил случайно брошенные слова и окрестил акмеистами группу близких к себе поэтов.

Становление акмеизма

Акмеизм утвердился в художественной практике его основателей, а также в творчестве О.Э. Мандельштама, А.А. Ахматовой, Г.В. Иванова, Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, М.А. Зенкевича.

В основе акмеизма лежало предпочтение к описанию реальной, земной жизни, однако ее воспринимали внесоциально и внеисторически.

Акмеизм в русской литературе

Русский футуризм – в европейском искусстве начала ХХ века авангардистское течение, отвергавшее культурное наследие прошлого и проповедовавшее разрушение всех форм и стилей искусства.

Основные черты футуризма:

· бунтарство, анархичность мировоззрения, выражение массовых настроений толпы;

· бунт против привычных норм стихотворной речи, экспериментаторство в области ритмики, рифмы, ориентация на произносимый стих, лозунг, плакат;

· поиски раскрепощенного «самовитого» слова, эксперименты по созданию«заумного» языка.

История возникновения. Родоначальниками русского футуризма считаются «будетляне», члены Санкт-Петербургской группы «Гилея» (Велимир Хлебников, Алексей Крученых, Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Василий Каменский,Бенедикт Лившиц), в декабре 1912 года выпустившие

1. На увеличение словаря поэта в его объеме произвольными и производными словами (Слово-новшество).

2. Непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.

3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный Венок грошовой славы.

4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.

Расцвет. Самым влиятельным, но не единственным объединением футуристов была  Члены «Гилеи» придерживались доктриныкубофутуризма; в его рамках появилась заумная поэзия, изобретенная Хлебниковым и Крученых.

Члены «Гилеи» придерживались доктриныкубофутуризма; в его рамках появилась заумная поэзия, изобретенная Хлебниковым и Крученых.

Кроме того, существовали эгофутуристы во главе с Игорем Северяниным (Санкт-Петербург), «Центрифуга» (Москва), группы в Киеве, Харькове, Одессе, Баку.

Исчезновение. С установлением в России советской власти футуризм постепенно стал исчезать. Бывшие футуристы составили ядро ЛЕФа (Левого фронта искусств), распавшегося к концу 1920-х.

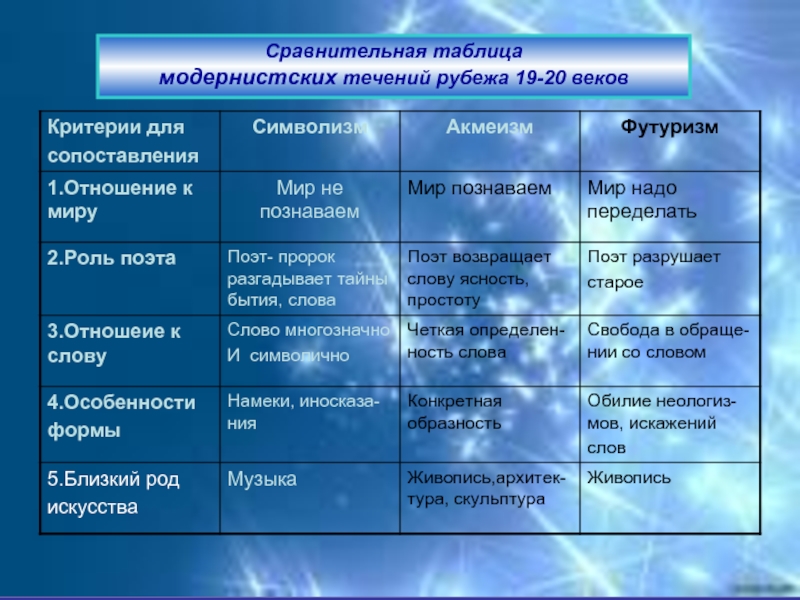

Основные направления модернизма в русской литературе.

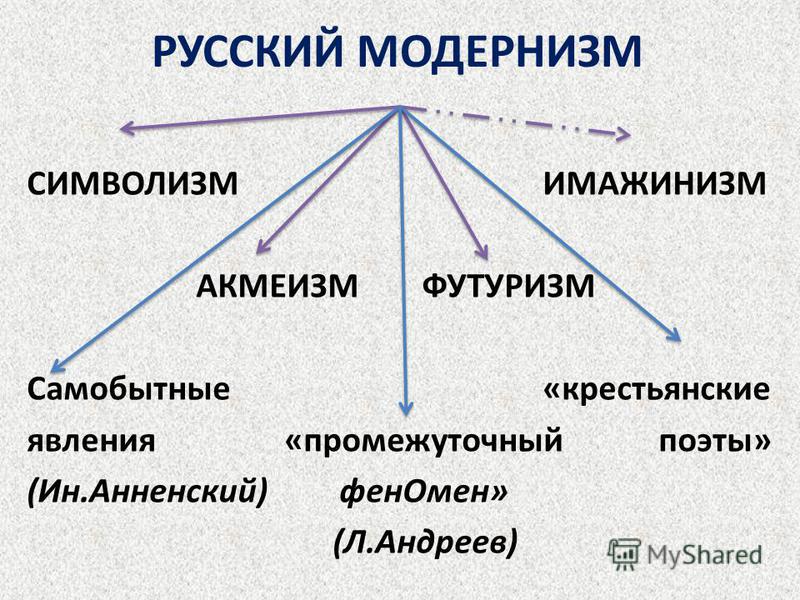

Когда говорят о русской литературе конца XIX начала XX века, то в первую очередь вспоминают о трёх течениях, которые были самыми яркими: о символизме, акмеизме и футуризме. Объединяет их то, что они относились к модернизму. Модернистские течения возникли как противопоставление традиционному искусству, идеологи этих течений отрицали классическое наследие, противопоставляли свои направления реализму и провозглашали поиски новых способов изображения действительности. В этих поисках каждое из направлений шло своим путём.

В этих поисках каждое из направлений шло своим путём.

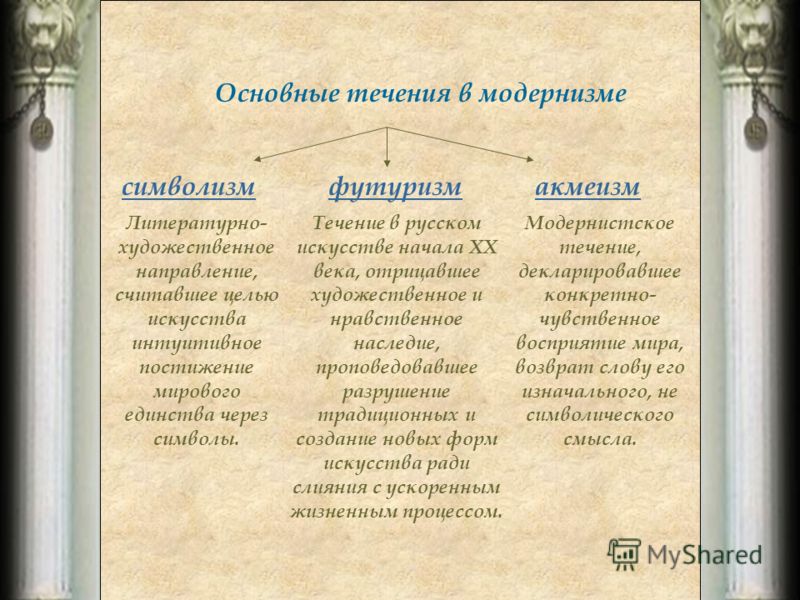

Символизм

Символисты считали своей целью искусство интуитивного постижения мирового единства через символы. Само название течения происходит от греческого Symbolon, что переводится как условный знак. Духовная жизнь не может быть осмыслена рациональным путём, только искусство может проникнуть в её сферу. Поэтому символисты понимали творческий процесс как подсознательное, интуитивное проникновение в тайные смыслы, которое под силу только художнику-творцу. И передать эти тайные смыслы можно не прямо, а только с помощью символа, потому что тайна бытия не может быть передана обычным словом.

Теоретической основой русского символизма принято считать статью Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы».

В русском символизме обычно выделяют два этапа: творчество старших и младших символистов.

- Старшие символисты пришли в литературу в 1890-е годы. Это В. Брюсов, Д.

Мережковский, З. Гиппиус, К. Бальмонт, Ф. Сологуб и др.

Мережковский, З. Гиппиус, К. Бальмонт, Ф. Сологуб и др.

В. Брюсов и Д. Мережковский возглавили течение и воспринимали его как литературную школу. Основные темы их произведений – несовершенство мира, одиночество и избранность поэта. - В творчестве младших символистов, пришедших в литературу в 1900-е годы, доминирует идея слияния искусства с жизнью, преобразование мира по законам красоты. Самыми яркими представителями «младосимволизма» были А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов и др.

Символизм обогатил русскую литературу множеством художественных открытий. Поэтическое слово получило яркие смысловые оттенки, стало необычайно многозначным. «Младосимволисты» были убеждены в том, что через «пророческое слово» можно изменить мир, что поэт – «демиург», творец мира. Эта утопия не могла сбыться, поэтому в 1910-х годах наступил кризис символизма, распад его как системы.

Акмеизм

Такое направление модернизма в литературе, как акмеизм, возникло в противовес символизму и провозгласило стремление к ясности взгляда на мир, который ценен сам по себе. Они декларировали возврат к изначальному слову, а не символический его смысл. Рождение акмеизма связывают с деятельностью литературного объединения «Цех поэтов», руководителями которого были Н. Гумилёв и С. Городецкий. А теоретической основой этого течения стала статья Н. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм». Название течения происходит от греческого слова acme – высшая степень, расцвет, вершина. По мнению теоретиков акмеизма, главная задача поэзии – поэтическое осмысление многообразного и яркого земного мира. Ее приверженцы придерживались определенных принципов:

Они декларировали возврат к изначальному слову, а не символический его смысл. Рождение акмеизма связывают с деятельностью литературного объединения «Цех поэтов», руководителями которого были Н. Гумилёв и С. Городецкий. А теоретической основой этого течения стала статья Н. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм». Название течения происходит от греческого слова acme – высшая степень, расцвет, вершина. По мнению теоретиков акмеизма, главная задача поэзии – поэтическое осмысление многообразного и яркого земного мира. Ее приверженцы придерживались определенных принципов:

- придать слову точность и определенность;

- отказаться от мистических значений и прийти к ясности слова;

- четкость образов и отточенные детали предметов;

- перекличка с минувшими эпохами. Многие считают поэзию акмеистов – возрождением «золотого века» Баратынского и Пушкина.

Более подробно об акмеизме можете прочитать тут.

Самыми значительными поэтами этого течения были Н. Гумилёв, А. Ахматова, О. Мандельштам.

Гумилёв, А. Ахматова, О. Мандельштам.

Футуризм

В переводе с латинского futurum означает будущее. Появление русского футуризма принято считать с 1910 г., когда был напечатан первый футуристический сборник «Садок Судей». Его создателями были Д. Бурлюк, В. Хлебников и В. Каменский. Футуристы мечтали о появлении сверхискусства, которое в корне изменит мир. Это авангардное течение отличалось категоричным отрицанием предшествующего и современного искусства, смелыми экспериментами в области формы, эпатажным поведением его представителей.

Футуризм, как и другие течения модернизма, был неоднороден и включал в себя несколько группировок, которые вели между собой яростную полемику.

- Кубофутуристы (или «Гилея») также называли себя «будетляне»– наиболее влиятельная из группировок. Они создатели скандального манифеста «Пощечина общественному вкусу», а также благодаря их высокому словотворчеству была создана теория «заумного языка» — зауми. Сюда входили Д.

Бурлюк, В. Хлебников, В. Маяковский, А. Кручёных.

Бурлюк, В. Хлебников, В. Маяковский, А. Кручёных. - Эгофутуристы, входящие в кружок «Ego». Провозглашали человека эгоистом, дробью Бога. Поддерживали эгоистичные взгляды, из-за которых не смогли существовать как группа, и течение быстро закончило свое существование. Самыми яркими представителями эгофутуристов являются: И. Северянин, И. Игнатьев, В. Гнедов и др.

- «Мезонин поэзии» — объединение, организованное несколькими эгофутуристами во главе с В. Шершневичем. За свое короткое существование (около года) авторы выпустили три альманаха: «Крематорий здравомыслия», «Пир во время чумы» и «Вернисаж», и несколько сборников стихов. Кроме В. Шершневича в объединение входили Р. Ивнев, С. Третьяков, Л.Зак и др.

- «Центрифуга» — литературная группа, которая образовалась в начале 1914 года. Ее организатором был С. Бобров. Первое издание – сборник «Руконог». Активными участниками группы с первых дней ее существования были Б. Пастернак, Н. Асеев, И. Зданевич. Позже к ним присоединились некоторые эгофутуристы (Олимпов, Крючков, Широков), а также Третьяков, Ивнев и Большаков, участники распавшегося на тот момент «Мезонина поэзии».

Модернизм в русской литературе дал миру целую плеяду великих поэтов: А. Блока, Н. Гумилёва, А. Ахматову, О. Мандельштама, В. Маяковского, Б. Пастернака.

Серебряный век русской поэзии — век поиска и находок

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ГЛАВНАЯ

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Оставьте комментарий! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Похожие статьи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Может заинтересовать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| © gfom.ru, Глеб Фомин, Культура, Искусство, Философия, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Стилевое становление акмеизма: Н. Гумилев и символизм

История возникновения акмеизма, во многом обусловленная полемикой с символизмом, достаточно полно воссоздана как в мемуарной, так и научной литературе.

Особняком во всем этом массиве литературы стоит автобиографическая проза А. Ахматовой, и в первую очередь заметка «К истории акмеизма». Ахматова считала: без «фактов и соображений», изложенных в ней, «понять зарождение акмеизма… просто невозможно».

«Главное» в истории акмеизма Ахматова находила в характере Гумилева. «… И самое главное, – как подчеркивала она, – в этом характере: мальчиком он поверил в символизм, как люди верят в Бога. Это была святыня неприкосновенная, но по мере приближения к символистам, в частности к «Башне» (В. Иванов), вера его дрогнула, ему стало казаться, что в нем поругано что-то» .

В дневнике П. Н. Лукницкого приводится запись разговора с Ахматовой от 18 июля 1925 года: «…Акмеизм – это личные черты Николая Степановича» . Задаваясь вопросом: «Чем отличаются стихи акмеистов от стихов, скажем, начала XIX в.?», Ахматова отвечает: «Какой же это акмеизм? Реакция на символизм, просто потому, что символизм под руки попался. Николай Степанович – если вчитаться – символист. Мандельштам? – его поэзия – темная, непонятная для публики, византийская, при чем же здесь акмеизм? Ахматова – те же черты, которые дают ей Эйхенбаум и другие – эмоциональность, экономия слов, насыщенность, интонация – разве все это было теорией Николая Степановича? Это – есть у каждого поэта XIX века, и при чем же здесь акмеизм?»

Своим ответом Ахматова исключает саму возможность постановки вопроса о «стиле акмеизма» и своеобразии поэтики акмеизма».

Тем самым Ахматова как бы вступает в спор с попыткой, берущей свое начало со статьи В. М. Жирмунского «Преодолевшие символизм» («Русская мысль», 1916, N 12) и получившей развитие в статье-эссе В. Вейдле «Петербургская поэтика», впервые опубликованной через два года после смерти Ахматовой в качестве предисловия к чет

вертому тому вашингтонского собрания сочинений Гумилева.

«С некоторой осторожностью мы могли бы говорить об идеале «гиперборейцев» как о неореализме…» писал В. Жирмунский, считавший определение «акмеизм»»туманным и невыразительным» .

Полемизируя с утверждением В. Шкловского, что акмеисты своей поэтики не создали, В. Вейдле высказывал свою точку зрения: «…теоретической не создали, но это – другое дело. Гумилев, с помощью Ахматовой и Мандельштама… обосновал, в Петербурге, стихами, новую поэтику, которую я петербургской поэтому, но лишь отчасти поэтому, и называю. Он ее назвал акмеизмом». Однако Вейдле «корни»»петербургской поэтики» ищет не в акмеизме, а в предыстории акмеизма, связанной с символизмом и с двумя именами – И. Анненского и М. Кузмина. А в попытке обосновать черты «петербургской поэтики» Вейдле повторяет идеи «о преобладании предметного значения слов, порою тех же прежних слов, над обобщающим их смыслом», высказанные еще в 1916 году В. Жирмунским. В конце своей статьи Вейдле делает вывод: «Петербургская поэтика, это не акмеизм, не «Гиперборей», не Цех поэтов, и не «Бродячая собака». Но все это, включая «собаку», поэтику эту… утверждало, закрепляло и распространяло…»

Начиная со статьи Жирмунского, которую Ахматова называла «первым настоящим об акмеизме», объяснение «поэтики» акмеизма связано с обоснованием полемики акмеистов с символизмом и с противопоставлением стилевых исканий акмеизма символистским. Поэтика акмеизма – это своего рода «контрпоэтика», отталкивающаяся от символизма.

Как отмечал С. Маковский, «отталкиваясь от символизма, свою поэтику Гумилев не определял положительными признаками, его «акмеизм» сводился к указаниям на то, чего, по его мнению, не надо допускать в поэзии, т. е. определяется отрицательно». И в многозначном восклицании Ахматовой в приведенной выше дневниковой записи П. Лукницкого по поводу своеобразия творчества Гумилева, Мандельштама и своего («… при чем же здесь акмеизм?») не только спор с теми (например, как выше было указано, с М. Кузминым), кто объяснял возникновение акмеизма «теорией» Гумилева, но и утверждение того, что своеобразие большого поэта не укладывается в рамки программы той или иной школы. В этом же разговоре об акмеизме, зафиксированном в дневниковой записи Лукницкого от 18 июля 1925 года, Ахматова вспоминает о Первом Цехе Поэтов (о литературном явлении, не тождественном, как известно, акмеизму): «Дал ли что-нибудь Цех? Конечно, что-то дал просто потому, что там спорили… Но Николай Степанович мог прийти так же к Мандельштаму или к Ахматовой и они ему сказали бы то же самое… А у других – такого Бруни – не было кому прочитать, он дожидался Цеха, чтоб узнать мнение. И из них все равно ничего не вышло…»

Утверждение о первостепенной значимости своеобразия поэта перед литературной программой «школы» не противоречит убеждению Ахматовой в том, что истоки акмеизма надо искать в «характере Гумилева» и в его вере и разочаровании в символизме.

О том, как связаны кризис символизма 1910 года и дискуссия в печати о нем с предысторией акмеизма, написано много. Ощущение кризиса символизма возникало не только у участников полемики («дел домашних», по выражению Блока), но и в критике, далекой от символизма. Так, откликаясь на статьи Блока («О современном состоянии русского символизма» – «Аполлон», 1910, N 8), Брюсова («О «речи рабской» в защиту поэзии» – «Аполлон», 1910, N 9), Д. Мережковского («Балаган и трагедия» – «Русское слово», 14 сентября 1910 года) и книгу Эллиса «Русские символисты» («Мусагет», 1910), В. Львов-Рогачевский писал: «Двадцатилетие – слишком долгий период для символизма, как литературной школы. Та чаша, которую испили другие литературные школы, отходившие в область истории, не минует и символизма, который тоже не вечен, хотя и толкует много о вечности».

Будущий временный союзник Гумилева по акмеизму С. Городецкий почти за год до доклада Вяч. Иванова в Москве (17 марта) и Петербурге (26 марта 1910 года), положенного в основу статьи «Заветы символизма» («Аполлон», 1910, N 8), еще в 1909 году заявил на страницах «Золотого руна»: «Вместе с положительными завоеваниями от истекшего периода досталось нам и дурное наследство, изжить которое, растворить и преодолеть предстоит ближайшим поколениям».

В автобиографии 1965 года Ахматова писала: «В 1910 году явно обозначился кризис символизма, и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие – в акмеизм… я сделалась акмеисткой». Однако этот чрезвычайно сжато изложенный эпизод из своей творческой эволюции Ахматова комментировала и по-другому: «Акмеизм возник в конце 1911 г<ода>. В десятом году Гумилев был еще правоверным символистом». Приводим еще один фрагмент из дневниковой записи: «…напоминаю, что я выходила замуж не за главу акмеизма, а за молодого поэта-символиста…».

Не отрицая влияния дискуссии о кризисе символизма на литературный расклад, отметим тем не менее, что любая полемика вряд ли может воздействовать на формирование стиля поэта. И не случайно Ахматова и в очерке «Коротко о себе», и в дневниковых записях предваряла тему кризиса символизма рассказом о знакомстве в начале 1910 года с корректурой «Кипарисового ларца» («…что-то поняла в поэзии»), то есть о явлении духовного, внутреннего, – а не внешнего порядка.

Ахматова возводила к Анненскому не только поэзию свою, Гумилева и Мандельштама, но и Пастернака, Хлебникова и Маяковского, подчеркивая, что «Анненский не потому учитель Пастернака, Мандельштама и Гумилева, что они ему подражали, – нет, но названные поэты уже «содержались» в Анненском».

Вероятно, к 1908 году, после издания парижских «Романтических цветов» и возвращения в Петербург, Гумилев был внутренне готов к поискам нового поэтического стиля. Расширяя круг своего литературного общения, он как бы ищет новые «стилевые опоры»: бывает в салоне Случевского, возобновляет общение с Анненским, посещает, как видно из письма к Брюсову от 27 ноября 1908 года, «башню» Вяч. Иванова. В письме Брюсову от 20 августа 1908 года Гумилев обозначает (в вежливой форме) намечающийся отход от московского «мэтра»: «В Париже я слишком много жил и работал и слишком мало думал. В России было наоборот: я научился судить и сравнивать. Не думайте, что я соблазнился ересью В. Иванова, Блока и других. По-прежнему я люблю и ценю больше всего путь, указанный для искусства Вами. Но я увидел, как далеко стою я от этого пути».

Письмо это замечательно еще тем, что в нем отражается – пусть иносказательно – гумилевское ощущение необходимости искать новый поэтический стиль: «Я же до сих пор смотрел на мир «пьяными глазами месяца» (Нитше), я был похож на того, кто любил иероглифы не за смысл, вложенный в них, а за их начертанья и перерисовывал их без всякой системы». И самое главное: «Надо начинать все сначала…»

Поиск Гумилевым новых стилевых ориентиров соприкасался с исканиями таких, казалось бы, несходных поэтов, как А. Н. Толстой и П. П. Потемкин: как известно, они стояли у истоков создания так называемой «Поэтической академии» на «башне» Вяч. Иванова## См.:

Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.

Поэзия Серебряного века. 11 класс. В помощь школьнику

Ольга Разумихина — выпускница Литературного института им. А. М. Горького, книжный обозреватель и корректор, а также репетитор по русскому языку и литературе. Каждую неделю она комментирует произведения, которые проходят учащиеся 9—11 классов.

Колонка «В помощь школьнику» будет полезна и тем, кто хочет просто освежить в памяти сюжет той или иной книги, и тем, кто смотрит глубже. В материалах О. Разумихиной найдутся исторические справки, отсылки к трудам литературоведов, а также указания на любопытные детали и «пасхалки» в текстах писателей XVIII—XX вв.

Текст: Ольга Разумихина

Серебряный век поэзии

Конец XIX и начало ХХ века в России принято называть «Серебряным веком русской литературы». Почему Серебряным, спросите вы? Потому что «Золотым веком» называют другую эпоху — время, когда творили А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь. Первоначально этот термин, придуманный критиком М. А. Антоновичем, относился лишь к первой половине XIX века, но затем «захватил» и И. С. Тургенева, и Ф. М. Достоевского, и А. А. Фета с Ф. И. Тютчевым.

Правда, в те времена поэты и писатели в большинстве своём не становились основоположниками литературных направлений, не составляли манифесты. Да, раннюю поэзию Пушкина и Лермонтова можно отнести к романтизму, но он появился на Западе ещё до того, как будущие гении взялись за перо; затем восторжествовал реализм, а некоторые критики, такие как Ф. В. Булгарин, презрительно называли созданные в русле этого направления работы «натуралистическими», указывая, что писатели, по их мнению, слишком увлеклись бытописанием «грязных» сцен из бытовой жизни. А вот поэты Серебряного века формировали направления более чем осознанно — и у каждого из них была своя идеология и художественные принципы.

Символизм

Самое раннее из литературных направлений Серебряного века — символизм — тоже, строго говоря, не было изобретено отечественными авторами: этот термин родился среди французских поэтов. Однако в России он был переосмыслен и получил новое развитие. Более того, направление стало настолько популярно, что работавшие в его рамках авторы разделились на «поколения» старших и младших символистов.

К старшим символистам принято относить таких поэтов, как К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус, — их лирические герои решительно отвергали реальность и предпочитали жить в абстрактном мире идей, свободных фантазий и вдохновения. Младшие символисты — это такие знаменитые поэты, как А. А. Блок и Андрей Белый, — также утверждали, что действительность далека от идеала, но стремились к более конкретному идеалу: миру, где царит Вечная Женственность, та сила, которая торжествует в Раю, описанном ещё средневековым поэтом Данте в «Божественной комедии». Добравшись до самого высокого из Небес, Данте встречает Беатриче — женщину, в которой слилось земное и божественное начала:

О, что за трепет душу мне объял,

Когда я обернулся к Беатриче

И ничего не видел, хоть стоял

Вблизи нее и в мире всех величий!

Особенно много подобных женских образов встречается в лирике А. А. Блока, автора статьи «О современном состоянии русского символизма» (1910). Лирические герои его стихотворений тоскуют о «Прекрасной даме» или «Незнакомке». Именно так называется одно из самых знаменитых стихотворений этого автора: в нём рассказывается о таинственной даме, которая, как прекрасное видение, оказывается в трактире среди «пьяниц с глазами кроликов». Герой не понимает, действительно ли он видит женщину или она только мерещится ему — как отражение мечты о божественной любви:

И каждый вечер в час назначенный

(Иль это только снится мне?)

Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне.

<…>

И веют древними поверьями

Ее упругие шелка,

И шляпа с траурными перьями,

И в кольцах узкая рука. (1906)

Как и следует из названия направления, его авторы использовали множество символов. Символ отличается от образа тем, что он обладает сразу множеством значений. Например, роза может быть как символом любви, так и знаком раздора и даже вражды (вспомним Войну Алой и Белой розы), а также скорби. Впрочем, некоторые критики считали, что символисты порой слишком уж «воспаряли» над земным миром — настолько, что это становилось смешным. Так, В. С. Соловьёв даже написал стихотворный цикл «Пародии на русских символистов», где есть следующие строки:

На небесах горят паникадила,

А снизу — тьма.

Ходила ты к нему иль не ходила?

Скажи сама!

<…>

И не зови сову благоразумья

Ты в эту ночь!

Ослы терпенья и слоны раздумья

Бежали прочь. (1895)

Акмеизм

Другое литературное направление Серебряного века — акмеизм — можно назвать почти полной противоположностью символизма. Поэты, принадлежавшие к этому лагерю, проповедовали «прекрасную ясность» и вместо символов использовали вполне конкретные детали, пришедшие из «грубого», но всё равно прекрасного, по их мнению, мира. А. А. Ахматова подытожила опыт поэтов-акмеистов в стихотворении «Мне ни к чему одические рати…», написанном уже в 1940 году. «Одические» здесь — производное от слова «ода», то есть возвышенное классицистическое произведение, написанное в честь какого-либо человека или события. В этом стихотворении читаем:

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда,

Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,

Таинственная плесень на стене…

И стих уже звучит, задорен, нежен,

На радость вам и мне. (1940)

У акмеистов внутренние противоречия в душах лирических героев отражаются через неловкость движений, эмоциональные всплески. В одном из самых известных стихотворений той же Ахматовой — «Песня последней встречи» — девушка, переживая из-за разрыва с возлюбленным, «...на правую руку надела / Перчатку с левой руки». Это произведение так понравилось поклонникам (а в особенности — поклонницам) современной поэзии, что они стали «штамповать» собственные творения с практически дословными цитатами. Так, в литературной гостиной Н. С. Гумилёва одна дама вдохновенно читала о том, как она «…туфлю с левой ноги / На правую ногу надела». Таких поэтесс Гумилёв саркастически называл «подахматовками».

Акмеисты иногда также называли себя «адамистами», отсылая слушателей к фигуре Адама — первого человека на Земле, который, согласно преданию, дал названия всем животным, растениям и предметам. Слово же «акмеизм» происходит от греческого «акме», которое обозначает «пик, наивысшую точку чего-либо». В рядах акмеистов, помимо Ахматовой, состояли О. Э. Мандельштам — автор статьи «Утро акмеизма» (1912) — и, конечно, сам Н. С. Гумилёв.

Футуризм

Футуристы (от латинского слова futurum — «будущее») не пытались сбежать от мира в «башню из слоновой кости»: они мечтали этот мир изменить. Представители этого направления прославились наиболее эпатажными заявлениями и выходками. Так, в 1912 году они издали манифест под названием «Пощёчина общественному вкусу», в котором утверждали: «Прошлое тесно. <…> Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности». Далее они перечислили писателей и поэтов, которым, по их мнению, «нужна лишь дача на реке»: в этот список вошёл символист А. А. Блок, а также — ни много ни мало — Максим Горький. В манифесте утверждались следующие права поэтов:

- На увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами (Слово-новшество).

- На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.

- С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами Венок грошовой славы.

- Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.

Футуристы призывали к свершению Мировой революции и зачастую пропагандировали свои идеи, шокируя общественность. Они наносили на лица грим, а В. В. Маяковский однажды явился на публике в женской жёлтой кофте. Впрочем, все эти выходки были всего лишь средствами для достижения цели: найти как можно больше единомышленников и пригласить их в свой «лагерь».

Оставаясь верными принципам, отражённым в манифесте, футуристы ломали нормы русского литературного языка. Маяковский, как многим известно, выработал свой способ графического написания стихов — «лесенкой»:

Сливеют

губы

с холода,

но губы

шепчут в лад:

«Через четыре

года

здесь

будет

город-сад!»

В. Хлебников же сконцентрировался на придумывании новых слов. В «Словаре неологизмов Велимира Хлебникова», изданном уже в 1995 году, набралось аж 560 страниц. Стихотворение, приведённое ниже, — один из самых знаменитых экспериментов поэта-новатора:

КУЗНЕЧИК

Крылышкуя золотописьмом

Тончайших жил,

Кузнечик в кузов пуза уложил

Прибрежных много трав и вер.

«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер.

О, лебедиво!

О, озари!

Имажинизм

Меньше всего по времени, пожалуй, в Серебряном веке «продержалось» такое направление, как имажинизм, — направление, представители которого видели первостепенную задачу в создании системы образов, способных потрясти воображение читателя, заставить его как бы увидеть у себя перед глазами яркую картину. «Орден имажинистов» в 1918 году основал А. Б. Мариенгоф, автор «Романа без вранья» и «Циников». Самым прославленным участником объединения был С. А. Есенин. Поэт, наиболее всего известный по стихотворениям «Отговорила роща золотая», «Письмо женщине» и «Мы теперь уходим понемногу», в бытность свою имажинистом написал теоретическую работу «Ключи Марии» (1918), которая начиналась так:

Орнамент — это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием. Его образы и фигуры какое-то одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на всяком месте. Но никто так прекрасно не слился с ним, <…> как наша древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути, <…> что где-то вдали, подо льдом наших мускульных ощущений, поет нам райская сирена и что за шквалом наших земных событий недалек уже берег.

В этой статье (где слово «Мария» означает «душа») Есенин попытался объяснить важность орнамента для русской и мировой культуры вообще, а также разработать уникальную классификацию образов, где самой ценной находкой был образ «ангелический». Однако получилось не вполне понятно. Так что, учитывая весьма спорную идеологическую составляющую направления, неудивительно, что имажинизм не стал таким прославленным направлением, как символизм или акмеизм. Впрочем, в сокровищницу русской классики он всё равно принёс немало шедевров. Чего стоят только строчки Есенина из незавершённого стихотворения «Хорошо им стоять и смотреть»:

Оттого-то в сентябрьскую склень

На сухой и холодный суглинок,

Головой размозжась о плетень,

Облилась кровью ягод рябина.

ОБЭРИУНаконец, ещё одним заслуживающим внимания литературным направлением Серебряного века стало ОБЭРИУ — «Объединение реального искусства». Аббревиатура ассоциируется у литературоведов в первую очередь с иманами Д. И. Хармса и А. И. Введенского. Эти поэты создавали абсурдистские, порой смешные, а порой и очень печальные стихотворные тексты. Вы наверняка слышали вот это стихотворение Хармса:

Из дома вышел человек

С дубинкой и мешком

И в дальний путь,

И в дальний путь

Отправился пешком.

Он шел все прямо и вперед

И все вперед глядел.

Не спал, не пил,

Не пил, не спал,

Не спал, не пил, не ел.

И вот однажды на заре

Вошел он в темный лес.

И с той поры,

И с той поры,

И с той поры исчез.

Но если как-нибудь его

Случится встретить вам,

Тогда скорей,

Тогда скорей,

Скорей скажите нам. (1937)

Помимо стихов, Хармс писал в высшей степени остроумную прозу и небольшие пьесы.

Серебряный век русской поэзии. Серебряный век — образное название периода в истории русской поэзии, относящегося к концу XIX

Пользователи также искали:

лекция серебряный век русской поэзии, поэзия серебряного века читать, серебряный век русской поэзии поэты, серебряный век русской поэзии презентация, серебряный век русской поэзии реферат, серебряный век русской поэзии символизм, акмеизм, футуризм, серебряный век русской поэзии сочинение, русской, Серебряный, серебряный, поэзии, Серебряный век русской поэзии, века, серебряного, поэты, презентация, сочинение, реферат, символизм, акмеизм, футуризм, лекция, стихи, поэзия, читать, серебряный век русской поэзии поэты, серебряный век русской поэзии реферат, лекция серебряный век русской поэзии, поэты серебряного века стихи, поэзия серебряного века читать, серебряный век русской поэзии сочинение, серебряный век русской поэзии символизм акмеизм футуризм, серебряный век русской поэзии презентация, серебряный век русской поэзии,

Краткий словарь русских поэтических движений: — Поэты серебряного века

« акмеизм» — школа русской поэзии, возникшая в 1910 году. Ее участники в основном ценили прямое выражение, ясность и компактность поэтических структур. Его ближайшим современным западным аналогом, скорее всего, является «имажинистский» подход, сформулированный Х. и Эзра Паунд.

« Заум» — крайнее проявление эстетики русского футуризма, практики которой были посвящены экспериментам с формой, смыслом и звуком в поэзии (не обязательно в таком порядке).Фраза была придумана Алексеем Крученых в «Декларации слова как такового» 1913 года, часто использовалась в отношении работ более экспериментальных футуристов, таких как Велимир Хлебников, и все еще использовалась в конце 1920-х и 1930-х годах, когда факел авангардной новизны перешло к Даниилу Хармсу и членам его коллектива OBERIU. «Заумисты» были откровенно авангардными, создавали поэзию, часто определяемую как «абсурдистскую», «сюрреалистичную» или «бессмысленную», и стремились исследовать возможности звука и языка, а также их освобождение от культурных норм, клише. , и тропы.Последняя цель часто заставляла поэтов избавляться от обычных представлений о «значении» и любых традиционных поэтических аспектов чего бы то ни было.

« Имажинизм»: Движение, основанное вскоре после Октябрьской революции как продолжение группы «эго-футуристов» (которые, в отличие от философии «кубофутуризма», стремились к футуризму с более субъективно-личностный фокус) Сергея Есенина, Анатолия Мариенгофа и Вадима Шершеневича. «Имажинисты» провозгласили приоритет «образа» (будь то в компактной или более многословной формулировке) и часто ставили своей целью рисовать захватывающие и экзотические образы своими словами, признавая при этом ценность эмоционального / эмпирического микрокосма поэта и субъективного система символов.

« ОБЕРИУ» (русское сокращение от «Союз настоящего искусства» ) : Российский футуристический коллектив, действовавший в 1930-1940-х годах, основанный Даниилом Хармсом и Александром Введенским как прямое продолжение бывшего авангардные движения (которые к тому времени быстро угасали или были вытеснены официальной советской «культурной полицией»). Самый прямой прецедент «ОБЕРИУТОВ» (как они себя называли) — движение «Заум».«ОБЕРИУТЫ» сознательно стремились противопоставить себя культуре социалистического реализма, приняв абсурдизм, сюрреализм, бессмысленные стихи и ставя заведомо провокационные произведения искусства перформанса. Многие из «ОБЕРИУТОВ» также писали детские рассказы и стихи, которые оказались эффективным способом заработать на жизнь, не отклоняясь слишком далеко от своих эстетических пристрастий. Большая антология их работ была выпущена под названием «Ванна Архимеда».

Кратко о Мандельштаме

андельштам также пишется МАНДЕЛЬШТАМ, крупный русский поэт, прозаик, литературный публицист.Большинство его работ не публиковались в Советском Союзе во время сталинской эпохи (1929-53) и были почти неизвестны поколениям русских читатели до середины 1960-х гг. Мандельштам вырос в Санкт-Петербурге в еврейской семье среднего класса; его отец был зажиточным торговцем кожей, который бросил раввинское обучение ради светское образование в Германии; его мать была культурным представителем русского Еврейская интеллигенция .. После окончания частного элитного Тенишевского училища. в 1907 г. и неудачная попытка примкнуть к социал-революционному террористу организации, Мандельштам отправился во Францию, чтобы учиться в Сорбонне, а затем в Германию, чтобы поступить в Гейдельбергском университете.Вернувшись в Россию в 1911 году, он обратился в христианство. в христианство (крещены финскими методистами) и, таким образом, освобождены от Еврейская квота, продолжил обучение в университете Санкт-Петербурга, он покинул его в 1915 году, не получив ученую степень.

Его первые стихи появились в газете Св. Петербургский журнал Аполлон («Аполлон») в 1910 году. В ответ на ранний Футуристические манифесты, Мандельштам, совместно с Николаем Гумилевым, Анна Ахматова и Сергей Городецкий основали Акмеистическая школа поэзии, попытка систематизировать поэтическую практику новое поколение петербургских поэтов.Они отвергли смутный мистицизм русского языка. Символизм и требовал ясности и конкретности изображения, точности изображения. форма и смысл — в сочетании с обширной эрудицией (классическая античность, европейская история, особенно культурная, в том числе искусство и религия). Мандельштам резюмировал свое поэтическое кредо в манифесте Utro. Акмеизма («Утро акмеизма», 1913 г., публиковалось только в 1919 г.). В 1913 году он гарантирует публикацию своего первого небольшого сборника стихов «». Камень («Камень»), за которым следует более крупный том с тем же названием в 1916 и 1923 гг.Название было символом акмеиста и особенно Отождествление Мандельштама с культурной сущностью Санкт-Петербурга, классические традиции западноевропейской цивилизации и архитектурные выражение его духовного и политического наследия. Первые две редакции Камень (1913 и 1916) утвердил Мандельштама в качестве полноправного члена славная когорта русских поэтов. Его последующие коллекции ( Вторая книга [Книга вторая] , 1923, Стихотворения [Стихи] , 1928) заработал ему репутацию ведущего поэта своего поколения.

Не склонен служить рупором для

политической пропагандой (в отличие от Владимира Маяковского) Мандельштам считался

диалог со своим временем — моральный долг поэта. Он ответил на Первую мировую войну и

революция с серией историко-философских, медитативных стихов, которые

являются одними из лучших и самых глубоких в корпусе русской гражданской поэзии. От

темперамент и убежденность сторонник партии социалистов-революционеров, он

приветствовал крах старого режима в 1917 году и был противником большевистской

захват власти.Однако его опыт во время гражданской войны мало что оставил.

сомневаюсь, что ему не место в Белом движении. Как русский поэт, он чувствовал, что

должен был разделить судьбу своей страны и не мог выбрать эмиграцию. Как и многие

Русская интеллигенция того времени (сторонники «Смены вех»

движения или попутчиков), он заключил мир с Советами без

полностью отождествляя себя с методами или целями большевиков. Во время гражданской войны

(1918-21) Мандельштам жил попеременно в Петрограде, Киеве, Крыму и

В Грузии разные режимы.В 1922 г. после выхода в свет его нового

тома стихов, Тристия, он решил поселиться в Москве и женился

Надежда Яковлевна Хазина, с которой он познакомился в Киеве в 1919 году.

Поэзия Мандельштама, эрудита,

резонируя с историческими аналогиями и классическими мифами, поставили его на внешний

маргиналы советского литературного истеблишмента, но это не умаляло его авторитета как

главный поэт своего времени как среди литературной элиты, так и среди самых проницательных

читатели поэзии в правительстве большевиков (Мандельштам покровительствовал

Николай Бухарин).После Tristia поэтический выход Мандельштама постепенно

уменьшилось, и хотя некоторые из его самых значительных стихов были написаны в

1923-24 (Slate Ode и 1 января 1924 года), он полностью остановился в 1925 году.

Отворачиваясь от поэзии, Мандельштам создал несколько из 20 -х годов -го века.

лучшая мемуарная проза ( Шум времени, и Феодосия, , 1923) и

короткий экспериментальный роман ( The Egypt Stamp, 1928 ). Во время

1920-х годов он также опубликовал серию блестящих критических эссе (The End of the

Роман, 19-й гг., Барсучья нора: Александр Блок и

другие). Входит в сборник О поэзии ( О поэзии, 1928 ) ,

эти эссе, а также его Беседа о Данте (1932,

опубликовано в 1967 г.)), должны были иметь

длительное влияние на российское литературоведение (Михаил Бахтин,

Формалисты).

Как и многие его коллеги-поэты и

писателей, Мандельштам в 20-е годы зарабатывал на жизнь художественным переводом. В

1929 год, в напряженной политизированной атмосфере сталинской революции, Мандельштам

был замешан в скандале с авторским правом, который еще больше отдалял его от

литературное заведение. В ответ Мандельштам выпустил Четвертая проза (1930), поток монологов совести, высмеивающих раболепие советских

писателей, жестокости культурной бюрократии и абсурдности социалистических

строительство. Четвертая проза не публиковалась в России до 1989 года.

1930 г., благодаря еще мощному покровительству Николая Бухариных, Мандельштам был

получил заказ на поездку в Армению для наблюдения и записи прогресса

Пятилетка. Результатом стало возвращение Мандельштамов к поэзии (цикл

Армения и последующие Московские тетради) и Путешествие в Армению, а

яркий образец модернистской туристической прозы. Некоторые стихи того периода,

вместе с Journey, были опубликованы в периодической печати в 1932-33 гг. и

должны были стать последними публикациями при его жизни.Очищены от прежнего

скандала, Мандельштам возвращается в Москву как видный участник

Сообщество писателей, развитию способствовало кратковременная оттепель в культурной политике

в 1932-34 гг. Однако независимость Мандельштама, его неприятие нравственности

компромисс, его чувство гражданской ответственности и ужас, который он испытал

репрессии против крестьянства поставили его на путь столкновения со сталинскими

партия-государство. В ноябре 1933 года Мандельштам написал жгучую эпиграмму о Сталине.

которую он впоследствии прочитал многим своим друзьям (Мы живем, не чувствуя

страна у нас под ногами).Зная о растущей оппозиции Сталину в

партия, которая достигла своего апогея в январе 1934 г. на 17 th party

Конгресса, Мандельштам надеялся, что его стихотворение станет городским фольклором и расширит

база антисталинской оппозиции. В стихотворении Сталин — убийца

крестьяне с червеобразными пальцами и тараканьими усами, восторгаются

пытки и казни оптом. Осуждаемый кем-то из его круга,

Мандельштам был арестован за эпиграмму в мае 1934 г. и отправлен в ссылку, с

Приговор Сталину: изолировать, но защищать.Мягкий приговор был продиктован

Сталин желает привлечь на свою сторону интеллигенцию и улучшить свое

имидж за рубежом, политика в соответствии с его постановкой Первого съезда Советов

Писатели (август 1934 г.).

Напряжение ареста,

тюремное заключение и допросы, вынудившие Мандельштама раскрыть имена

друзья, которые слышали, как он читал стихотворение, привели к затяжной схватке

психическое заболевание. Находясь в больнице в Чердыни (Урал), Мандельштам

пытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна, но выжил и был переназначен

в более гостеприимный город Воронеж, где ему удалось вернуть себе часть своего

душевное равновесие.Ссылка предоставила высшую защиту, ему было позволено

работает в местном театре и на радиостанции, но из-за навязанной ему изоляции

среда становилась невыносимой. Мандельштам был одержим идеей

искупив свое преступление против Сталина и превратившись в нового советского

человек. Этот воронежский период (1934-1937 гг.), Пожалуй, самый продуктивный в России.

Карьера Мандельштама как поэта, дающая три замечательных цикла: г. Воронеж.

Записные книжки № , а также его самое длинное стихотворение «Ода Сталину».В некотором смысле

кульминация Воронежских Тетрадей , это сразу блестящий пиндаровский

панегирик своему мучителю и христианская мольба отцу всех людей

быть пощаженным Крестом. Созданный великим поэтом, он является уникальным памятником.

к душевному ужасу сталинизма и трагедии интеллигенции

капитуляция перед насилием и идеологическим диктатом сталинских

режим.

В мае 1937 года отбыл наказание Мандельштам.

уехал из Воронежа, но, как бывший ссыльный, не получил вида на жительство в течение

Радиус 100 км от Москвы.Обездоленный, бездомный, страдающий астмой и сердцем

болезнь, Мандельштам упорно пытается реабилитировать себя, что делает раундов

квартир писателей и офисов Союза писателей, читающих Оду,

умолял о работе и возвращении к нормальной жизни. Друзья поэтов в Москве

а Ленинград собрал сбор, чтобы спасти Мандельштамов от голода. В

В марте 1938 г. Генеральный секретарь Союза писателей Владимир Ставский,

передал Мандельштама главе тайной полиции Николаю Ежову как

кто-то создает проблемы в писательском сообществе.Денонсация включала

экспертный обзор творчества Мандельштамов писателя Петра Павленко, который

с неохотной похвалой отверг Мандельштама как просто версификатора, но для некоторых из них

Оды строчки. Через месяц, 3 мая 1938 года, Мандельштам был арестован.

Приговоренный к пяти годам исправительно-трудовых лагерей за антисоветскую деятельность, он умер в

пересыльный лагерь под Владивостоком 27 декабря 1938 г. Ода осталась

не публиковалась до 1976 г.

Возможно больше

чем любой другой поэт его славного поколения, за исключением Велемира

Хлебникова, Мандельштам отличался полной приверженностью своему делу.

призвание поэта-пророка, поэта-мученика.Без постоянного проживания и постоянного проживания

работы, но в течение короткого перерыва в начале 1930-х годов он прожил жизнь

архетипический поэт, распространяющий рукописи среди своих друзей и полагающийся на их

память для архивирования его неопубликованных стихов. Это было в первую очередь через

усилиями его вдовы, умершей в 1980 году, эта маленькая поэзия Осипа

Мандельштам погиб; она сохранила его работы во время репрессий

запоминать их и собирать копии рукописей.

После Сталина

смерть возобновлена публикация на русском языке произведений Мандельштама, с первых

сборник стихов Мандельштамов, вышедший в 1973 году. Но это был ранний американский сборник.

двухтомное аннотированное издание Мандельштама Глеба Струве и Бориса Филиппова

(1964), а также книги воспоминаний Надежды Мандельштам, принесшие

творчество поэтов вниманию новых поколений читателей, ученых,

и коллеги-поэты. В России на рубеже ХХI веков Мандельштам

остался одним из самых цитируемых поэтов своего времени.

Библиография

Осип Мандельштам: Стихи, избранные и перевод Джеймса Грина; предисловия Надежды Мандельштам и Дональда Дэви. (1978). Проза Осипа Мандельштама: Шум времени, Феодосия, Египетская печать. В переводе с критическим эссе Кларенс Браун (1965, 1989). Полная критическая проза и письма / Мандельштам; отредактировал Джейн Гэри Харрис; переведена Джейн Гэри Харрис. (1979) Надежда Мандельштам (Надежда Мандельштам), Надежда против надежды (1970 г., переиздано в 1989 г .; первоначально опубликовано на русском языке, 1970), и Hope Abandoned (1974, переиздан в 1989 г .; первоначально опубликовано на русском языке в 1972 г.), воспоминания его жены, были издается на Западе на русском и английском языках.Кларенс Браун, Мандельштам (1976). Ронен, Омри. Подход к Мандельштамтам (1983). Григорий Фрейдин, А Разноцветный герб: Осип Мандельштам и его мифологии самопрезентации. (1987).

Авторские права 2001 г., Григорий Фрейдин

Определение акмеизма Merriam-Webster

Ac · me · ism | \ Ak-mē-ˌi-zəm \ : литературное движение русских поэтов в начале 20 века, которое характеризовалось реакцией на расплывчатость символизма и упором на ясность. Акмеизм, футуризм и другие движения процветали, но сталинская эпоха заставила их замолчать.- А. В. Ноулз, Notes and Queries , март 1993 г.Очерк Серебряного века русской литературы.«Серебряный век» русской поэзии. Аксизм в русской поэзии

«Серебряный век» — литературная эпоха начала ХХ века, названная в отличие от пушкинского «Золотого века» (первая половина XIX века) и характеризующаяся большим количеством направлений, течений, философских школ. Основная идея — вернуть литературе функцию искусства, а не зеркала действительности. Если «золотой век» был характерен как для поэзии, так и для прозы, то «серебряный век» больше отразился на поэтическом творчестве.

Литературные стили разделились на две большие группы: реализм и модернизм. В реалистическом ключе М. Горький, Л. Андреев, И. Бунин, И. Шмелев, Б. Зайцев. Однако это не «классический» реализм XIX века. Авторы не ставят перед собой задачу типизировать и обобщать общественные явления, они отражают настроения, краски окружающей их действительности.

Модернизм был совершенно новым явлением в русской литературе, заимствованным из Франции. Для него характерно множество разных токов.Появилась первая символика, существовавшая в 1890-1910 годах. В символических произведениях впечатления, мечты, фантазии побеждают реальность. Каждый образ образно создается посредством намеков, ссылок, соответствий с другими явлениями. От романтизма к символизму пришла идея теневого эфира: разделение бытия на реальное, несовершенное и несовершенное, и совершенное, вечное и необоснованное. Поэзию символистов сложно читать без подготовки, есть отсылки к религиозным, эзотерическим, магическим произведениям.«Старшие символисты» вошли в литературу в 90-е годы XIX века (В. Брюсов, К. Бальмонт, Д. Мережковский), они были за эстетизм, главное в их творчестве — разрыв с идеями литературы прошлого. «Младшие» были созданы в первом десятилетии ХХ века (А. Белый, А. Блок, В. Иванов), они принесли символизм на позиции всего религиозно-философского учения.

К 1910 году символизм переживал кризис, вскоре его вытеснили новые течения — акмеизм и футуризм.Акмиизм призывал к реформе символики, противоречил ей в основных положениях: теперь изображения не отвлеченные и неаккуратные, а точные и предметные. Амбаместы (Н. Гумилев, А. Ахматова, Г. Адамович, О. Мандельштам) отказались от мистики, стремились установить диалог своей поэзии и мира, а не поэзии с миром духов, как символисты.

Футуризм развивался параллельно с акмеизмом, но ему полностью противоречили. Как и все противоречили. Футуристы (В. Маяковский, В.Хлебников, Б. Пастернак, И. Северянин) разорвали связь с наследием прошлого, хотели создать новую культуру, а старую стереть с лица земли. В этом направлении создавались революционные настроения, эстетика урбанизма и бунтарства, новые слова и правила сложения, не было ограничений в выборе тем и выразительных средств (поэтому у футуристов не было загнутых и нецензурных выражений).

В первые десятилетия ХХ века произошло множество кризисов и социальных катаклизмов, потрясших весь мир.И он изменился, как искусство. Становилось больше свободы, все меньше и меньше религии, морали, законов. Именно поэтому появилось так много новых способов самовыражения. Литература отражала основные направления в искусстве, поэтому тоже менялась. «Серебряный век» дал много новых имен, многие из них навсегда останутся в сокровищнице русской и мировой литературы. Читая поэтов этого периода, понимаешь, что все эти разные стили, программы и инсталляции не самые важные.Главное, чтобы осталось вечное и непоколебимое ощущение, что сердце в тисках от прочитанного. Ведь для того, чтобы остаться в веках, нужно быть талантливым писателем, неважна программа, важно, написана ли душа.

На смену XIX века, период неординарного взлета отечественной культуры и великих достижений во всех сферах искусства, наступил сложный, полный драматических событий и поворотных моментов XX века. На смену золотому веку общественной и художественной жизни пришел так называемый серебряный, который дал начало бурному развитию русской литературы, поэзии и прозы в новых ярких течениях, а впоследствии стал отправной точкой для ее падения.

В этой статье мы остановимся на поэзии Серебряного века, рассмотрим ее и расскажем об основных направлениях, таких как символизм, акмеизм и футуризм, каждое из которых отличалось особой музыкой стихов и ярким выражением. переживаний и чувств лирического героя.

Поэзия Серебряного века. До времени в русской культуре и искусстве

Считается, что начало серебряного века русской литературы приходится на 80-90 годы. XIX век В это время появляется много замечательных поэтов: В.Брысов, К. Рылеев, К. Бальмонт, И. Анненский — и писатели: Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин. Страна переживает непростые времена. Во время правления Александра I наблюдается сильный патриотический подъем во время войны 1812 года, а после, из-за резкого изменения ранее либеральной политики короля, общество переживает болезненную утрату иллюзий и тяжелые моральные потери.

Поэзия Серебряного века достигает к 1915 году поэзии Серебряного века.Общественная жизнь И политическая ситуация характеризуется глубоким кризисом, неспокойной, кипящей атмосферой. Растут массовые выступления, происходит политизация жизни и одновременно укрепляется личное самосознание. Общество предпринимает напряженные попытки найти новый идеал власти и социального строительства. А поэты и писатели идут в ногу со временем, осваивая новые художественные формы и предлагая смелые идеи. Человеческую личность начинают осознавать как единство многих начал: природного и социального, биологического и нравственного.В годы Февраля, Октябрьской революции и Гражданской войны поэзия Серебряного века переживает кризис.

Заключительным аккордом произведения становится речь А. Блока «О назначении поэта» (11 февраля 1921 г.), произнесенная им на митинге по случаю 84-й годовщины смерти А. С. Пушкина. Серебряный век.

Характеристика литературы XIX — начала XX вв.

Рассмотрим особенности поэзии Серебряного века. Во-первых, одной из главных особенностей литературы того времени был огромный интерес к вечным темам: поиск омытых жизнями отдельной личности и всего человечества в целом, загадок национального характера, истории страны, взаимовлияние мира и духовности, взаимодействие человека и природы.Литература конца XIX века. Он становится все более философским: авторы раскрывают темы войны, революции, личной трагедии человека, потерявшего мир и внутреннюю гармонию в силу обстоятельств. В произведениях писателей и поэтов, новый, смелый, неординарный, решительный и часто непредсказуемо герой рождается, упорно преодолевая все невзгоды и лишения. В большинстве работ пристальное внимание уделяется именно тому, как субъект воспринимает трагические общественные события через призму своего сознания.Во-вторых, особенность поэзии и прозы заключалась в интенсивном поиске оригинальных художественных форм, а также средств выражения чувств и эмоций. Поэтическая форма и рифма сыграли особо важную роль. Многие авторы отказались от классической архивации текста и изобретали новые приемы, например, В. Маяковский создал свою знаменитую «Лестенку». Часто авторы для достижения особого эффекта использовали речевые и языковые аномалии, фрагментацию, алогомбизм и даже допускали

В-третьих, поэты серебряного века русской поэзии свободно экспериментировали с художественными особенностями слова.Стремясь выразить сложные, часто противоречивые, «изменчивые» духовные порывы, авторы стали по-новому относятся к Слову, пытаясь в своих стихах передать тончайшие оттенки смыслов. Стандартные, шаблонные определения четких объективных объектов: любви, зла, семейных ценностей, морали — стали заменены абстрактными психологическими описаниями. Точные концепции уступили место намекам и недорогим. Какая жалость, подвижность словесных ценностей была достигнута с помощью ярчайших метафор, которые часто начинали строиться на очевидном сходстве предметов или явлений, но на неочевидных признаках.

Четвертый, характеризующийся новыми способами передачи мыслей и чувств лирического героя поэзии серебряного века. Стихи многих авторов стали создаваться с использованием образов, мотивов различных культур, а также скрытых и явных цитат. Например, многие художники Слова включали сцены из греческих, римских и немного более поздних славянских мифов и легенд. В работах М. Цветаевой и В. Брюса мифология используется для построения универсальных психологических моделей, позволяющих осмыслить человеческую личность, в частности ее духовную составляющую.Каждый поэт серебряного века ярко индивидуален. Вы легко поймете, кому из них принадлежат те или иные стихотворения. Но все они старались сделать свои произведения более осязаемыми, живыми, красочными, чтобы любой читатель мог прочувствовать каждое слово и строчку.

Основные направления поэзии Серебряного века. Символизм

Писатели и поэты, противопоставляя себя реализму, заявили о создании нового современного искусства — модернизма. Существует три основных поэзии Серебряного века: символизм, акмеизм, футуризм.У каждого из них были свои самые яркие черты. Первоначально символизм возник во Франции как протест против обычного проявления действительности и недовольства буржуазной жизнью. Отсюда и в этом районе Я. Морсас считал, что только с особой подсказкой — символом можно постичь тайну Вселенной. В России символизм появился в начале 1890-х годов. Основоположником этого течения стал Д. С. Мережковский, провозгласивший в своей книге три основных постулата нового искусства: символизация, мистическое содержание и «расширение художественной впечатлительности».»

Старшие и младшие символы

Первыми символами, впоследствии названными старшими, стали В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб, З. Н. Гиппиус, Н. М. Минский и др. Поэты. Их творчество часто характеризовалось резкое отрицание окружающей действительности.Они изображали реальную жизнь как скучную, уродливую и бессмысленную, пытаясь передать тончайшие оттенки своих ощущений.

Период с 1901 по 1904 гг. знаменует наступление новых вех русской поэзии.Стихи символистов пропитаны революционным духом и предчувствием грядущих перемен. Молодые символисты: А. Блок, В. Иванов, А. Уайт — не отрицают мир, и мы стремимся к его трансформации, обладая забавной красотой, любовью и женственностью, которые обязательно изменят реальность. Именно с появлением на литературной арене более молодых символистов в литературу вошло понятие символа. Поэты понимают его как многоязычное слово, отражающее мировое «небо», духовную сущность и одновременно «земное царство».

Символизм в годы революции

Поэзия русского серебряного века 1905–1907. претерпевает изменения. Большинство символистов, акцентируя внимание на социальных и политических событиях, происходящих в стране, пересматривают свои взгляды на мир и красоту. Последнее теперь понимается как борьба за хаос. Поэты создают образы нового мира, который приходит на смену погибающему. В.Я. Брюс создает стихотворения «Туманные гунны», А. Блок — «Барка Жизнь», «Поднялся из мрака погребов …» и другие.

Изменения символики. Теперь ее тянет не к древнему наследию, а к русскому фольклору, а также славянской мифологии. После революции появляются визжащие символисты, которые хотят защитить искусство от революционной стихии и, наоборот, активно интересуются социальной борьбой. После 1907 года споры символистов иссякают, искусство прошлого приходит в движение. А с 1910 года русский символизм переживает кризис, ярко отражающий его внутреннюю противоречивость.

Ось в русской поэзии

В 1911 году Н.С. Гумилев организует литературный кружок «Магазин поэтов». В него вошли поэты О. Мандельштам, Иванов и Адамович. Это новое направление не отвергало окружающую действительность, а принимало действительность такой, какая она есть, претендуя на ее ценность. «Магазин поэтов» начал выпускать свой журнал «Гипербори», а также печатные произведения в Апполоне. Аксизм, зародившись как литературная школа поиска выхода из кризиса символизма, объединил самые разные мировоззренческие и художественные установки поэтов.

Особенности русского футуризма

Серебряный век в русской поэзии дал начало еще одному интересному направлению — «футуризм» (от лат. Futurum, то есть «будущее»). Поиск новых художественных форм в творчестве братьев Н. и Д. Бурлуковых, Н. С. Гончаровых, Н. Кулиной, М. В. Матюшина стал предпосылкой зарождения этого направления в России.

В 1910 году был выпущен футуристический сборник «Судейские судьи», в котором были собраны произведения таких ярких поэтов, как В.В. Каменский, В. В. Хлебников, братья Братеюки, Э. Гуро. Эти авторы составили ядро так называемого кубического фала. Позже к ним присоединился В. Маяковский. В декабре 1912 года вышел Альманах «Общество за вкус». Стихи кубефутуристов «Удар Лесина», «Пыльная луна», «Ринг Парнас», «Затучка» стали предметом многочисленных споров. Сначала они воспринимались как способ раздражать читательские привычки, но с более внимательным чтением, острым желанием показать новое видение мира и особой социальной вовлеченностью.Антиэстетика превратилась в отказ от бездушной, фальшивой красоты, грубость выражений превратилась в порок толпы.

Эго-патуристическое

Помимо кубического пира возникло еще несколько течений, в том числе эгохучуризм, возглавляемый И. северянами. К нему присоединились такие поэты, как В. И. Гнездо, И. В. Игнатьев, К. Олимпов и другие. Создано издательство «Петербургская Герак», выпускаются журналы и альманахи с оригинальными названиями: «Нецопа», «Орлы над бездной», «Засахахар Кры» и др.Их стихи отличались экстравагантностью и часто составлялись из созданных ими слов. Помимо эгофулюров, действовали еще две группы: «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев, С. П. Бобров) и «Мезонин поэзии» (Р. Ивнев, С. М. Третьяков, В. Г. Шерневич).

Вместо заточения

Серебряный век русской поэзии был недолгим, но объединил плеяду самых ярких, талантливых поэтов. Во многих из них биографии сложились трагически, ведь волей судьбы им пришлось жить и творить в столь роковом для страны переломном времени революций и хаоса послереволюционных лет, гражданской войны, крушения надежд и возрождения. .Многие поэты погибли после трагических событий (В. Хлебников, А. Блок), многие эмигрировали (К. Бальмонт, З. Гиппиус, И. Северянин, М. Цветаева), некоторые посягательства на жизнь были расстреляны в сталинских лагерях. Но всем им удалось внести огромный вклад в русскую культуру и обогатить ее своими выразительными, красочными, оригинальными произведениями.

Стихотворение завершается двухместной фигуркой, в которой выражено трагическое противоречие блочного героя:

С темным — один —

Задумчивые двери

… смелое преступление, подозрение,

Как там горизонт!

Опять улетай!

Сборник завершается стихотворением «Подарил слепому, дневное общение …» Это стихотворение по своей тональности напоминает стихотворение из «молитвенного» цикла, помещенного блоком в конце первого раздела «неподвижности» — » поклонение у входа в очереди … »Подхватывает последние строчки« молитвы »:

И снова в бездумной смене

Летим в лазурь.

Какие есть моменты резервов?

Не победить смертные мечты!

Раздел «Перекресток» открывается значительным и откровенно дерзким стихотворением «Обман», далеким от разведки первой части сборника.Вместо фабрики розовой зари, Гар, носится красный цвет: Красный карлик, Красная шапка, Красное солнце: «Красную рогатку выставили на улицу. Спящие солдаты …»

Но меня пугает: вы измените внешний вид.

Следующие стихотворения все в большей степени развивают тему обмана, тему города, в котором сконцентрированы порок и смерть. Красные тона еще более усилены: кровавое солнце, красная граница города, красный дворник, пьяно-алатская вода. В стихотворении «Город в красных пределах… », посвящена лучшему другу Евгении Ивановой, тоже испытавшей мучительную любовно-ненависть к петровскому городу, блок загустил краску до такой степени, что это уже не город, а« серокаменное тело ». «мертвое лицо», колокол с «окровавленным языком»

Право на жизнь

Но будущий неминуемый путь лирического героя:

Не слышу ни гнезд, ни речи,

История любви рыцаря и прекрасных дам от начала и до конца драматического.В основе сюжетного движения первой книги — начальная и все время нарастающая драма, заложенная в самом характере героев, и прежде всего в характере прекрасной дамы. Ее обращение изменено, непонятно. Этот мотив сразу же был замечен во втором стихотворении сборника «Сурьма …»:

Литературные произведения: Что меня привлекло в поэзии «Серебряный век»

Встречайте новый вихрь видений

Владимир Соловьев оказал большое влияние на поэта и его творчество.Идея двухэмирина, самка начала не покидать блок.

Серебряный век русской поэзии не вполне заслуженно носит такое имя. Ведь возникшие в то время открытия и нововведения по праву можно назвать золотыми. Именно тогда в России появляется кинематограф, искусство достигает наивысшей точки своего зарождения, наступает эпоха модернизма — совершенно нового культурного феномена, не понятого многими, но воплощающего прекрасные идеи.В литературе, живописи и музыке появились творцы, имена которых мы знаем сегодня, и мы с интересом изучаем подробности их жизни. Несмотря на то, что это время было перечеркнуто войной и ужасными революционными событиями, это не мешает нам говорить о тех чудесных вещах, которые произошли тогда.

Достижения серебряного века невозможно переоценить. Никогда в истории культуры не возникало одновременно столь богатого и трагического периода. Революция сломала жизни многих писателей и художников, и большинство из них, к сожалению, не выдержало ее зверств как в моральном, так и в физическом смысле.

Все началось в 20 веке, что по датировке совпало с зарождением модернизма. Именно тогда зародилась атмосфера невероятного творческого подъема. В то время в России люди имели возможность получить образование, которое стало доступным не только богатым слоям населения. Многие известные ученые делают открытия в области медицины, ботаники, открываются неизведанные тайны космоса, совершаются кругосветные путешествия. Но все же эпоха серебряного века наиболее ярко проявила себя в литературе.Это был период, когда возникали разные направления, писатели объединялись в группы, чтобы творить искусство и обсуждать зрелые плоды.

Естественно, выделить некую точку отсчета серебряного века практически невозможно. В начале ХХ века авторы, которые еще пытались поддерживать дух реализма (Чехов, Толстой), сохранили свои стойкие позиции и оставались на пике популярности. Но плеяда молодых писателей, пытавшихся ниспровергнуть каноны и создать новые искусства, приближалась к устрашающей стремительности.Традиционная культура должна была измениться, классические авторы оказались на пьедестале и открыли дорогу новому течению. Наверное, можно сказать, что все началось в 1987 году, когда одна из главных теоретиков символизма — Соловьев преподносит книгу «оправдания добра». Именно в нем содержатся все основные философские идеи, положенные писателями Серебряного века за основу. Но все оказалось не так просто. Молодые писатели не просто появились в культурной среде, это была реакция на перемены в стране.В тот момент изменились представления, моральные ценности, человеческие ориентиры. И такое тотальное изменение всех сторон жизни буквально заставило творческую интеллигенцию заговорить об этом.

Этапов Серебряного века можно разделить на:

- -90-е гг. XIX век — Начало первой русской революции 1905 — 1907 гг. — Наступает поворот от реакции 80-х годов. до общественного подъема, сопровождаемого новыми явлениями в культуре;

- -1905 — 1907, когда революция была важнейшим фактором культурного процесса;

- -1907-1917.- время острой идейно-художественной борьбы и пересмотра традиционных ценностей;

- -1917 — конец 20-х гг. ХХ век, когда дореволюционная культура отчасти сохранила традиции «серебряного века». Русская эмиграция заявляет о себе.

Поток

Серебряные веки очень резко выделяются на фоне всех других культурных явлений наличием множества течений. Все они очень сильно расходились друг с другом, но по своей сути были относительны, поскольку происходило одно из другого.Наиболее ярко проявились символизм, акмеизм и футуризм. Чтобы понять, что несло каждое из направлений, стоит обосновать историю их возникновения.

Символизм

1980 — середина 19 века. Каким было мировоззрение человека в то время? Он был уверен в себе благодаря своим знаниям. Теории Дарвина, позитивизм контакта Огюста, так называемый европоцентризм, создали прочную почву под их ногами. Но тогда же началась эпоха великих открытий. Из-за этого европейский человек уже не мог чувствовать себя так уверенно, как раньше.Новые изобретения и изменения привели к тому, что он начал чувствовать себя потерянным среди изобилия. И в этот момент наступает эпоха отрицания. Декадность захватила умы культурной части населения. Затем во Франции стали популярны Малларме, Верлен и Рембо — первые поэты, которые осмелились найти иной способ изобразить мир. Русские поэты уже очень скоро узнают об этих важнейших фигурах и начинают брать с них пример.

С этого момента начинается символизм. Какая основная мысль несет это направление? Поэты-символисты утверждали, что с помощью символа можно исследовать мир.Конечно, на протяжении всей мировой истории все писатели и художники использовали символизм. Но модернисты тоже смотрели на это явление. Символ для них — указание на то, что недоступно человеческому пониманию. Символисты считали, что разум и рационализм никогда не помогут постичь прекрасный мир искусства. Они начали концентрировать внимание на мистической составляющей собственных произведений.

Знаков:

- Основная тема их творчества — религия.

- Главные герои их произведений теперь становятся мучениками или пророками.

- Символизм отказывается от конкретного образа действительности и содержания. Это скорее представление объективного мира с помощью персонажей.

- Поэты-символисты держались на расстоянии и не вмешивались в общественную и политическую жизнь общества.

- Их главным девизом была фраза: «Мы привлекаем ваших фаворитов», то есть они сознательно отталкивали читателей, чтобы не быть массовым культурным явлением.

К основным символистам относятся такие писатели, как:

- Брюсов,

- Бальмонт,

- Мережковского,

- Гиппиус.

Эстетический символизм — эстетический намек. Автор не изображает мир вещей, не высказывает своего мнения, а только пишет о своих ассоциациях, связанных с тем или иным предметом. Вот почему символисты так оценили музыку. С. Байлер считал символизм единственно возможным способом отображения действительности.

Ось

Аксизм — самое загадочное явление серебряного века. Берет свое начало в 1911 году. Но некоторые исследователи и филологи иногда заявляют, что никакого водного не было вообще, и это своего рода продолжение символизма. Но в этих направлениях все же есть разногласия. Акмеизм стал новым, более свежим течением и появился в тот момент, когда символизм начал познавать себя и раскол в его окружении. Молодые поэты, которые изначально хотели причислить себя к символистам, были разочарованы этим событием и решили создать новую группу.В 1911 году Гумилев организовал «Магазин поэтов», когда почувствовал, что у него достаточно опыта и сил, чтобы обучать других. К нему присоединяется Городецкий. Вместе они хотят привязать к себе как можно больше «разных» поэтов. В итоге случилось: «Мастерскую» посетили Хлебников, Клюев и Бурлюк, из-под крыла Гумилева вышли такие писатели, как Мандельштам и Ахматов. Молодым поэтам была нужна профессиональная среда, и они получили ее, когда присоединились к сообществу «мастерских».

Аксизм — красивое слово, которое переводится как «вершина» или «край». Каковы основные различия между символизмом и акмеизмом ?

- Во-первых, это то, что произведения поэтов-амеистов были проще и не несли столь глубокого сакрального смысла, как у символистов. Тема религии оказалась не такой назойливой, тема мистики тоже отошла на второй план. Точнее, акмеисты писали о земном, но предлагали не забывать, что существует и сюрреалистическая сторона.

- Если символизм нес в себе идею непостижимой тайны, то акмеизм — это, скорее, загадка, над которой стоит задуматься и обязательно найти ответ.

Но амейсты сильно торопились, и течение просуществовало не так долго, как того хотели его участники. Уже в первые годы был написан манифест акмеизма, который при всей своей насыщенности не особо подходил к реальности. Творчество «магазинных» поэтов не всегда несло в себе все идеи манифеста, и критики были этим очень недовольны.А в 1914 году началась война, и акмеизм вскоре был забыт, и не успел расцвести.

Футуризм

Футуризм не был цельной эстетической школой и включал в себя различные направления: кубафацитуризм, эгоучуризм, мезонинную поэзию и т. Д. Его имя происходит от английского слова. «Будущее», что переводится как «будущее». Давид Давидович Бурлюк — один из главных представителей, «отец футуризма», как он сам любил называть себя, терпеть не мог заимствования из языка и называл футуристов «волей».

Знаки и признаки:

- Футуристы, в отличие от других направлений, ориентированы на разные типы Культуры. У поэта образовалась новая роль, он стал одновременно разрушителем и Творцом.

- Футуризм, как явление авангарда, стремился поднять публику. Марсель Душан, принесший на выставку писсуар и назвавший его своим творением, изобразив на нем свою подпись, был первым, кто совершил столь скандальный выпад в сторону творческой интеллигенции.

- Некоторые филологи утверждают, что акмеизм и футуризм — это не отдельные течения, а лишь реакция на то, что представители символизма делали в свое время. Действительно, в стихах многих символистов, например, у блока или бальмонта, можно найти строки, которые звучат очень авангардно.

- Если символисты считали главным искусством музыки, то футуристы, прежде всего, ориентировались на живопись. Неудивительно, что многие поэты изначально были художниками, например, Д. Бурлюк и его брат, Маяковский и Хлебников.Ведь искусство футуризма — это искусство изображения, слова изображались на плакатах или агитационных листах, чтобы зрители могли увидеть и запомнить главное послание поэтов.

- Футуристы предлагают окончательно забыть о традиционном искусстве. «Сбросить Пушкина с корабля нашего времени» — их главный девиз. Маринетти также призвала «Ежедневно плевать на алтарь искусства».

- Футуристы больше обращали внимание не на символизм, а именно на Слово. Его пытались изменить, порой не самым понятным и эстетичным способом прикоснуться к читателю.Их интересовали исторические основы слова, его фонетика. Это было необходимо для того, чтобы слова буквально «выкинулись» из текста.

На происхождение футуризма большое влияние оказала деятельность итальянских футуристов, особенно Манифест Филиппо Томазо Маринетти, написанный в 1910 году.

В 1910 году не стало группы братьев Бурлуковых, Велимиры Хуркниковой и поэтессы Елены Гуро, прожившей, к сожалению, очень недолгой жизни, но он питал большие надежды, как Создатель.Они прописывают Давида Бурлюка дом для творчества и создают сборник «Садок судьи». Распечатал его на самой дешевой бумаге (обои) и пришел в знаменитые «Среды» к В. Иванову. Весь вечер прошел довольно тихо, но ушел раньше, спустив карманы чужих пальто, на те самые коллекции. Именно с этого необычного происшествия, по сути, и начался русский футуризм.

В 1912 году создается «молчание общественного вкуса», шокировавшее читателей. Этот сборник наполовину состоял из стихов В.Хлебникова, творчество которого очень ценили футуристы.

Футуристы призывали к созданию новых форм в искусстве. Основными мотивами их творчества были:

- возвышение собственного «Я»,

- фанатичное поклонение войне и разрушениям,

- презрение к буржуазии и слабая человеческая усталость.

Им было важно привлечь как можно больше внимания, а для этого футуристы были готовы ко всему. Они были одеты в странную одежду, рисовали символы на лицах, развешивали плакаты и ходили по городу, распевая свои произведения.Люди реагировали по-разному, кто-то восхищенно смотрел вслед, удивляясь храбрости пришельцев, а кто-то мог наброситься на них кулаками.

Имазинизм