Абиотический биотический и антропогенный факторы: Биотические, абиотические и антропогенные факторы

Урок 4. организменный уровень жизни. биотические связи и роль экологических факторов в жизни организмов — Экология — 10 класс

Экология, 10 класс

Урок 4. Организменный уровень жизни. Биотические связи и роль экологических факторов в жизни организмов

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

На уроке мы узнаем:

- что такое экологические факторы среды;

- какие бывают биотические взаимодействия организмов;

- законы действия экологических факторов.

Научимся:

- классифицировать экологические факторы, приводить их примеры,

- описывать действие экологических факторов на организмы, определять организменный уровень живых систем,

- моделировать действие экологических факторов на организмы и популяции, выявлять роль антропогенных факторов,

- приводить примеры негативных последствий воздействия антропогенных факторов на организмы и биоту в целом.

Сможем:

- аргументировать собственную позицию, связанную с ответственностью за состояние окружающей среды, своего здоровья и здоровья других.

Глоссарий по теме:

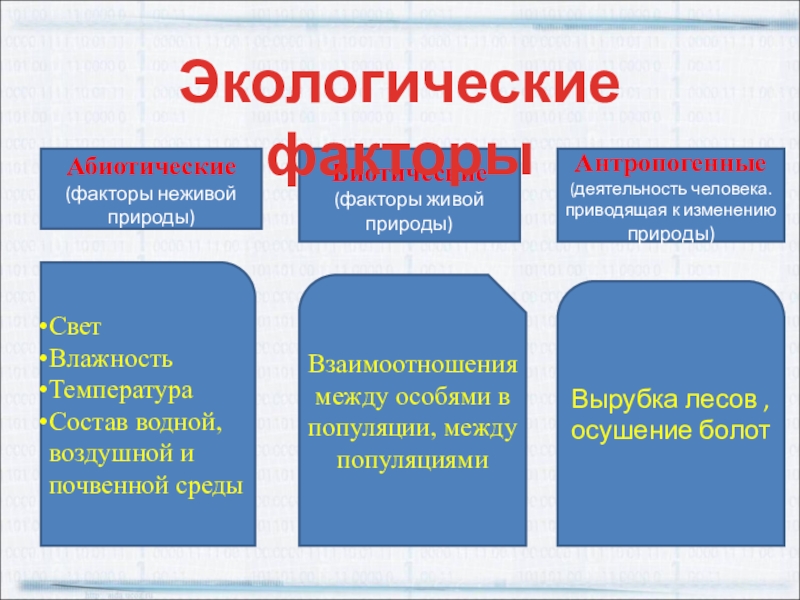

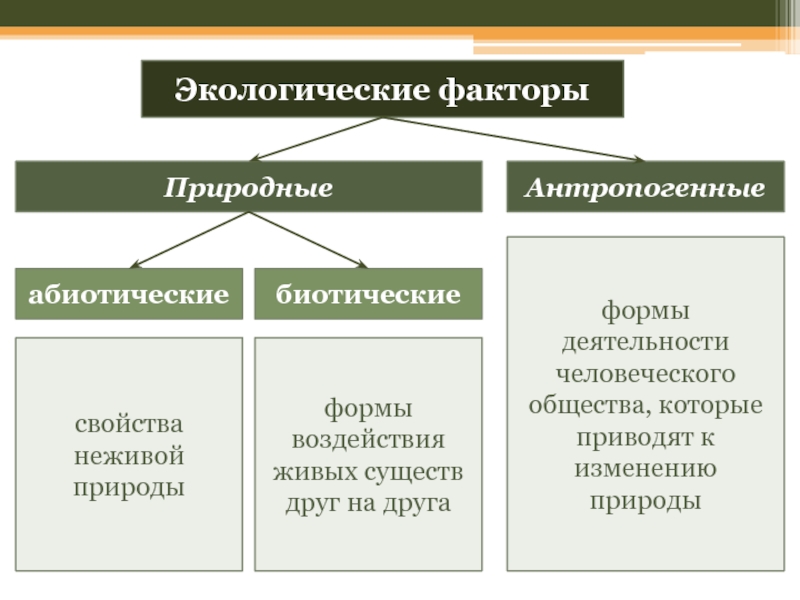

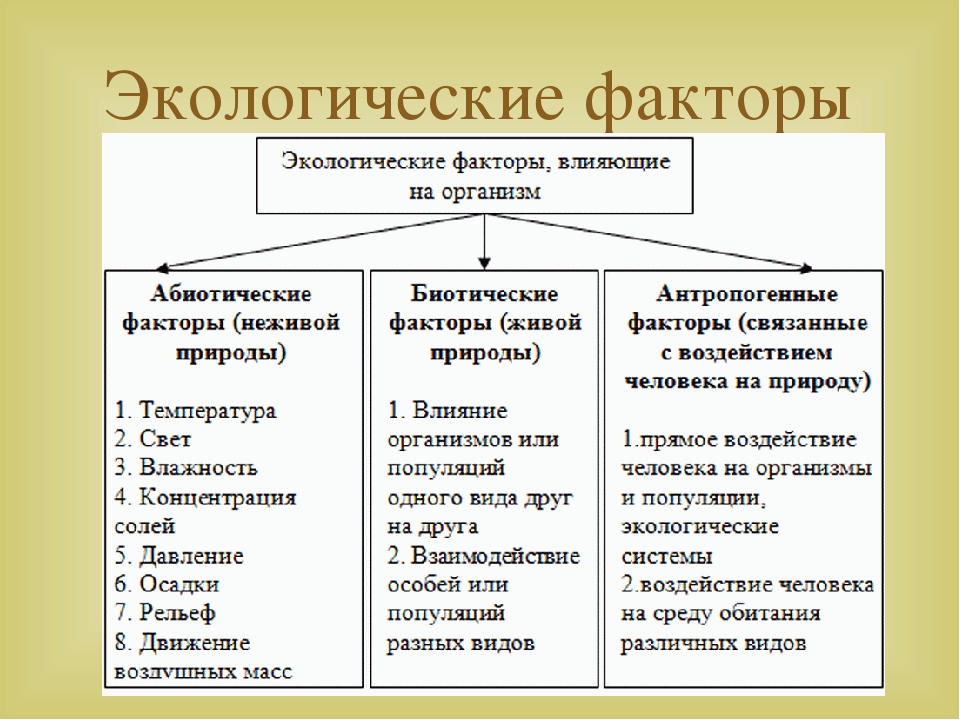

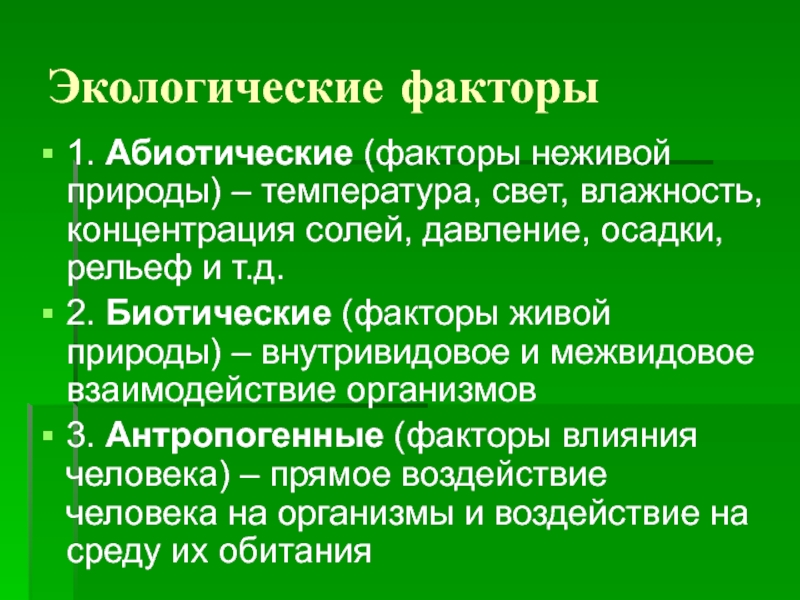

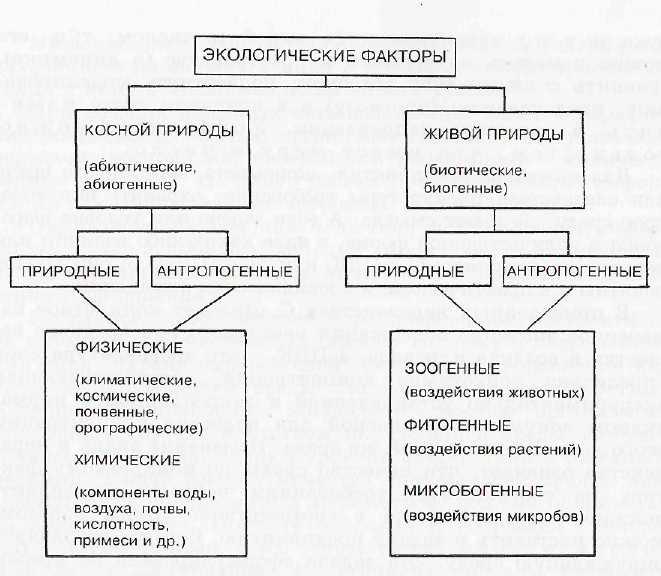

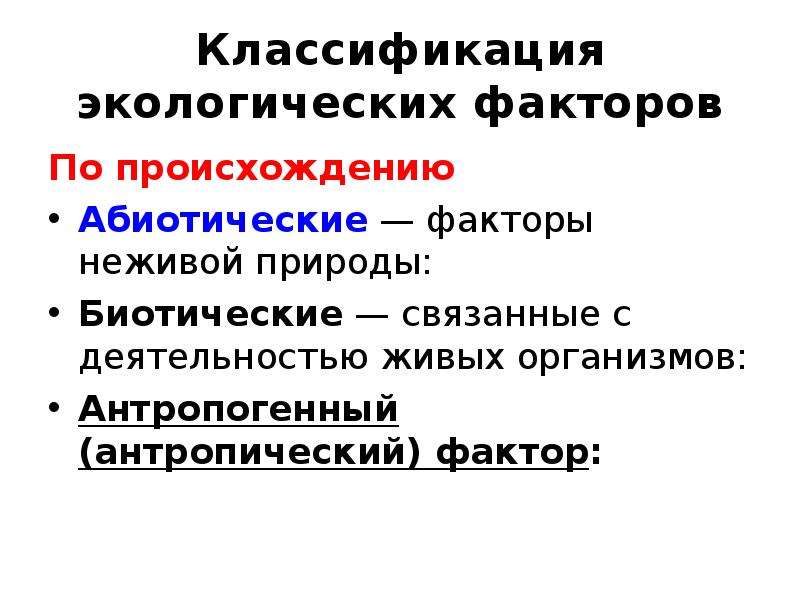

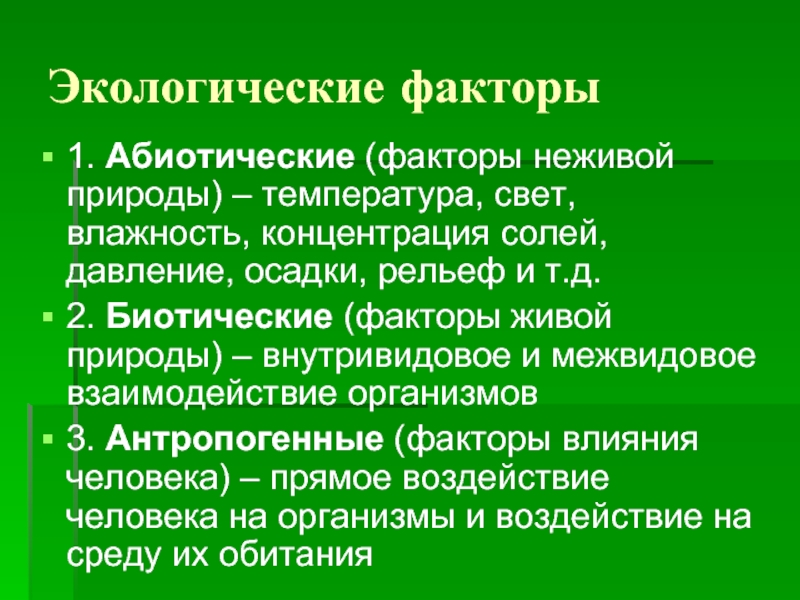

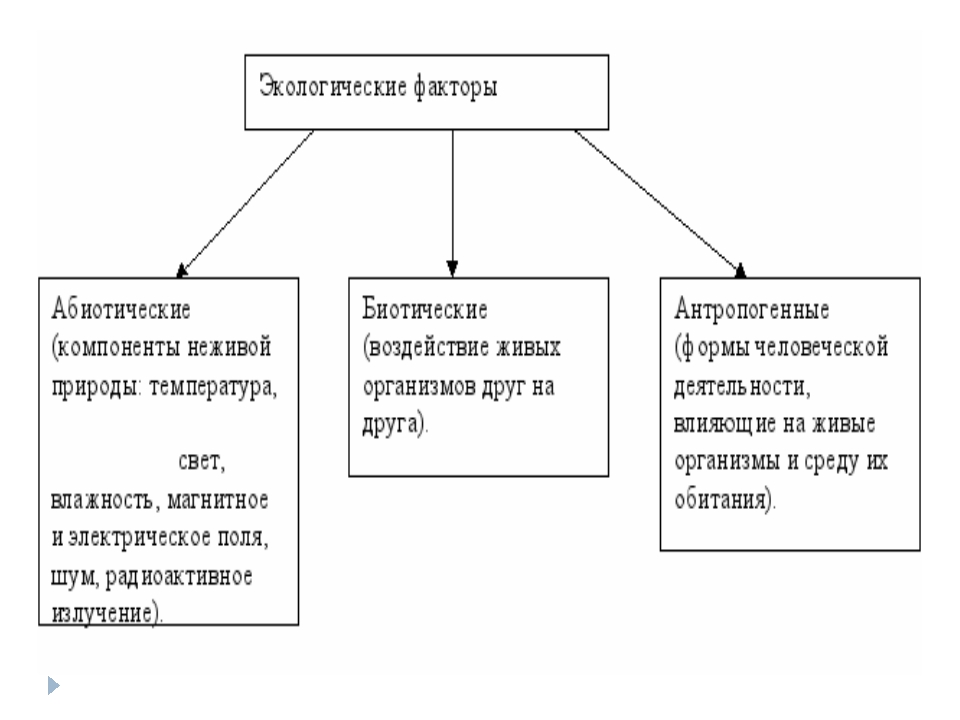

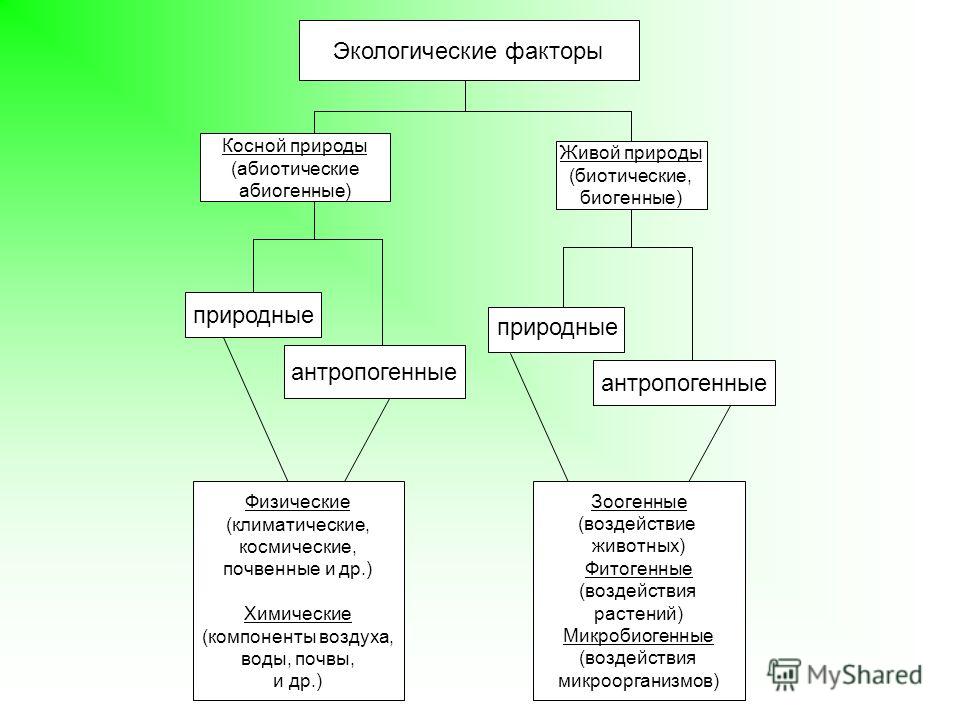

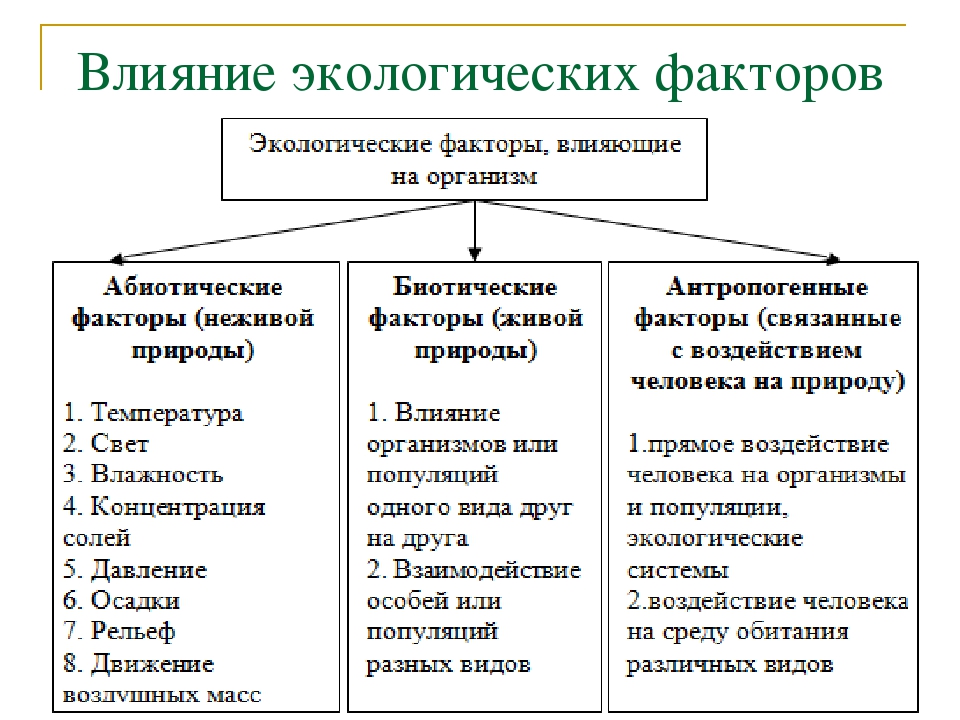

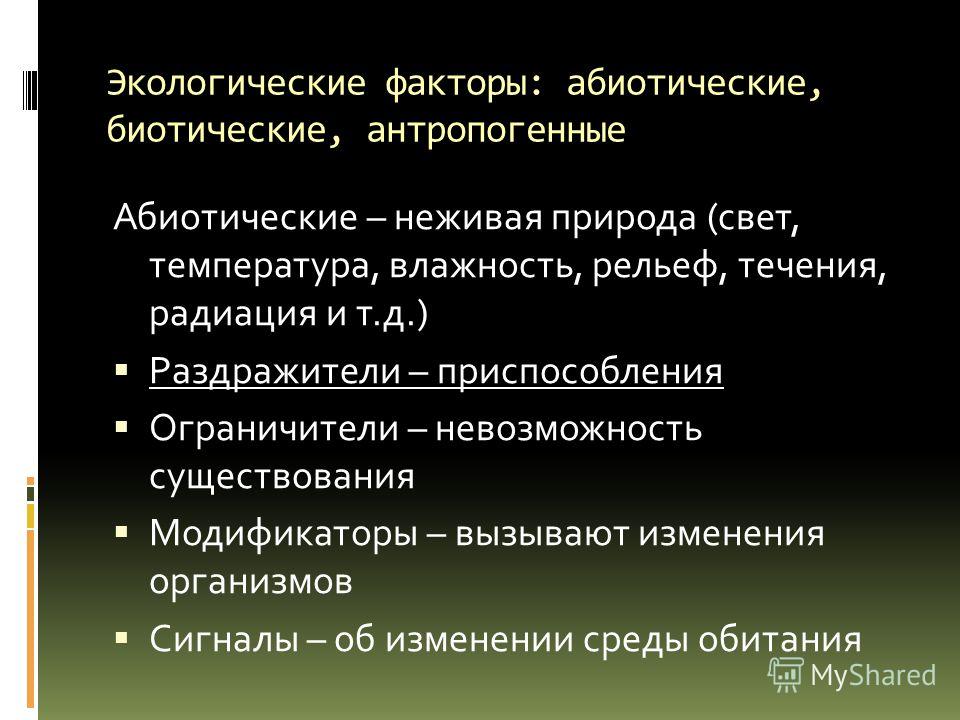

Экологические факторы — свойства или компоненты внешней среды, влияющие на организмы. Абиотические факторы – свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы.

Биотические факторы – все формы воздействия живых организмов друг на друга.

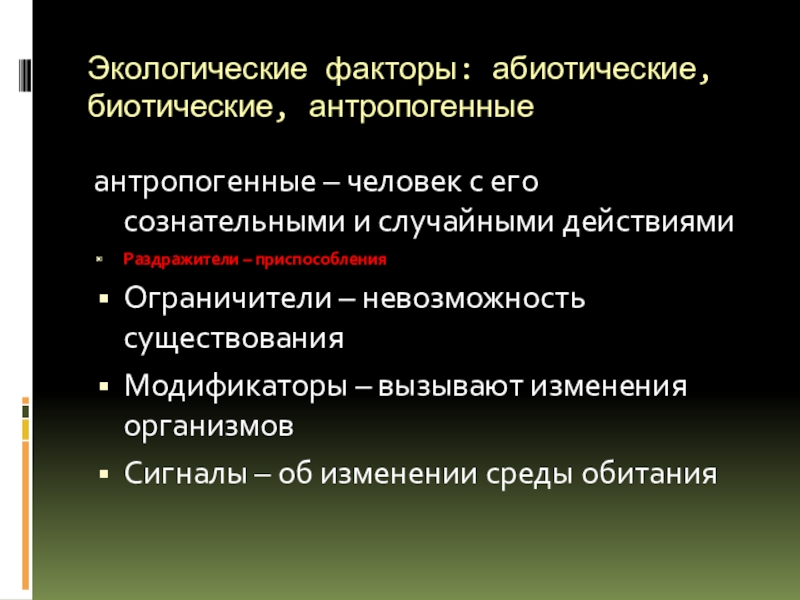

Антропогенные факторы — все формы деятельности человеческого общества, которые приводят к изменению природы как среды обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни.

Закон оптимума – любой экологический фактор имеет определенные приделы положительного влияния на живые организмы.

Зона оптимума — это тот диапазон действия фактора, который наиболее благоприятен для жизнедеятельности организма.

Зоны пессимума (угнетения) — участки диапазона колебания экологический фактора (за пределами оптимума ), где наблюдается угнетение жизнедеятельности организма.

Пределы выносливости — максимально переносимые значения фактора (границы, за пределами которых наступает гибель организма).

Закон лимитирующего фактора (закон Либиха)- жизненные возможности организма зависят от фактора , находящегося в минимуме (несмотря на то, что другие факторы могут присутствовать в избытке и не использоваться в полной мере).

Цепи питания — ряды, в которых каждый предыдущий организм служит пищей последующему.

Трофические уровни — отдельные звенья цепей питания.

Закон конкурентного исключения Г. Ф. Гаузе — два конкурирующих вида не могут населять одно и то же место обитания, если их экологические потребности одинаковы.

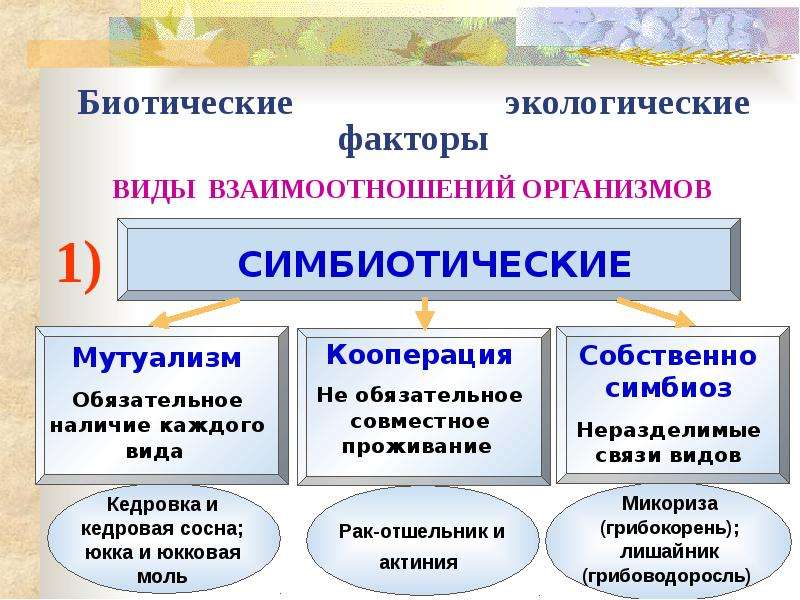

Мутуалистические связи — это взаимовыгодные отношения, когда совместное существование видов повышает выживаемость каждого из них в борьбе за существование.

Нейтрализм — представители разных видов живут в одном местообитании, но непосредственно не влияют друг на друга.

Симбиоз — тесное взаимовыгодное сожительство разных видов.

Основная и дополнительная литература (точные библиографические данные с указанием страниц):

Обязательная литература:

1. Экология. 10–11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / М. В. Аргунова, Д. В. Моргун, Т. А. Плюснина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 143 с.

Экология. 10–11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / М. В. Аргунова, Д. В. Моргун, Т. А. Плюснина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 143 с.

Дополнительные источники:

2. Экология. 10–11 классы: учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень / Н.М., Чернова, В.М. Галушин, В.М.: Константинов; под род. Н.М. Черновой. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 302 с.

3. Ларина О.В. Удивительная экология / О. В. Ларина. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. – 256 с. – (О чем умолчали учебники).

4. Экологический словарь в 2-х томах/ Данилов-Данильян В.И. – М.: Энциклопедия, 2018.

Открытые электронные ресурсы по теме урока (при наличии):

Теоретический материал для самостоятельного изучения:

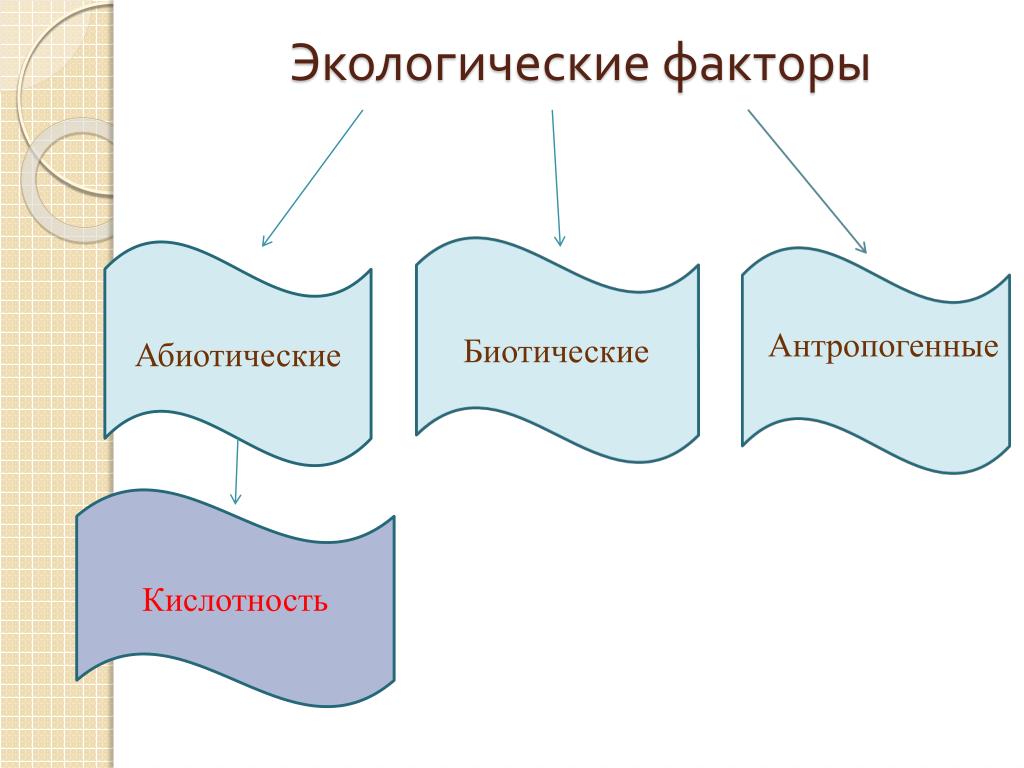

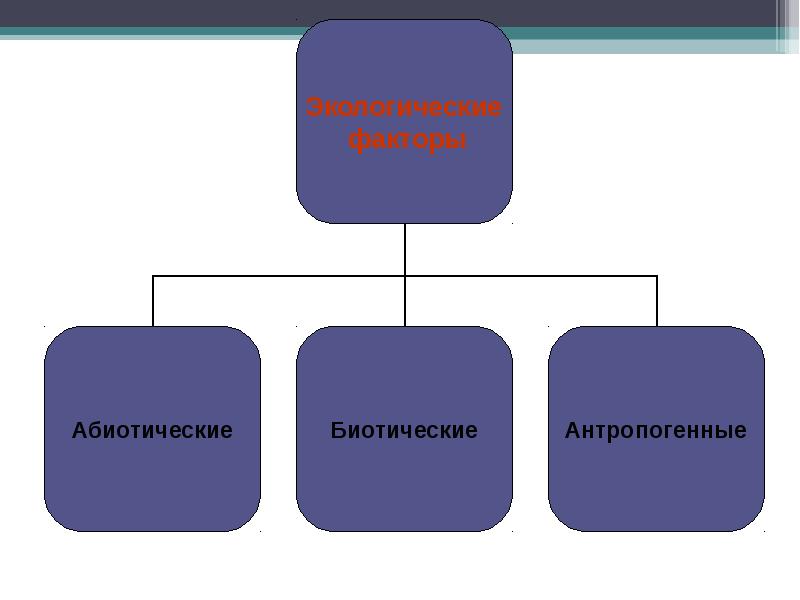

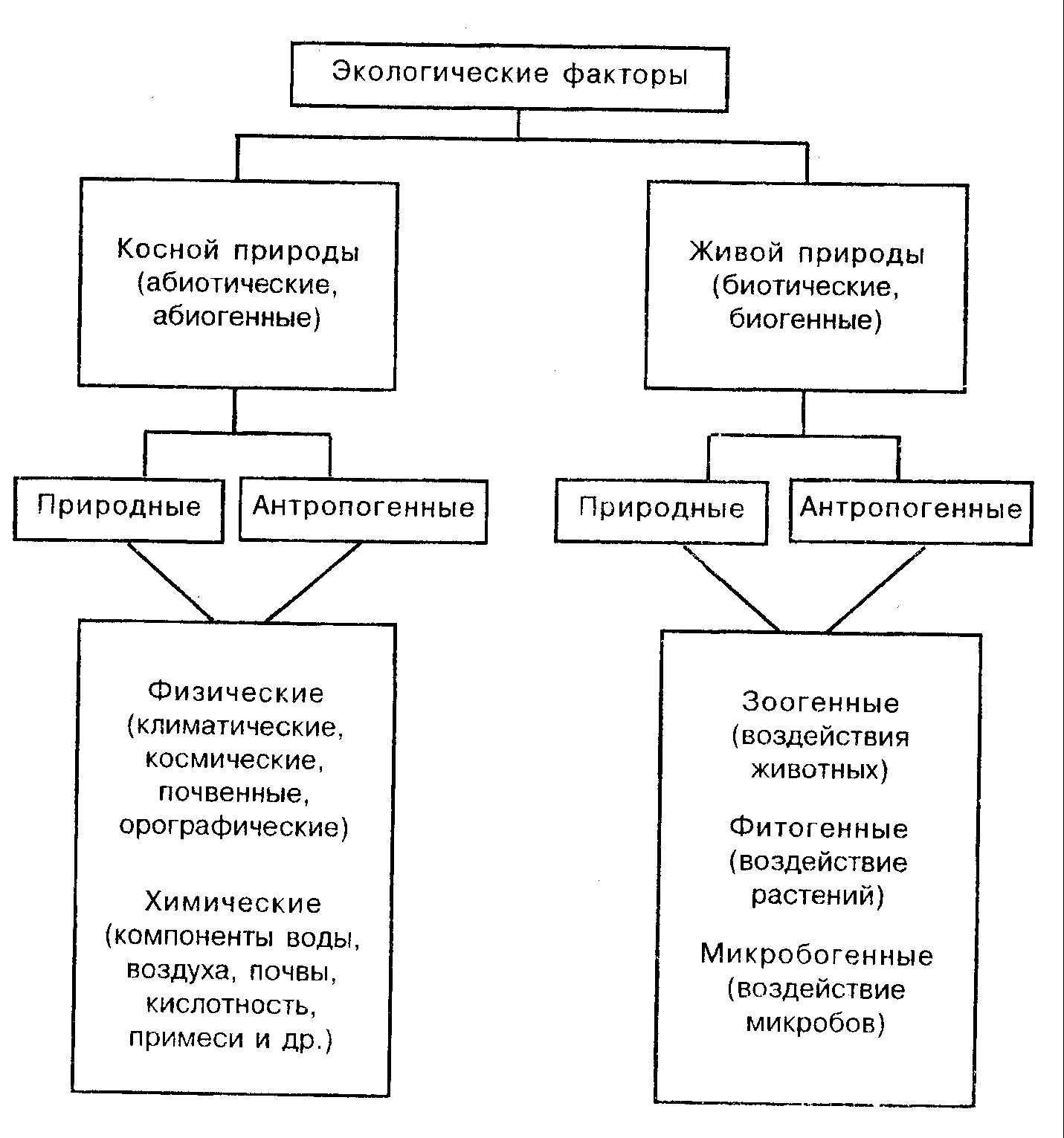

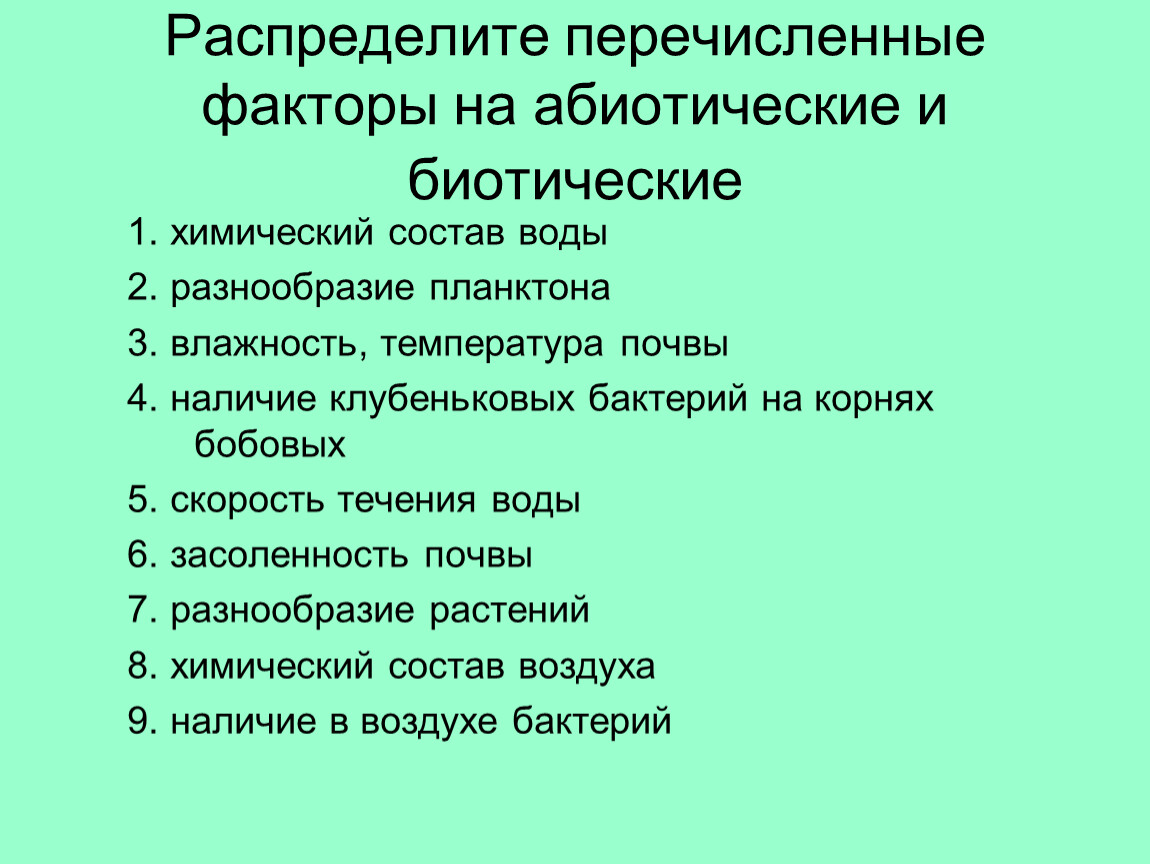

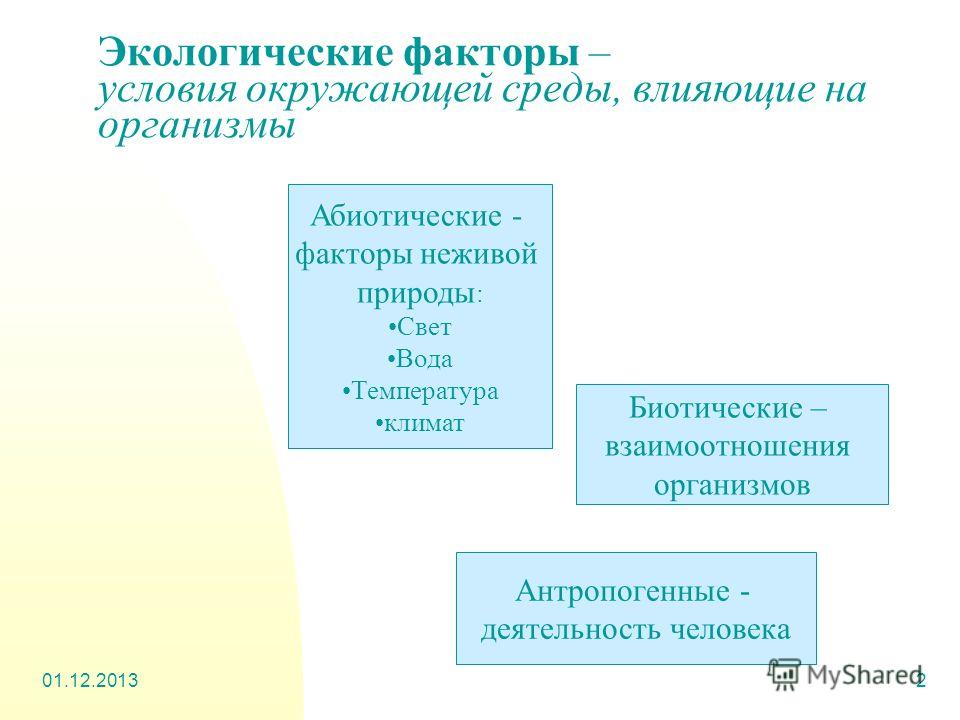

Экологические факторы — свойства или компоненты внешней среды, влияющие на организмы. Экологические факторы подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.

Согласно Закону оптимума – любой экологический фактор имеет определенные пределы положительного влияния на живые организмы.

Зона оптимума — это тот диапазон действия фактора, который наиболее благоприятен для жизнедеятельности организма. Отклонения от оптимума определяют зоны пессимума (угнетения). Минимально и максимально переносимые значения фактора (границы, за пределами которых наступает гибель организма) называют верхним и нижним пределами выносливости.

Экологические факторы действуют совместно и могут усиливать или смягчать действие друг друга. Наиболее значимым для организма является тот фактор, который более всего отклоняется от оптимального значения.

Цепи питания — ряды, в которых каждый предыдущий организм служит пищей последующему.

Трофические уровни — отдельные звенья цепей питания. Способы питания — хищничество, паразитизм, собирательство и пастьба.

Конкурентный тип отношений возникает, когда особи одного или разных видов существуют за счёт общего ресурса и его на всех не хватает.

Согласно закону конкурентного исключения Г. Ф. Гаузе, два конкурирующих вида не могут населять одно и то же место обитания, если их экологические потребности одинаковы.

Мутуалистические связи — это взаимовыгодные отношения, когда совместное существование видов повышает выживаемость каждого из них в борьбе за существование.

Нейтрализм — представители разных видов живут в одном местообитании, но непосредственно не влияют друг на друга.

Экологические факторы и их роль в жизни организмов: интересные факты

В лабораторных экспериментах семена, споры и пыльца растений, коловратки, нематоды, цисты простейших после обезвоживания переносят температуры, близкие к абсолютному нулю, т.е. до -271,16 °С, возвращаясь после этого к активной жизни.

Рекордно высокую температуру 122 °C способны выдерживать метанобразующие бактерии, обнаруженные на стенках черного курильщика, при этом оставаясь способным к росту и размножению.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля (не менее 2 заданий):

Текст задания: Установите соответствие между терминами экологических факторов и их определениями.

| ||||||

Тип вариантов ответов: (Текстовые, Графические, Комбинированные): Правильный вариант/варианты (или правильные комбинации вариантов):

Подсказка: — | ||||||

Текст задания. Зона __________— это тот диапазон действия фактора, который наиболее благоприятен для жизнедеятельности организма. Отклонения от ______ определяют зоны ________. Минимально и максимально переносимые значения фактора (границы, за пределами которых наступает гибель организма) называют верхним и нижним пределами______________. | ||||||

Тип вариантов ответов: (Текстовые, Графические, Комбинированные). Правильный вариант/варианты (или правильные комбинации вариантов): оптимума, оптимума, пессимума, выносливости. |

Среды обитания организмов. Факторы среды: абиотические, биотические. Антропогенный фактор. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм

Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: абиотические факторы, антропогенные факторы, биогеоценоз, биологические ритмы, биомасса, биотические факторы, зона оптимума, консументы, ограничивающий фактор, пищевые цепи, пищевые сети, плотность популяций, пределы выносливости, продуктивность, продуценты, репродуктивный потенциал, сезонные ритмы, суточные ритмы, фотопериодизм, экологические факторы, экология.

Любой организм находится под прямым или косвенным воздействием условий окружающей среды. Эти условия называются экологическими факторами. Все факторы подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.

К абиотическим факторам

К биотическим факторам относятся все организмы и непосредственные продукты их жизнедеятельности. Организмы одного вида вступают в различные по характеру отношения, как друг с другом, так и с представителями других видов. Эти отношения, соответственно подразделяются на внутривидовые и межвидовые.

Внутривидовые отношения проявляются во внутривидовой конкуренции за пищу, кров, самку. Так же они проявляются в особенностях поведения, иерархии отношений между членами популяции.

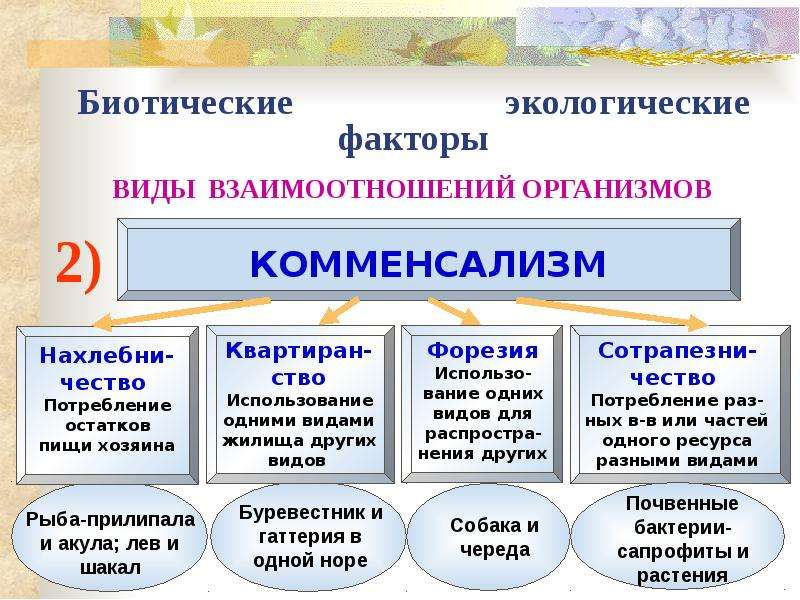

Межвидовые отношения могут быть симбиотическими, хищническими, паразитическими.

Антропогенные факторы связаны с деятельностью человека, под влиянием которой среда изменяется и формируется. Деятельность человека распространяется, практически, на всю биосферу: добыча полезных ископаемых, освоение водных ресурсов, развитие авиации и космонавтики сказываются на состоянии биосферы. В результате возникают разрушительные процессы в биосфере, к которым относятся загрязнение вод, “парниковый эффект”, связанный с увеличением концентрации диоксида углерода в атмосфере, нарушения озонового слоя, “кислотные дожди” и т.д.

Организмы адаптируются (приспосабливаются) к влиянию определенных факторов в процессе естественного отбора. Их адаптационные возможности определяются нормой реакции по отношению к каждому из факторов, как постоянно действующих, так и колеблющихся в своих значениях. Например, длина светового дня в конкретном регионе постоянна, а температура и влажность могут колебаться в достаточно широких пределах.

Экологические факторы характеризуются интенсивностью действия, оптимальностью значения (оптимумом), максимальным и минимальным значениями, в пределах которых возможна жизнь конкретного организма. Эти параметры для представителей разных видов различны.

Отклонение от оптимума какого-либо фактора, например, снижение количества пищи, может сузить пределы выносливости птиц или млекопитающих по отношению к понижению температуры воздуха.

Фактор, значение которого в данный момент находится на пределах выносливости, или выходит за них называется ограничивающим.

Организмы, способны существовать как в широких пределах колебания фактора, так и в узких. Например, организмы, обитающие в условиях континентального климата, переносят широкие колебания температур. Такие организмы обычно имеют широкие ареалы распространения. В узких пределах колебания фактора, т.е. в относительно постоянных условиях, существуют паразитические или сим– биотические формы. Ареал таких организмов ограничен.

Ареал таких организмов ограничен.

Биологические ритмы. Многие биологические процессы в природе протекают ритмично, т.е. разные состояния организма чередуются с достаточно четкой периодичностью. К внешним факторам относятся – изменение освещенности (фотопериодизм), температуры (термопериодизм), магнитного поля, интенсивности космических излучений. Рост и цветение растений зависят от взаимодействия между их биологическими ритмами и изменениями средовых факторов. Эти же факторы определяют время наступления перелетов птиц, линьку животных и т.д.

Фотопериодизм – фактор, определяющий длину светового дня и в свою очередь влияющий на проявление других факторов среды. Длина светового дня для многих организмов является сигналом смены сезонов. Очень часто на организм оказывает влияние сочетание факторов, и если какой либо из них является ограничивающим, то влияние фотопериода снижается или не проявляется вовсе. При низких температурах, например растения не зацветают.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Часть А

А1. Организмы, как правило, приспосабливаются

1) к нескольким, наиболее существенным экологическим факторам

2) к одному, важнейшему для организма фактору

3) ко всему комплексу экологических факторов

4) в основном, к биотическим факторам

А2. Ограничивающим называется фактор

1) снижающий выживаемость вида

2) наиболее приближенный к оптимальному

3) с широким диапазоном значений

4) любой антропогенный

А3. Ограничивающим фактором для ручьевой форели может стать

1) скорость течения воды

2) повышение температуры воды

3) пороги в ручье

4) длительные дожди

А4. Актиния и рак-отшельник находятся в отношениях

1) хищнических 2) паразитических

3) нейтральных 4) симбиотических

А5. Биологическим оптимумом называется положительное действие

1) биотических факторов

2) абиотических факторов

3) всех видов факторов

4) антропогенных факторов

А6. Наиболее важным приспособлением млекопитающих к жизни в непостоянных условиях среды можно считать способность к

Наиболее важным приспособлением млекопитающих к жизни в непостоянных условиях среды можно считать способность к

1) саморегуляции 3) охране потомства

2) анабиозу 4) высокой плодовитости

А7. Фактор, вызывающий сезонные изменения в живой

природе, – это

1) атмосферное давление 3) влажность воздуха

2) долгота дня 4) температура воздуха

А8. К антропогенному фактору относится

1) конкуренция двух видов за территорию

2) ураган

3) содержание кислорода в атмосфере

4) сбор ягод

А9. Воздействию факторов с относительно постоянными значениями подвергается

1) домашняя лошадь 3) бычий цепень

2) майский жук 4) человек

А10. Более широкой нормой реакции по отношению к сезонным колебаниям температуры обладает

1) прудовая лягушка 3) песец

2) ручейник 4) пшеница

Часть В

В1. К биотическим факторам относят

1) органические остатки растений и животных в почве

2) количество кислорода в атмосфере

3) симбиоз, квартиранство, хищничество

4) фотопериодизм

5) смена времен года

6) численность популяции

Часть С

С1. Почему необходимо очищать сточные воды, перед попаданием их в водоемы?

Почему необходимо очищать сточные воды, перед попаданием их в водоемы?

Факторы среды, биотические

Факторы среды (физические, химические, биотические, информационные и иные) действуют на организмы не изолированно, а в сочетании и во взаимодействии друг с другом.[ …]

Среди трудов многочисленных учеников и последователей В. В. Докучаева выделяются работы Н. М. Сибирцева (1860—1900), который написал первый учебник почвоведения, систематизировал и развил основы учения В. В. Докучаева о почве. Он конкретизировал определение почв, выделив на первый план взаимодействие растительности и горных пород в различных условиях климата и рельефа, разделил факторы почвообразования на биотические и абиотические, внес существенные уточнения в классификацию почв, установил разделение почв на зональные, ин-тразональные и азональные, ввел понятие «почвенного рода» и прЬдолжил докучаевские работы по борьбе с засухой.[ …]

Биотическая регуляция плотности популяции происходит после исчерпания некоторых факторов среды (корма, мест для обитания и размножения и т. д.). Однако механизмы регуляции не ограничиваются популяционными рамками, а определяются во многом взаимодействием популяций в экосистеме.[ …]

д.). Однако механизмы регуляции не ограничиваются популяционными рамками, а определяются во многом взаимодействием популяций в экосистеме.[ …]

Факторы деградации биосферы. В природе число особей каждого вида никогда не остается постоянным, а колеблется около среднего теоретического значения (предельная биотическая нагруженность среды). Такие колебания — проявление динамического равновесия и конкуренции внутренних и внешних факторов. Если внешние факторы влияют главным образом на показатель смертности, то внутренний — на показатель рождаемости.[ …]

Биотическими факторами среды называется совокупность влияний, оказываемых на организмы жизнедеятельностью других орг;; шзмов Эти влияния носят самый разнообразный характер. Живые существа могут служить источником пищи для других организмов, являться средой обитания, способствовать их размножению, оказывать химическое (токсины бактерий), механическое и др. воздействия. Действие биотических факторов проявляется в форме взаимовлияния живых организмов разных видов друг на друга. Например, растения выделяют кислород, необходимый для дыхания животных, а животные обеспечивают поступление в атмосферу углекислого газа, который используется растениями в процессе фотосинтеза. Действие биотических факторов среды может быть не только непосредственным, но и косвенным, выражаясь в изменении условий окружающей неживой природы (например, изменение состава почвы бактериями или изменение микроклимата под пологом леса).[ …]

Например, растения выделяют кислород, необходимый для дыхания животных, а животные обеспечивают поступление в атмосферу углекислого газа, который используется растениями в процессе фотосинтеза. Действие биотических факторов среды может быть не только непосредственным, но и косвенным, выражаясь в изменении условий окружающей неживой природы (например, изменение состава почвы бактериями или изменение микроклимата под пологом леса).[ …]

ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ любое условие среды, на которое живое реагирует приспособительными реакциями (за пределами приспособительных способностей лежат летальные факторы). Экологические факторы принято делит ь на абиотические, биотические и антропогенные.[ …]

Факторы среды как по отдельности, так и в комплексе при воздействии на живые организмы заставляют их изменяться, адаптироваться к этим факторам. Эта способность носит название экологической валентности или пластичности. Пластичность, или экологическая валентность, каждого вида различна и по-разному сказывается на способности живых организмов выживать в условиях меняющихся факторов среды. Если к биотическим факторам организмы не только приспосабливаются, но и могут на них воздействовать, изменяя другие живые организмы, то с абиотическими факторами среды это невозможно: организм может к ним приспособиться, но не в состоянии оказать на них сколько-нибудь значимое обратное влияние.[ …]

Если к биотическим факторам организмы не только приспосабливаются, но и могут на них воздействовать, изменяя другие живые организмы, то с абиотическими факторами среды это невозможно: организм может к ним приспособиться, но не в состоянии оказать на них сколько-нибудь значимое обратное влияние.[ …]

Биотические экологические факторы — это прямые или опосредованные воздействия со стороны других организмов, населяющих среду обитания человека (животных, растений, микроорганизмов).[ …]

Биотические факторы — совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других, а также на неживую среду обитания (Хрусталев и др., 1996). В последнем случае речь идет о способности самих организмов в определенной степени влиять на условия обитания. Например, в лесу под влиянием растительного покрова создается особый микроклимат, или микросреда, где по сравнению с открытым местообитанием создается свой температурно-влажностной режим: зимой здесь на несколько градусов теплее, летом — прохладнее и влажнее. Особая микросреда создается также в дуплах деревьев, в норах, в пещерах и т. п.[ …]

Особая микросреда создается также в дуплах деревьев, в норах, в пещерах и т. п.[ …]

Биотическую и абиотическую части экосистемы связывает непрерывный обмен материалов и круговорот питательных веществ. Абиотическая среда («физические факторы») создает среду обитания организмов и контролирует их деятельность, но и организмы не только приспосабливаются к физической среде, а своей совместной деятельностью приспосабливают геохимическую среду к своим биологическим потребностям.[ …]

Биотические факторы среды в отличие от абиотических по своему действию на насекомых имеют некоторые специфические особенности.[ …]

Факторы среды, воздействующие на организмы, носят название экологических факторов. Они разнообразны, полезны/вредны для живых существ, способствуют или препятствуют их выживанию/размножению. Экологические факторы делятся на абиотические, биотические и антропогенные.[ …]

СРЕДА — 1) вещество и(или) пространство, окружающие рассматриваемый объект; 2) природные тела и явления, с которыми организм находится в прямых или косвенных взаимоотношениях; 3) совокупность физических, природно-антропогенных и социальных факторов жизни человека. С, абиотическая— все силы и явления природы, происхождение которых прямо (а часто и косвенно) не связано с жизнедеятельностью пыле живущих организмов (включалчеловека). С. антропогенная — природная среда, прямо или косвенно, намеренно или непреднамеренно измененная людьми. С. обитания — совокупность абиотических, биотических и антропогенных факторов среды, которые в той или иной степени, прямо или косвенно воздействуют на организм, ¡юпуляцию, вид, сообщество организмов (биоценоз) и определяют возможность их существования. Для свободноживущих организмов С. о. является внешняя среда, для паразитов — организм другого вида (хозяин).[ …]

С, абиотическая— все силы и явления природы, происхождение которых прямо (а часто и косвенно) не связано с жизнедеятельностью пыле живущих организмов (включалчеловека). С. антропогенная — природная среда, прямо или косвенно, намеренно или непреднамеренно измененная людьми. С. обитания — совокупность абиотических, биотических и антропогенных факторов среды, которые в той или иной степени, прямо или косвенно воздействуют на организм, ¡юпуляцию, вид, сообщество организмов (биоценоз) и определяют возможность их существования. Для свободноживущих организмов С. о. является внешняя среда, для паразитов — организм другого вида (хозяин).[ …]

Природная среда — совокупность абиотических и биотических факторов, естественных и измененных в результате деятельности человека.[ …]

Природная среда — часть природы, не испытывающая непосредственного воздействия со стороны человека. Характеристики ее определяются биотическими и естественными абиотическими факторами. К последним относятся климат, световой режим, атмосферные осадки, геофизическая цикличность и т. п.[ …]

п.[ …]

Окружающая среда — среда обитания и производственной деятельности человека, включающая абиотические, биотические и социально-экономические факторы. Складывается из природной среды и социосферы.[ …]

Весь комплекс факторов внешней среды — биотических и абиотических, при всем многообразии их действия на популяции того или иного вида, в настоящее время обычно называют экосистемой этого вида.[ …]

Экологические факторы — любые свойства или компоненты внешней среды, оказывающие влияние на организм. Разделяются на абиотические, относящиеся к неживой природе, и биотические, связанные с влиянием организмов друг на друга.[ …]

Экологические факторы — это определенные условия и элементы среды, которые оказывают специфическое воздействие на организм. Они подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные (рис. 2.1).[ …]

Экологические факторы — условия среды как движущая сила жизнедеятельности организмов, на которые живое реагирует приспособительными реакциями. Различают э. ф. абиотические и биотические.[ …]

Различают э. ф. абиотические и биотические.[ …]

Экологические факторы делятся на две большие группы: абиотические (факторы неживой среды) и биотические (связанные с влиянием живых существ). К абиотическим относятся климатические, эдафические, топографические, гидрофизические и гидрохимические факторы.[ …]

Взаимодействие биотических и абиотических факторов выражается комплексно, хотя влияние одного или другого из них -может быть и раздельным, большей или меньшей интенсивности. Совокупное действие на организм нескольких факторов среды обозначают термином констелляция. Экологически важно то обстоятельство (по И.А. Шилову, 2000), что констелляция не представляет собой простой суммы влияния факторов; при комплексном воздействии между отдельными факторами устанавливаются особые взаимодействия, когда влияние одного фактора в какой-то мере изменяет (усиливает, ослабляет и т. п.) характер воздействия другого. В качестве примера можно привести факт различий в реакции газообмена у рыб в условиях разной солености воды. [ …]

[ …]

Антропогенными факторами среды называется совокупность влияний человека на живые организмы. Это влияние также может быть прямым, например, когда человек вырубает лес или отстреливает животных, или косвенным, проявляющимся в воздействии человека на абиотические и биотические факторы среды, например, изменение состава атмосферы, почвы, гидросферы, или изменение структуры экосистем.[ …]

Непериодические факторы в местообитаниях организма в нормальных условиях не существуют. Они проявляются внезапно, поэтому организмы обычно не успевают к ним приспособиться. В эту группу входят некоторые климатические факторы, например шквальные ветры, грозы, а также пожары. Сюда же следует отнести все формы человеческой деятельности и действия хищных, паразитических и патогенных видов животных, т. е., согласно общепринятой терминологии, биотические факторы, за исключением взаимодействия между особями одного вида. Влияние хозяина на паразита следует отнести к вторичным периодическим факторам, так как среда, в которой оказывается паразит (хозяин), представляет собой нормальное его местообитание. Зато для хозяина паразит (или патогенный агент) не является необходимостью; это непериодический фактор, который не вызывает, как правило, никакой адаптации, кроме некоторых, сравнительно редких случаев (например, приобретенный иммунитет), когда число паразитов или патогенных организмов велико настолько, что они представляют собой постоянный элемент данного биоценоза.[ …]

Зато для хозяина паразит (или патогенный агент) не является необходимостью; это непериодический фактор, который не вызывает, как правило, никакой адаптации, кроме некоторых, сравнительно редких случаев (например, приобретенный иммунитет), когда число паразитов или патогенных организмов велико настолько, что они представляют собой постоянный элемент данного биоценоза.[ …]

Различают абиотические, биотические и антропогенные (в составе биотических) факторы среды. Под абиотическими (греч. а — не, bios — жизнь) факторами понимают факторы неживой природы. Характер этих факторов определяется их физической и химической природой. Биотическими (греч. bios — жизнь) факторами являются живые организмы растительной и животной природы, обитающие в среде. Эти организмы составляют совокупность биотических факторов. Для абиотических и биотических факторов (растения, животные) характерны многообразие и безграничные связи, а также их взаимодействие в процессе жизни. Антропогенные (греч. anthropos — человек, genos — рождение) факторы — это факторы, возникающие в результате деятельности человека в среде. [ …]

[ …]

Закон минимума (Ю. Либих): биотический потенциал (жизнеспособность, продуктивность организма, популяции, вида) лимитируется тем из факторов среды, который находится в минимуме, хотя все остальные условия благоприятны (см. закон толерантности Шелфорда).[ …]

Пожары как экологический фактор бывают различных типов и оставляют после себя различные последствия. На рис. 5.24 показаны два противоположных типа пожара. Например, верховые, или «дикие» (т. е. очень интенсивные и не поддающиеся сдерживанию), пожары часто разрушают всю растительность да и всю органику почвы, а последствия низовых пожаров совершенно иные. Верховые пожары оказывают лимитирующее действие на большинство организмов; биотическому сообществу приходится начинать все сначала, с того немногого, что осталось, и должно пройти много лет, пока участок снова станет продуктивным. Низовые пожары, напротив, обладают избирательным действием: для одних организмов они оказываются более лимитирующими, для других — менее и, таким образом, способствуют развитию организмов с высокой толерантностью к пожарам. Кроме того, небольшие низовые пожары дополняют действие бактерий, разлагая отмершие растения и ускоряя превращение минеральных элементов питания в форму, пригодную для использования новыми поколениями растений. Азотфиксирующим бобовым небольшой пожар часто полезен. Там, где вероятность возникновения пожаров особенно велика, небольшие периодические низовые пожары значительно «ослабляют опасность возникновения страшных верховых пожаров, сводя к минимуму количество горючей лесной подстилки. Осматривая участки в тех районах, где пожар может быть фактором среды, эколог обычно находит следы прошлых пожаров. Решение вопроса о том, следует ли полностью исключить возможность пожаров на каком-то участке (если этого действительно можно добиться), или же огонь здесь надо использовать как фактор управления средой, будет целиком зависеть от того, какой тип сообщества на этом участке желателен с точки зрения землепользования в данном районе.[ …]

Кроме того, небольшие низовые пожары дополняют действие бактерий, разлагая отмершие растения и ускоряя превращение минеральных элементов питания в форму, пригодную для использования новыми поколениями растений. Азотфиксирующим бобовым небольшой пожар часто полезен. Там, где вероятность возникновения пожаров особенно велика, небольшие периодические низовые пожары значительно «ослабляют опасность возникновения страшных верховых пожаров, сводя к минимуму количество горючей лесной подстилки. Осматривая участки в тех районах, где пожар может быть фактором среды, эколог обычно находит следы прошлых пожаров. Решение вопроса о том, следует ли полностью исключить возможность пожаров на каком-то участке (если этого действительно можно добиться), или же огонь здесь надо использовать как фактор управления средой, будет целиком зависеть от того, какой тип сообщества на этом участке желателен с точки зрения землепользования в данном районе.[ …]

При отсутствии лимитирующих факторов среды удельная скорость роста равна величине г, которая характеризует свойства самой популяции и называется удельной (врожденной) скоростью роста популяции или биотическим потенциалом вида. [ …]

[ …]

Часто важно оценить значимость факторов, выделить главные и второстепенные. Те из них, без которых невозможны жизнь и развитие организма — пространство, пища, вода, тепло, свет, кислород, — определяются как условия существования. Количественная оценка условий существования, характеризующая их доступность для органи-мов и подчиняющаяся законам сохранения, позволяет квалифицировать их как ресурсы. Другие факторы, действующие не обязательно постоянно, но влияющие на различные проявления жизнедеятельности и распространение организмов, называют факторами воздействия. По природе источников и характеру действия факторы среды разделяют на абиотические и биотические.[ …]

Каждое растение изменяет окружающую среду и тем самым оказывает влияние на соседние растения. Это влияние получило название фитогенного поля, имеющего большое значение в практике растениеводства. В борьбе за существование происходит отбор видов растений с различными экологическими требованиями к абиотическим и биотическим факторам среды, в результате чего образуются так называемые синузии. Это обеспечивает наиболее полное использование ресурсов биотопа, повышает продуктивность всей экосистемы.[ …]

Это обеспечивает наиболее полное использование ресурсов биотопа, повышает продуктивность всей экосистемы.[ …]

Общая скорость роста популяции в отсутствие лимитирующего влияния среды (г) зависит от возрастного состава и вклада в репродукцию различных возрастных групп. Таким образом, вид может характеризоваться несколькими величинами г в зависимости от структуры популяции. Когда устанавливается стационарное и стабильное распределение возрастов, специфическую скорость роста называют показателем потенциального роста популяции или Гтах- Часто эту максимальную величину г называют иначе — биотический или репродуктивный потенциал. Разность между гтах, или биотическим потенциалом, и фактической скоростью роста в данных лабораторных или полевых условиях используют как меру сопротивления среды, которая характеризует сумму всех лимитирующих факторов среды, препятствующих реализации биотического потенциала.[ …]

Важную роль в регуляции численности популяций играют не только абиотические факторы среды, но и взаимоотношения между живыми организмами в сообществе, т. е. биотические факторы.[ …]

е. биотические факторы.[ …]

СТАБИЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ способность экосистемы противостоять абиотическим и биотическим факторам среды, включая антропогенные воздейст вия (среда должна оставаться сама собой).[ …]

Климаксные сообщества характеризуются завершенностью адаптивного ответа на комплекс факторов среды, устойчивым динамическим равновесием между биотическими потенциалами входящих в сообщество популяций и сопротивлением среды. Постоянство важнейших экологических параметров часто обозначают как гомеостаз экосистемы. Устойчивость экосистемы, как правило, тем больше, чем больше она по размеру и чем богаче и разнообразнее ее видовой и популяционный составы.[ …]

Эта школа экологов развивает теории, получившие название климатических. Как и в отношении ранее изложенных биотических теорий сравнительной оценки различных факторов среды, абиотические (климатические) теории также далеко не идентичны.[ …]

Пальмгрен (1949) и Коул (1951 и 1954) высказали предположение, что осцилляции, кажущиеся нам регулярными, возможно, являются следствием случайных изменений комплекса биотических и абиотических условий среды, в которых находится популяция; если это так, то ни один из факторов нельзя считать важнее остальных. Кейт (1963) провел детальный статистический анализ циклов у северных птиц и млекопитающих и пришел к выводу, что десятилетний цикл является «реальным» (не случайным), хотя доказать, что более короткие циклы не являются следствием случайных флуктуаций, обычно было трудно. Показано, что 7—10-годичный цикл характерен, кроме зайца-беляка и рыси, также для воротничкового рябчика, причем этот цикл на огромном пространстве Канады и приозерных штатов совершается синхронно и обычно коррелирует с циклом зайца. Сходные по длительности циклы выявлены у лугового тетерева, куропатки, ондатры, лисицы, однако в этих случаях они более ограничены по своим масштабам и менее регулярны. Интересно, что интродуцированная в северные области Северной Америки серая куропатка, по-видимому, «усвоила» 10-годичный цикл; впрочем, данные на этот счет недостаточны, поскольку продолжительность акклиматизации серой куропатки невелика. В то же время имеется достаточно данных, свидетельствующих о том, что 7—10-годичный цикл лесных насекомых-вредителей характерен для Европы.

Кейт (1963) провел детальный статистический анализ циклов у северных птиц и млекопитающих и пришел к выводу, что десятилетний цикл является «реальным» (не случайным), хотя доказать, что более короткие циклы не являются следствием случайных флуктуаций, обычно было трудно. Показано, что 7—10-годичный цикл характерен, кроме зайца-беляка и рыси, также для воротничкового рябчика, причем этот цикл на огромном пространстве Канады и приозерных штатов совершается синхронно и обычно коррелирует с циклом зайца. Сходные по длительности циклы выявлены у лугового тетерева, куропатки, ондатры, лисицы, однако в этих случаях они более ограничены по своим масштабам и менее регулярны. Интересно, что интродуцированная в северные области Северной Америки серая куропатка, по-видимому, «усвоила» 10-годичный цикл; впрочем, данные на этот счет недостаточны, поскольку продолжительность акклиматизации серой куропатки невелика. В то же время имеется достаточно данных, свидетельствующих о том, что 7—10-годичный цикл лесных насекомых-вредителей характерен для Европы. [ …]

[ …]

СООРУЖЕНИЕ ВОДОЗАБОРНОЕ — гидротехническое сооружение для забора воды в водовод из водоема, водотока или подземного водоисточника. См. Водозабор. СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕДЫ — совокупность факторов среды, лимитирующих реализацию биотического потенциала организмов.[ …]

Материалистические представления о происхождении жизни и эволюционную теорию Ч. Дарвина можно объяснить лишь с позиций экологической науки. Поэтому не случайно, что вслед за открытием Дарвина (1859) появился термин «экология» Э. Геккеля (1866). Роль среды, т. е. физических факторов, в эволюции и существовании организмов не вызывают сомнений. Эта среда была названа абиотической, а составляющие ее отдельные части (воздух, вода и др.) и факторы (температура и др.) называют абиотическими компонентами, в отличие от биотических компонентов, представленных живым веществом. Взаимодействуя с абиотической средой, т. е. с абиотическими компонентами, они образуют определенные функциональные системы, где живые компоненты и среда — «единый цельный организм». [ …]

[ …]

Скорость биологических круговоротов и общее количество вовлекаемого в эти циклы вещества определяются масштабами и экологическими условиями в экосистемах. Для экосистем характерны различные экологические условия, под которыми подразумеваются экологические факторы внешней среды, прямо или косвенно воздействующие на живые организмы. Эти факторы могут быть абиотическими и биотическими.. Абиотическими (ракшрами являются климат, рельеф местности, почва, свет, тепло, вода, воздух, снеговая нагрузка и др. Биотические факторы порождаются взаимоотношениями организмов: конкуренцией, взаимоотношениями типа «хищник-жертва», «хозяин-паразит», симбиоз и др.[ …]

Экологическая ниша вида. Это понятие введено с целью определения роли, которую играет тот или иной вид. Под ней понимают образ жизни и, прежде всего, способ питания организма. Будучи в определенной степени абстрактным понятием, экологическая ниша есть совокупность всех факторов среды, в пределах которых возможно существование вида в природе. Сюда входят физические, химические, физиологические и биотические факторы, необходимые организму для жизни и определяемые его морфологической приспособленностью, физиологическими реакциями и поведением. Согласно Ю. Одуму, термин «экологическая ниша» отражает роль, которую играет организм в экосистеме. Иначе говоря, местообитание — это конкретный адрес вида, тогда как ниша — своего рода его образ жизни.[ …]

Сюда входят физические, химические, физиологические и биотические факторы, необходимые организму для жизни и определяемые его морфологической приспособленностью, физиологическими реакциями и поведением. Согласно Ю. Одуму, термин «экологическая ниша» отражает роль, которую играет организм в экосистеме. Иначе говоря, местообитание — это конкретный адрес вида, тогда как ниша — своего рода его образ жизни.[ …]

Правило топографического, или популяционного, кружева ареала заключается в том, что популяция заселяет пространство неравномерно, оставляя «пустые» места, которые непригодны для ее жизни, и распадаясь на экологически разнородные микропопуляции, каждая из которых приурочена « определенному местообитанию. Связано это со многими факторами среды, как абиотическими, так и биотическими (в том числе антропогенными). Например, в долинах рек юга Средней Сибири, где имеются сельхозугодья, лесные полевки регулярно собираются на зимовку в стогах сена и скирдах соломы, что они не могут делать на таежных водоразделах, где таких стогов нет и никогда не было. [ …]

[ …]

Общие .изменения показателей крови под влиянием различных концентраций некоторых ПАВ (поверхностно-активных веществ) можно видеть из материалов рис. 3. Так, концентрация веществ высокой и средней токсичности вызывает увеличение содержания гемоглобина у рыб (максимум на 17—23%), числа эритроцитов (максимум на 500—700 тыс. на 1 мм3) и резкое уменьшение количества лейкоцитов (максимум [ …]

абиотические, биотические. Антропогенный фактор. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. Биология [Полный справочник для подготовки к ЕГЭ]

7.1. Среды обитания организмов. Факторы среды: абиотические, биотические. Антропогенный фактор. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм

Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: абиотические факторы, антропогенные факторы, биогеоценоз, биологические ритмы, биомасса, биотические факторы, зона оптимума, консументы, ограничивающий фактор, пищевые цепи, пищевые сети, плотность популяций, пределы выносливости, продуктивность, продуценты, репродуктивный потенциал, сезонные ритмы, суточные ритмы, фотопериодизм, экологические факторы, экология.

Любой организм находится под прямым или косвенным воздействием условий окружающей среды. Эти условия называются экологическими факторами. Все факторы подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.

К абиотическим факторам – или факторам неживой природы, относятся климатические, температурные условия, влажность, освещенность, химический состав атмосферы, почвы, воды, особенности рельефа.

К биотическим факторам относятся все организмы и непосредственные продукты их жизнедеятельности. Организмы одного вида вступают в различные по характеру отношения, как друг с другом, так и с представителями других видов. Эти отношения, соответственно подразделяются на внутривидовые и межвидовые.

Внутривидовые отношения проявляются во внутривидовой конкуренции за пищу, кров, самку. Так же они проявляются в особенностях поведения, иерархии отношений между членами популяции.

Межвидовые отношения могут быть симбиотическими, хищническими, паразитическими.

Антропогенные факторы связаны с деятельностью человека, под влиянием которой среда изменяется и формируется. Деятельность человека распространяется, практически, на всю биосферу: добыча полезных ископаемых, освоение водных ресурсов, развитие авиации и космонавтики сказываются на состоянии биосферы. В результате возникают разрушительные процессы в биосфере, к которым относятся загрязнение вод, «парниковый эффект», связанный с увеличением концентрации диоксида углерода в атмосфере, нарушения озонового слоя, «кислотные дожди» и т.д.

Организмы адаптируются (приспосабливаются) к влиянию определенных факторов в процессе естественного отбора. Их адаптационные возможности определяются нормой реакции по отношению к каждому из факторов, как постоянно действующих, так и колеблющихся в своих значениях. Например, длина светового дня в конкретном регионе постоянна, а температура и влажность могут колебаться в достаточно широких пределах.

Экологические факторы характеризуются интенсивностью действия, оптимальностью значения (оптимумом), максимальным и минимальным значениями, в пределах которых возможна жизнь конкретного организма. Эти параметры для представителей разных видов различны.

Отклонение от оптимума какого-либо фактора, например, снижение количества пищи, может сузить пределы выносливости птиц или млекопитающих по отношению к понижению температуры воздуха.

Фактор, значение которого в данный момент находится на пределах выносливости, или выходит за них называется ограничивающим.

Организмы, способны существовать как в широких пределах колебания фактора, так и в узких. Например, организмы, обитающие в условиях континентального климата, переносят широкие колебания температур. Такие организмы обычно имеют широкие ареалы распространения. В узких пределах колебания фактора, т.е. в относительно постоянных условиях, существуют паразитические или сим– биотические формы. Ареал таких организмов ограничен.

Биологические ритмы. Многие биологические процессы в природе протекают ритмично, т.е. разные состояния организма чередуются с достаточно четкой периодичностью. К внешним факторам относятся – изменение освещенности (фотопериодизм), температуры (термопериодизм), магнитного поля, интенсивности космических излучений. Рост и цветение растений зависят от взаимодействия между их биологическими ритмами и изменениями средовых факторов. Эти же факторы определяют время наступления перелетов птиц, линьку животных и т.д.

Фотопериодизм – фактор, определяющий длину светового дня и в свою очередь влияющий на проявление других факторов среды. Длина светового дня для многих организмов является сигналом смены сезонов. Очень часто на организм оказывает влияние сочетание факторов, и если какой либо из них является ограничивающим, то влияние фотопериода снижается или не проявляется вовсе. При низких температурах, например растения не зацветают.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Часть А

А1. Организмы, как правило, приспосабливаются

1) к нескольким, наиболее существенным экологическим факторам

2) к одному, важнейшему для организма фактору

3) ко всему комплексу экологических факторов

4) в основном, к биотическим факторам

А2. Ограничивающим называется фактор

1) снижающий выживаемость вида

2) наиболее приближенный к оптимальному

3) с широким диапазоном значений

4) любой антропогенный

А3. Ограничивающим фактором для ручьевой форели может стать

1) скорость течения воды

2) повышение температуры воды

3) пороги в ручье

4) длительные дожди

А4. Актиния и рак-отшельник находятся в отношениях

1) хищнических 2) паразитических

3) нейтральных 4) симбиотических

А5. Биологическим оптимумом называется положительное действие

1) биотических факторов

2) абиотических факторов

3) всех видов факторов

4) антропогенных факторов

А6. Наиболее важным приспособлением млекопитающих к жизни в непостоянных условиях среды можно считать способность к

Наиболее важным приспособлением млекопитающих к жизни в непостоянных условиях среды можно считать способность к

1) саморегуляции 3) охране потомства

2) анабиозу 4) высокой плодовитости

А7. Фактор, вызывающий сезонные изменения в живой

природе, – это

1) атмосферное давление 3) влажность воздуха

2) долгота дня 4) температура воздуха

А8. К антропогенному фактору относится

1) конкуренция двух видов за территорию

2) ураган

3) содержание кислорода в атмосфере

4) сбор ягод

А9. Воздействию факторов с относительно постоянными значениями подвергается

1) домашняя лошадь 3) бычий цепень

2) майский жук 4) человек

А10. Более широкой нормой реакции по отношению к сезонным колебаниям температуры обладает

1) прудовая лягушка 3) песец

2) ручейник 4) пшеница

Часть В

В1. К биотическим факторам относят

1) органические остатки растений и животных в почве

2) количество кислорода в атмосфере

3) симбиоз, квартиранство, хищничество

4) фотопериодизм

5) смена времен года

6) численность популяции

Часть С

С1. Почему необходимо очищать сточные воды, перед попаданием их в водоемы?

Почему необходимо очищать сточные воды, перед попаданием их в водоемы?

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРесТесты по экологии для 9 класса на тему: «Абиотические,биотические и антропогенные факторы.»

Тема: «Абиотические, биотические и антропогенные факторы»

Вариант 1 Основная часть

1. Выберите правильное определение экологии как науки:

А. Наука, изучающая растения, животных и среду их обитания

Б. Наука, изучающая взаимосвязи между живыми организмами.

В. Наука, изучающая взаимосвязи между живыми организмами и средой их обитания

2. Какие из перечисленных факторов можно отнести к абиотическим:

А. Весенние разливы рек.

Б. Вырубка леса.

В. Внесение в почву удобрений.

3. В лесном массиве был создан заповедник. К какому экологическому фактору

можно отнести этот факт?

В лесном массиве был создан заповедник. К какому экологическому фактору

можно отнести этот факт?

А. Биотический. Б. Абиотический. В. Антропогенный.

4. Отметьте сумму факторов, определяющих жизнь:

А. Минеральные соли, рельеф. Б. Температура, вода, свет. В. Влияние человека.

5. Под биотическим фактором понимают:

А. Сумму воздействия живых организмов. Б. Воздействие человека на организмы. В. Факторы неживой природы.

6. Линька птиц и перелет в теплые страны связаны с:

А. Понижением температуры воздуха.

Б. Изменением влажности воздуха.

В. Изменением продолжительности дня

7. Какие приспособления способствуют выживанию животных в засушливых районах?

А. Анабиоз.

Б. Накопление жиров.

В. Интенсивное образование метаболической воды в организме в результате окислительных реакций.

8. Свет для прорастания семян:

А. Совершенно не нужен.

Б. Нужен гелиофитам (светолюбивые растения).

В. Нужен только паразитическим растениям.

9. Из перечисленных примеров выберите антропогенный фактор:

А. Свет.

Б. Взаимосвязи между особями в популяции. В. Развитие промышленности.

10. Какие из перечисленных фактов можно отнести к глобальным экологическим проблемам:

А. Рост численности грызунов. Б. Вредные выбросы в атмосферу. В. Рост численности населения земного шара.

11. Какие меры по очистке жилой зоны от бытового мусора вы бы применили:

А. Сжигание мусора. Б. Вывоз на свалки.

В. Создание производств по вторичной переработке мусора.

Дополнительная часть

12. Наиболее важны биохимические адаптации к температуре дня:

А. У животных.

Б. У растений и микроорганизмов.

В. У человека.

Г. Все перечисленное.

13. Отмершие листья деревьев образуют опад, который служит местом обитания и пищей для многих организмов. К каким факторам относится это явление?

А. Антропогенный. Б. Биотические. В.

Абиотические.

Антропогенный. Б. Биотические. В.

Абиотические.

Г. Комплексное действие факторов.

14. Назовите причины возникновения смога:

А. Наличие в атмосфере высокой концентрации оксида азота и углеродов, интенсивная

солнечная радиация, безветрие.

Б. Солнечная радиация, запыленность и загазованность.

В. Сжигание топлива, загрязнение воздуха соа.

Г. Все перечисленное.

15. Танкер вылил в море нефть. К какому типу экологических проблем относится эта?

А. Истощение природных ресурсов. Б. Загрязнение природной среды. В. Уничтожение живых организмов. Г. Образование нового хранилища нефти.

Отвегы:1-В,2-А,3-В,4-Б,5-А,6-В, 7-В,8-А,9-В,10-В,11-В,12-Б,13-Б, 14-Г, 15-Б.

Вариант 2 Основная часть

1. Из перечисленных факторов выберите абиотические:

А. Влажность, свет, температура.

Б. Вырубка лесов.

В. Влияние организмов друг на друга.

2. Фотопериодизм — это реакция организма на изменение:

А. Температуры воздуха.

Температуры воздуха.

Б. Влажности воздуха.

В. Соотношения дня и ночи.

3. Большая часть энергии солнечного излучения, достигающего земной

поверхности

приходится на долю:

А. Ультрафиолетовых лучей. Б. Инфракрасных лучей. В. Видимого спектра.

4. Роль озонового экрана состоит в:

А. Поглощении ультрафиолетовых лучей. Б. Поглощении инфракрасных лучей. В. Обогащении планеты кислородом.

5. Приспособления растений к перезимовке заключаются в:

А. Увеличении количества воды в тканях (для предотвращения обезвоживания).

Б. Накоплении углеводов в клетках (приводящем к связыванию воды).

В. Увеличении тока ассимиляторов.

6. Из перечисленных животных выберите тех, которые имеют непостоянную температуру тела.

А. Насекомые.

Б. Млекопитающие.

В. Птицы.

7. К каким факторам среды относятся рельеф, климат, почва, воздух?

А. Антропогенным. Б. Биотическим. В.

Абиотическим.

8. Какие из перечисленных факторов относятся к искусственному загрязнению:

А. Вулканические извержения

Б. Выхлопные газы автомобилей, смог.

В. Пыльные бури.

9. Основные источники аэрозольных загрязнений:

А. Вулканические извержения Б. Космическая пыль. В. ТЭЦ.

10. Для того чтобы справиться с проблемой загрязнения атмосферы, необходимо:

А. Перейти на новые, более чистые источники энергии.

Б. Применять газоулавливающие установки.

В. Закрыть предприятия загрязняющие среду.

11. С помощью каких мер можно решать проблему загрязнения воздуха в крупных городах России на данный момент времени:

А. Озеленение промышленных районов. Б. Переход на новые технологии. В. Сокращение промышленного производства.

Дополнительная часть

12. Назовите организм, у которого физиологические процессы ускоряются в связи с повышением температуры окружающей среды:

А. Воробей.

Воробей.

Б. Кошка.

В. Гусеница бабочки капустной белянки.

Г. Камбала.

13. Известно, что кислотные дожди — это осадки, содержащие серную и азотную

кислоты, которые образуются в результате попадания в атмосферу оксидов серы и

азота из труб промышленных предприятий.

Объясните, с чем связано воздействие кислотных дождей на природные экосистемы:

А. С изменением солнечной радиации.

Б. С образованием смога.

В. С увеличением озона в атмосфере.

14. Аэрозоль — это:

А. Смесь воды и серной кислоты.

Б. Твердые и жидкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в атмосфере, обладающие малыми скоростями осаждения В. Токсические вещества, выбрасываемые промышленными предприятиями в окружающую среду. Г. Все перечисленное. 15. Какие газы выделяются при извержении вулканов?

А. Сероводород. Б. Метан.

В. Фумаральные газы (сернистый, сероводород, С02, метан).

Ответы: 1 — А, 2 — В,3 — Б, 4- А, 5 — Б, 6 -А,

7-В, 8-Б, 9-В, 10-А, П-А, 12-В, 13-Б, 14-Б, 15-В.

Биотические, абиотические и антропогенные факторы » Біологія

Вспомните живые организмы, которые живут в определенной экосистеме, например в пустыне. К действию каких факторов им приходится приспосабливаться? Приведите примеры таких адаптаций для живых организмов из разных групп.

Экологические факторы

Организмы подвергаются действию различных факторов среды — экологических факторов, которые по своей природе могут быть абиотическими, биотическими и антропогенными (рис. 49.1). Для того чтобы адаптироваться к соответствующей среде обитания, живым организмам необходимо выработать приспособления, предотвращающие негативное влияние таких факторов.

Экологические факторы

Влияние экологических факторов на живые организмы

Относительно любого фактора среды живые организмы обладают так называемым диапазоном устойчивости (толерантности). Если интенсивность фактора выходит за пределы толерантности, живые организмы погибают. Так, если слон попадет в местность с температурой воздуха -20 °С, то он достаточно быстро погибнет. Поэтому организмы стремятся жить в условиях, к которым они лучше приспособлены и где факторы не выходят за пределы толерантности. Такие условия называют биологическим оптимумом для определенного вида организмов.

Так, если слон попадет в местность с температурой воздуха -20 °С, то он достаточно быстро погибнет. Поэтому организмы стремятся жить в условиях, к которым они лучше приспособлены и где факторы не выходят за пределы толерантности. Такие условия называют биологическим оптимумом для определенного вида организмов.

Абиотический (низкая температура)

Биотический (хищник)

Антропогенный (загрязнение)

Рис. 49.1. Экологические факторы

Большинство экологических факторов меняются независимо друг от друга. И довольно трудно подобрать место обитания так, чтобы все факторы были в пределах биологического оптимума. Поэтому нередко какие-то из факторов влияют на живые организмы критичнее других. Фактор, который больше всего влияет на выживание, называют ограничивающим (лимитирующим). Лимитирующими факторами могут быть температура, давление, соленость воды, хищники и др.

Организмы подвержены влиянию различных факторов среды — экологических факторов, которые по своей природе могут быть абиотическими, биотическими и антропогенными. Организмы стремятся избегать воздействия негативных факторов и жить в условиях, к которым они лучше приспособлены. Такие условия называют биологическим оптимумом для определенного вида организмов.

Организмы стремятся избегать воздействия негативных факторов и жить в условиях, к которым они лучше приспособлены. Такие условия называют биологическим оптимумом для определенного вида организмов.

Проверьте свои знания

1. Что такое экологические факторы? 2. На какие группы делят экологические факторы? 3. На конкретных примерах объясните, как влияют антропогенные факторы на экосистемы. 4*. Какие условия будут биологическим оптимумом для вида организмов? Объясните на конкретном примере. 5*. На конкретном примере покажите, что такое лимитирующие факторы.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Классификация факторов среды — Роева Н.Н. Экология

Н.Н. Роева

Экология

Учебно-практическое пособие. – М.: МГУТУ, 2005

5.1. Классификация факторов среды

Экологические факторы классифицируются по нескольким критериям.

Внешние факторы ‑ воздействуют на организм, популяцию, экосистему, но не испытывают непосредственного обратного действия: температура, атмосферное давление, скорость ветра, солнечная радиация.

Внутренние факторы ‑ связаны со свойствами самой экосистемы и образуют ее состав: численность популяций, пища, количество биогенов, состав воздуха, воды и т.д.

Очень важно оценить значимость факторов, выделить главные и второстепенные. Главные факторы ‑ пища, вода, воздух, температура, свет ‑ определяются как условия существования. Без этих факторов невозможна жизнь и развитие живого организма. Другие факторы, действующие не обязательно постоянно, но влияющие на развитие, интенсивность жизнедеятельности и распространение видов, называют факторами воздействия.

Среди экологических факторов наибольшее значение имеют факторы, характеризующие доступность для организма различных форм вещества и энергии. Эти факторы называются ресурсами: ресурсы воды, энергии, света, кислорода, минеральной и органической пищи.

По природе и характеру действия факторы среды подразделяются на биотические, абиотические и антропогенные.

Биотические факторы ‑ это прямые или опосредованные воздействия других организмов, населяющих среду обитания данного организма. Все биотические факторы обусловлены внутривидовыми (внутрипопуляционными) и межвидовыми взаимодействиями.

Все биотические факторы обусловлены внутривидовыми (внутрипопуляционными) и межвидовыми взаимодействиями.

Внутривидовые факторы ‑ контакты между членами одной семьи, группы, стада, популяции одного вида (отношение полов, размножение, уход за потомством, взаимопомощь или, наоборот, конкуренция и т.д.).

Межвидовые факторы ‑ контакты между особями разных видов (разнообразные пищевые связи, межвидовая конкуренция, паразитизм и т.п.).

Исходя из сказанного к биотическим факторам относится вся совокупность влияния жизнедеятельности одних организмов на другие.

Абиотические факторы ‑ это факторы неорганической (неживой) природы: свет, температура, влажность, давление, агрегатное состояние самой среды, химический состав среды, концентрация веществ в ней. К абиотическим факторам относят такие факторы, как физические поля (гравитационное, магнитное), ионизирующая и проникающая радиация, суточные и сезонные изменения в природе.

Так, сеет необходим (видимая область спектра А=400-760 нм) для прохождения процесса фотосинтеза, в результате чего энергия Солнца продуцентами превращается в энергию химических связей органических веществ: 6СО2 + 6Н2О + гш = С6Н12О6 + 6О2. Фотосинтез ‑ это единственный биологический процесс, который обеспечивает все живые организмы доступной химической энергией. Таким образом, для подавляющего большинства живых существ на Земле главным источником биологически используемой энергии являются солнечный свет и пища, в органических веществах которой аккумулирована солнечная энергия. Ресурс солнечной энергии практически неисчерпаем.

Фотосинтез ‑ это единственный биологический процесс, который обеспечивает все живые организмы доступной химической энергией. Таким образом, для подавляющего большинства живых существ на Земле главным источником биологически используемой энергии являются солнечный свет и пища, в органических веществах которой аккумулирована солнечная энергия. Ресурс солнечной энергии практически неисчерпаем.

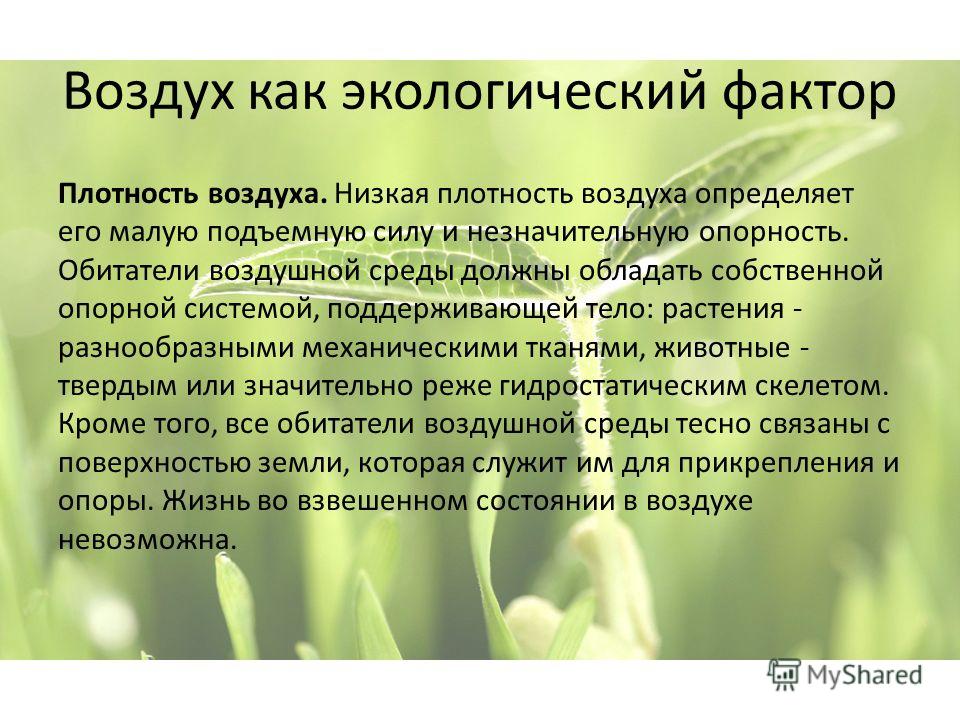

Вода является необходимым условием существования живых организмов, поскольку все физиологические процессы идут в водных растворах. При обезвоживании живых организмов они погибают (например, при обезвоживании организма человека на 12% он умирает). Содержание воды в активно функционирующих клетках – 70-80%. По выражению известного физиолога К.Шмидта-Нильсона (1982), «в самом общем виде живой организм можно описать как водный раствор, заключенный в оболочку ‑ поверхность тела».

Воздух необходим для функционирования большинства живых организмов, поскольку кислород воздуха (содержание кислорода в сухом воздухе ‑ 20,95%) используется в процессе клеточного дыхания, в результате которого организм получает необходимую для жизни энергию.

Содержащийся в воздухе углекислый газ необходим для осуществления фотосинтеза.

Почва ‑ наружный слой земной коры, разрыхленный физическим и химическим выветриванием и сформированный при участии микроорганизмов. Свойства почвы (физическая структура, механический и химический состав, рН, содержание органических веществ, аэрация, влагоемкость и увлажненность) определяют само существование высших и низших растений, многих животных. Жизненно необходимый обмен минеральными веществами между биосферой и неорганическим миром проходит именно в почве.

Температура. Возможность прохождения биохимических процессов в значительной степени зависит от температуры. Оптимальная температура для всех живых систем находится в пределах 15-35° С; минимальная температура = 0о С, максимальная — не превышает 50° С.

Антропогенные факторы — порождены деятельностью человека (изъятие природных ресурсов, изменение ландшафтов, загрязнение природной среды, техногенные и нетехногенные факторы).

Преобладающая часть антропогенных факторов, связанная с производством, с применением техники, машин, строительства, носит название техногенных факторов. Нетехногенная часть антропогенных факторов связана с бытом и поведением человека в природе (свалки бытовых отходов, мусора, последствия «активного отдыха» и т.д.).

Границы между биотическими, абиотическими и антропогенными факторами условны, и некоторые абиотические факторы имеют биогенное или техногенное происхождение (состав воздуха, качество воды, свойства почвы и т.д.).

Все перечисленные факторы действуют на живые организмы экосистемы одновременно. Степень присутствия или отсутствия каждого из них существенно отражается на жизнеспособности организмов, но неодинаково действует на разные виды. Это сильно влияет на экосистему в целом.

Биотические и антропогенные силы соперничают с климатическими/абиотическими факторами в определении роста и приспособленности глобальной популяции растений

Множественные одновременные изменения окружающей среды, климатических/абиотических факторов, взаимодействующих видов и прямого влияния человека влияют на естественные популяции и, следовательно, на биоразнообразие, экосистемные услуги и эволюционные траектории. Определение того, различаются ли масштабы воздействия абиотических, биотических и антропогенных факторов на население, с учетом их прямого воздействия и воздействия, опосредованного другими факторами, позволило бы нам лучше предсказывать судьбы популяций и разрабатывать стратегии смягчения последствий.Мы составили 644 парных значения темпа роста популяции ( λ ) из высоких и низких уровней идентифицированного драйвера из демографических исследований наземных растений. Среди абиотических факторов наибольшее влияние на λ оказывали взаимодействия с соседними растениями, естественные нарушения (не климатические) и среди биотических факторов. . Для подмножества исследований, в которых измерялись как среднее значение, так и изменчивость фактора, λ был немного более чувствительным к 1 стандартному отклонению изменения абиотических факторов по сравнению с биотическими факторами, но чувствительность к биотическим факторам все еще была существенной.Аналогичные величины воздействия абиотических/биотических/антропогенных факторов действуют для растений разных форм роста, для разных широтных зон и для биомов, характеризующихся более суровыми или более мягкими абиотическими условиями, что позволяет предположить, что все 3 фактора оказывают одинаковое воздействие в различных контекстах.

Определение того, различаются ли масштабы воздействия абиотических, биотических и антропогенных факторов на население, с учетом их прямого воздействия и воздействия, опосредованного другими факторами, позволило бы нам лучше предсказывать судьбы популяций и разрабатывать стратегии смягчения последствий.Мы составили 644 парных значения темпа роста популяции ( λ ) из высоких и низких уровней идентифицированного драйвера из демографических исследований наземных растений. Среди абиотических факторов наибольшее влияние на λ оказывали взаимодействия с соседними растениями, естественные нарушения (не климатические) и среди биотических факторов. . Для подмножества исследований, в которых измерялись как среднее значение, так и изменчивость фактора, λ был немного более чувствительным к 1 стандартному отклонению изменения абиотических факторов по сравнению с биотическими факторами, но чувствительность к биотическим факторам все еще была существенной.Аналогичные величины воздействия абиотических/биотических/антропогенных факторов действуют для растений разных форм роста, для разных широтных зон и для биомов, характеризующихся более суровыми или более мягкими абиотическими условиями, что позволяет предположить, что все 3 фактора оказывают одинаковое воздействие в различных контекстах. Таким образом, наилучшая доступная информация об интегрированном влиянии факторов на все демографические показатели не дает оснований для игнорирования факторов любого из этих трех типов при прогнозировании экологических и эволюционных реакций популяций и биоразнообразия на изменения окружающей среды.

Таким образом, наилучшая доступная информация об интегрированном влиянии факторов на все демографические показатели не дает оснований для игнорирования факторов любого из этих трех типов при прогнозировании экологических и эволюционных реакций популяций и биоразнообразия на изменения окружающей среды.

Ключевые слова: антропогенные воздействия; изменение климата; экологический драйвер; темпы роста населения; взаимодействия видов.

Абиотические, биотические и антропогенные факторы, влияющие на присутствие грибов…

Понимание экологии микробиомов в системах распределения питьевой воды является наиболее важным понятием в обеспечении безопасной питьевой водой. В системах распределения питьевой воды обитает различная микробиота, несмотря на усилия, предпринятые для улучшения инфраструктуры водоснабжения в водном хозяйстве, особенно в развивающихся странах.Перебои в подаче воды, длительное время хранения воды, низкое давление воды и загрязненная исходная вода являются одними из многих факторов, ответственных за плохое качество питьевой воды, влияющее на здоровье людей. Целью данного исследования было изучение микробного разнообразия и структуры в пробах воды, отобранных из исходной воды, очищенной воды, водоемов и бытовых точек потребления (кранов). Для анализа структуры микробного сообщества использовалась технология высокопроизводительного секвенирования Illumina путем нацеливания на область V4 гена 16S рРНК и область V1–V3 гена 18S рРНК.Proteobacteria, за которыми следуют Firmicutes, Bacteroidetes и Actinobacteria, были основными доминирующими таксонами. Гаммапротеобактерии также доминировали среди других классов протеобактерий во всех точках отбора проб. Роды условно-патогенных бактерий, такие как Pseudomonas, Legionella, Klebsiella, Escherichia и Actinobacteria, а также эукариотические микробы, такие как Cryptosporidium, Hartmannella, Acanthamoeba, Aspergillus и Candida, также были многочисленными таксонами, обнаруженными вдоль систем распределения. На смещение структуры микробного сообщества от источника к месту использования повлияли такие основные факторы, как остаточный хлор, прерывистое водоснабжение и длительное хранение в домашнем хозяйстве.

Целью данного исследования было изучение микробного разнообразия и структуры в пробах воды, отобранных из исходной воды, очищенной воды, водоемов и бытовых точек потребления (кранов). Для анализа структуры микробного сообщества использовалась технология высокопроизводительного секвенирования Illumina путем нацеливания на область V4 гена 16S рРНК и область V1–V3 гена 18S рРНК.Proteobacteria, за которыми следуют Firmicutes, Bacteroidetes и Actinobacteria, были основными доминирующими таксонами. Гаммапротеобактерии также доминировали среди других классов протеобактерий во всех точках отбора проб. Роды условно-патогенных бактерий, такие как Pseudomonas, Legionella, Klebsiella, Escherichia и Actinobacteria, а также эукариотические микробы, такие как Cryptosporidium, Hartmannella, Acanthamoeba, Aspergillus и Candida, также были многочисленными таксонами, обнаруженными вдоль систем распределения. На смещение структуры микробного сообщества от источника к месту использования повлияли такие основные факторы, как остаточный хлор, прерывистое водоснабжение и длительное хранение в домашнем хозяйстве. Сложная микробиота, обнаруженная в разных местах отбора проб в этом исследовании, вызывает проблемы с качеством питьевой воды, что в дальнейшем вызывает серьезные проблемы со здоровьем как человека, так и животных. Неэффективность очистки, неэффективность дезинфекции, плохое техническое обслуживание, утечка сточных вод и других бытовых отходов — это лишь немногие из многих других факторов, ответственных за ухудшение качества питьевой воды в этом исследовании, подвергающих здоровье высокому риску. Результаты этого исследования предоставляют важную и базовую информацию для понимания микробного профиля питьевой воды вдоль источников воды и систем распределения.Кроме того, знание микробного профиля поможет разработать надлежащие подходы к обеспечению качества воды.

Сложная микробиота, обнаруженная в разных местах отбора проб в этом исследовании, вызывает проблемы с качеством питьевой воды, что в дальнейшем вызывает серьезные проблемы со здоровьем как человека, так и животных. Неэффективность очистки, неэффективность дезинфекции, плохое техническое обслуживание, утечка сточных вод и других бытовых отходов — это лишь немногие из многих других факторов, ответственных за ухудшение качества питьевой воды в этом исследовании, подвергающих здоровье высокому риску. Результаты этого исследования предоставляют важную и базовую информацию для понимания микробного профиля питьевой воды вдоль источников воды и систем распределения.Кроме того, знание микробного профиля поможет разработать надлежащие подходы к обеспечению качества воды.

Биотические и абиотические факторы, прогнозирующие глобальное распространение и плотность популяции инвазивного крупного млекопитающего

Франклин, Дж. Картирование распространения видов: пространственный вывод и прогноз . (Издательство Кембриджского университета, 2009 г.).

(Издательство Кембриджского университета, 2009 г.).

Гриннелл, Дж. Нишевые отношения калифорнийского трэшера. Аук 34 , 427–433 (1917).

Google Scholar

Макартур, Р. Х. In Population Biology and Evolution (изд. Р. К. Левонтин) 159–186 (Syracuse University Press, 1968).

Hutchinson, G. E. Заключительные замечания. Колд-Спринг-Харбор Симпозиум по количественной биологии 22 , 415–427 (1957).

Google Scholar

Браун, Дж. Х.Макроэкология: прогресс и перспективы. Oikos 87 , 3–14 (1999).

Google Scholar

Элит, Дж. и Литвик, Дж. Р. Модели распространения видов: экологическое объяснение и предсказание в пространстве и времени. Ежегодный обзор экологии, эволюции и систематики 40 , 677–697 (2009).

Google Scholar

Браун, Дж.Х., Мелман, Д. В. и Стивенс, Г. К. Пространственные вариации численности. Экология 76 , 2028–2043 (1995).

Google Scholar

Рэндин, С. Ф., Жаккар, Х., Виттоз, П., Йоккоз, Н. Г. и Гисан, А. Землепользование улучшает пространственные прогнозы обилия горных растений, но не присутствия-отсутствия. Journal of Vegetation Science 20 , 996–1008 (2009).

Google Scholar

Пирсон Р.Г. и Доусон, Т. П. Прогнозирование воздействия изменения климата на распространение видов: полезны ли модели биоклиматической оболочки? Глобальная экология и биогеография 12 , 361–371 (2003).

Google Scholar

Бентон, М. Дж. Красная Королева и придворный шут: видовое разнообразие и роль биотических и абиотических факторов во времени. Наука 323 , 728–732 (2009).

Наука 323 , 728–732 (2009).

ОБЪЯВЛЕНИЕ КАС Google Scholar

Винс, Дж.J. Ниша, биогеография и взаимодействие видов. Философские труды Лондонского королевского общества B: Биологические науки 366 , 2336–2350 (2011).

Google Scholar

Ван дер Путтен, У. Х., Масель, М. и Виссер, М. Э. Прогнозирование реакции распространения и численности видов на изменение климата: почему важно учитывать биотические взаимодействия на всех трофических уровнях. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 365 , 2025–2034 (2010).

Google Scholar

Meier, E. S. et al. Биотические и абиотические переменные демонстрируют небольшую избыточность в объяснении распределения видов деревьев. Экография 33 , 1038–1048 (2010).

Google Scholar

Guisan, A. & Thuiller, W. Прогнозирование распространения видов: предложение не только простых моделей среды обитания. Ecology Letters 8 , 993–1009 (2005).

Google Scholar

Wisz, M. S. et al. Роль биотических взаимодействий в формировании распределения и реализованных совокупностей видов: значение для моделирования распределения видов. Biological Reviews 88 , 15–30 (2013).

Google Scholar

Лич, К., Монтгомери, В. И. и Рейд, Н. Моделирование влияния биотических факторов на модели распределения видов. Экологическое моделирование 337 , 96–106 (2016).

Google Scholar

Андерсон, Р. П. Когда и как следует учитывать биотические взаимодействия в моделях ниш и распределения видов? Journal of Biogeography , doi: 10. 1111/jbi.12825 (2016).

1111/jbi.12825 (2016).

Секстон, Дж. П., Макинтайр, П. Дж., Ангерт, А. Л. и Райс, К. Дж. Эволюция и экология пределов ареала видов. Ежегодный обзор экологии, эволюции и систематики 40 , 415–436 (2009).

Google Scholar

Мелис, К. и др. Хищничество оказывает большее влияние в менее продуктивной среде: разнообразие косуль, Capreolus capreolus, плотность популяции по всей Европе. Глобальная экология и биогеография 18 , 724–734 (2009).

Google Scholar

Пасанен-Мортенсен, М., Пюйконен, М. и Эльмхаген, Б. Там, где преобладают рыси, лисы проиграют – ограничение мезохищника в Евразии. Глобальная экология и биогеография 22 , 868–877 (2013).

Google Scholar

Boulangeat, I., Gravel, D. & Thuiller, W. Учет расселения и биотических взаимодействий для выявления движущих сил распределения видов и их численности. Ecology Letters 15 , 584–593 (2012).

Ecology Letters 15 , 584–593 (2012).

ПабМед ПабМед Центральный Google Scholar

Сандерсон, Э.В. и др. Человеческий след и последний из дикой природы. Bioscience 52 , 891–904 (2002).

Google Scholar

Лоранс В.Ф., Сэйер Дж. и Кассман К.Г. Расширение сельского хозяйства и его влияние на тропическую природу. Тенденции в экологии и эволюции 29 , 107–116 (2014).

Google Scholar

Ньюболд, Т.и другие. Глобальное воздействие землепользования на местное наземное биоразнообразие. Природа 520 , 45–50 (2015).

ОБЪЯВЛЕНИЕ КАС Google Scholar

Александратос, Н. и Бруинсма, Дж. Мировое сельское хозяйство к 2030/2050 гг.: редакция 2012 г. . (Рабочий документ ЕСА № 12-03, Рим, ФАО, 2012 г. ).

).

Грин, Р. Э., Корнелл, С. Дж., Шарлеманн, Дж. П. и Балмфорд, А. Сельское хозяйство и судьба дикой природы. Наука 307 , 550–555 (2005).

ОБЪЯВЛЕНИЕ КАС Google Scholar

Бенгтссон Дж., Анстрём Дж. и Вейбулл А.-К. Влияние органического сельского хозяйства на биоразнообразие и изобилие: метаанализ. Журнал прикладной экологии 42 , 261–269 (2005).

Google Scholar

Mack, R. N. et al. Биотические инвазии: причины, эпидемиология, глобальные последствия и контроль. Экологические приложения 10 , 689–710 (2000).

Google Scholar

Пармезан, К. и др. Эмпирические взгляды на границы видов: от традиционной биогеографии к глобальным изменениям. Oikos 108 , 58–75 (2005).

Google Scholar

Петерсон А. Т. Прогнозирование географии инвазий видов с помощью моделирования экологических ниш. Ежеквартальный обзор биологии 78 , 419–433 (2003).

Т. Прогнозирование географии инвазий видов с помощью моделирования экологических ниш. Ежеквартальный обзор биологии 78 , 419–433 (2003).

Google Scholar

Фисетола, Г. Ф., Туиллер, В. и Мио, К. Прогноз и подтверждение потенциального глобального распространения проблематичного чужеродного инвазивного вида — американской лягушки-быка. Разнообразие и распространение 13 , 476–485 (2007).

Google Scholar

Санчес-Фернандес, Д., Лобо, Дж. М. и Эрнандес-Манрике, О. Л. Модели распространения видов, которые не включают глобальные данные, искажают потенциальное распространение: тематическое исследование с использованием иберийских плавунцов. Разнообразие и распространение 17 , 163–171 (2011).

Google Scholar

Каухала К. и Ковальчик Р. Вторжение енотовидной собаки Nyctereutes procyonoides в Европу: история колонизации, особенности ее успеха и угрозы местной фауне. Текущая зоология 57 , 584–598 (2011).

Текущая зоология 57 , 584–598 (2011).

Google Scholar

Oliver, W.L.R. & Brisbin, I. In Свиньи, пекари и гиппопотамы: обзор состояния и план действий по сохранению (изд. W.L.R. Oliver) 179–195 (IUCN, 1993).

Oliver, W.L.R., Brisbin, I.L. & Takahashi, S. In Свиньи, пекари и гиппопотамы: обзор состояния и план действий по сохранению (под редакцией W.Л. Р. Оливер) 112–120 (МСОП, 1993).

Mayer, J. & Brisbin, I.L. Дикие свиньи: биология, ущерб, методы контроля и управления . (Саванна Ривер Сайт Эйкен, Южная Каролина, США, 2009 г.).

Баллари, С. А. и Барриос-Гарсия, М. Н. Обзор рациона дикого кабана Sus scrofa и факторов, влияющих на выбор корма в естественных и интродуцированных ареалах. Обзор млекопитающих 44 , 124–134 (2014).

Google Scholar

Лоу, С. , Browne, M., Boudjelas, S. & De Poorter, M. 1 00 самых опасных инвазивных чужеродных видов в мире: выборка из глобальной базы данных инвазивных видов . 1–12 (Окленд, Новая Зеландия, 2000 г.).

, Browne, M., Boudjelas, S. & De Poorter, M. 1 00 самых опасных инвазивных чужеродных видов в мире: выборка из глобальной базы данных инвазивных видов . 1–12 (Окленд, Новая Зеландия, 2000 г.).

Барриос-Гарсия, М. Н. и Баллари, С. А. Воздействие дикого кабана (Sus scrofa) на интродуцированный и естественный ареал: обзор. Биологические вторжения 14 , 2283–2300 (2012).

Google Scholar

Куршан, Ф., Шапюи, Ж.-Л. и Паскаль, М. Захватчики млекопитающих на островах: воздействие, контроль и контроль воздействия. Biological Reviews 78 , 347–383 (2003).

Google Scholar

Бевинс С. Н., Педерсен К., Лутман М. В., Гидлевски Т. и Делиберто Т. Дж. Последствия, связанные с недавним расширением ареала неместных диких свиней. Биологические науки 64 , 291–299 (2014).

Google Scholar

Мелис, К. , Шафранска П.А., Енджеевска Б. и Бартон К. Биогеографические вариации плотности популяции кабана (Sus scrofa) в Западной Евразии. Журнал биогеографии 33 , 803–811 (2006).