8 как работает механизм наследственности в живой природе: Открытые видеолекции учебных курсов МГУ

Открытые видеолекции учебных курсов МГУ

Список всех тем лекций

Лекция 1. Основные понятия генетики. История генетики.

Генетические портреты

Наследственность

Изменчивость

Интеллект

Восприятие

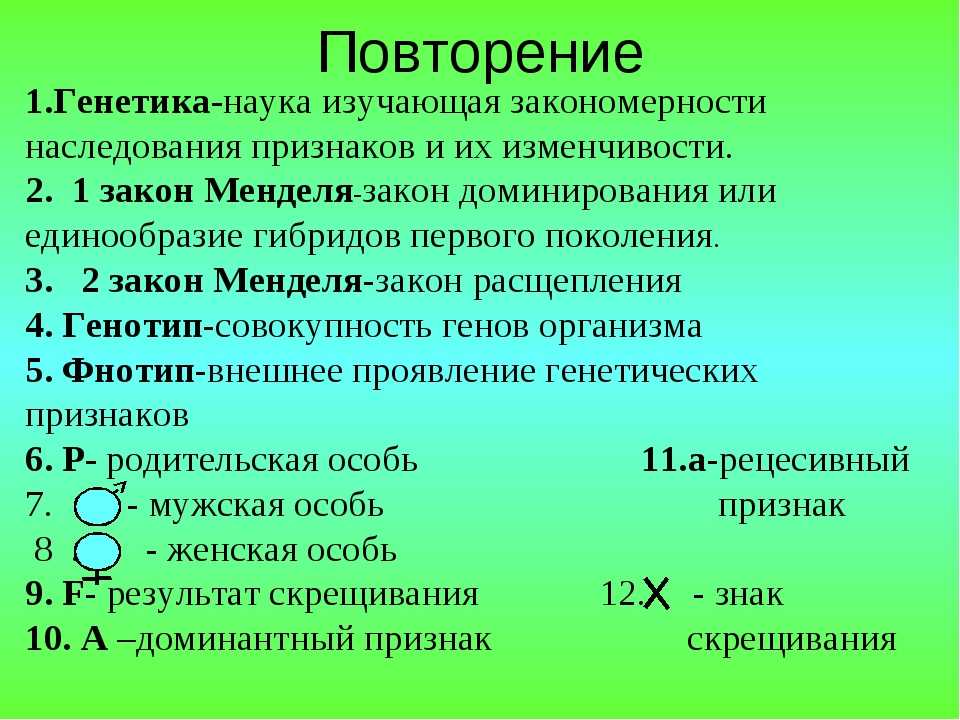

Определение генетики

История генетики

Грегор Мендель

Законы Менделя

Открытия в генетике после Менделя

Закон Харди-Вайнберга

Хромосомная теория наследственности и другие открытия в генетике

Лекция 2. Молекулярные механизмы наследственности. Генетика оплодотворения и развития.

Теории в биологии

Опыты Фридриха Гриффитса

Эра ДНК

Открытие свойств ДНК

Структура ДНК

Генетический код

Полуконсервативный синтез ДНК

Транскрипция

Трансляция

Прямая и обратная генетика

Определение гена

История генетики

Проблемы генетики

Генетика оплодотворения

Генетика развития

Фенотип — взаимодействие генов со средой

Эпигенетическое наследование

Определение генома

Геном человека

Клонирование организмов

Происхождение и эволюция человека

Фармакогенетика

Лекция 3. Целенаправленное изменение организмов. Генетический анализ.

Целенаправленное изменение организмов. Генетический анализ.

Дивергентная эволюция

Гибридизация

Горизонтальный перенос генов

Трансгенные организмы

Модель сетчатой эволюции

Целенаправленное изменение организмов

Клонирование

Стволовые клетки

Определение генетического признака и фенотипа

Определение гена и аллеля

Качественные и количественные признаки

Классификация качественных признаков

Уровни организации живой природы

Методы генетики

Генетический анализ

Структура хромосом

Лекция 4. Овариальный цикл и оплодотворение у человека.

Овариальный цикл и оплодотворение у человека.

Чередование гапло- и диплофаз в жизненных циклах

Митоз и мейоз

Человеческий ооцит и сперматозоид

Овариальный цикл и оплодотворение

Эмбриональное развитие человека

Наследование простых признаков

Значение для науки

Типы скрещиваний

Модельные объекты в генетике

Определение чистых линий

Первый закон Менделя

Тетрадный анализ

Второй закон Менделя

Анализирующее скрещивание

Взаимодействие аллелей

Лекция 5. Примеры генетических отклонений. Некоторые наследственные признаки человека.

Некоторые наследственные признаки человека.

Лекция 6. Аутосомно-доминантное и аутосомно-рецессивное наследование.

Аутосомно-доминантное наследование

Аутосомно-рецессивное наследование

Наследование, сцепленное с полом

Множественный аллелизм

Причины возникновения множественного аллелизма

Мутация в гене фенилаланингидроксилазы

Лекция 7. Группы крови. Третий закон Менделя.

Группы крови. Третий закон Менделя.

Группы крови

Совместимость при переливании

Анализ признаков

Полигенное наследование

Условия выполнения менделевских закономерностей

Родословная с аутосомно-доминантным наследованием

Нарушение условий выполнения наследования

Репродуктивная биология

Лекция 8. Серповидноклеточная анемия. Наследование глухонемоты.

Серповидноклеточная анемия

Наследование глухонемоты

Генетический анализ

Адаптация к инсоляции

Наследование цвета кожи

Наследование цвета волос

Комплементарное взаимодействие генов. Наследование цвета глаз. Гены, участвующие в биосинтезе пигментов.

Комплементарное взаимодействие генов. Наследование цвета глаз. Гены, участвующие в биосинтезе пигментов.

Комплементарное взаимодействие генов

Наследование цвета глаз

Примеры генов, участвующие в биосинтезе пигментов

Биосинтез пигментов

Окрашивание оперения птиц

Природа неотении у аксолотля

Механизмы регуляции работы ферментов

Структура рибосом

Механизм РНК-интерференции

Пути метаболизма фениаланина

Примеры комплементарного взаимодействия генов

Рецессивный эпистаз

Доминантный эпистаз

Полимерия

Лекция 10. Детерминация пола. Патологии детерминации пола.

Детерминация пола. Патологии детерминации пола.

Детерминация пола

Детерминация пола у человека

Последовательность событий при детерминации пола

Детерминация мужского пола

Гормоны, участвующие в определении пола

Роль гена SRY в проявлении тестикулярной феминизации

Синдром нечувствительности к андрогенам

Частота гермафродитизма у человека

Многоплодность

Лекция 11. Бесплодие и его причины. События после оплодотворения. Генетические аспекты поведения.

Причины бесплодия

События после оплодотворения

Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида

Криоконсервация эмбрионов

Иммунологические причины бесплодия

Примеры

Лекция 12. Генетические аспекты поведения.

Генетические аспекты поведения.

Аспекты поведения моллюсков

Аспекты поведения насекомых

Гигиеническое поведение пчёл

Генетический контроль биоритмов

Фиксированный комплекс действий дрозофилы

Аспекты акустического поведения

Пример вклада генов в поведение насекомых

Социальная амнезия у млекопитающих

Влияние гормонов на поведение рабочих пчёл

Влияние гормонов на модификацию пола

Родительское поведение

Экспрессивность генов

Плейотропия

«География» генов

Эпигенетика

экскурсии 10–11 кл.

и студенты Государственный Дарвиновский музей

и студенты Государственный Дарвиновский музейЭкскурсии для старшеклассников (10 — 11 кл.) и студентов.

Также вы можете с классом посетить занятия в интерактивном центре ЭкоМосква по следующим темам:

- «Пух и перья под микроскопом»

- «Царство грибов»

- «Кто оставил след?»

- «PROнасекомых»

- «Первопроходцы-лишайники»

- «Загадки птиц Москвы»

- «PROрыб»

- «Животные-строители»

- «Урок шелководства»

- «Путешествие семечка»

Вид и видообразование

2 этаж; зал «Микроэволюция»Вид, его критерии и структура. Пути видообразования и механизмы изоляции.Разнообразие видов.Законы биологического развития

2 этаж; зал «Этапы познания живой природы»; зал «Микроэволюция»3 этаж; зал «Макроэволюция»Формирование взглядов на индивидуальное и историческое развитие организмов, современные представления об основных свойствах живых организмов (наследственности и изменчивости) и законах индивидуального и исторического развития.

Зоогеография

3 этаж; зал «Зоогеография»Зоогеографическое районирование и природная зональность. Животные различных зоогеографических областей. История формирования фауны Земли.Многообразие жизни на Земле

1 этаж; зал «Многообразие жизни на Земле»Видовое и структурное разнообразие сообществ. Взаимосвязи животных и растений и их влияние на облик современных сообществ и экосистем.Наследственность и изменчивость

2 этаж; зал «Микроэволюция»Основные законы наследственности. Сцепленное наследование. Взаимодействие и множественное действие генов. Генетика пола. Закономерности изменчивости.Охрана окружающей среды

3 этаж; зал «Макроэволюция»История проблемы охраны природы и возможные пути её решения. Красная книга. Охраняемые территории.

Красная книга. Охраняемые территории.

Происхождение человека

3 этаж; зал «Макроэволюция»Место человека в системе животного мира. Основные этапы эволюции рода Homo. История формирования рас Человека разумного.Развитие органического мира

3 этаж; зал «Макроэволюция»Возникновение жизни на Земле и основные этапы её эволюции. Закономерности макроэволюции на примерах отдельных групп животных.Тайны и легенды Дарвиновского музея

обзорная по музеюЭксклюзивная обзорная экскурсия по всем залам постоянной экспозиции приподнимет завесу над загадками истории Дарвиновского музея. Речь пойдёт об экспонатах с удивительной судьбой и животных, которые чем-то прославились при жизни! Как появился в музее любимый слон последнего русского императора, кто позировал художнику при создании скульптуры Чарльза Дарвина, чем прославился в научном мире шимпанзе Йони, как попала в музей белка-альбинос и причём здесь самовар, в какой детективной истории был замешан крокодил … С этими и другими «секретными материалами» о Дарвиновском музее Вы познакомитесь на предлагаемой экскурсии. Кроме того, узнаете, как и из каких материалов делают чучела и кто такие мастера-таксидермисты на экскурсии «Тайны и легенды Дарвиновского музея».

Кроме того, узнаете, как и из каких материалов делают чучела и кто такие мастера-таксидермисты на экскурсии «Тайны и легенды Дарвиновского музея».

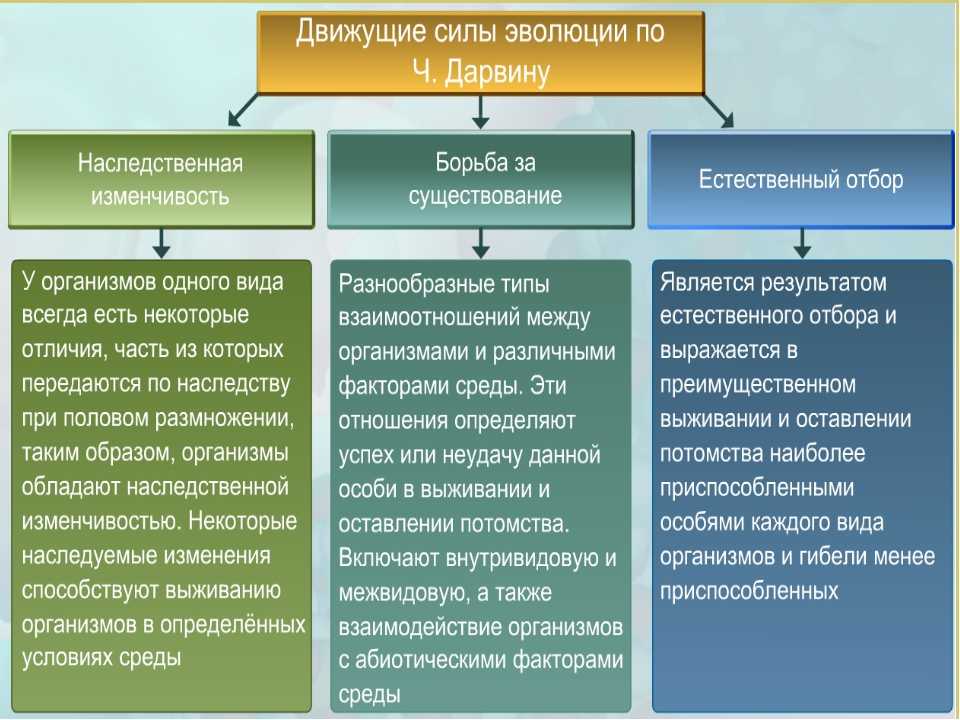

Теория эволюции

2 этаж; зал «Микроэволюция»Изменчивость и наследственность как материал эволюции. Естественный и искусственный отбор. Факторы эволюции. Вид и видообразование. Взаимодействие видов в природе.ТОП — 20 экспонатов Дарвиновского музея

Эта обзорная экскурсия – самый верный способ объять необъятное, совершив увлекательное путешествие по самым знаковым разделам экспозиции Дарвиновского музея. Проходя почти через все музейные залы, экскурсионный маршрут знакомит посетителей с самыми интересными экспонатами. Удивительные факты, судьбоносные моменты и драматические коллизии, яркие экспонаты и настоящие жемчужины музейной коллекции, предстанут как яркая иллюстрация становления единственного в мире музея эволюции. Посмотреть все лучшее сразу будет интересно и посетителям-новичкам, и настоящим музейным гурманам.

Посмотреть все лучшее сразу будет интересно и посетителям-новичкам, и настоящим музейным гурманам.

Эволюция поведения животных

3 этаж; зал «Макроэволюция»Эволюция нервной системы. Механизмы поведения. Роль инстинктов, научения и рассудочной деятельности в формировании поведения животных, стоящих на разных ступенях организации.Экология Москвы и Московской области

3 этаж; зал «Макроэволюция»Экологические проблемы современного мегаполиса, его влияние на состояние окружающей среды.Этапы познания живой природы

2 этаж; зал «Этапы познания живой природы»История развития биологии с древнейших времен до наших дней.Что такое естественный отбор? | Музей естественной истории

Естественный отбор – это механизм эволюции. Организмы, более приспособленные к окружающей среде, имеют больше шансов выжить и передать гены, которые способствовали их успеху. Этот процесс заставляет виды меняться и расходиться с течением времени.

Организмы, более приспособленные к окружающей среде, имеют больше шансов выжить и передать гены, которые способствовали их успеху. Этот процесс заставляет виды меняться и расходиться с течением времени.

Естественный отбор — один из способов объяснить миллионы видов, живших на Земле.

Чарльзу Дарвину (1809-1882) и Альфреду Расселу Уоллесу (1823-1913) приписывают совместное создание теории эволюции путем естественного отбора, они совместно опубликовали ее в 1858 году. Дарвин в целом затмил Уоллеса с момента публикации О происхождении видов в 1859 г., Однако.

Библиотека Музея содержит самую большую в мире концентрацию работ Дарвина: 478 изданий «Происхождения видов» на 38 языках.

Во времена Дарвина и Уоллеса большинство считало, что организмы слишком сложны, чтобы иметь естественное происхождение, и должны быть созданы трансцендентным Богом. Однако естественный отбор утверждает, что даже самые сложные организмы возникают в результате совершенно естественных процессов.

Профессор Адриан Листер, научный сотрудник музея, говорит: «Не то чтобы биологи не понимали, что организмы сложны и функциональны, и то, что они существуют, кажется почти чудом. Мы это понимаем, но думаем, что нашли другое объяснение.

Уоллес (слева) и Дарвин (справа) выдвинули очень похожие теории эволюции. Однако Дарвин в целом затмил вклад Уоллеса.

Как работает естественный отбор?

При естественном отборе генетические мутации, полезные для выживания особи, передаются через размножение. Это приводит к появлению нового поколения организмов, которые с большей вероятностью выживут и размножатся.

Например, эволюция длинной шеи позволила жирафам питаться листьями, недоступными для других, что дало им конкурентное преимущество. Благодаря лучшему источнику пищи те, у кого были более длинные шеи, смогли выжить, размножаться и, таким образом, передать характеристики следующему поколению. Те, у кого более короткие шеи и доступ к меньшему количеству еды, с меньшей вероятностью выживут и передадут свои гены.

Эволюция длинной шеи — это адаптация, которая помогает жирафам выживать в окружающей среде © FluffyCreature через Flickr (CC BY-NC 2.0)

Адриан объясняет: «Если вы возьмете 1000 жирафов и измерите их шеи, все они будут немного отличаться друг от друга. Эти различия, по крайней мере, частично определяются их генами.

‘Те, у кого шея длиннее, могут оставить пропорционально больше потомства, потому что они лучше питаются и, возможно, лучше соревнуются за партнеров, потому что они сильнее. Затем, если вы измерите грифы следующего поколения, они также будут отличаться, но среднее значение будет немного смещено в сторону более длинных. Этот процесс продолжается из поколения в поколение».

Что такое адаптация?

Адаптация — это физическая или поведенческая характеристика, помогающая организму выживать в окружающей среде.

Но не все характеристики животного являются приспособлениями.

Адаптации для одной цели могут быть использованы для другой. Например, перья были приспособлением для терморегуляции — их использование для полета появилось позже. Это означает, что перья — это экзаптация для полета, а не адаптация.

Например, перья были приспособлением для терморегуляции — их использование для полета появилось позже. Это означает, что перья — это экзаптация для полета, а не адаптация.

Адаптации также могут устареть, например, жесткий внешний вид плодов калебаса ( Crescentia cujete ). Обычно считается, что эта тыква эволюционировала, чтобы ее не съели гомфотеры, семейство слоноподобных животных. Но эти животные вымерли около 10 000 лет назад, поэтому адаптация плода больше не дает преимущества для выживания.

Большой шаровидный плод калебаса имеет чрезвычайно прочную внешнюю поверхность. Но эта адаптация устарела © Венди Катлер через Flickr (CC BY-NC 2.0)

Отбор для приспособления — не единственная причина эволюции. Изменения видов также могут быть вызваны нейтральными мутациями, которые не приносят вреда или пользы индивидууму, генетическим дрейфом или потоком генов.

Что означает «выживает сильнейший»?

С точки зрения эволюции, «приспособленное» животное — это животное, адаптированное к окружающей среде. Эта концепция лежит в основе естественного отбора, хотя термин «выживание наиболее приспособленных» часто понимается неправильно, и его лучше избегать.

Эта концепция лежит в основе естественного отбора, хотя термин «выживание наиболее приспособленных» часто понимается неправильно, и его лучше избегать.

Существует также определенная степень случайности в эволюции, поэтому лучше всего приспособленное животное не всегда будет тем, кто выживет.

Адриан объясняет: «Если тебя ударит камень или что-то в этом роде, это просто невезение. Но в среднем и с течением времени выживают те, кто наиболее приспособлен, те, у кого лучшая адаптация».

Перцовая моль ( Biston betularia ) трудно заметить, когда она садится на кору дерева. Те, кто сочетается лучше всего, с меньшей вероятностью станут добычей, поэтому имеют преимущество в выживании.

Что такое вьюрки Дарвина?

Дарвин собрал много образцов животных во время путешествия на корабле HMS Beagle (1831-1836). Среди его самых известных — вьюрки, около 14 видов которых он собрал на Галапагосских островах. Птицы относятся к одному и тому же таксономическому семейству и имеют разнообразные размеры и формы клюва. Это соответствует как их разным основным источникам пищи, так и расхождению из-за изоляции на разных островах.

Это соответствует как их разным основным источникам пищи, так и расхождению из-за изоляции на разных островах.

Зеленая камышевка ( Certhidea olivacea ), например, имеет острый тонкий клюв, который идеально подходит для кормления мелкими насекомыми. Для сравнения, у большого земляного вьюрка ( Geospiza magnirostris ) короткий коренастый клюв, которым он раскалывает семена и орехи.

У галапагосских вьюрков отчетливо различаются форма и размер клюва, что можно увидеть здесь у экземпляров зеленой камышевки (слева) и большого земляного вьюрка (справа)

Вьюрки Дарвина часто считаются источником вдохновения для «моментов озарения», но на самом деле именно пересмешники повлияли на мысли Дарвина об эволюции.

Перед поездкой на Галапагосские острова Дарвин собирал пересмешников в Южной Америке. На первом острове, Сан-Кристобаль (тогда известном как остров Чатем), он увидел птицу, которую узнал как пересмешника. Но на близлежащем острове Флореана он увидел, что пересмешники были совсем другими.

Дарвин понял, что различия между видами пересмешников на островах больше, чем между видами, которых он видел на другом континенте. Он начал размышлять на борту HMS Beagle, но потребовалось несколько лет, прежде чем он придумал свою теорию эволюции путем естественного отбора.

Вьюрки — после того, как британский орнитолог Джон Гулд идентифицировал их как разные виды, — стали одним из полезных примеров среди многих других животных, которых он видел.

Чарльз Дарвин собрал эти три экземпляра пересмешника во время своего пребывания на Галапагосских островах в 1835 году во время рейса HMS Beagle

. Вьюрки сегодня представляют научный интерес. Изучение Дафны Майор, вулканического острова в составе Галапагосского архипелага, началось в 1972 году и показало, что естественный отбор привел к изменению формы и размера клюва у двух видов вьюрков: среднего донных вьюрков ( Geospiza fortis ) и обыкновенный кактусовый вьюрок ( Geospiza scandens ). Было замечено, что клювы обоих видов со временем уменьшаются, но по разным схемам.

Дарвин считал, что естественный отбор развивается медленно и происходит только в течение длительного периода времени. Часто это может быть правдой, но было показано, что в некоторых случаях новый вид может развиться в течение жизни.

В течение 31 года ученые изучали выживание самца вьюрка, эмигрировавшего с острова Санта-Крус, а также шести поколений его потомков на Дафне Майор. Начиная со второго поколения, птицы вели себя как отдельный вид по отношению к другим на острове.

Кактусовые вьюрки Daphne Major изучаются уже более 30 лет. За это время размер их клювов колебался, в конечном итоге уменьшаясь в течение 15 лет.

Что такое ламаркизм?

Ламаркизм — теория, названная в честь французского натуралиста Жана-Батиста Ламарка (1744–1829). Он предполагает, что животные приобретают характеристики, основанные на использовании или неиспользовании в течение жизни, а не в результате жестко закодированных генетических изменений.

Согласно теории Ламарка, жирафы вытягивают шеи, чтобы сделать их длиннее. Потомство этих животных унаследует более длинные шеи в результате усилий своих родителей.

Потомство этих животных унаследует более длинные шеи в результате усилий своих родителей.

Адриан говорит: «Если бы вы попытались размять шею в течение 10 минут каждое утро, то, вероятно, через несколько лет ваша шея стала бы на несколько миллиметров длиннее. Но ваши дети не унаследовали бы его. Вот где эта теория терпит неудачу.

Мы все еще развиваемся?

На протяжении тысячелетий мир считался статичным. Идеи о том, что горы могут подняться, а климат и организмы могут измениться, не существовало. Считалось, что Земля существует в оптимальной форме.

Но естественный отбор опирается на то, что мир постоянно меняется. Эволюция происходит автоматически для выживания, и миллионы лет она играет в догонялки с нашим динамичным миром.

Браконьерство и утрата мест обитания оказали огромное влияние на сайгака, который в настоящее время находится под угрозой исчезновения ( Saiga tatarica ). В подобных случаях у естественного отбора мало шансов. © Андрей Гилёв через Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

© Андрей Гилёв через Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

‘Организмы либо достаточно приспособлены для выживания и размножения, либо они недостаточно оптимальны, и популяция сокращается. Он может даже уменьшиться до нуля, а это означает вымирание», — констатирует Адриан.

Ученые смогли предсказать естественный отбор в короткие сроки. Но точно определить его последствия в будущем практически невозможно из-за непредсказуемых колебаний окружающей среды.

Естественный отбор подразумевает, что если организмы выживают, то они адаптируются. Но по мере изменения окружающей среды мы можем обнаружить, что то, что когда-то было адаптацией, больше не может быть полезным.

Хотя эволюция может происходить быстро, чем быстрее меняется планета, тем сложнее эволюции идти в ногу и тем серьезнее становится риск массового вымирания.

- Ваш вопрос

Спросите ученого музея

У вас есть животрепещущий вопрос о науке или природе, на который вы хотите получить ответ? Заполните форму ниже, чтобы сообщить нам.

Мы будем работать с музейными учеными, чтобы превратить некоторые из ваших вопросов в истории, опубликованные в нашем онлайн-журнале Discover, или видеоролики на нашем канале YouTube.

Эта новая функция находится в стадии бета-тестирования. Узнать больше.

Ваш вопрос

Депрессия инбридинга в дикой природе

Alberts, S.C. and Altmann, J. (1995). Уравновешивание затрат и возможностей: расселение самцов бабуинов. Am Nat , 145 : 279–306.

Артикул Google ученый

Арсезе, П. (1989). Внутриполовая конкуренция, система спаривания и натальное расселение певчих воробьев. Anim Behav , 38 : 958–979.

Артикул Google ученый

Эшман, Т. Л. (1992). Относительная важность инбридинга и материнского пола в определении приспособленности потомства у Sidalcea oregana ssp. spicata гинодвудомное растение. Эволюция , 46 : 1862–1874.

spicata гинодвудомное растение. Эволюция , 46 : 1862–1874.

Артикул Google ученый

Барретт, С.Ч. и Чарльзворт, Д. (1991). Влияние изменения уровня инбридинга на генетический груз. Природа , 352 : 522–524.

Артикул КАС Google ученый

Брок М.К. и Уайт Б.Н. (1992). Применение ДНК-дактилоскопии в программе восстановления находящихся под угрозой исчезновения пуэрториканских попугаев. Proc Natl Acad Sci USA , 89 : 11 121–11 125.

Артикул КАС Google ученый

Браун, Дж. Л. и Браун, Э. Р. (1988). Инбредное потомство менее приспособлено? Выживание в естественной популяции мексиканских соек. Behav Ecol , 9 : 60–63.

Артикул Google ученый

Брайант, Э. Х., Мефферт, Л. М. и Маккоммас, С. А. (1990). Приспособленность восстанавливается в популяциях комнатных мух, которые постоянно сокращаются. Am Nat , 136 : 542–549.

Х., Мефферт, Л. М. и Маккоммас, С. А. (1990). Приспособленность восстанавливается в популяциях комнатных мух, которые постоянно сокращаются. Am Nat , 136 : 542–549.

Артикул Google ученый

Балджер, Дж. и Гамильтон, У. Дж. М. (1988). Инбридинг и репродуктивный успех у природного чакма-бабуина, популяция Papio cynocephalus ursinus . Аним Бехав , 36 : 574–578.

Артикул Google ученый

Балмер, М. Г. (1973). Инбридинг большой синицы. Наследственность , 30 : 313–325.

Артикул КАС Google ученый

Каро, Т.М. и Лоренсон, М.К. (1994). Экологические и генетические факторы сохранения: поучительная история. Наука , 263 : 485–486.

Артикул КАС Google ученый

Коули, Г. (1994). Направления в природоохранной биологии. J Anim Ecol , 63 : 215–244.

(1994). Направления в природоохранной биологии. J Anim Ecol , 63 : 215–244.

Артикул Google ученый

Чен, X. (1993). Сравнение инбридинга и аутбридинга у гермафродитов Arianta arbustorum (L.) (наземная улитка). Наследственность , 71 : 456–461.

Артикул Google ученый

De Bois, H., Dhondt, A.A., и van Puijenbroek, B. (1990). Влияние инбридинга на выживаемость молоди Okapi Okapi johnstoni в неволе. Консерв Биол , 54 : 147–155.

Артикул Google ученый

Дитц, Дж. М. и Бейкер, А. Дж. (1993). Многоженство и репродуктивный успех самок у золотых львиных тамаринов, Leontopithecus rosalia . Аним Бехав , 46 : 1067–1078.

Артикул Google ученый

Дудаш М. Р. (1990). Относительная приспособленность самоопыленного и ауткроссированного потомства самосовместимого протандрообразного вида, Sabatia angularis L. (Gentianaceae): сравнение в трех средах. Эволюция , 44 : 1129–1139.

Р. (1990). Относительная приспособленность самоопыленного и ауткроссированного потомства самосовместимого протандрообразного вида, Sabatia angularis L. (Gentianaceae): сравнение в трех средах. Эволюция , 44 : 1129–1139.

Артикул Google ученый

Falconer, D.S. (1989) Введение в количественную генетику . 3-е изд. Джон Уайли и сыновья, Нью-Йорк.

Google ученый

Фальк, Д. А. и Холсингер, К. Э. (1991) Генетика и сохранение редких растений . Издательство Оксфордского университета, Нью-Йорк.

Google ученый

Фенстер, CB (1991). Поток генов в Chamaecrista fasciculata (Leguminosae) II. Заведение ген. Эволюция , 45 : 410–422.

Артикул Google ученый

Франкхэм, Р. (1995a). Генетика сохранения. Энн Рев Жене , 29 : 305–327.

Генетика сохранения. Энн Рев Жене , 29 : 305–327.

Артикул КАС Google ученый

Франкхэм, Р. (1995b). Инбридинг и вымирание: пороговый эффект. Консерв Биол , 9 : 792–799.

Артикул Google ученый

Fritz, R.S. and Simms, E.L. (1992) Устойчивость растений к травоядным и патогенам: экология, эволюция и генетика . Издательство Чикагского университета, Чикаго.

Книга Google ученый

Гиббс, Х.Л. и Грант, П.Р. (1989). Инбридинг дарвиновских средних вьюрков ( Geospiza fortis ). Эволюция , 43 : 1273–1284.

ПабМед Google ученый

Gilpin, ME и Soulé, ME (1986). Минимально жизнеспособные популяции: процессы вымирания видов. В: Soulé, ME (ред.) Биология сохранения: наука о дефиците и разнообразии стр. 13–34. Sinauer Associates, Сандерленд, Массачусетс.

13–34. Sinauer Associates, Сандерленд, Массачусетс.

Гьерде Б., Гуннес К. и Гьедрем Т. (1983). Влияние инбридинга на выживание и рост радужной форели. Аквакультура , 34 : 327–332.

Артикул Google ученый

Грант, П. Р. и Грант, Р. (1995). Основание новой популяции дарвиновских вьюрков. Эволюция , 49 : 229–240.

Артикул Google ученый

Гринвуд П.Дж., Харви П.Х. и Перринс К.М. (1978). Инбридинг и расселение большой синицы. Природа , 271 : 52–54.

Артикул Google ученый

Хардер, Л.Д., Томсон, Дж.Д., Крузан, М.Б. и Уннаш, Р.С. (1985). Половое размножение и изменчивость морфологии цветков эфемерной весенней лилии, Эритрониум американский . Экология , 67 : 286–291.

Артикул Google ученый

Хедрик, П. В. (1994). Очищение от депрессии инбридинга и вероятность вымирания: полнородственное спаривание. Наследственность , 73 : 363–372.

В. (1994). Очищение от депрессии инбридинга и вероятность вымирания: полнородственное спаривание. Наследственность , 73 : 363–372.

Артикул Google ученый

Хешель, М.С. и Пейдж, К.Н. (1995). Депрессия инбридинга, экологический стресс и изменчивость размера популяции алых гилий (9).0037 Ипомопсис агрегатный ). Консерв Биол , 9 : 126–133.

Артикул Google ученый

Хоффманн, А. А. и Парсонс, П. А. (1991) Эволюционная генетика и экологический стресс . Издательство Оксфордского университета, Оксфорд.

Google ученый

Hoogland, JL (1992). Уровни инбридинга среди луговых собачек. Ам Нат , 139 : 591–602.

Артикул Google ученый

Муж, Б.К. и Шемске, Д.В. (1996). Эволюция величины и времени депрессии инбридинга у растений. Эволюция , 50 : 54–70.

Эволюция , 50 : 54–70.

Артикул Google ученый

Джейн, С. К. (1978). Система разведения Limnanthes alba : несколько альтернативных мер. Am J Bot , 65 : 272–275.

Артикул Google ученый

Хименес, Дж. А., Хьюз, К. А., Алакс, Г., Грэм, Л. и Лейси, Р. К. (1994). Экспериментальное исследование депрессии инбридинга в естественной среде обитания. Наука , 266 : 271–273.

Артикул КАС Google ученый

Джонстон, Миссури (1992). Влияние перекрестного оплодотворения и самооплодотворения на приспособленность потомства в Лобелия кардиналис а. L siphilitica Evolution , 46 : 688–702.

ПабМед

Google ученый

(1994). Селекция против инбредных певчих воробьев во время естественного узкого места в популяции. Природа , 372 : 356–357.

Природа , 372 : 356–357.

Артикул КАС Google ученый

Лейси, Р. К., Петрик, А. и Варнеке, М. (1993). Инбридинг и аутбридинг в вольерных популяциях диких животных. В: Thornhill, NW (ред.) Естественная история инбридинга и аутбридинга: теоретические и эмпирические перспективы стр. 352–374. Издательство Чикагского университета, Чикаго.

Ланде, Р. (1988). Генетика и демография в биологической охране. Наука , 241 : 1455–1460.

Артикул КАС Google ученый

Ланде, Р. (1994). Риск вымирания популяции из-за фиксации новых вредных мутаций. Эволюция , 48 : 1460–1469.

Артикул Google ученый

Ланде, Р. и Шемске, Д. В. (1985). Эволюция самооплодотворения и депрессии инбридинга у растений. I. Генетические модели. Эволюция , 39 : 24–40.

Эволюция , 39 : 24–40.

Артикул Google ученый

Latter, B.D.H., Mulley, J.C., Reid, D. and Pascoe, L. (1995). Снижение генетической нагрузки, выявленное в результате медленного инбридинга у Drosophila melanogaster . Генетика , 139 : 287–297.

КАС пабмед ПабМед Центральный Google ученый

Лоренц, Э. (1980). Анализ фертильности инбредных линий мышей, полученных из популяций, различающихся по генетической нагрузке. Zwierzeta Lab , 17 : 3–16.

Google ученый

Линч, М., Конери, Дж. и Бюргер, Р. (1995). Накопление мутаций и вымирание небольших популяций. Am Nat , 146 : 489–518.

Артикул Google ученый

Мэдсен, Т., Стилле, Б. и Шайн, Р. (1996). Депрессия инбридинга в изолированной популяции гадюк Vipera berus . Биол Консерв , 75 : 113–118.

Биол Консерв , 75 : 113–118.

Артикул Google ученый

Мерола, М. (1994). Переоценка гомозиготности и случай депрессии инбридинга у гепарда ( Acinonyx jubatus ): последствия для сохранения. Консерв Биол , 8 : 961–971.

Артикул Google ученый

Миллер, П. С. (1994). Является ли инбредная депрессия более тяжелой в стрессовой среде? Зоол Биол , 13 : 195–208.

Артикул Google ученый

Миттон, Дж. Б., Кэри, К. и Кочер, Т. Д. (1986). Зависимость гетерозиготности ферментов от стандартного и активного потребления кислорода и размеров тела тигровых саламандр Ambystoma tigrinum . Физиол Зоол , 59 : 574–582.

Артикул КАС Google ученый

Мерфи, Дж. Б. , Рег, Дж. Э., Мадерсон, П. Ф. А. и Маккради, В. Б. (1987). Дефекты черепа и пигментации в лабораторной колонии западных гремучих змей ( Crotalus atrox ): способ наследования. Herpetologica , 43 : 292–300.

, Рег, Дж. Э., Мадерсон, П. Ф. А. и Маккради, В. Б. (1987). Дефекты черепа и пигментации в лабораторной колонии западных гремучих змей ( Crotalus atrox ): способ наследования. Herpetologica , 43 : 292–300.

Google ученый

О’Брайен, С.Дж. (1994). Споры о сохранении гепарда. Консерв Биол , 8 : 1153–1155.

Артикул Google ученый

О’Брайен, С.Дж., Роелке, М.Е., Маркер, Л., Ньюман, А., Винклер, С.А., Мельцер, Д. и др. (1985). Генетическая основа видовой уязвимости гепарда. Наука , 227 : 1428–1434.

Артикул Google ученый

Пакер, К. (1979). Переводы между отрядами и предотвращение инбридинга в Папио Анубис . Аним Бехав , 27 : 1–36.

Артикул Google ученый

Пирс, Б. А. и Миттон, Дж. Б. (1982). Аллозимная гетерозиготность и рост тигровой саламандры, Ambystoma tigrinum . J Hered , 73 : 250–253.

А. и Миттон, Дж. Б. (1982). Аллозимная гетерозиготность и рост тигровой саламандры, Ambystoma tigrinum . J Hered , 73 : 250–253.

Артикул КАС Google ученый

Поланс, Н. О. и Аллард, Р. В. (1989). Экспериментальная оценка потенциала восстановления популяций райграса после генетического стресса, вызванного ограничением размера популяции. Эволюция , 43 : 1320–1324.

Артикул Google ученый

Pray, L.A., Schwartz, J.M., Goodnight, C.J. and Stevens, L. (1994). Экологическая зависимость депрессии инбридинга: последствия для биологии сохранения. Консерв Биол , 8 : 562–568.

Артикул Google ученый

Прайс, М.В. и Васер, Н.М. (1979). Распространение пыльцы и оптимальный ауткроссинг у Delphinium nelsoni . Природа , 277 : 294–297.

Артикул Google ученый

Раллс, К. и Баллоу, Дж. (1983). Вымирание: уроки зоопарков. В: Шоневальд-Кокс, К.М., Чемберс, С.М., Макбрайд, Б. и Томас, В.Л. (ред.) Генетика и охрана: руководство по управлению популяциями диких животных и растений . стр. 164–184. Бенджамин/Каммингс, Менло-Парк, Калифорния.

Google ученый

Раллс, К. и Баллоу, Дж. (1986). Программы разведения в неволе для популяций с небольшим количеством основателей. Trends Ecol Evol , 1 : 19–22.

Артикул КАС Google ученый

Раллс, К., Баллоу, Дж. Д. и Темплтон, А. (1988). Оценки летальных эквивалентов и стоимости инбридинга у млекопитающих. Консерв Биол , 2 : 185–193.

Артикул Google ученый

Риббл, Д. О. и Миллар, Дж. С. (1992). Эффекты инбридинга среди инбредных и аутбредных лабораторных колоний Peromyscus maniculatis . Can J Zool , 70 : 820–824.

С. (1992). Эффекты инбридинга среди инбредных и аутбредных лабораторных колоний Peromyscus maniculatis . Can J Zool , 70 : 820–824.

Артикул Google ученый

Рофф, Д. А. (1997) Эволюционная количественная генетика . Чепмен и Холл, Нью-Йорк.

Книга Google ученый

Розенфилд, Р. Н. и Билефельдт, Дж. (1992). Натальное расселение и инбридинг у ястреба Купера. Wilson Bull , 104 : 182–184.

Google ученый

Роули, И., Рассел, Э. и Брукер, М. (1986). Инбридинг: преимущества могут перевешивать затраты. Anim Behav , 34 : 939–941.

Артикул Google ученый

Ruckelshaus, MH (1995). Оценки частоты ауткроссинга и депрессии инбридинга в популяции морских покрытосеменных Zostera marina . Мар Биол , 123 : 583–593.

Мар Биол , 123 : 583–593.

Артикул Google ученый

Райман, Н. (1970). Генетический анализ частоты повторной поимки выпущенной молоди лосося ( Salmo salar L.). Hereditas , 65 : 159–160.

Артикул Google ученый

Шемске, Д. В. (1983). Влияние системы разведения и среды обитания на компоненты приспособленности трех неотропических видов Costus (Zingiberaceae). Эволюция , 37 : 523–539.

Артикул Google ученый

Шон, Д. Дж. (1983). Относительная приспособленность самоопыленного и ауткроссированного потомства Gilia achilleifolia (Polemoniaceae). Эволюция , 37 : 292–301.

Артикул Google ученый

Шилдс, WM (1987). Системы расселения и спаривания: исследование их причинно-следственных связей. В: Чепко-Саде, Б.Д. и Халпин, З.Т. (ред.) Модели расселения млекопитающих: влияние социальной структуры на популяционную генетику . стр. 156–213. Издательство Чикагского университета, Чикаго.

В: Чепко-Саде, Б.Д. и Халпин, З.Т. (ред.) Модели расселения млекопитающих: влияние социальной структуры на популяционную генетику . стр. 156–213. Издательство Чикагского университета, Чикаго.

Google ученый

Смит, Р. Х. (1979). Отбор для инбридинга у полигамных животных. Наследственность , 43 : 205–211.

Артикул Google ученый

Стокли, П., Сирл, Дж. Б., Макдональд, Д. У. и Джонс, К. С. (1993). Многократное брачное поведение самок обыкновенной бурозубки как стратегия снижения инбридинга. Proc R Soc B , 254 : 173–179.

Артикул КАС Google ученый

Темплтон, А. Р. (1987). Выводы о структуре естественной популяции на основе генетических исследований популяций млекопитающих в неволе. В: Чепко-Саде, Б.Д. и Халпин, З.Т. (ред.) Модели расселения млекопитающих: влияние социальной структуры на генетику популяции . стр. 257–272. Издательство Чикагского университета, Чикаго.

стр. 257–272. Издательство Чикагского университета, Чикаго.

Google ученый

Thornhill, NW (1993) Естественная история инбридинга и аутбридинга: теоретические и эмпирические перспективы . Издательство Чикагского университета, Чикаго.

Google ученый

ван Нордвейк, А. Дж. и Шарлоо, В. (1981). Инбридинг в островной популяции большой синицы. Эволюция , 35 : 674–688.

Артикул КАС Google ученый

Вриенхук, Р. К. (1994). Генетическое разнообразие и приспособленность в небольших популяциях. В: Loescke, V., Tomiuk, J. and Jain, S.K. (eds) Conservation Genetics . стр. 37–53. Спрингер, Базель.

Глава Google ученый

Уайлдт, Д. Э., Буш, М., Гудроу, К. Л., Пакер, К., Пьюзи, А. Э., Браун, Дж. Л. и др.