5 институтов общества – 5.3. Основные социальные институты общества

1.9. Основные институты общества

Социальный институт — исторически сложившаяся форма организации совместной деятельности людей, на основе комплекса норм и статусов регулирующая их взаимодействие и удовлетворяющая фундаментальные человеческие потребности.

В соответствии с фундаментальными потребностями общества (воспроизводство рода, безопасность и порядок, средства существования, получение знаний, социализация, духовные потребности) выделяют пять основных институтов общества:

1. институт семьи

2. государство

3. производство

4. духовные институты (религии, науки, морали)

5. образование.

Институты необходимы для:

объединения больших масс людей, занятых определенным видом деятельности;

закрепления конкретных видов и форм взаимодействия;

нормативной регуляции этих видов деятельности, стандартизации поведения своих участников;

формирования системы учреждений, наделенных материальными средствами для этой деятельности;

социализации личности

1.10. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. Духовная сфера жизни общества

Духовная сфера жизни общества — сфера, охватывающая различные формы и уровни общественного сознания, проявляющаяся в духовном производстве для удовлетворения духовных потребностей и создании духовных ценностей.

1. мораль — совокупность правил поведения, производных от представлений людей о справедливости и несправедливости, добре и зле.

2. религия — система верований в сверхъестественное, обрядовых действий, традиций, религиозных институтов.

3. искусство — творческая деятельность людей, направленная на передачу объективной реальности через субъективные переживания с помощью художественных образов.

4. наука

5. право — система формальных общеобязательных норм, установленных или санкционированных государством, гарантированных его принудительной силой.

6. идеология — совокупность представлений, объясняющая социально-политическую реальность и формирующая к ней отношение, используемая политической элитой для воздействия в своих целях на массовое сознание.

7. философия — дисциплина, изучающая наиболее общие проблемы устройства окружающего мира, общества и человека.

Сам процесс духовной жизнедеятельности имеет следующую структуру (структура духовной жизни):

1. Духовные потребности. Духовные потребности — это потребности в создании и освоении духовных благ.

Особенности:

1) духовные потребности не заданы биологически, а проявляются и развиваются в процессе социализации;

2) духовные потребности не исчерпываются по мере их удовлетворения, а увеличиваются и усложняются;

3) духовные потребности служат показателем развития личности: чем больше духовных потребностей у человека и чем они сложнее, тем более развита его личность

2. Духовное производство. Духовное производство — это производство общественного сознания, результатом которого являются:

1) идеи, теории, образы и другие духовные ценности;

2) духовные общественные связи индивидов;

3) личность человека.

3. Духовные ценности (блата). Духовные ценности — это блага, проявляющиеся только через сознание людей и направленные на удовлетворение духовных потребностей.

Особенности:

Культура:

слово происходит от латинского глагола, означающего «возделывание почв»;

в широком смысле, это совокупность форм и результатов человеческой деятельности, закрепленных в общественной практике;

в узком смысле, это отрасли творческой деятельности, связанные с искусством.

Формы культуры: материальная и духовная.

Материальная культура — совокупность объектов культуры, существующих в чувственно-предметной реальности, предназначенных для удовлетворения материальных потребностей.

Духовная культура — совокупность объектов культуры, существующих через сознание людей, предназначенных для удовлетворения ду-ковных потребностей.

Разновидности культуры.

studfiles.net

1.9 Основные институты общества

Видеоурок:

👉 Подписаться на YouTube канал «Школа обществознания» Вспомните, что подсистемами общества являются экономическая, политическая, социальная и духовная сферы жизнедеятельности. Каждый из нас включен во все эти сферы. Каким образом? Разберём на примере девятиклассника Андрея. Перед выходом в школу мама попросила Андрея вынести мусор (социальная сфера). На уроке химии он узнал много нового и интересного о видах ковалентной связи (духовная сфера). После школы Андрей зашёл в отделение паспортного стола УФМС и получил паспорт (политическая сфера). А по дороге домой купил фрукты на рынке (экономическая сфера). Перечисленные сферы отличаются друг от друга характером общественных отношений, видами деятельности и социальными институтами.

Вспомните, что подсистемами общества являются экономическая, политическая, социальная и духовная сферы жизнедеятельности. Каждый из нас включен во все эти сферы. Каким образом? Разберём на примере девятиклассника Андрея. Перед выходом в школу мама попросила Андрея вынести мусор (социальная сфера). На уроке химии он узнал много нового и интересного о видах ковалентной связи (духовная сфера). После школы Андрей зашёл в отделение паспортного стола УФМС и получил паспорт (политическая сфера). А по дороге домой купил фрукты на рынке (экономическая сфера). Перечисленные сферы отличаются друг от друга характером общественных отношений, видами деятельности и социальными институтами. Социальный институт — это устойчивая форма организации жизнедеятельности людей, направленная на удовлетворение потребностей общества и человека.

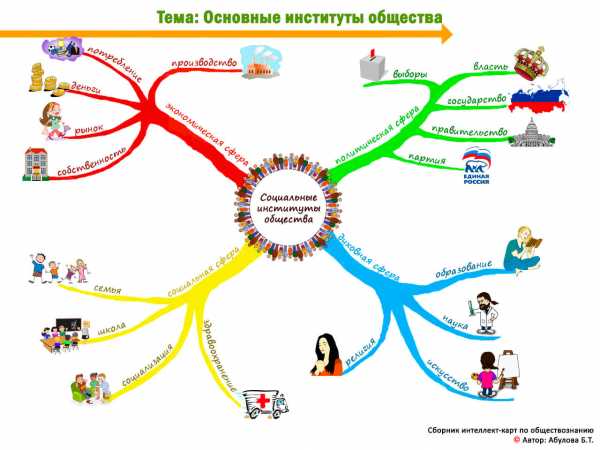

Примеры социальных институтов по сферам:

Экономическая сфера: производство, распределение, обмен, потребление, собственность, рынок, банк, фирма, деньги и др.

Политическая сфера: государство, власть, партия, законы, парламент, правительство, суд, гражданин и др.

Социальная сфера: семья, брак, материнство, отцовство, детство, нация, школа, ВУЗ, здравоохранение и др.

Духовная сфера: религия, искусство, наука, образование, СМИ, мораль и др.

Несмотря на то, что каждый социальный институт выполняет соответствующие ему конкретные функции, для них характерны и общие черты:

Во-первых, любой социальный институт организует, упорядочивает и координирует человеческую деятельность путём установления правил и образцов поведения людей. Например, школа регулирует отношения учителей, учеников и их родителей с помощью Устава.

Во-вторых, каждый социальный институт следит за соблюдением правил и образцов, а к их нарушителям применяет санкции – меры наказания, от правовых до морально-этических. Например, за нарушение норм Устава школы к ученику могут быть применены санкции, от предупреждения до исключения из школы.

Значение социальных институтов в жизни общества и человека велико. В последующих темах вы познакомитесь с основными социальными институтами подробно.

Задание: Используя обществоведческие знания, сформулируйте своё определение социального института. Пишите ответ в комментариях 📝

Дополнительные материалы к уроку:

👉 Образец плана для решения задания 28 ЕГЭ по теме «Социальные институты общества»

Интеллект-карта по обществознанию №9

cknow.ru

35 – Виды социальных институтов в обществе

Виды социальных институтов.

Социальный институт – устойчивая совокупность людей, групп, учреждений, деятельность которых направлена на выполнение конкретных общественных функций и строится на основе определенных норм, правил, стандартов поведения.

Все социальные институты, существующие в обществе, принято подразделять на главные ( фундаментальные, основные) и неглавные (неосновные, частные).Вторые скрываются внутри первых как более мелкие образования.

Главных фундаментальных институтов в человеческом обществе всего пять.

— потребности в воспроизводстве рода ( институт семьи и брака)

— потребности в безопасности и социальном порядке ( политические институты; государство)

— потребности в добывании средств существования ( экономические институты; производство)

— потребности в передаче знаний, социализации подрастающего поколения( институт образования, включая науку и культуру)

— потребности в решении духовных проблем, смысла жизни ( институт религии)

Как уже говорилось, внутри главных институтов скрываются неглавные, или неосновные институты. Примеры неосновных институтов есть в каждом фундаментальном институте. Так, внутри института семьи и брака – ученые находят институты отцовства и материнства, родовой мести, наследования социального статуса родителей. Среди неглавных политических институтов мы обнаруживаем институты судебной экспертизы, паспортной прописки, судопроизводства, присяжных, судебного контроля за арестами.

1) экономические (собственность, деньги, регулирование денежного обращения, организация и разделение труда), которые служат производству и распределению ценностей и услуг.

2) политические (парламент, армия, полиция, партия) регулируют использование этих ценностей и услуг и связаны с властью.

3) институты родства (брак и семья) связаны с регулированием деторождения, отношений между супругами и детьми, социализацией молодежи;

4) институты образования и культуры. Их задача состоит в укреплении, создании и развитии культуры общества, в передаче ее следующим поколениям. К ним относятся школы, институты, художественные учреждения, творческие союзы;

5) религиозные институты организуют отношение человека к трансцендентным силам, т. е. к силам сверхчувствительным, действующим вне эмпирического контроля человека, и отношение к священным предметам и силам.

36 – Понятие социальной структуры общества. Основные социальные слои Российского общества.

Социальная структура рассматривается в широком и узком смысле слова. Социальная структура в широком смысле слова включает в себя различные виды структур и представляет собой объективное деление общества по различным, жизненно важным признакам. Наиболее важными разрезами этой структуры в широком смысле слова являются социально-классовая, социально-профессиональная, социально-демографическая, этническая, поселенческая и т. д. В широком смысле социальная структура – это строение общества в целом, система связей между всеми его основными элементами. При таком подходе социальная структура характеризует все многочисленные виды социальных общностей и отношения между ними. В узком смысле термин «социальная структура общества» чаще всего применяется к социально-классовым и социально-групповым общностям. Социальная структура в этом смысле – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом классов, социальных слоев и групп.

Ключом к пониманию глубинных изменений социальной структуры российского общества, его трансформации с начала 90-х годов стала приватизация государственной собственности, возникновение института частной собственности и их социальные последствия. В случае российского варианта приватизации никто не просчитывал возможные негативные или позитивные социальные последствия этого процесса. В итоге общество сотрясали и сотрясают негативные социальные последствия проведенной демонополизации государственной (общенародной) собственности. Трансформация институтов российского общества серьезно сказалась на его социальной структуре. Изменились и продолжают меняться отношения собственности и власти, перестраивается механизм социальной стратификации, идет интенсивная смена элит, на общественную сцену выходят новые социальные группы, растет слой маргиналов, расширяется «социальное дно», все более криминализуются экономические отношения. Соответственно меняются групповые интересы, способы поведения, социальные взаимодействия. Эти, на первый взгляд разрозненные явления на деле являются разными сторонами процесса социальной трансформации российского общества как целостной социальной системы. Важнейшими характеристиками этой системы служат, во-первых, социальная структура, т.е. состав, положение и отношения определяющих ее развитие групп и, во вторых, стратификация или расположение названных групп на иерархической шкале социальных статусов

Современные исследования факторов, критериев и закономерностей стратификации российского общества позволяют выделить слои и группы, различающиеся как социальным статусом, так и местом в процессе реформирования российского общества. В российском обществе можно выделить четырех социальных слоя: верхний, средний, базовый и нижний, а также десоциализированного «социального дна». Верхний слой включает прежде всего реально правящий слой, выступающий в роли основного субъекта реформ. К нему относятся элитные и субэлитные группы, занимающие наиболее важные позиции в системе государственного управления, в экономических и силовых структурах. Их объединяет факт нахождения у власти и возможность оказывать прямое влияние на процессы реформирования. Если говорить о социологических измерениях этого слоя, они отражают лишь часть крупных и средних предпринимателей, директоров предприятий, ответственных чиновников и наиболее богатых людей, которую выявили массовые опросы. В результате стратификации выделились новые социальные слои общества. Оформился новый социальный класс — класс собственников, который можно именовать современной российской буржуазией. Среди них крупные и средние предприниматели — собственники предприятий и фирм, как правило, профессионально занятые бизнесом. В предпринимательство ушла значительная часть и бывшей советско-партийной номенклатуры (партийные, комсомольские работники, ответственные сотрудники советских органов власти и т.д.). В России на верхний и средний слои приходится четверть экономически активного населения. Базовый социальный слой охватывает более 2/3 российского общества. Его представители обладают средним профессионально-квалификационным потенциалом и относительно ограниченным трудовым потенциалом. К базовому слою относится основная часть интеллигенции (специалистов), полуинтеллигенция (помощники специалистов), технический персонал, работники массовых профессий торговли и сервиса, большая часть крестьянства. Подавляющее большинство россиян относятся к сравнительно слабо дифференцированному базовому слою общества. Содержание их труда в основном соответствует индустриальной ступени развития общества. Общественная значимость этого слоя связана с тем, что он концентрирует основную часть трудового и потребительского потенциала России, ее электората и армии. По сравнению с верхним и средним слоями его интересы слабее артикулированы, а поведение в деловой и политической сферах отличается меньшей активностью. Однако в критических условиях положение, социальное настроение и поведение этого слоя могут стать определяющим фактором исторического развития России. Социальное дно характеризуется главным образом изолированностью от социальных институтов большого общества, компенсируемой включенностью в специфические криминальные и полукриминальные институты. Отсюда следует замкнутость социальных связей преимущественно в рамках самого слоя, десоциализация, утрата навыков легитимной общественной жизни.

studfiles.net

Тема 4. Основные социальные институты общества

Понятие социального института, причины возникновения, основные этапы развития

2. Экономика как социальный институт

3. Политика как социальный институт

4. Образование как социальный институт

5. Религия как социальный институт

6. Семья как социальный институт

Темы докладов: вопросы 4,5,6 Литература

Харчева В.Г. Основы социологии. М.:Логос, 2000. 301с.

Томпсон Дж. Л., Пристли Дж. Социология: Вводный курс. М.:АСТ, 1998. 491с.

Социология. Под ред. В. П. Сальникова. СПб.:Лань,2001. 415с.

Прикладная социология. Учебное пособие. Под ред. Ю. С. Колесникова. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.316с.

Кравченко А. И. Социология. М.:Академический проект, 2005. 507 с.

История социологии в Западной Европе и США. Под. ред. Г.В.Осипова. М.:НОРМА:ИНФРА,1999. 563с.

Гидденс Э. Социология. М.:Эдиториал УРСС, 1999.703с.

Галактионов А. А. Русская социология XI-XX веков. СПб.: Лань, 2002. 415с.

Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. М.: Гардарика, 2001. 428с.

Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности. М.:Добросвет, 2000. 595с.

Социология. Под ред. Ю. Г. Волкова, В. И. Добренькова, В. Н. Нечипуренко, А. В. Попова. М.: Гардарики, 2006. 510с.

Татарова Г. Г. Методология анализа данных в социологии (введение). М.:Стратегия,1998. 223с.

Социология. Учебное пособие для вузов. Под ред. А. Н. Елсукова. Минск: Тетра Системс, 2000. 543с.

Развитие социологии в России. Учебное пособие для вузов. Под ред. Кукушкиной Е. И. М.: Высшая школа, 2004. 454с.

Осадчая Г. И. Социология социальной сферы. Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект, 2003. 334с.

Мендра А. Основы социологии. М.: NOTA BENE, 2000. 341c.

Зборовский Г.Е., Орлов Г.П. Социология.М.,1995

Комаров м.С. Введение в социологию.М.,1994

Смелзер Н. Социология.М.,1994

Фролов С.С. Социология.М.,1997

Антонов А.И., Медков В.М., Нетрусов М.А. Демография семьи – проблемы моделирования семейного цикла жизни // Вестник МГУ. Сер.18. Социология и политология. 1997.№2

Берто Д. Семейное владение и семья // Социс. 1993. №2

Брайтович А.С. Типы организаций и их структуры // Социс, 1998. №12

Валлерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? // Социс, 1997. №1

Вишневский А.Л. Религия как социально-политический институт у Э.Дюркгейма и Г.Спенсера // Вестник МГУ. Сер.12. Политические науки, 1999. №4

Гавра Г.П. Социальные институты // Социально-политический журнал, 1998.№2

Заостровцев А.П. Социология семьи // Социально-политический журнал, 1993. №9, 10

Нечаев В.Я. Институционализация как феномен и категория социологии // Вестник МГУ. Сер.18. Социология и политология, 2001. №3

Проблемы женщин и семьи глазами социологов\ отв.ред Е.Ф.Ачильдиева, Е.Г.Мешкова.М.,1997

Радаев

Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. М., 1996

Солодников В.В. Семья: социологическая и социально-психологическая парадигмы // Социс, 1994. №6

Сорокин П.А. Кризис современной семьи (социологический очерк) // Вестник МГУ. Сер.18. Социология и политология, 1997. №3

Словарь терминов по теме «социальные институты»

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫЙ – относительно устойчивые и долговременные формы социальной практики, которые санкционируются и поддерживаются с помощью социальных норм и посредством которых организуется общественная жизнь и обеспечивается устойчивость социальных отношений. Э.Дюркгейм называл социальные институты «фабриками воспроизводства общественных отношений». Социальные институты организуют человеческую деятельность в определенную систему ролей и статусов, устанавливая образцы поведения людей в различных сферах общественной жизни. Например, такой социальный институт, как школа, включает роли учителя и ученика, а семья – роли родителей и детей. Между ними складываются определенные ролевые отношения. Эти отношения регулируются набором специфических норм и предписаний. Некоторые, наиболее важные нормы закрепляются законодательно, другие поддерживаются традициями, обычаями, общественным мнением. Любой социальный институт включает в себя систему санкций – от правовых до морально-этических, которые обеспечивают соблюдение соответствующих ценностей и норм, воспроизводство соответствующих ролевых отношений. Таким образом, социальные институты упорядочивают, координируют множество индивидуальных действий людей, придают им организованный и предсказуемый характер, обеспечивают стандартное поведение людей в социально типичных ситуациях. Когда та или иная деятельность людей упорядочивается описанным образом, говорят о ее институциализации. Таким образом, институциализация – это превращение спонтанного поведения людей в организованное ( «борьбы без правил» в «игру по правилам»). Институциализируются практически все сферы и формы общественных отношений, даже конфликты ( См. конфликт социальный ). Однако в любом обществе существует определенная доля поведения, не подчиняющегося институциональному регулированию. Обычно выделяют пять основных комплексов социальных институтов. Это институты родства, связанные с браком, семьей и социализацией детей и молодежи; институты политические, связанные с отношениями власти и доступа к ней; экономические институты и институты стратификации, определяющие распределение членов общества по различным статусным позициям; институты культуры, связанные с религиозной, научной и художественной деятельностью. Исторически институциональная система изменялась от институтов, основанных на отношениях кровного родства и аскриптивных признаках, характерных для традиционного общества, к институтам, основанным на формальных отношениях и достижительских статусах. В наше время важнейшими становятся институты образования и науки, обеспечивающие высокие социальные статусы. Р.Мертон ввел в социологию различение между явными и латентными (скрытыми) функциями социальных институтов. Явные функции института заявлены, официально признаны и контролируются обществом. Латентные функции – это «не свои» функции, которые выполняются институтом скрытно или непреднамеренно (когда, например, система образования выполняет не свойственные ей функции политической социализации). Когда расхождение явных и латентных функций велико, возникает двойной стандарт социальных отношений, что угрожает стабильности общества. Еще более опасна ситуация, когда наряду с официальной институциональной системой формируются так называемые «теневые» институты, которые берут на себя функцию регуляции важнейших общественных отношений (например, криминальные структуры в современной России). Любые общественные трансформации осуществляются через изменение институциональной системы общества, формирование новых «правил игры». Прежде всего изменению подвергаются те социальные институты, которые определяют социальный тип общества (институты собственности, институты власти, институты образования).

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ – процесс образования институтов, подразумевающий замену спонтанного и экспериментального поведения на поведение регулированное, ожидаемое, предсказуемое. Это процесс проходит последовательно через ряд этапов: – возникновение потребностей, удовлетворение которых требует совместных организованных действий; – появление в ходе стихийного социального взаимодействия социальных норм и правил; – принятие, применение этих норм и установленных санкций для их поддержания; – создание системы статусов и ролей, охватывающих всех членов института.

ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ –

Семья | Образование | Государство | Экономика | Религия |

I. Кодекс устный и письменный. | ||||

Нормы: | ||||

некоторые семейные запреты и допущения | учебное расписание, Госстандарт, правила учащихся | конституция |

|

|

Статусы: | ||||

жена, ребёнок, теща | Студент, преподаватель, декан | президент, политический лидер |

|

|

II.Социальные установки и образцы поведения (роли) — общая ориентация человека на какой-либо социальный объект. | ||||

привязанность, ть, ответственность, уважение, любовь… | любовь к знаниям, карьерная ориентация |

| получение прибыли, расчетливость, бережливость |

|

III. Идеология — система идей санкционирующих нормы. | ||||

дом, индивидуализм, романтическая любовь | идеология академической свободы, равенство при обучении |

| право на труд, свободная торговля. |

|

IV. Символы — знаки, комплексы знаков, создание образа института. | ||||

брачные ритуалы | эмблемы, атрибуты факультетов, студенческие песни, | флаг | фабричная марка |

|

V. Материальные условия. | ||||

дом, мебель | аудитории, библиотеки |

| производственные отношения и |

|

ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ – закрепление и воспроизводство общественных отношений, посредством стандартизации поведения в определенных сферах и стандартизации социальных связей (задать правила игры). Наиболее значимые функции социальных институтов следующие: регулятивная (обеспечивают предсказуемое поведение), интегративная (консолидация усилий), транслирующая (передача социального опыта), коммуникативная (связана с распространением информации внутри института и между институтами). ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ – обусловлены тем, что потребности, удовлетворяемые в процессе совместной деятельности, сохраняются, но способы их удовлетворения изменчивы. Трансформации социальных институтов можно наблюдать на примере изменения содержания функций семьи. Функции социализации в современном обществе выполняются не только семьей, функция экономическая часто сводится к минимуму бытового обслуживания. На передний план выходит удовлетворение эмоциональных потребностей. Трансформацию социальных институтов можно наблюдать на примере новых форм семьи (например, материнские семьи, как сознательно выбранное женщиной материнство вне брака; двоеженство, как сознательное действие создания второй семьи, где рождаются желанные дети), а также трансформацию института семьи можно наблюдать на примере изменения статусов и ролей. Например, прогрессистская идеология утверждает, что семья-институт будет сменена семьей-товариществом, т.е. единственной основой семьи должны быть любовь и симпатия.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – это нормативная регуляция поведения людей в социальных системах, представляющая собой механизм поддержания общественного порядка, включающий нормы и санкции. Норма – существующая в данном обществе и принятое индивидом правило, стандарт, образец поведения, определяющее, как он должен вести себя в данной ситуации. НОРМА СОЦИАЛЬНАЯ – предписания, служащие общими указаниями для социального действия и выражающие социальные ожидания «правильного» или «надлежащего» поведения. Определенная упорядоченность поведения людей в обществе как раз и является результатом следования общим ожиданиям или нормам, система которых называется нормативным порядком, обеспечивающим сохранение и воспроизводство образца. Социальная норма не обязательно выражает реальное поведение – это скорее «ожидаемое» поведение. Нормы предполагают наличие легитимности. Они осваиваются в процессе социализации индивидов на основе интернализации и обеспечиваются механизмами социального контроля. Отклонение от норм наказывается санкциями. Согласно Т. Парсонсу, нормы являются основой социального порядка, институциализированного в обществе и интернализованного индивидами. САНКЦИИ — поощрения и наказания, связанные с выполнением норм. Санкции бывают формальные, неформальные, положительные и отрицательные

studfiles.net

Тема 4. Основные социальные институты общества

Понятие социального института, причины возникновения, основные этапы развития

2. Экономика как социальный институт

3. Политика как социальный институт

4. Образование как социальный институт

5. Религия как социальный институт

6. Семья как социальный институт

Темы докладов: вопросы 4,5,6 Литература

Харчева В.Г. Основы социологии. М.:Логос, 2000. 301с.

Томпсон Дж. Л., Пристли Дж. Социология: Вводный курс. М.:АСТ, 1998. 491с.

Социология. Под ред. В. П. Сальникова. СПб.:Лань,2001. 415с.

Прикладная социология. Учебное пособие. Под ред. Ю. С. Колесникова. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.316с.

Кравченко А. И. Социология. М.:Академический проект, 2005. 507 с.

История социологии в Западной Европе и США. Под. ред. Г.В.Осипова. М.:НОРМА:ИНФРА,1999. 563с.

Гидденс Э. Социология. М.:Эдиториал УРСС, 1999.703с.

Галактионов А. А. Русская социология XI-XX веков. СПб.: Лань, 2002. 415с.

Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. М.: Гардарика, 2001. 428с.

Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности. М.:Добросвет, 2000. 595с.

Социология. Под ред. Ю. Г. Волкова, В. И. Добренькова, В. Н. Нечипуренко, А. В. Попова. М.: Гардарики, 2006. 510с.

Татарова Г. Г. Методология анализа данных в социологии (введение). М.:Стратегия,1998. 223с.

Социология. Учебное пособие для вузов. Под ред. А. Н. Елсукова. Минск: Тетра Системс, 2000. 543с.

Развитие социологии в России. Учебное пособие для вузов. Под ред. Кукушкиной Е. И. М.: Высшая школа, 2004. 454с.

Осадчая Г. И. Социология социальной сферы. Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект, 2003. 334с.

Мендра А. Основы социологии. М.: NOTA BENE, 2000. 341c.

Зборовский Г.Е., Орлов Г.П. Социология.М.,1995

Комаров м.С. Введение в социологию.М.,1994

Смелзер Н. Социология.М.,1994

Фролов С.С. Социология.М.,1997

Антонов А.И., Медков В.М., Нетрусов М.А. Демография семьи – проблемы моделирования семейного цикла жизни // Вестник МГУ. Сер.18. Социология и политология. 1997.№2

Берто Д. Семейное владение и семья // Социс. 1993. №2

Брайтович А.С. Типы организаций и их структуры // Социс, 1998. №12

Валлерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? // Социс, 1997. №1

Вишневский А.Л. Религия как социально-политический институт у Э.Дюркгейма и Г.Спенсера // Вестник МГУ. Сер.12. Политические науки, 1999. №4

Гавра Г.П. Социальные институты // Социально-политический журнал, 1998.№2

Заостровцев А.П. Социология семьи // Социально-политический журнал, 1993. №9, 10

Нечаев В.Я. Институционализация как феномен и категория социологии // Вестник МГУ. Сер.18. Социология и политология, 2001. №3

Проблемы женщин и семьи глазами социологов\ отв.ред Е.Ф.Ачильдиева, Е.Г.Мешкова.М.,1997

Радаев

Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. М., 1996

Солодников В.В. Семья: социологическая и социально-психологическая парадигмы // Социс, 1994. №6

Сорокин П.А. Кризис современной семьи (социологический очерк) // Вестник МГУ. Сер.18. Социология и политология, 1997. №3

Словарь терминов по теме «социальные институты»

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫЙ – относительно устойчивые и долговременные формы социальной практики, которые санкционируются и поддерживаются с помощью социальных норм и посредством которых организуется общественная жизнь и обеспечивается устойчивость социальных отношений. Э.Дюркгейм называл социальные институты «фабриками воспроизводства общественных отношений». Социальные институты организуют человеческую деятельность в определенную систему ролей и статусов, устанавливая образцы поведения людей в различных сферах общественной жизни. Например, такой социальный институт, как школа, включает роли учителя и ученика, а семья – роли родителей и детей. Между ними складываются определенные ролевые отношения. Эти отношения регулируются набором специфических норм и предписаний. Некоторые, наиболее важные нормы закрепляются законодательно, другие поддерживаются традициями, обычаями, общественным мнением. Любой социальный институт включает в себя систему санкций – от правовых до морально-этических, которые обеспечивают соблюдение соответствующих ценностей и норм, воспроизводство соответствующих ролевых отношений. Таким образом, социальные институты упорядочивают, координируют множество индивидуальных действий людей, придают им организованный и предсказуемый характер, обеспечивают стандартное поведение людей в социально типичных ситуациях. Когда та или иная деятельность людей упорядочивается описанным образом, говорят о ее институциализации. Таким образом, институциализация – это превращение спонтанного поведения людей в организованное ( «борьбы без правил» в «игру по правилам»). Институциализируются практически все сферы и формы общественных отношений, даже конфликты ( См. конфликт социальный ). Однако в любом обществе существует определенная доля поведения, не подчиняющегося институциональному регулированию. Обычно выделяют пять основных комплексов социальных институтов. Это институты родства, связанные с браком, семьей и социализацией детей и молодежи; институты политические, связанные с отношениями власти и доступа к ней; экономические институты и институты стратификации, определяющие распределение членов общества по различным статусным позициям; институты культуры, связанные с религиозной, научной и художественной деятельностью. Исторически институциональная система изменялась от институтов, основанных на отношениях кровного родства и аскриптивных признаках, характерных для традиционного общества, к институтам, основанным на формальных отношениях и достижительских статусах. В наше время важнейшими становятся институты образования и науки, обеспечивающие высокие социальные статусы. Р.Мертон ввел в социологию различение между явными и латентными (скрытыми) функциями социальных институтов. Явные функции института заявлены, официально признаны и контролируются обществом. Латентные функции – это «не свои» функции, которые выполняются институтом скрытно или непреднамеренно (когда, например, система образования выполняет не свойственные ей функции политической социализации). Когда расхождение явных и латентных функций велико, возникает двойной стандарт социальных отношений, что угрожает стабильности общества. Еще более опасна ситуация, когда наряду с официальной институциональной системой формируются так называемые «теневые» институты, которые берут на себя функцию регуляции важнейших общественных отношений (например, криминальные структуры в современной России). Любые общественные трансформации осуществляются через изменение институциональной системы общества, формирование новых «правил игры». Прежде всего изменению подвергаются те социальные институты, которые определяют социальный тип общества (институты собственности, институты власти, институты образования).

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ – процесс образования институтов, подразумевающий замену спонтанного и экспериментального поведения на поведение регулированное, ожидаемое, предсказуемое. Это процесс проходит последовательно через ряд этапов: – возникновение потребностей, удовлетворение которых требует совместных организованных действий; – появление в ходе стихийного социального взаимодействия социальных норм и правил; – принятие, применение этих норм и установленных санкций для их поддержания; – создание системы статусов и ролей, охватывающих всех членов института.

ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ –

Семья | Образование | Государство | Экономика | Религия |

I. Кодекс устный и письменный. | ||||

Нормы: | ||||

некоторые семейные запреты и допущения | учебное расписание, Госстандарт, правила учащихся | конституция |

|

|

Статусы: | ||||

жена, ребёнок, теща | Студент, преподаватель, декан | президент, политический лидер |

|

|

II.Социальные установки и образцы поведения (роли) — общая ориентация человека на какой-либо социальный объект. | ||||

привязанность, ть, ответственность, уважение, любовь… | любовь к знаниям, карьерная ориентация |

| получение прибыли, расчетливость, бережливость |

|

III. Идеология — система идей санкционирующих нормы. | ||||

дом, индивидуализм, романтическая любовь | идеология академической свободы, равенство при обучении |

| право на труд, свободная торговля. |

|

IV. Символы — знаки, комплексы знаков, создание образа института. | ||||

брачные ритуалы | эмблемы, атрибуты факультетов, студенческие песни, | флаг | фабричная марка |

|

V. Материальные условия. | ||||

дом, мебель | аудитории, библиотеки |

| производственные отношения и |

|

ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ – закрепление и воспроизводство общественных отношений, посредством стандартизации поведения в определенных сферах и стандартизации социальных связей (задать правила игры). Наиболее значимые функции социальных институтов следующие: регулятивная (обеспечивают предсказуемое поведение), интегративная (консолидация усилий), транслирующая (передача социального опыта), коммуникативная (связана с распространением информации внутри института и между институтами). ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ – обусловлены тем, что потребности, удовлетворяемые в процессе совместной деятельности, сохраняются, но способы их удовлетворения изменчивы. Трансформации социальных институтов можно наблюдать на примере изменения содержания функций семьи. Функции социализации в современном обществе выполняются не только семьей, функция экономическая часто сводится к минимуму бытового обслуживания. На передний план выходит удовлетворение эмоциональных потребностей. Трансформацию социальных институтов можно наблюдать на примере новых форм семьи (например, материнские семьи, как сознательно выбранное женщиной материнство вне брака; двоеженство, как сознательное действие создания второй семьи, где рождаются желанные дети), а также трансформацию института семьи можно наблюдать на примере изменения статусов и ролей. Например, прогрессистская идеология утверждает, что семья-институт будет сменена семьей-товариществом, т.е. единственной основой семьи должны быть любовь и симпатия.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – это нормативная регуляция поведения людей в социальных системах, представляющая собой механизм поддержания общественного порядка, включающий нормы и санкции. Норма – существующая в данном обществе и принятое индивидом правило, стандарт, образец поведения, определяющее, как он должен вести себя в данной ситуации. НОРМА СОЦИАЛЬНАЯ – предписания, служащие общими указаниями для социального действия и выражающие социальные ожидания «правильного» или «надлежащего» поведения. Определенная упорядоченность поведения людей в обществе как раз и является результатом следования общим ожиданиям или нормам, система которых называется нормативным порядком, обеспечивающим сохранение и воспроизводство образца. Социальная норма не обязательно выражает реальное поведение – это скорее «ожидаемое» поведение. Нормы предполагают наличие легитимности. Они осваиваются в процессе социализации индивидов на основе интернализации и обеспечиваются механизмами социального контроля. Отклонение от норм наказывается санкциями. Согласно Т. Парсонсу, нормы являются основой социального порядка, институциализированного в обществе и интернализованного индивидами. САНКЦИИ — поощрения и наказания, связанные с выполнением норм. Санкции бывают формальные, неформальные, положительные и отрицательные

studfiles.net

Социальные институты 5

Введение

1.Понятие «социальный институт». 4

2.Виды социальных институтов. 6

3. Общие признаки социальных институтов. 9

4. Функции и дисфункции социальных институтов. 11

5.Динамика социальных институтов. 15

Заключение. 16

Список использованных источников. 17

Глоссарий

Введение

Социальная практика показывает, что для человеческого общества жизненно необходимо закрепить некоторые типы социальных отношений, сделать их обязательными для членов определенного общества или определенной социальной группы. Это прежде всего относится к тем социальным отношениям, вступая в которые, члены социальной группы обеспечивают удовлетворение наиболее важных потребностей, необходимых для успешного функционирования группы как целостной социальной единицы. Так, потребность в воспроизводстве материальных благ заставляет людей закреплять и поддерживать производственные отношения; потребность социализировать подрастающее поколение и воспитывать молодежь на образцах культуры группы заставляет закреплять и поддерживать семейные отношения, отношения обучения молодых людей.

Практика закрепления отношений, направленных на удовлетворение насущных потребностей, заключается в создании жестко закрепленной системы ролей и статусов, предписывающих индивидам правила поведения в социальных отношениях, а также в определении системы санкций для того, чтобы добиться неукоснительного выполнения этих правил поведения.

Системы ролей, статусов и санкций создаются в виде социальных институтов, которые являются наиболее сложными и важными для общества видами социальных связей. Именно социальные институты поддерживают совместную кооперативную деятельность в организациях, определяют устойчивые образцы поведения, идеи и стимулы.

Понятие «институт» — одно из центральных в социологии. Актуальность этой темы в данной контрольной работе обусловлена тем, что изучение институциональных связей служит одной из основных научных задач, стоящих перед социологами. Объект исследования в работе: социальных институты. Целью данной работы является подробное описание социальных институтов.

Для этого необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ видов социальных институтов.

2. Рассмотреть феноменологию социальных институтов.

3. Проанализировать функции и особенности социальных институтов.

1.Понятие «социальный институт»

Социальный институт (от лат. Institutum – устройство, установление) – устойчивый комплекс правил, норм, установок, регулирующих различные сферы человеческой деятельности и организующих их в систему социальных ролей и статусов. Понятию «социальный институт» в отечественной социологии отводится значительное место.

Понятие «институт» было заимствовано социологией из юриспруденции, где его использовали для характеристики определенного комплекса юридических норм. Институтами в юридической науке считались, например, наследование, брак, собственность и т. д. В социологии термин «институт» сохранил смысловую окраску, связанную с нормативной регуляцией деятельности, однако приобрел значительно более широкое толкование как обозначение некого особого типа устойчивой регламентации социальных связей и различных, более или менее организованных, форм социального регулирования поведения субъектов.

Институты возникают в ходе развития человеческого общества, дифференциации видов деятельности, разделения труда, формирования специфических видов общественных отношений. Существование институтов связано с деятельностью людей, организованных в группы, в которых проведено разделение на соответствующие статусы, отвечающие потребностям общества или данной группы. Разнообразие институтов соответствует разнообразию человеческих потребностей, таких как потребность в производстве продуктов и услуг, потребность в распределении благ и привилегий, потребность в безопасности, защите жизни и благополучия, потребность в социальном контроле за поведением членов общества и т. д.

Социальные институты – это исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной деятельности людей. Термин «социальный институт» употребляется в самых разнообразных значениях. Первое, чаще всего употребляемое, значение термина «социальный институт» связано с характеристикой всякого рода упорядочения, формализации и стандартизации общественных связей и отношений. А сам процесс упорядочения, формализации и стандартизации называется институционализацией. Институциональной анализ социальной жизни предполагает изучение повторяющихся и наиболее устойчивых образов поведения, привычек, традиций, передающихся из поколения в поколение.

Процесс институционализации включает в себя ряд моментов:

1) Одним из необходимых условий появления социальных институтов служит соответствующая социальная потребность. Институты призваны организовывать совместную деятельность людей в целях удовлетворения тех или иных социальных потребностей. 2) Социальный институт образуется на основе социальных связей, взаимодействия и отношений конкретных лиц индивидов, социальных групп и иных общностей. 3) Важнейшим элементом институционализации является организационное оформление социального института.

Под институтом, кроме того, подразумевают относительно стабильную совокупность символов, верований, ценностей, норм, ролей и статусов, которая управляет конкретной сферой социальной жизни: это семья, религия, образование, экономика, управление.

Понимая социальные институты как совокупность норм и механизмов, регулирующих определенную сферу общественных отношений (семья, производство, государство, образование, религия), социологи углубили представление о них как о базовых элементах, на которых покоится общество.

Приспосабливаясь к среде, общество в течение истории вырабатывает инструменты, пригодные для решения множества задач и удовлетворения важнейших потребностей. Эти инструменты и называются социальными институтами. Типичные для данного общества институты отражают культурный облик этого общества. Институты разных обществ отличаются друг от друга. Например, в одних странах институт брака допускает, например, многоженство, что в других странах категорически запрещено согласно их институту брака.

Социальные институты помогают решать жизненно важные проблемы большому количеству людей. Например, миллионы людей, влюбившись, прибегают к помощи института брака и семьи, а заболев – к институтам здравоохранения и т. д. Законный порядок в обществе обеспечивают такие институты, как государство, правительство, суды, полиция, адвокатура и т. д.

Итак, социальные институты — специфические, относительно самостоятельные механизмы социальной регуляции, которые осуществляют контроль за поведением индивидов посредством применения специальных мер и способов внушения, убеждения и воспитания, разнообразных форм принуждения и давления, различных способов выражения признания и одобрения. Благодаря институтам формы поведения приводятся в соответствие с принятыми образцами, нормами и стандартами.

2.Виды социальных институтов

Институты возникли в глубокой древности. В трудах древнегреческого философа Аристотеля рассматриваются два социальных института – семья и государство. С тех пор понятие социального института расширилось и сегодня включает в себя различные стороны: экономические, политические, образовательные, воспитательные, военные и другие учреждения и организации. Люди конструируют, формируют социальные институты, следуя своим проектам. В конечном счете, институты приобретают собственную жизнь, развертывающуюся по их собственной логике, подчиняя ей создавших эти институты людей.

Социальная практика показывает, что для человеческого общества необходимо закрепить некоторые типы социальных отношений, сделать их обязательными. Социальные институты — столпы общества, символы порядка и организованности.

ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ в обществе пять. Они удовлетворяют фундаментальные, непреходящие потребности общества.

* институты брака и семьи — потребность в воспроизводстве рода и первичной социализации;

* экономические (производство, собственность и др.) — потребности в добывании средств существования;

*политические (государство, партии и др.) потребности в безопасности, порядке и управлении;

*институты образования – потребности в социализации подрастающих поколений, передаче знаний, подготовке кадров;

* религиозные – потребности в решении духовных проблем, смысла жизни;

Чем сложнее общество, тем больше разв

mirznanii.com

|

Поиск Лекций

Тема 4 Понятие общества и его основные признаки.

План. 1. Что такое общество? 2. Общество как система. 3. Основные социальные институты общества 4. Общество и индивид. 5. Типология обществ. 6. Эволюция общества Что такое общество? В нашем языке термин «общество» используется для обозначения самых различных реалий. Друзья собираются вместе, и можно услышать восклицание: «Как приятно провести время в нашем обществе!» Поклонники художественной литературы создают общество книголюбов. Акционеры компании также называют себя обществом. В каждом из перечисленных случаев обществом называется определенная совокупность людей, объединенных конкретными интересами, либо взаимными симпатиями, либо видом деятельности. В социологии понятие «общество» имеет более широкое, универсальное значение. И как отмечал Г.3иммель, оно имеет смысл очевидно только в том случае, если так или иначе противопоставляется простои сумме отдельных людей. По каким признакам можно судить об обществе? Ранее говорилось о взаимодействии индивидов, между ними взаимосвязях и отношениях. Если попытаться нанести на карту мира всю совокупность таких связей, то мы увидим сгущения, как правило, накладывающиеся на государственно-территориальные единицы. Эти сгущения означают высокую интенсивность социального взаимодействия, резко ослабевающего на границах. Полученная таким об разом картина очаговой концентрации социальных связей будет ничем иным, как графическим изображением раз- обществ. Общество — это сгусток связей и взаимодействий, сложившихся между людьми Первым признаком общества называют обычно территорию на которой происходит консолидация социальных связей. Наша планета предоставила возможность многим общностям найти свою экологическую нишу для удовлетворения витальных потребностей людей и придать жизнедеятельности индивидов свои неповторимые черты, обусловленные многообразием климатических условий и природным ландшафтом. Территория — это основа социального пространства, в котором складываются, развиваются отношения и взаимодействия между индивидами. Второй отличительной чертой общества является его способность поддерживать и воспроизводить высокую интенсивность внутренних взаимосвязей. Отмечая устойчивость как важнейшую характеристику общества, социологии расходятся в объяснении ее основополагающих причин. Э.Дюркгейм видел первооснову устойчивости и единства общества в «коллективном сознании» в наличии общей воли, препятствующей развитию губительной силы человеческого эгоизма. Р.Мертон считает, что общество сохраняется благодаря «фундаментальным ценностям», усваиваемым большинством населения и ориентирующим каждого индивида на соблюдение норм совместной жизнедеятельности. Э.Шилз убежден, что общество как таковое существует только под воздействием «общей власти», обеспечивающей контроль над всей территорией и насаждающей общую культуру Видимо, нельзя однозначно определить факторы устойчивости общества. На ранних этапах человеческой истории она достигалась прежде всего за счет межличностного взаимодействия. Людей связывали узы родства и соседства, строящиеся на эмоциональной, полуинстинктивной основе, на взаимном влечении, страхе лишиться помощи и поддержки. Ф.Теннис назвал общество, базирующееся на таких принципах, общиной. Однако, по мере роста населения не могла больше поддерживаться только системой межличностного взаимодействия; Главным стабилизирующим фактором становятся социальные структуры. Под структурой в социологии понимаются устойчивые образования, связи, отношения. Это могут быть социальные институты социальные общности. Их отличительной особенностью является функциональная целесообразность, то есть выполнение жизненно важной для общества задачи и относительная независимость от персонального состава исполнителей. Иными словами, институт собственности или государства, социальная группа интеллигенции или профессиональная роль судьи существует в обществе постоянно или на протяжении длительного периода, хотя конкретные люди, обеспечивающие функционирование этих структур, могут сменяться неоднократно. Социальные структуры возникают не моментально и не на пустом месте. Они — результат закрепления устойчивых взаимодействий и отношений, возникающих первоначально на основе межличностных контактов взаимосвязей. Они — результат целерационального отбора оптимальных принципов и норм регулирования совместной жизни, позволяющих ;индивидам наиболее эффективно решать свои задачи, достигать свои личные цели. Так, процесс становления государственности у всех народов растянулся на многие столетия, прежде чем принял очертания сложившихся институциональных структур, способных выполнять регулятивно-мобилизующую функцию Общество обретает устойчивость благодаря прежде всего таким свойствам социальных структур, как их относительное постоянство и функциональная целесообразность Каждая структура регламентирует и воспроизводит определенные виды жизнедеятельности и взаимосвязи. Институт денег регулирует товарообмен, институт семьи — брачные отношения, социально-профессиональные общности поддерживают разделение труда. Все в совокупности обеспечивают преемственность, без которой невозможно воспроизводство социальных связей, Вместе с тем, хотелось бы предостеречь от одно-стороннего взгляда на социальные структуры, как на нечто раз и навсегда данное, застывшее, независимое и самодовлеющее. Структуры выполняют свою роль под—держания стабильности общества только при условии их легитимности, то есть при условии признания их целесообразности- большинством населения. Резкие сдвиги в массовом сознании, переоценка фундаментальных ценностей могут серьезно подорвать доверие населения к существующим структурам, нарушить механизм регулчтивного воздействия на людей. В этом случае в обществе будут резко нарастать нестабильность, появится угроза всеобщего хаоса, энтропии, последствия которой могут быть катастрофическими для общества. Усилившееся во второй половине 80-х годов ХХ века в СССР размывание социалистических идеалов, переориентация массового сознания на общечеловеческие ценности на идеологию индивидуализма серьезно подорвали доверие людей к старым социальным структурам. Последние уже не могли выполнять свою стабилизирующую роль. Неспособность руководства страны привести основные структуры в соответствие с обновленной системой ценностей предопределила распад Союза СCP и последующую нестабильность во вновь образовавшихся государствах. Таким образом, можно говорить о том, что устойчивость общества обеспечивается лишь теми социальными структурами, которые пользуются доверием и поддержкой населения. Третьей отличительной чертой общества является его автономность и высокий уровень саморегуляции. Автономность несть общества достигается его многофункциональностью, то есть способностью создавать необходимые условия для удовлетворения разнообразных потребностей индивидов и предоставлять последним широкие возможности для самоутверждения и самореализации. Только в обществе человек может заниматься узкопрофессиональной деятельностью, зная при этом, что всегда сможет удовлетворись свои потребности в пище и одежде. Только в обществе он может приобрести необходимые навыки и познакомиться с достижениями культуры, науки, Только общество может предоставить ему возможность сделать головокружительную карьеру и подняться на вершину социальной иерархии. Иными словами, общество обладает той самодостаточностью которая позволяет ему вмешательства извне выполнять свое основное предназначение — предоставлять людям такие формы организации жизни, которые облегчают им достижение личных целей. Автономность и самодостаточность общества проявляются именно в отсутствии внешних управленческих импульсов. Общество регулируется и управляется исключительно теми институтами и организациями и на основании тех норм и принципов, которые возникают и создаются внутри него самого. Саморегуляция — важное свойство общества, обеспечивающее его самостоятельность независимо от размера. В-четвертых, общество отличает большая интегрирующая сила. Оно социализирует каждое новое поколение, то есть включает его в сложившуюся систему норм и правил. Благодаря указанному качеству общество оказывается восприимчивым к нововведениям, ибо органично вбирает в себя новые социальные образования, институты, нормы, обеспечивая тем самым обновление и преемственность развития. И сами люди, связанные с обществом невидимыми нитями общности языка, культуры, происхождения тяготеют к нему. Оно предоставляет им возможность использовать привычные образцы поведения, следовать устоявшимся принципам, создает неповторимую атмосферу духовного единения. Итак общество — -это универсальный способ организации социальных связей и социального взаимодействия, обеспечивающий удовлетворение всех основных потребностей людей, самодостаточный, саморегулирующийся и самовоспроизводящийся. Общество возникает по мере упорядочения социальных связей, появления особых институтов, поддерживающих и развивающих эти связи. Несводимость общества к сумме индивидов составляет его изучения. Неизбежно приходится отвлекаться от жизнедеятельности конкретных людей, чтобы за своеобразием и оригинальностью каждого человека не потерять того повторяющегося устойчивого, что связывает людей, заставляет действовать определенным способом, несмотря на самые яркие черты индивидуальности. Схватить, уловить, проанализировать устойчиво-повторяющееся типическое в жизни общества составляет главную у об обществе, и наиболее продуктивным методом. Здесь может быть системный анализ Общество как система. Рассмотрение общества как системы характерно для многих видных социологов. Однако сопоставление их исследовании может поставить в недоумение неискушенного читателя, слишком они разноречивы и разноплановы. Главная причина этой разноголосицы — в неоднозначности методологических позиций авторов. Как известно, система — это такое целое, которое не сводимо к сумме своих элементов. Уникальность целого обеспечивается особым способом, порядком взаимосвязи и взаимозависимости ее основных частей. Исследования системы может быть начато с изучения ее основных структурных компонентов, механизмов их функционирования и взаимодействия, В этом случае многое определяется выбором основного системообразующего элемента, того первокирпичика, который лежит в основе теоретической конструкции. Для Э.Дюркгейма главным смыслообразующим элементом общества, целостность которого обеспечивается коллективным сознанием, является «социальный факт», под которым он понимает «всякий способ действия, устоявшийся или нет, способный оказывать на индивида внешнее принуждение». «Социальные факты», по мнению Дюркгейма, являются той реальностью, которую можно наблюдать, а, следовательно, изучать. «Социальные факты» многообразны и включают все социальные образования, которые вынуждают людей принимать обычаи страны, законы, подчиняться денежной системе, нормам, правилам и т.д. Рассматривая общество как систему «социальных фактов», можно, считал Э.Дюркгейм, понять механизм его функционирования, определить рычаги его воздействия на индивидов. У К.Маркса системообразующим элементом является социальное отношение как непосредственное выражение устойчивых связей, складывающихся между людьми в процессе их жизнедеятельности: общество, по его мнению, состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся друг к другу. Характер социальных отношений определяет специфику как самого общества, так и сущностных качеств самих этих людей М.Вебер рассматривает общество как сложную систему социального взаимодействия. Он выделяет четыре вида социального действия: целерациональное, ценностно-рациональное, аффективное и традиционное, которые, по его мнению, составляют основу социальной жизни. В обществе, как правило, доминируют определенные виды социального действия, которые определяют складывающиеся отношения господства-подчинения, а также характер самого общества. Оно может быть традиционным, если в нем преобладают традиционный и аффективный виды ориентации действия; индустриальным, если доминирующим становятся целерациональные и ценностно-рациональное поведение. Наличие разных подходов к структурированию общества объясняется сложностью самого феномена. Перечислим основные виды организации социальной жизни, совокупность которых собственно и составляет общество: социальные связи и отношения, социальные институты, социальные общности, группы и страты, социальные организации, ценности, нормы, социальные роли. Каждый из этих компонентов привносит в социальную жизнь организующее начало и, следовательно, может быть рассмотрен как начальное звено в логических построениях исследователя. Следующим шагом в рассмотрении общества как системы становится определение способа организации его элементов. Проблема непростая, потому что речь идет о поиске зависимостей между элементами, подчас не соприкасающимися друг с другом. Действительность что может связывать религию и органы государственного управления, особенно в стране, где церковь отделена от государства. Что объединяет производственные и семейные отношения в современном обществе, где семья за редким исключением уже не является производственной структурой? Как найти взаимосвязь между социально-профессиональными статусами (ролями) инженера и фермера? Наконец, что общего у завода, производящего автомобили, и у театра? Ответы на всё эти вопросы лежат в области функционального анализа. Каждый из перечисленных элементов выполняет в обществе определенную функцию, служит удовлетворению определенной группы потребностей индивидов. Общество объединяет свои структурные единицы не путем установления между ними непосредственного взаимодействия, а на основе их функциональной зависимости. Функциональная зависимость — это то, что придает совокупности элементов в целом такие свойства, которыми в отдельности не обладает ни один из них. И вот Т.Парсонс попытался анализ социальной системы начать не с выявления структурных элементов, а с определения основных функциональных требований, без которых система как таковая существовать не может. Общество как система, считал он, может функционировать только при выполнении следующих требований (функций): 1) она должна обладать способностью к адаптации, приспособлению к изменившимся условиям и возросшим материальным потребностям людей, уметь рационально организовывать и распределять внутренние ресурсы; 2) она должна быть целеориентированной, способной к постановке основных целей и задач и к поддержанию процесса их достижения; 3)она должна сохранять устойчивость на основе общих норм и ценностей, усваиваемых индивидами и снимающих напряжение в системе; 4) Она должна обладать способностью к интеграции, к включению в систему новых поколений. Определив основные функции системы, Т.Парсонс ищет реальных исполнителей этих функций в обществе. Вначале он выделяет четыре подсистемы (экономика, политика, культура, и родство), ответственные за выполнение каждой из этих функций. Далее указывает те социальные институты, которые в рамках каждой подсистемы осуществляют непосредственное регулирование адаптационными, целеполагающими, стабилизирующими и интеграционными процессами (заводы, банки, партии государственный аппарат, церковь, школа, семья и др.). И, наконец, дает совокупность социальных ролей, выполнение основывается на соблюдении норм, вытекающих из фундаментальных ценностей и в конечном итоге соответствующих ; основным функциональным императивам системы. Чем последовательнее осуществляется функциональное разделение деятельности на уровне институтов и социальных ролей, тем стабильнее социальная система. И, напротив, выполнение каким-либо институтом не свойственных ему функций порождает хаос, усиливает внутреннюю напряженность системы, ведет к росту социальной энтропии. Понятие энтропии в социологии противоположно понятию социального порядка. Под последним понимается такой уровень упорядоченности и организации социальных связей и взаимодействий, который позволяет говорить о взаимной согласованности и предсказуемости действии людей.. Любая социальная система, и прежде всего общество, должны обладать достаточным уровнем внутренней упорядоченности, которая, по мнению Парсонса достигается за счет функциональной целесообразности действий индивидов и социальных институтов. К выделению функциональных подсистем склонялись задолго до Т.Парсонса, Разногласия заключались только в определении их количества и функционального предназначения Так, в нашей отечественной науке принято выделять экономическую подсистему обеспечивающую производство товаров, необходимых для удовлетворения материальных потребностей индивидов, духовно-культурную, позволяющую реализовать свои духовные потребности и способствующую нормативному регулированию общества в целом; социальную потребление и политическую осуществляющую общее руководство управление обществом. Выделение функциональных подсистем поставило вопрос о том, какая же из них определяет облик общества в целом. Поиск основания, придающему всему зданию неповторимый облик, растянулся в социологии на многие десятилетия и не завершился принятием единого решения Как известно, К.Маркс отдавая предпочтение экономической системе. Согласно его взглядам именно способ производства материальных благ жизни обуславливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще. Однако, Великая Октябрьская социалистическая революция в России, осуществленная большевиками под флагом верности марксизму, нарушила все постулаты экономического детерминизма: политическая стал не итогом, а началом базиса, Воздействие политики на социальную жизнь было настолько сильным, что вскоре все сферы общества оказались под ее тотальным контролем. Идея примата политики имеет еще более древние корни. Еще у Платона и Аристотеля отмечалась склонность к отождествлению политического и социального и подчеркиванию крайне важного значения государственного устройства для развития общества. Современные исследования такого явления как тоталитаризм также подтверждают огромную роль способа организации политической жизни в обществе. Политика, государство при определенных условиях могут стать решающим фактором, полностью контролирующим все социальные сферы. Проблема экономического и политического детерминизма в большей степени волновала пост-марксистов и их критиков, потому что затрагивала не только социальной теории Маркса, но и реальную практику «строительства социализма», В странах же Запада, где политика и экономика нашли свои функциональные ниши и не мешали друг другу, полемика разворачивалась между сторонниками и противниками технологического и культурного детерминизма. Сторонники технологического детерминизма склонны видеть определяющий фактор общественной жизни в материальном производстве. Характер труда, техника, технология определяют, по их мнению, не только количество и качество материальных благ, уровень потребления, но и культурные запросы людей. Сравнивая примитивные в техническом отношении общества с высокоразвитыми, они отмечают принципиально иные потребности, стремления и ценности людей, иную культуру поведения, межличностного общения, иные формы самовыражения. Сторонники культурного детерминизма считают, что остов общества составляют общепринятые ценности и нормы, соблюдение которых обеспечивает устойчивость и неповторимость самого общества. Различия культур предопределяют различия в поступках и действиях людей, в организации ими материального производства, в выборе форм политической организации. На наш взгляд, очевидным пока является лишь то, что общество может нормально функционировать при последовательном выполнении каждой подсистемой своего функционального предназначения. Умаление или возвышение любой из них чревато негативными последствиями. Так, гипертрофированное разбухание политики в условиях тоталитаризма пагубно сказалось на судьбе всего общества. Недооценка роли материального производства ведет к снижению уровня потребления и нарастанию кризисных явлений; размывание норм и ценностей, регулирующих поведение индивидов, Попытки вернуться к проблеме детерминирующего фактора при исследовании причин развития общества выглядят малоубедительными. Доказать; что повлияло на тот или иной процесс в обществе— изменение технологии, появление новых потребностей, реорганизация государственного аппарата или переориентация массового сознания, — практически невозможно слишком взаимосвязаны все эти явления. А главное — все они переплетены в жизнедеятельности конкретного человека, поступки которого далеко не всегда поддаются рациональному изменению. Выделение функциональных подсистем или функциональных императивов, как у Парсонса позволяло ВЫЯВИТЬ уровни организации социальной жизни, лучше понять механизм функционирования общества. Функциональный подход позволял систематизировать знания об обществе, но одновременно несет в себе и серьезные ограничения. Критики справедливо ставили вопросы о количестве основных функций, их содержании, институциональном обеспечении и многом другом. Действительно, в рамках такого подхода, требующего признания за каждым институтом, каждым социальным образованием выполнения полезной для общества функции трудно было объяснить причины кризисов, конфликтов и распада систем. Р.Мертон предложил говорить не только о явных, позитивных функциях, но также и о скрытых, латентных функциях и дисфункциях, создающих угрозу стабильности, порождающих различные отклонения от общепринятых норм, правил, являющихся своеобразным источником напряженности. Поиском ответа на вопрос о причинах кризисов, внутренним противостоянии и борьбы в обществе занялись сторонники теории социального конфликта. Исходный пункт их рассуждений – несовпадение, противоположность интересов различных социальных групп. Различаясь по своему положению в обществе, социальные слои, классы неизбежно в стремлении удовлетворить соответствующих потребности и реализовать собственные интересы, будут противостоять, сталкиваться с другими группами. Облик общества, его основные социально-экономические и политические институты становятся продуктом, итогом очередного социального конфликта, в ходе которого происходит либо установление полного господства какого-то класса, либо достигается компромисс между противоборствующими силами. Частичные изменения в обществе происходят в результате столкновении, по частным вопросам. Таким образом, социальный интерес рассматривается в качестве главной пружины/ приводящие действие механизм функционирования общества. Итак, когда мы ставим проблему функционирования общества, нужно•четко определиться с вопросом, на который хотим получить ответ. Если для нас главное — выяснение факторов устойчивости, стабильности общества как систему то целесообразно обратиться к элементам структурно-функционального анализа. Через понимание общества как целостности мы можем выйти на выявление конкретных функций, которые выполняют его структурные компоненты обеспечивающие единство всего социального организма. В этом случае механизм функционирования — это механизм сохранения и воспроизводства социальной жизни. Если нам необходимо вскрыть причины изменений в обществе то следует обратиться к теории социального конфликта. Но тогда механизм функционирования общества станет механизмом его изменения, развития. Основные социальные институты общества. В ходе рассмотрения второго вопроса предстоит уяснить: — сущность и природу социальных институтов; — основные социальные институты современного общества; — основные условия и значение институциализации; Термин «институт» (от латинского — установление, устройство) имеет два значения. В узком смыслеслова институтами называются учреждения высшего образования, а в широком —системы правил общественных отношений, устанавливающих образцы поведения и регулирующих определенные сферы социальной жизнедеятельности людей. В социологии социальные институты — это относительно стабильные и интегрированные совокупности символов, ценностей, норм, ролей и статусов, которые управляют сферами общественной жизни. Основоположником учения о социальных институтах является Торнстейн Верлен(1857-1929) американский ученый. Основные сущностные аспекты социальных институтов и их функционирования в обществе отражены в его труде «Теория среднего класса», вышедшего в 1899 году. Какова же природа социальных институтов?Прежде чем мы приступим к рассмотрению природы социальных институтов, следует ответить на один вопрос. (Проблемный вопрос: Каким образом животное выживает, приспосабливаясь к окружающей среде, удовлетворяя свои жизненные потребности?) Это механизм инстинкта. А каким образом человек выживает, удовлетворяя свои жизненные потребности? В отличии от животных многие инстинкты им утеряны. Социальная среда, включающая систему условных знаков, норм, статусов, правил, традиций позволяет существовать человеческому обществу и человеку в частности. Предназначение социальных институтов — удовлетворение важнейших жизненных потребностей общества. Обычно выделяют пять основных жизненных потребностей: 1) потребность воспроизводстве рода; 2) потребность в безопасности и социальном порядке; 3) потребность в добывании средств к существованию; 4) потребность к передаче накопленного жизненного опыта; 5) потребность в решении духовных проблем. На этой основе в каждом обществе формируются по крайней мере пять групп основных институтов, это: 1) экономические институты,которые жат для производства и распределения товаров и услуг, 2) политическиеинституты, регулирующие осуществеление власти и доступ к ней, 3) институтыстратификации, определяющие распределение социальных позиций и общественных ресурсов, 4) институты родства,обеспечивающие воспроизводство и наследование посредством брака, семьи, социализации (воспитания социальных качеств) детей и 5) институты культуры,развивающие преемственность религиозной, научной и художественной деятельности в обществе. Основные социальные институты общества приведены на слайде. В самом общем виде на данном слайде выделяются функции социальных институтов, основные социальные роли в них, физические и символические признаки, характеризующие социальные институты. (Рекомендуется показать слайд) Структурные элементы основных социальных институтов общества