3 признака постиндустриального общества: Приведите три признака постиндустриального общества , проиллюстрируйте каждый из них

Книга Элвина Тоффлера «Третья волна» об изменениях в обществе — краткое изложение Статьи редакции

Предисловие от Юрия Барзова

Элвина Тоффлера порой называют поп-футуристом. В устах его менее успешных и популярных коллег по цеху это звучит как критика. Но доступность формы книг Тоффлера никак не вредит качеству его мыслей и точности предвидения. Скорее наоборот!

Его, пожалуй, самая известная книга — «Третья волна». Она впервые была опубликована в 1980 году. Сверяя ее содержание с теми реалиями, которые окружают нас сейчас, 30 лет спустя, каждый может решить для себя, работает ли предложенная Тоффлером модель будущего. Если вы решите, что она работает, то у вас есть еще 10 лет, чтобы применить эту модель к планированию собственных действий и, при желании, поучаствовать в создании будущего. Ведь Тоффлер считает, что переходный период от безраздельного господства индустриальной цивилизации второй волны к доминированию информационного общества третьей волны продлится с середины 1950-х годов где-то до 2025 года.

«Не может быть единой формулы для всех. У каждой страны свои проблемы: экономические, культурные. Если вы считаете, что централизация поможет сохранить целостность вашей страны, вы должны понимать: режим централизованного правления автоматически делает невозможным существование в стране прогрессивной экономики», — сказал Элвин Тоффлер, отвечая на вопрос корреспондента «Аргументов недели», о чем он беседовал с Владиславом Сурковым в 2009 году.

«Почему вы не предупредили Горбачева о предстоящем развале СССР, когда встречались с ним в 1991 году?» — допытывался корреспондент.

Не помню дословного ответа, но смысл был таков: во-первых, мы с женой написали об этом в книгах намного раньше этой встречи, во-вторых, у него тогда и так было слишком много проблем.

Вопреки расхожему мнению, Тоффлер не предсказывал распада СССР. Он предупреждал, что такой исход весьма вероятен, если не реформировать институты политической власти согласно требованиям третьей волны. Беда в том, что, когда он писал об этом в 1980 году, система буржуазной демократии как институт индустриального общества уже устарела не меньше, чем советский демократический централизм.

Беда в том, что, когда он писал об этом в 1980 году, система буржуазной демократии как институт индустриального общества уже устарела не меньше, чем советский демократический централизм.

В январе 1983 года Тоффлер впервые встретился с Дэн Сяопином. Тогда «Третья волна» уже стала самой читаемой книгой в Китае, после сборника речей самого Дэна. Дэн не только сразу и безоговорочно поверил Тоффлеру, но и стал претворять его рекомендации в жизнь с завидной последовательностью и упорством. Последовало 30 лет непрерывного беспрецедентного роста экономики Китая. Alibaba, Lenovo, Baidu, Xiaomi ознаменовали прорыв части населения Поднебесной сразу в цивилизацию третьей волны.

В первый раз я прочитал «Третью волну» в 2000 году. В результате мы с партнерами создали первое в России (а может быть, и в мире) онлайновое сообщество менеджеров, собравшее почти 200 тысяч человек и позволившее нам заработать первые миллионы.

Так что у этой книги есть и вполне прикладное значение. По ней щедро разбросаны концепции, присутствующие в бизнес-идеях и бизнес-моделях всех без исключения сверхуспешных современных компаний. Книга помогает научиться распознавать восходящие тренды и использовать эти концепции как в бизнесе, так и в жизни.

По ней щедро разбросаны концепции, присутствующие в бизнес-идеях и бизнес-моделях всех без исключения сверхуспешных современных компаний. Книга помогает научиться распознавать восходящие тренды и использовать эти концепции как в бизнесе, так и в жизни.

Введение

Книга Тоффлера посвящена пришествию цивилизации третьей волны.

Элвин Тоффлер

Используя метафору волн, Тоффлер хочет подчеркнуть, что возникновение новой цивилизации — это не единовременное событие, а продолжительный процесс зарождения, экспансии и угасания. Причем несколько цивилизационных волн действуют в мире одновременно, но с разной силой и в разных направлениях.

Эти волны иногда называют технологическими потому, что в основе каждой из цивилизаций лежат свои особые технологии производства. У каждой цивилизации есть свой основной ресурс, который во многом определяет ее характер.

Но Тоффлер особо отмечает, что цивилизация — это не только технологии или экономика. Это комплекс взаимосвязанных технологических, экономических, организационных, социальных и политических принципов и институтов, которые соединяются между собой в единый, точно пригнанный механизм (написал я как человек второй волны) или образуют единую экосистему (сказал бы, наверное, во мне человек третьей волны).

Это комплекс взаимосвязанных технологических, экономических, организационных, социальных и политических принципов и институтов, которые соединяются между собой в единый, точно пригнанный механизм (написал я как человек второй волны) или образуют единую экосистему (сказал бы, наверное, во мне человек третьей волны).

Каждой цивилизации присуще свое особое мировоззрение, своя мораль, свой уклад жизни. Причем мировоззрение, принципы и институты новой волны не вырастают эволюционно из тех же элементов более ранней волны, а формируются на основе своего уникального генома новой цивилизации.

Поэтому коллизии волн носят не эволюционный, а революционный характер, а приход новой волны сопряжен с войнами, революциями и другими потрясениями.

И надо всем этим бушующим морем самых неожиданных столкновений формируется главный конфликт современности — между наступающей третьей и откатывающейся второй волной. Когда мир сотрясается под напором сразу двух волн, ни одна из которых не является доминирующей, видение будущего ускользает, становится фрагментарным.

Понимание природы этих конфликтов, утверждает Тоффлер, дает нам возможность не только увидеть альтернативы будущего и определить, за что на самом деле выступают многочисленные политические и общественные силы, но и найти собственную роль в этом процессе, какой бы ничтожной ни казалась одна личность на фоне таких тектонических сдвигов.

Книга Тоффлера помогает научиться отличать силы и процессы уходящей второй волны от проявлений нарастающей третьей волны.

1. Вторая волна

В своей книге Тоффлер выделяет три волны цивилизации: сельскохозяйственную, индустриальную и третью, которую он иногда называет еще информационной.

Первая волна начала свое движение примерно 10 тысяч лет назад, когда собиратели и охотники научились возделывать землю и перешли от кочевого образа жизни к оседлому. Сегодня эта волна практически исчерпала свою силу, медленно, но неотвратимо обойдя весь мир.

Главным ресурсом первой волны была земля, а большая часть ее продукта потреблялась теми, кто его непосредственно производил. Время в цивилизации первой волны ходило по кругу, повторяя циклы сельскохозяйственного производства.

Первая волна стала терять силу в промежутке между 1650–1750 годами, когда появился гребень второй волны, создавшей индустриальное общество, которое, в свою очередь, завоевало мир.

С 1950-х годов вторая волна после 200 лет экспансии тоже пошла на спад в промышленно развитых странах. Тоффлер берет за «точку перегиба» пятидесятые годы ХХ века потому, что именно тогда в США численность работников умственного труда и сферы услуг впервые превысила численность промышленных рабочих.

Примерно тогда же в странах индустриального мира начала свой разбег третья волна. И по мере того, как она набирает силу, сталкиваясь со второй волной, устаревшие принципы и институты второй волны начинают трещать по швам под ее напором.

Архитектура цивилизации

Примерно триста лет назад вторая волна начала свое победное шествие по планете.

Основа любой цивилизации — это энергия. Первая (сельскохозяйственная) волна черпала возобновляемую энергию из мускульной силы людей и животных. Вторая (индустриальная) волна стала опираться на уголь, нефть и газ — невозобновляемые природные ресурсы, добыча которых стала мощной скрытой субсидией индустриального общества.

Технологический прорыв индустриальной цивилизации заключался в том, что она создала машины, которые, в отличие от механизмов первой волны, не просто усиливали мускульную силу, а выполняли работу самостоятельно. Но главное, были созданы машины для производства машин. Массовое крупносерийное производство стало визитной карточкой индустриальной цивилизации. Массовая дистрибуция и массовая розница возникли на месте примитивного транспорта и снабжения.

Большая оседлая сельскохозяйственная семья, обремененная стариками и кучей детей, сменилась на семью-ячейку: папа-мама и пара детей, которая лучше отвечала требованиям индустриальной мобильности.

Заботу о детишках поручили фабрикам образования. Заботу о стариках — фабрике здравоохранения.

Массовая фабрика образования стала не только учить читать, писать и считать, но еще готовить к индустриальной работе, воспитывая пунктуальность, послушание и привычку к рутинному, монотонному труду.

Вместо частных компаний и партнерств была изобретена корпорация, которая получила способность пережить человека — основателя или хозяина — и стала юридически бессмертным созданием с соответствующим горизонтом планирования.

Информация, необходимая для работы в примитивном обществе и цивилизации первой волны, была несложной. Ее, как правило, можно было получить в устной и невербальной форме непосредственно на месте осуществления работ. Массовое производство потребовало четкой координации деятельности людей, находящихся в разных местах. Возникла потребность в массовых коммуникациях.

Почта, телеграф, телефон были предназначены для общения отдельных людей, но наряду с ними появились и средства массовой коммуникации: газеты, радио, телевидение. Своим устройством они напоминали фабрику: штамповали и вкладывали в головы миллионам людей идентичные сообщения.

Своим устройством они напоминали фабрику: штамповали и вкладывали в головы миллионам людей идентичные сообщения.

Все эти институты в совокупности составляют техно-сферу, социо-сферу и инфо-сферу любого государства второй волны. Капиталистического или социалистического, абсолютно не важно. Независимо от культурных или этнических традиций.

Невидимый клин

Если в цивилизации первой волны большая часть продукции потреблялась теми, кто ее произвел, то индустриальная цивилизация полностью разделила каждого человека на две роли: производителя и потребителя.

Последствия этого разделения были фундаментальны. Для того чтобы снова свести производителя и потребителя, появился рынок. Цель производства сменилась с потребления на обмен. Выросший из разделения труда рынок стал саморегулируемой экспансионистской системой, которая, в свою очередь, углубила разделение труда, создав новые роли и втянув в товарообмен весь мир.

Последствие развития рынка — дегуманизацию человеческих отношений — Маркс ошибочно приписывал только капитализму. Не мудрено, ведь в его время социализма не существовало. Теперь мы знаем, что жажда денег, товаров, вещей является атрибутом индустриального общества, не важно, капиталистического или социалистического. Транзакции и контракты сменили дружбу, любовь, родственные и племенные узы как основу отношений между людьми.

Не мудрено, ведь в его время социализма не существовало. Теперь мы знаем, что жажда денег, товаров, вещей является атрибутом индустриального общества, не важно, капиталистического или социалистического. Транзакции и контракты сменили дружбу, любовь, родственные и племенные узы как основу отношений между людьми.

Взламывая код

Каждая цивилизация имеет свой тайный код — набор правил и принципов, которые повторяются во всем, что бы она ни делала. Код индустриальной волны складывается из шести принципов: стандартизации, специализации, синхронизации, концентрации, максимизации и централизации.

Существование этих принципов неизбежно вытекает из разрыва между производителем и потребителем и экспансии рынка — порождений индустриальной цивилизации. В свою очередь, на базе этих принципов сформировались самые огромные, мощные и костные бюрократические структуры в истории Земли.

Операторы власти

Индустриальная цивилизация разбила множество процессов на бесконечное количество специализированных деталей и ролей. Поэтому потребовалась новая специализированная роль — интегратора-специалиста, который может собрать эти роли вместе и в нужном порядке.

Поэтому потребовалась новая специализированная роль — интегратора-специалиста, который может собрать эти роли вместе и в нужном порядке.

Так взошла звезда менеджеров. Взаимозависимость процессов, разбитых на операции, дала самый сильный рычаг контроля не собственникам «средств производства», как утверждал Маркс, а тем людям, которые контролируют «средства интеграции».

Предприниматель, создавая бизнес, выступает в роли собственника и в роли интегратора одновременно. Но когда масштаб компании перерастает способности одного человека интегрировать все элементы процесса, появляются специалисты по интеграции.

Постепенно роль менеджеров вырастала, а собственников — снижалась. Этот процесс привел к формированию новой элиты управляющих, сконцентрировавших в своих руках контроль над интеграционным процессом.

Любая организация второй волны нуждается в интеграторах. Те, в свою очередь, сами выстраиваются в иерархии элит и субэлит. И, наконец, еще выше находится уровень суперэлит, держащих в руках размещение инвестиций.

Эта пирамидальная структура власти существует в любой стране индустриальной цивилизации и возрождается вновь после любых потрясений и революций.

Тайный проект

Когда революции второй волны свергли элиты первой волны, они должны были практически с ноля написать конституции и создать институты политической власти. В конструировании государства они применили тот же механистический подход, который возобладал и в экономике.

Структура, которую они создали, выглядела стройно:

- Избиратели, имеющие голоса.

- Партии для сбора голосов.

- Кандидаты, которые, выигрывая голоса избирателей, автоматически превращаются в их представителей.

- Законодательные собрания (парламенты, советы, конгрессы), в которых представители принимают законы путем голосования.

- Исполнительная власть, которая подкармливает процесс законотворчества инициативами и исполняет принятые законы.

Эти фабрики законов повторяют себя на всех уровнях, от деревенского муниципалитета до объединений государств.

Выборы, независимо от того, кто на них побеждает, исполняют очень важный для элит ритуал. Они показывают, что процесс исполняется механистично, что значит (по законам второй волны) — рационально. Выборы также символизируют власть народа независимо от того, насколько они контролируются интеграционными элитами.

Почему элиты интеграторов всегда и везде контролируют власть? Все дело в фабричном принципе организации политической власти, присущем индустриальной цивилизации. А любая фабрика управляется только сверху.

Безумство наций

В эпоху первой волны большая часть человечества еще не знала национального государства. Территории племен, герцогства и королевства имели небольшие размеры с не очень четко обозначенными границами и нестандартными законами. Инвестиции в дорогостоящие технологии второй волны было невозможно окупить на этих лоскутках. Экономическая интеграция требовала наличия адекватных государственных образований.

Какими бы красивыми словами патриоты и философы ни называли нации, они являются плодом индустриальной цивилизации, в которой политическая интеграция вытекала из экономической интеграции. Подъем национализма в разных странах второй волны был не чем иным, как стремлением привести политическую интеграцию в соответствие с экономической.

Подъем национализма в разных странах второй волны был не чем иным, как стремлением привести политическую интеграцию в соответствие с экономической.

Но жажда интеграции второй волны не уперлась в границы государств. Она потребовала интеграции глобального рынка, глобальной финансовой системы. Так появился империализм.

Имперский драйв

Мастер-план индустриальной цивилизации сегодня уже полностью реализован. Она организовала мир в национальные государства. В погоне за дешевыми ресурсами она интегрировала в свою финансовую систему оставшиеся в мире государства первой волны и примитивные племена. Сформировала мировой рынок. Но еще она произвела на свет и особый менталитет второй волны.

И этот индустриальный менталитет остается главным препятствием на пути созидания цивилизации третьей волны.

Индуст-реальность

В эпоху холодной войны противоборствующие идеологи тоталитарных режимов и либеральных демократий абсолютно упустили из виду важное обстоятельство — они разделяли одну общую суперидеологию.

У всех жителей индустриальных стран сформировались общие психологические установки, в основе которых лежала вера в превосходство индустриальной цивилизации над всеми остальными.

Три базовые идеи составили остов этой индустриальной суперидеологии:

- Природа существует, чтобы человек ее эксплуатировал и покорял.

- Человек является вершиной эволюции.

- Человечество прогрессирует к лучшему будущему.

Эти убеждения, в свою очередь, базировались на ряде еще более фундаментальных представлений, сформированных цивилизацией второй волны:

1. Время течет по прямой, из прошлого в будущее. Оно состоит из равных частей.

В первой волне время ходило по кругу. Каждый круг делился на равное количество частей, но продолжительность отдельных частей менялась, например, в зависимости от времени года. Стандартизация и синхронизация индустриальной экономики изменили само представление о времени — выпрямили его и наложили на шкалу с четкими делениями.

2. Пространство безгранично, но четко разграничено. Любое расстояние должно быть точно измерено.

Пространство кочевых народов было безграничным и часто неизведанным. Перемещение по нему не требовало точных измерений.

С приходом цивилизации первой волны и оседлого образа жизни пространство для абсолютного большинства людей сузилось до границ ближайших окрестностей. Точное измерение расстояния имело значение только в пределах этих границ.

Специализация в индустриальную эпоху потребовала создания массы узкоспециализированных пространств с четкими границами, а синхронизация — точного измерения расстояний. Глобальный рынок и массовые коммуникации расширили границы пространства большинства людей до размеров планеты.

3. Окружающая реальность состоит из неделимых малых частей — атомов.

Существование атомов предположили еще в доиндустриальную эпоху, но атомарная структура мироздания оптимально отвечала принципам индустриальной цивилизации.

4. Линейная и измеримая причинно-следственная связь объясняет все явления общества и природы.

В индуст-реальности любому следствию всегда предшествует причина. Движение от причины к следствию происходит линейно во времени и в пространстве. Следовательно, чтобы понять любое явление, необходимо найти единственно правильную переменную.

Этот подход открыл путь к преодолению невежества, но он же создал человеку новую ментальную тюрьму — постулат о том, что всем, что нельзя измерить, следует пренебречь.

Всемирный потоп

Вторая волна накрыла всю Землю за какие-то жалкие — в исторической перспективе — 300 лет. Она проникла в каждый дом, в голову каждого человека. Невозможно найти одну единственную причину наступления промышленной революции. Не существует и однозначной оценки индустриальной цивилизации.

Независимо от того, принесла ли она за время своего существования больше счастья или горя, сегодня индустриальная цивилизация полностью исчерпала себя. Ее позитивная роль закончилась, а негативные стороны и противоречия обострились.

Ее позитивная роль закончилась, а негативные стороны и противоречия обострились.

Для этого есть внешние причины:

- Мы уперлись в тупик: пытаясь дальше покорять и истреблять природу, мы рискуем совсем ее разрушить.

- Дешевой энергии из углеводородов пришел конец.

- Скрытая субсидия в форме дешевого сырья из стран третьего мира также исчезла.

Все это дополняется внутренними кризисами всех систем жизнеобеспечения цивилизации второй волны: социальной защиты, образования, здравоохранения, международной финансовой системы и так далее.

Кризис охватил и ролевую систему индустриальной цивилизации. Он ярче всего проявляется в размывании ролей полов, но охватывает и социальные, и профессиональные роли.

Все эти кризисы: потеря ключевых внешних субсидий, кризис внутренних систем, слом ролевой модели — вместе порождают острейший кризис самой элементарной и уязвимой частицы общества — кризис личности. Вторая волна привела к эпидемии кризиса личности с такими симптомами, как потеря самоидентификации, одновременное желание и страх перемен, стремление стать не самим собой.

Преодолеть этот кризис мы сможем, только если поймем, что остаток нашей жизни будет определять не отжившая свое индустриальная цивилизация, а новая формирующаяся цивилизация третьей волны. Ее признаки уже можно распознать.

Кризис личности ведет к чувству потерянности. Найти себя снова мы сможем только в том случае, если примем будущее и включимся в его созидание.

2. Третья волна

Систематический анализ может ответить на многие вопросы, но, в конце концов, нам придется разобраться в парадоксах и противоречиях, которые ему не подвластны. Предвидение, воображение и смелый (хотя и предварительный) синтез поможет нам в этом деле.

Командные высоты

Повышение цен на нефть со стороны ОПЕК спровоцировало дискуссию о том, какими источниками энергии можно заместить нефть хотя бы частично. Выяснилось, что существует огромное количество возможностей, реализация которых блокировалась системой энергообеспечения второй волны — крайне централизованной и использующей небольшое количество технологий. Невозможно предсказать, какие из новых технологий, развитие которых породил нефтяной кризис, окажутся наиболее востребованными, но процесс их разработки пошел лавинообразно.

Невозможно предсказать, какие из новых технологий, развитие которых породил нефтяной кризис, окажутся наиболее востребованными, но процесс их разработки пошел лавинообразно.

Рост цен на нефть и капиталовложений в ее добычу и инфраструктуру энергоснабжения, экологические проблемы и движение в защиту окружающей среды — все эти факторы делают изменение энергетической базы цивилизации неизбежным, хотя и нельзя точно сказать, когда это произойдет.

Новые технологии стали в огромных количествах возникать во второй половине двадцатого века на пересечении научных дисциплин, которых недавно просто не существовало. Появился сам термин «наукоемкие отрасли». Компьютерные технологии, электроника, генная инженерия, космические технологии, тонкая нефтехимия стали расти темпами, нереальными для технологий второй волны. «Если бы с продукцией автомобилестроения произошло то же, что происходит с ценой и быстродействием компьютеров, «Роллс-Ройс» стоил бы уже 2,5 доллара и проезжал бы 100 тысяч миль на одном галлоне бензина», — говорили аналитики из Кремниевой долины.

Космос и глубины мирового океана становятся новыми передовыми рубежами экспансии цивилизации с точки зрения развития ее ресурсной базы.

Если в индустриальную эпоху для решения о том, производить или нет новый продукт, было достаточно положительно ответить только на один из двух вопросов: «Мы сможем на нем заработать?» или «Он сделает нашу армию сильнее?», то теперь в дополнение к экономическим и стратегическим интересам все весомее становятся экологические и социальные ограничения.

Настоящими агентами перемен являются люди, которые выступают против ядерной энергии, ГМО и других технологических новинок, воздействие которых на окружающую среду и здоровье человека недостаточно изучено. Напротив, искренние сторонники инноваций, которые клеймят сомневающихся как ретроградов и мракобесов, сами являются настоящими мракобесами и адептами типично индустриального отношения к научно-техническому прогрессу, когда любая технология, сулившая выгоду или военное преимущество, заслуживала того, чтобы быть воплощенной, без оглядки на другие последствия ее применения.

Реальное противоборство третьей волны со второй идет по линии: либо мы будем управлять технологиями, либо они будут управлять нами. Причем «мы» здесь означает широкую общественность, а не узкую элиту из ученых, финансистов и политиков.

Новых технологий появляется так много, что человечество впервые может и должно научиться выбирать для внедрения только те инновации, которые имеют наиболее позитивный социальный и экологический эффект.

Демассификация средств информации

Вы никогда не задумывались, почему шпионы и разведчики во второй половине XX века стали героями столь многочисленных книг и фильмов и, как «Агент 007», культовыми персонажами? Шпионскими скандалами пестрят заголовки СМИ.

Неочевидное объяснение восхождения шпионов и шпионажа в фокус внимания заключается в том, что основной бизнес шпионов — это информация. Поэтому шпион становится живым символом революции, которая совершается сейчас в инфосфере.

Наш мозг хранит коллекцию образов, визуальных, аудио- и смысловых. Он хранит также связи между образами. Строит из них концепции. Эти образы не возникают ниоткуда, а приходят из внешнего мира.

Он хранит также связи между образами. Строит из них концепции. Эти образы не возникают ниоткуда, а приходят из внешнего мира.

В доиндустриальную эпоху человек получал эти образы по очень узкому каналу, в основном от близких людей. Через личное общение, которому свойственен спокойный ритм, многочисленные паузы и повторения. С наступлением второй волны количество каналов, из которых индивидуум получал представление об окружающем мире, увеличилось. К личному общению добавились газеты, журналы, радио и телевидение. По этим каналам (в основном в унисон) вещали церковь, правительство, семья и школа. СМИ стали не только мощным усилителем трансляции этого контента, но и производителем своего собственного, — встроенного, тем не менее, в общий хор. СМИ заняли ключевое место в стандартизации поведения, необходимой для индустриального производства.

Формируемые индустриальными СМИ образы были более податливыми к изменению, чем образы доиндустриальной эпохи. Но третья волна привела к многократному ускорению обновления библиотеки образов в нашем сознании. Это означает, что сами образы становятся все более короткоживущими.

Это означает, что сами образы становятся все более короткоживущими.

Не могу удержаться от экстраполяции тезисов книги, написанной 30 лет назад, на сегодняшний день. Тоффлер приводил примеры из 1970-х годов, но как интересно сравнивать их с сегодняшними реалиями: снимки полароидом, ксерокопии, мгновенные ситкомы — писал он; инстаграм, вайн, снэпчат, селфи, твит — пишу я.

Но третья волна не только кардинально ускорила оборачиваемость образов, она затронула и более глубинную структуру информации.

Демассификация средств информации стала естественным следствием удешевления себестоимости создания информационных носителей. Во времена написания книги многократное удешевление печатного процесса мелких тиражей привело к тому, что каждый клуб по интересам, каждая конфессия, каждое сообщество и каждый муниципалитет смогли позволить себе издавать собственную газету или журнал. Число микро-СМИ увеличилось в США лавинообразно.

Здесь я хочу пояснить, что, по мнению Хайди Тоффлер, которая выступала соавтором Элвина, даже когда ее имя не было указано на обложке, блоги не являются СМИ потому, что не столько сообщают нам информацию, сколько выражают мнение автора.

В 1977 году впервые в истории телевидения в США аудитория телезрителей сократилась.

Спутниковое и кабельное телевидение, видеокассеты, видео на заказ нарезали аудиторию телеканалов на узкие сегменты. Господство телеканалов в навязывании всем, что и когда смотреть, навсегда осталось в прошлом.

Третья волна принесла с собой новую инфосферу. Наступила эра демассифицированных средств информации, которая окажет глубокое воздействие на то, как формируется наше представление об окружающем мире.

Культура блипов

Демассификация средств информации ведет к тому, что вместо работающих в унисон каналов, продвигающих единое представление о мире, мы стали получать информацию отрывками из гораздо большего количества часто противоречащих друг другу источников. Состоящий из коротких блипов информационный поток трудно поддается классификации. Отчасти это происходит потому, что блипы часто не укладываются в доминирующие концепции индустриального прошлого, но еще и потому, что их форма выглядит слишком нелогичной и фрагментарной.

По отношению к новой форме подачи информации легко отличить, к какой волне принадлежит человек. Раздражение нелогичностью и бессвязностью подачи информации — верный признак менталитета индустриального общества. Способность впитывать громадный объем разнородных блипов и самостоятельно находить концепции, на которые, как на нитки, нанизываются укладывающиеся в них информационные бусины, является неотъемлемым свойством человека третьей волны.

Демассификация цивилизации, одновременно и жертвой и усилителем которой являются СМИ, неизбежно приводит к грандиозному скачку в объемах информации, которой мы все обмениваемся между собой. Именно поэтому о цивилизации третьей волны можно говорить как об информационном обществе.

Умная среда

Древние считали, что с помощью маны можно вдохнуть жизнь в неживые предметы. Конструируя инфосферу, способную удовлетворить требования информационного общества к объемам и скоростям обмена информации, мы вдыхаем не только жизнь, но и интеллект в окружающую нас, прежде неживую, среду. Вместо мифической маны мы используем в первую очередь компьютер, а также компьютеры, соединенные в сеть и протянувшие повсюду вплоть до тостера и кофеварки щупальца датчиков.

Вместо мифической маны мы используем в первую очередь компьютер, а также компьютеры, соединенные в сеть и протянувшие повсюду вплоть до тостера и кофеварки щупальца датчиков.

Эти слова были написаны за 30 лет до появления термина «интернет вещей» и за 10 лет до появления интернета.

Повышаем производительность мозга

Чтобы справиться с информационным потоком, недостаточно изменений инфосферы, какими бы радикальными они ни были. Должны измениться способы, с помощью которых мы синтезируем информацию, наши представления о грамотности. Возможно, мы захотим даже изменить биохимию нашего мозга.

Интересная метаморфоза происходит с грамотностью. Если в индустриальной цивилизации даже самый умный и умелый, но не умеющий читать и писать человек не мог получить даже простую работу, которая требовала заполнения каких-то форм и таблиц, то в умной среде информационного общества требования к традиционной грамотности могут исчезнуть как условие получения квалифицированной работы.

В информационную эпоху компьютеры увеличат силу мозга человека так же, как машины увеличили силу его мышц в индустриальную эпоху.

Человеческое воображение, его интуиция и интеллект будут играть в ближайшие десятилетия по-прежнему определяющую роль, но компьютеры смогут углубить наше представление о причинно-следственных связях. Анализируя огромные массивы информации, они будут находить незаметные паттерны, позволяющие установить взаимосвязь между разными группами данных. Они изменят способ, которым мы анализируем проблемы и интегрируем информацию.

В 1980 году термин big data был никому не известен.

Компьютер полностью изменит социальную память человека. Первоначально социальная память хранилась в мозге человека. Она изменялась, пополнялась, корректировалась в течение жизни человека и затем умирала вместе с ним. За счет массового распространения грамотности письменность дала людям возможность переносить свою социальную память на бумагу. Индустриальная эпоха создала такие внешние носители социальной памяти — звуко- и видеозапись. Социальная память отделилась от мозга человека, но при этом стала пассивной. Для редактирования ее надо было снова загружать в мозг человека. Третья волна с помощью компьютера сделала внешнюю социальную память интерактивной.

Индустриальная эпоха создала такие внешние носители социальной памяти — звуко- и видеозапись. Социальная память отделилась от мозга человека, но при этом стала пассивной. Для редактирования ее надо было снова загружать в мозг человека. Третья волна с помощью компьютера сделала внешнюю социальную память интерактивной.

Конец массового производства

Как по стратегическим, так и по экономическим причинам развитые страны не смогут полностью отказаться от промышленного производства. Такие варианты, как чисто сервисная или чисто информационная экономика, никогда не появятся.

Богатые нации будут продолжать производить ключевые товары, но для их производства будет требоваться все меньше людей. Одновременно сам характер промышленного производства изменится.

Если производство второй волны прочно ассоциируется с большими партиями миллионов абсолютно идентичных, стандартизированных товаров, то производство третьей волны — это маленькие партии частично или полностью кастомизированных товаров.

Продукция, выпущенная по мерке или на заказ в единичном экземпляре или очень ограниченной серией, символизирует возврат к принципам производства доиндустриальной эпохи, но на совсем другой технологической базе, на базе высоких технологий.

Используя конструирование на молекулярном уровне (это, наверное, теперь называется «нанотехнологии»), компьютерное проектирование и другие современные инструменты мы будем производить все более цельные вещи вместо тех, которые состояли из множества отдельных частей.

Вместо серийного производства мы выходим на уровень производства непрерывного цикла с полной автоматизированной кастомизацией каждого изделия. Число компонентов, на которые может быть разобрано это изделие, снижается, а роль потребителя в производственном процессе растет.

Смерть секретаря

По мере того как число производственных рабочих снижается, растет количество «белых воротничков» — офисных служащих. Этот процесс некоторые считают признаком наступления постиндустриального общества.

На самом деле нарастание числа клерков — это последний всплеск второй волны, а не признак наступления новой. Действительно, труд становится все более абстрактным, но, имея дело с бумажками, а не с предметами, большинство служащих заняты такой же фрагментированной, монотонной и нудной работой, как и рабочие на конвейере.

Как и на производстве, эта фабрика-офис выработала свою кастовую систему. Если на производстве работники делились на касты физического труда и умственного труда, то в офисе они делятся на работников высокого уровня абстракции и низкого уровня абстракции.

Технократическая элита высокого уровня абстракции — ученые, инженеры и менеджеры — расходуют свое время на совещания, переговоры, деловые ланчи, телефонные разговоры и другие формы обмена информацией. По некоторым исследованиям, информационные транзакции занимают около 80% рабочего времени таких людей.

Работники низкого уровня абстракции — это пролетарии умственного труда, занятые рутинной работой.

Революция в офисе продиктована столкновением нескольких тенденций. Во-первых, потребность в информации настолько возросла, что никакая армия клерков не сможет ее удовлетворить ни при каких условиях. Во-вторых, цена работы по перекладыванию бумаг непомерно возросла. В-третьих, производительность офисного труда практически не выросла, несмотря на появление новых технологий.

Одновременно производительность компьютеров растет, а их цена падает по экспоненте. Когда эта тенденция столкнется с тенденциями стагнирующей производительности и растущей себестоимости офисного труда, произойдет офисотрясение огромной силы.

Прямая экстраполяция этих трендов приводит нас к опустевшим офисам и миллионам людей, потерявшим работу. В реальности все будет намного сложнее, поскольку не только секретари не хотят лишиться работы. Начальники тоже не хотят остаться без секретарей.

Рынок труда офисных служащих будет испытывать серьезное давление, но смешно считать единственной причиной этого компьютер. Причина — третья волна.

Цифровой дом

Развитие компьютеров и средств связи создает предпосылки для перемещения рабочего места из офиса и фабрики в дом. Этот процесс будет долгим и, возможно, болезненным. Потребует изменения в системах управления и мотивации. Не все виды работы можно будет выполнять удаленно.

Но очень сильные тенденции действуют в пользу переноса рабочего места в цифровой дом. В первую очередь, растущие затраты времени и денег на физическое перемещение и повышающееся качество телекоммуникаций.

Социальные факторы также будут содействовать переносу работы на дом. Чем короче будет становиться рабочий день, тем относительно больше времени будет требоваться на поездку к рабочему месту. И тем труднее его будет оправдать.

Перенос существенной части работы на дом будет иметь глубинное воздействие на все сферы человеческой жизни.

Население жилых районов станет более стабильным потому, что люди будут реже переезжать в связи со сменой работы. Это будет означать более тесные связи между соседями и большую вовлеченность людей в решение долгосрочных вопросов коммунальной жизни.

Потребление энергии снизится, а потребность в децентрализации ее источников возрастет. Это приведет к росту спроса на малую альтернативную энергетику, например, на солнечные батареи. Это будет способствовать снижению нагрузки на экологию.

Новые отрасли экономики выиграют, старые — индустриальные — потеряют. Работники на дому будут все больше превращаться в индивидуальных предпринимателей, владеющих своими средствами производства.

Удаленная работа сделает более обезличенным общение с коллегами, но эмоционально насыщеннее и теснее станут отношения «лицом к лицу» с домашними и с соседями.

Семьи будущего

Кризис индустриального общества приводит к кризису семьи как его института. Классическая «ячейка общества» распадается повсеместно, и это воспринимается как острая проблема общества, которая требует решения.

Чтобы восстановить институт классической семьи индустриального общества, необходимо сделать следующее:

- Запретить компьютеры.

- Ликвидировать сервисный сектор экономики.

- Увеличить централизацию источников энергии.

- Запретить все СМИ, кроме центральных.

- Закрепить женщину за кухней.

- Снизить зарплаты молодым специалистам.

- Запретить контрацепцию и репродуктивную медицину.

- Снизить уровень жизни всего населения до уровня 1940-х годов.

- Противодействовать всем изменениям в обществе, политике и экономике, которые ведут к демассификации общества, толерантности, разнообразию, свободе слова и идей.

На самом деле, институт семьи не гибнет, а изменяется в соответствии с другими изменениями, которые несет третья волна.

Если определять классическую семью так: работающий муж, жена-домохозяйка и двое детей, — то просто оглянитесь вокруг. Сколько таких семей среди ваших друзей, ваших соседей? Уже в 1970-е годы в США классическая семья составляла всего 7% от общего числа семей.

Матери и отцы-одиночки, холостяки и незамужние женщины, бездетные пары — современная семья уже в корне отличается от традиционной и имеет много форм. Традиционную индустриальную семью не заменит какой-то один новый доминирующий вид. Это будет большое множество различных вариантов семьи.

Перемещение работы в дом приведет к тому, что многие супружеские пары будут проводить вместе больше времени.

Во времена индустриальной цивилизации семья перекладывала часть своих функций на другие институты: школы, больницы, дома для престарелых.

Перемещение места работы в цифровой дом может привести к тому, что семья перестанет отдавать, а начнет принимать на себя дополнительные функции.

Дети в этих семьях будут также расти по-другому. Цифровой дом создаст условия для более раннего вовлечения детей в работу и получения ими значимой социальной роли в более раннем возрасте.

Перемещение работы в дом может привести к появлению новых типов производственных организаций — расширенных семей или коммун.

Коммуны, появившиеся в 1960–70-х годах, довольно быстро распадались. Но они были замкнуты на себя, а появление у коммуны или сообщества внешней миссии может удерживать такую группу вместе намного дольше.

Более того, расширенная семья — коммуна в цифровом доме — не будет носить демонстративно протестного характера или бросать вызов общепринятому стилю жизни, как это было с коммунами хиппи. Ее существование будет органично вытекать из экономики и технологий третьей волны. И это сделает ее существование еще надежнее.

По мере демассификации формы семьи, меняются и роли различных членов семьи, что уже сейчас вызывает массу недопонимания и претензий. Квинтэссенцией этого процесса можно считать беспрецедентный иск 24-летнего жителя Боулдера, штат Колорадо, на 350 тысяч долларов к своим родителям за пренебрежение родительскими обязанностями.

Изменения в устройстве семьи сегодня привносят в нашу жизнь массу разочарований и проблем. Если мы хотим, чтобы они начали скорее работать на нас, а не против нас, необходимы фундаментальные изменения в различных сферах, от морали и налогов до трудового законодательства.

Кризис корпорации

Третья волна привносит новый уровень непредсказуемости и волатильности в деятельность корпораций. Причины и вектор изменений неясны. Это порождает растерянность и фрустрацию у многих корпоративных топ-менеджеров, которые только стараются казаться уверенными в себе и контролирующими ситуацию. Большинство руководителей корпораций продолжают бесконечную борьбу за прибыль, объемы производства и личную карьеру, все больше напоминая белок в колесе. Но самые умные представители менеджерского сословия, видя беспрецедентный рост непредсказуемости условий, нарастающую критику общества и политическое давление, начинают ставить под вопрос цели, структуру и ответственность — и даже сам смысл существования корпораций.

Ускорение изменений само по себе привносит новую степень риска в корпоративное управление. Количество принимаемых решений возрастает так, что времени на их обдумывание больше не остается.

Распад массового рынка на массу мини-рынков, для каждого из которых необходимо искать свое решение.

Социальная демассификация сотрясает рынок труда. Представители расовых, этнических и сексуальных меньшинств, которые раньше должны были ассимилироваться в однородную массу рабочих и служащих, теперь требуют групповой идентификации и настаивают, чтобы их право на труд не страдало от факта открытой принадлежности к меньшинству.

Силы, которые формировали массовое общество, заработали в противоположном направлении. Национализм в контексте высоких технологий превратился в регионализм. Средства коммуникации вместо создания массовой культуры занимаются ее демассификацией. Диверсифицируются источники энергии, и трансформируется процесс производства.

В дополнение ко всем этим факторам, которые воздействуют на корпорацию одновременно, прибавляется ширящаяся общественная критика самих целей ее существования. Эта атака на корпорации принципиально отличается от критики времен второй волны.

В индустриальную эпоху было принято рассматривать корпорацию исключительно как субъект экономической жизни. Поэтому атаке подвергались именно экономические аспекты ее деятельности.

Теперь критике подвергается само искусственное выделение экономического аспекта из общего контекста нашей жизни, который включает и социальное, политическое, моральное измерения.

Третья волна приносит с собой требование возникновения совершенно нового института — корпорации, которая не только зарабатывает прибыль и производит товары, но и вносит свой вклад в решение сложнейших экологических, политических, моральных, расовых, гендерных и социальных проблем. Этого требует общество. Этого хотят и наиболее прозорливые руководители корпораций.

Такое изменение роли корпораций не является предметом выбора. Это необходимость, продиктованная давлением пяти нарастающих сил — изменений в физической среде, в расстановке общественных сил, в роли информации, в политической организации и в морали.

Расшифровываем новый кодекс

Изменения в инфосфере, техносфере и социосфере цивилизации затрагивают жизнь каждого человека.

Новый кодекс поведения бросает прямой вызов всему, во что нас учили верить: важности пунктуальности и синхронности, стандартности и одинаковости.

Разрушается график работы «с девяти до шести». Гибкий график работы становится нормой. Это не что иное, как демассификация времени. Поскольку рабочие графики становятся все более гибкими и персонифицированными, появляется потребность в дополнительном планировании уже личного времени.

Компьютер добавляет новое измерение времени, предоставляя нам возможность асинхронных коммуникаций.

Все труднее становится сказать, когда требования пунктуальности имеют под собой весомое основание, а когда являются частью утратившего смысл и значение ритуала. Пунктуальность, как и мораль, становится ситуационной.

Уход от классического массового производства приводит к демассификации маркетинга, мерчандайзинга и потребления. Потребление, как и производство, из стандартизированного превращается в конфигурируемое.

Новая матрица

Третья волна разрушила основополагающий столп индустриальной организации — принцип единоначалия. Вместо него утвердился матричный принцип управления, при котором у сотрудника есть один административный начальник и второй — функциональный.

До сих пор очень плохо воспринимается тот факт, что национальные экономики начинают распадаться на региональные и субнациональные экономики. У каждого региона формируются свои уникальные потребности в области энергоснабжения, в квалификации рабочей силы, в уровне образования и культуры.

Неготовность признать эту новую реальность обрекает на провал все попытки правительств улучшить ситуацию в экономике. Их деятельность все больше напоминает попытку врача вылечить всех больных одним и тем же лекарством, независимо от болезни.

Маленькое в большом — это красиво

Третья волна заставляет нас экспериментировать с новым типом организации. Она состоит из небольших подразделений, которые можно соединять между собой разными способами, получая многочисленные конфигурации. Для такого типа организации как раз подходит матричная система управления. Хотя название для нее еще предстоит придумать.

Возвышение просьюмера

Слово «просьюмер» Тоффлер составил из начала слова «продюсер» (производитель) и окончания слова «консьюмер» (потребитель), поскольку эта новая роль преодолевает созданный третьей волной разрыв между ролями потребителя и производителя. По-русски это слово, наверное, должно звучать «протребитель», но я использую транскрипцию англоязычного оригинала.

В 1970-е годы в аптеках Западной Европы и США появились индивидуальные наборы тестов на беременность. К 1980-м годам миллионы женщин рутинно выполняли работу, которую раньше делали лаборант, медсестра и врач. Это классический пример просьюмеризма, который сегодня окружает нас повсюду.

Тоффлер еще приводит примеры банкомата и самообслуживания на автозаправке, которые были революцией 30 лет назад. А я начинаю понимать, что представляют собой не только онлайн-магазины и системы Банк-Клиент, но и Google, Facebook, WhatsApp, Instagram. Все они предоставляют нам — просьюмерам — возможность выполнить важную часть работы — сформировать поисковый запрос, разместить пост, отправить сообщение, сделать и выложить в интернет селфи, наконец.

Мне кажется, что примеры Тоффлера позволяют нам сегодня правильнее понять скрытые драйверы самых успешных бизнес-моделей современности.

Экономика индустриальной цивилизации делилась на два сектора — скрытый и видимый. В скрытом секторе, назовем его сектор А, работа производилась бесплатно и преимущественно для собственного потребления. К сектору А относилась, например, вся работа домохозяйки — все бесчисленные обеды, стирки и уборки. Сектор Б представлял собой рынок, охваченный товарно-денежными отношениями.

Принимая на себя часть функций, которые раньше выполняли медицинские работники, банковские клерки и автозаправщики, люди переходят из категории пассивных потребителей в категорию активных просьюмеров и переносят часть работы из сектора Б в сектор А. Движения взаимопомощи, миллионы людей, собирающие своими руками все от домов до компьютеров — все они пополняют растущую армию просьюмеров.

Чтобы заглянуть в будущее этого тренда, надо внимательнее присмотреться к тому, что происходит не только в сфере обслуживания, но и в производстве. Демассификация производства создает уникальные новые возможности для вовлечения потребителя в производственный процесс.

Уже во времена написания книги существовали производители, которые были готовы давать скидки или даже приплачивать потребителям, которые готовы были участвовать в проектировании и дизайне нужных им изделий. Появилось определение двух типов производства «изнутри – вовне» и «извне – внутрь».

Под рынком часто подразумевают чисто капиталистическое явление, основанное на товарно-денежных отношениях. На самом деле, рынок — это просто сеть по обмену товарами и услугами. Потребность в такой всеобъемлющей сети возникла вместе с разрывом ролей потребителя и производителя, который породила индустриальная цивилизация.

Сближение этих ролей в роли просьюмера влечет за собой существенную трансформацию рыночной модели. Рынок не исчезнет, но по мере переноса существенной части транзакций из сектора Б в сектор А экономисты не смогут более игнорировать нерыночный сектор экономики.

Экономика третьей волны

Выход на авансцену просьюмера изменит характер нашего экономического мышления, потому что никакой экономический анализ не будет возможен без учета сектора А.

Изменится и характер социального конфликта. Противостояние между менеджерами и рабочими сохранится, но утратит былое значение. Мы станем свидетелями иных классовых битв, где работники сектора Б будут бороться за сохранение своей роли и своих доходов под напором просьюмеризма.

Я пишу эти строки и ловлю себя на мысли о борьбе, которую ведут сейчас регулярные таксисты и власти в Европе и в США против сервиса частных извозчиков Uber. А также об отказе Tesla от дилерской модели продаж.

Еще одно важнейшее событие прошло незамеченным для большинства мыслителей и экономистов второй волны. Гигантский проект по созданию глобального рынка, которым человечество было занято 10 000 лет, закончен. Мировой рынок построен. Ему больше некуда расширяться. Система дистрибуции также достигла предела развития.

Рынок сделал всех и вся взаимозависимыми. Он распространил убеждение, что экономические интересы играют ключевую роль в жизни человека. Он научил нас смотреть на жизнь как на последовательность контрактов и транзакций. Таким образом, экспансия рынка сформировала ценности индустриальной цивилизации.

Создание глобального рынка было самым грандиозным проектом человечества. Теперь, когда этот проект почти завершен, направлявшаяся на него энергия должна высвободиться для других целей.

Психологический водоворот

Никогда прежде такое количество людей, включая людей умных и хорошо образованных, не чувствовало себя беспомощно тонущими в водовороте противоречивых и непонятных идей. Мозг отказывается понимать происходящее.

Большая часть этой путаницы проистекает из культурной войны, которую цивилизация третьей волны ведет с защитниками индустриального мира.

Лучшей иллюстрацией этому служит изменение в нашем представлении о природе. Вместе с ростом потенциального ущерба, который мы можем нанести природе, растет и понимание хрупкости и уязвимости природы.

Исследования в области генетики ставят под сомнение дарвиновский тезис о естественном отборе как об основной движущей силе эволюции.

Представление о прогрессе как об однозначно положительном процессе также уступает место мыслям в русле Хаксли и Оруэлла.

Теория относительности Эйнштейна и современные открытия ученых разрушают наше представление о времени, постоянно движущемся по прямой из прошлого в настоящее.

В то время как цивилизация второй волны подчеркивала необходимость изучения разных вещей по отдельности, цивилизация третьей волны обращает внимание на их взаимосвязи, контекст и целостность.

Механистическое понимание причинно-следственных связей, метафорично выраженное в ньютоновском столе с бильярдными шарами, оказывается задвинуто далеко на задворки космической песочницы человечества третьей волны как сугубо частный случай, применимый в весьма ограниченных пределах.

Бельгийский нобелевский лауреат Илья Пригожин предложил нам удивительный синтез хаоса и порядка со случайностью и необходимостью и объяснил, как они влияют на причинно-следственные связи.

Он ввел в обиход понятие отрицательной и позитивной обратной связи как основу системного мышления.

Механистический подход второй волны утверждал, что любое событие в принципе можно предсказать. Системное мышление третьей волны, основанное на анализе бесконечного числа сочетаний петель позитивной и отрицательной обратной связи, проводит грань между явлениями, которые предсказать можно, и другими явлениями, которые предсказать нельзя.

Невольно вспоминаются черные лебеди Нассима Талеба, не правда ли?

Раскол нации

Нация — это ключевой политический субъект индустриальной эпохи. Теперь она испытывает нарастающее давление как сверху, со стороны наднациональных институтов, так и снизу, со стороны сепаратистских движений.

«Нам трудно представить себе распад такой державы, как СССР, но в 1977 году советские власти посадили в тюрьму армянских националистов за взрыв в московском метро… Тысячи людей, вышедшие на демонстрацию в Тбилиси, вынудили власти признать грузинский язык официальным языком республики. В то время, когда грузины маршировали в Тбилиси против русских, в столице Абхазии Сухуми абхазы требовали отделения от Грузии», — эти слова Тоффлера я цитирую по потрепанной бумажной книге 1980 года издания. Тогда распад СССР никто не мог себе представить ни в США, ни в СССР, что бы сейчас ни пытались утверждать задним числом.

Третья волна дробит нации на огромное количество разнообразных этнических, конфессиональных, расовых и прочих групп.

Правительства не так гибки, как корпорации, и продолжают попытки навязать всем унифицированную политику. Это может довести ситуацию до точки кипения, и тогда взрыв будет неизбежен.

Третья волна приносит на международную арену новые проблемы, новую структуру коммуникаций, новых участников процесса. Все это резко сокращает возможности национальных государств.

Экономические проблемы, экологические проблемы и новые средства коммуникации совместно ослабляют международное значение национального государства. И именно в этот момент на международной арене появляются новые сильные игроки.

Глобальная корпорация

Транснациональные корпорации имеют свои собственные интересы, которые могут вступать в противоречие с интересами их стран происхождения. Многие из них не только превосходят государства среднего размера по экономической мощи, но и приобретают квазигосударственные черты: заводят своих дипломатов и разведчиков.

Транснациональная сеть

Не только корпорации, но и объединения граждан выходят за рамки национальных границ. Вокруг всего мира образуется плотная сеть транснациональных связей.

Глобальное сознание

Набирающий обороты глобализм не представляет интересы какой-то отдельной группы. Как национализм присвоил себе право говорить от имени всей нации, глобализм претендует на право говорить от имени всего человечества.

Упрощенная экстраполяция этих тенденций порождает мифы о всевластии корпораций или глобальном правительстве. Реальность будет другой.

Скорей всего, структура международного управления будет напоминать матрицу, которую используют наиболее продвинутые корпорации. Мы движемся к миру, который будет организован более похожим на нейроны в мозге человека, чем на департаменты бюрократической системы.

Ганди со спутниками

Индустриальная цивилизация оставляет мир в состоянии раскола между богатыми и бедными. Решение этой проблемы вторая волна видела в том, чтобы помочь бедным странам догнать богатые, построив у себя промышленно развитую экономику.

Сделать это удалось в странах, которые можно пересчитать на пальцах одной руки.

Стоит ли вообще пытаться воспроизвести модель индустриализации сейчас, когда сама индустриальная цивилизация близится к закату?

Этот вопрос стали задавать экологи, справедливо указывая, что, если модель индустриализации вдруг каким-то чудесным образом сработает во всех развивающихся странах, мир превратится в одну гигантскую фабрику, выбросы которой отравят всю планету целиком и бесповоротно.

Нефтяной кризис и богатство, в одночасье свалившееся на экспортеров нефти, подорвали главный тезис теории индустриализации: сначала ты развиваешься, а потом богатеешь.

Провалы индустриализации породили другое решение, означающее, по сути, создание экономики первой волны. Оно предполагало развитие в бедных странах трудоемких производств, не требующих больших капитальных затрат и высокой квалификации рабочих.

Эта формула применялась довольно широко, пока не стало ясно, что это — верный путь к стагнации.

Разбирая особенности цивилизации третьей волны, постоянно наталкиваешься на ее сходство с цивилизацией первой волны. Хотя и на принципиально ином технологическом уровне эти цивилизации являются подобными.

Это подобие приводит нас к вопросу: а не могут ли страны первой волны перенять некоторые характеристики третьей волны без болезненной ломки своей культуры и уклада жизни, которой требовала индустриализация?

Интеграция самых передовых технологий третьей волны в уклад жизни патриархального аграрного общества может привести к возникновению общества абсолютно нового типа.

Третья волна поднимает нетехнологические и неэкономические вопросы на первое место повестки дня. В образовании встает вопрос об определении, что теперь является грамотностью. Какая грамотность нам сегодня нужна? Этот вопрос стоит одинаково остро и в самых бедных, и в самых передовых странах.

Третья волна начинает новый цивилизационный забег по совершенно другим правилам. Все страны, бедные и богатые, стоят сегодня на одной стартовой черте.

Слияние всех рек

Третья волна не является только технологической революцией. Она привносит революционные изменения во все сферы жизни, все измерения цивилизации.

Сегодня впервые мы можем увидеть черты новой цивилизации и постараться понять их взаимозависимость.

Новая цивилизация не сформируется безусловно и безболезненно.

Переходный период будет характеризоваться постоянными потрясениями: техногенными катастрофами, политическими переворотами, войнами и угрозами войн. В атмосфере дезинтеграции институтов и ценностей авторитарные демагоги и движения будут рваться к власти. И, возможно, где-то захватят ее.

Но все-таки мы делаем ставку на выживание, а не на уничтожение. Поэтому нам важно знать основной приводной ремень перемен. К какому обществу мы придем, если нам удастся преодолеть угрозы в ближайшей перспективе?

Главные черты будущего

Новая цивилизация будет иметь намного более диверсифицированную энергетическую базу, в которой будут преобладать экологически чистые возобновляемые источники.

Технологическая база третьей волны также будет широко диверсифицирована: от биологии, генетики, электроники, материаловедения до освоения космоса и глубин океана.

Главным сырьем новой экономики станут информация и воображение. С помощью информации и воображения будет найдена замена большинству невозобновляемых ресурсов современной цивилизации.

В связи с беспрецедентным ростом значения информации человечество реструктурирует образование, перестроит научно-исследовательские работы и, главное, реорганизует систему коммуникаций.

Сдвиг в сторону базирующегося на информации и электронике общества приведет к снижению энергопотребности цивилизации.

В цивилизации третьей волны фабрика перестанет служить организационным прототипом для всех других общественных институтов. Ее целью перестанет быть массовое производство.

Новые принципы организации производства и административной работы потребуют новых трудовых ресурсов, наделенных сообразительностью и изобретательностью, а не способностью выполнять рутинные действия.

Система воспитания и образования должна будет измениться, чтобы перестать «штамповать» людей для выполнения постоянно повторяющихся действий.

Большая часть работы вообще переместится из фабрики и офиса на дом.

Но ни дом, ни один другой институт не займет место, которое в прежних цивилизациях занимали сначала собор, а потом фабрика. Организация общества будет напоминать скорее сеть, чем иерархию институтов, как это было прежде.

Корпорации будущего превратятся в многоцелевые, многофункциональные организации, задачи которых выйдут далеко за пределы максимизации прибыли или объема производства.

Принципы начисления зарплат и бонусов руководителей постепенно изменятся, чтобы отразить эту новую многофункциональность.

Общество и корпорации (как его часть) перейдут с единого синхронизированного ритма гигантского конвейера на гибкие индивидуальные графики и расписания.

Бюрократическая иерархия в бизнесе будет заменена на многочисленные новые неиерархические организационные формы. Там, где иерархия сохранится, она станет более плоской и будет носить временный характер.

Распространение автоматизации на труд «белых воротничков» приводит к росту безработицы в период экономических спадов потому, что сфера услуг перестает поглощать переизбыток рабочей силы на производстве.

Это явление помогает объяснить тенденцию к слиянию потребителя и производителя в просьюмера. Оно приведет к возрождению огромного сектора экономики, направленного на потребление произведенных товаров и услуг самим производителем, а не на обмен.

Множество новых религий, движений, научных теорий, философских течений, форм искусства появится в количествах, которые не были возможны (да и не были нужны) в индустриальную эпоху.

Возникающая мультикультура породит хаос, который продлится до тех пор, пока не будут созданы новые механизмы группового разрешения конфликтов.

Растущая дифференциация общества приведет к ослаблению роли национальных государств и росту роли регионов и даже отдельных городов.

Интересы культурного, экологического, религиозного и экономического сотрудничества отдельных регионов будут играть в процессе налаживания межрегиональных связей более значительную роль, чем географическая близость.

Развивающиеся страны откажутся от попыток скопировать пример промышленно развитых стран и выработают свои, радикально новые стратегии развития, основанные на их культурных и религиозных традициях.

Новая психо-сфера

Новая цивилизация формируется. Какое место нам уготовано в ней? Если оглянуться вокруг, можно увидеть множество признаков психологического упадка.

Миллионы людей отчаянно ищут новую идентичность или какую-то магическую терапию, которая способна реинтегрировать их личность. Процветают службы социальной помощи, психоаналитики и культы.

Для того чтобы понять осмысленную эмоциональную жизнь и разумную психосферу новой цивилизации, мы должны рассмотреть три базовые потребности личности. Потребности в сообществе, в структуре и в смысле.

Сообщество побеждает одиночество, давая людям ощущение принадлежности. Сообщество требует эмоционально привлекательных связей между его членами, а также чувства лояльности между людьми и их организацией.

Сегодня распад отношений между людьми совпадает с обрушением доверия к институтам. Что третья волна может предложить взамен разрушающихся связей?

Как уже говорилось выше, семья может вернуть себе ряд функций, которые она в период индустриализации отдала обществу, и даже стать крепче, чем в индустриальную эпоху.

Образование, если приложить к нему немного воображения, также может воспитывать коллективизм и ответственность каждого члена группы.

Распад гигантских корпораций на небольшие саморегулируемые ячейки может не только поднять на новый уровень производительность, но и способствовать созданию новых сообществ.

Одиночество не является грехом в обществе, все институты которого рухнули или распадаются. Должны возникнуть сервисы, способствующие его преодолению. По аналогии со службами знакомств в целях нахождения сексуального партнера или спутника жизни, должны появиться сервисы, которые позволят встретить просто приятеля или друга.

Будут возникать телесообщества, в которых люди будут общаться между собой с помощью электронных средств коммуникации. При всех своих недостатках они могут стать лучшим средством от одиночества, чем телевизор, который обеспечивает только одностороннюю коммуникацию.

Как создатель онлайн-сообщества E-xecutive могу только подтвердить, что это предсказание Тоффлера не только сбылось, но и дало некоторым людям возможность неплохо заработать.

Помимо сообщества мы нуждаемся в структуре и предназначении.

Структуру нашей жизни создают требования родителей, устав церкви или политической партии.

В современную переломную эпоху структуру жизни молодых наркоманов создает героин. Необходимость раздобыть денег, приобрести дозу, ввести наркотик. Затем получение кайфа. Эта простейшая структура жизни многим молодым кажется лучше, чем отсутствие структуры вообще.

Человеку недостаточно иметь свою маленькую личную цель. Он должен понимать, как его персональная миссия вписывается в более широкий контекст, в более общую организацию мира.

Личность будущего

Психоаналитик Эрих Фромм определял социальный характер как «ту часть структуры характера, которая является общей для всех членов группы». Социальный характер создает модель поведения, которой люди сами хотят следовать. Следование этим моделям также получает общественное одобрение.

Черты характера формируются на стыке внутренних устремлений человека и давления общества на него.

Начнем с того, что третья волна создаст общество, в гораздо меньшей степени сфокусированное на ребенке, чем наше нынешнее. Этому способствуют старение населения и сосредоточенность женщин на карьере.

Эта тенденция обещает более короткие, но более насыщенные и продуктивные детство и юность. На рабочем месте требования к молодежи будут меняться в сторону меньшей зависимости от сверстников, меньшей ориентации на потребление, менее гедонистического стиля жизни.

Работники, которые ищут смысл, ставят под сомнение авторитет, хотят сами принимать решения, стремятся к социально ответственной деятельности, во времена второй волны могли считаться смутьянами. Экономика третьей волны не сможет функционировать без таких людей.

Вместо того чтобы ранжировать людей по тому, чем они владеют, как это диктует этика рыночной экономики, этика просьюмеризма будет ценить людей за то, что они умеют.

Революция в средствах коммуникации с неизбежностью ведет к революции в психике.

В индустриальную эпоху люди должны были регулярно сравнивать свою индивидуальность с небольшим числом ролевых моделей, чтобы оценить, насколько их жизнь соответствует идеалу.

Демассификация средств коммуникации ставит нас в абсолютно новое положение. Вместо выбора из ограниченного числа готовых шаблонов каждый человек встал перед необходимостью сконфигурировать свою собственную уникальную личность.

Это намного более сложная задача. Она объясняет, почему миллионы людей переживают сегодня кризис самоидентификации.

Политический мавзолей

Цивилизацией третьей волны невозможно управлять с помощью политического аппарата второй волны.

Сегодня мы видим, что политическая власть многих стран не может принять самые важные принципиальные решения (или делает это очень плохо), потому что она полностью поглощена принятием бесконечной череды рутинных малозначимых решений.

Сегодня элиты больше не могут предсказать последствия своих собственных действий. Отсюда вытекает их стремление все более плотно контролировать все процессы в обществе, что, в свою очередь, бьет по элитам рикошетом.

Это не означает, что власть, теряемая элитами, переходит в руки остального общества. Сегодня власть рэндомизируется. Это означает, что в любой момент времени становится невозможно понять, кто и за что отвечает.

Комплекс Мессии

Комплекс мессии — это иллюзия, что мы можем спастись, если поменяем человека на самом верху. Видя неспособность политиков справиться с нарастающим комом проблем, миллионы людей приходят к единственному простому и понятному объяснению — нам не хватает лидерства. Люди хотят, чтобы на политическом горизонте появился мессия, который все снова расставит по своим местам.

По мере того как мир становится все более непредсказуемым, растет стремление людей к порядку, структуре и предсказуемости. Люди верят, что кто-то может их им дать.

Эта нарастающая тяга к лидерству базируется на трех ложных установках. Мифе об эффективности авторитарного управления. Вере в то, что стиль управления, который работал в прошлом, будет также работать в настоящем и будущем. Убежденности в том, что причина проблем кроется в персоналиях, когда на самом деле мы имеем дело с агонией всей современной системы государственного управления.

Всемирная сеть

Даже самый лучший лидер может оказаться беспомощным, если опирается на прогнившие институты власти.

Возьмем для примера политическую власть главы государства. Сегодня существует огромное количество экономических, экологических, политических вопросов, решение которых находится за пределами полномочий руководителя одной отдельно взятой страны.

Проблемы каждой страны вплетены в плотную сеть, оплетающую сегодня весь мир.

По мере нашего движения от кризиса к кризису новые гитлеры и сталины будут выползать из темных углов, убеждая нас, что вместе с устаревшими властными структурами мы должны распрощаться со своей свободой. Те из нас, кто хочет сохранить свободу, должны понять, что для этого недостаточно защитить существующие институты. Как отцы-основатели США сделали два века назад, мы должны изобрести новые институты.

Демократия XXI века

Первым еретическим принципом правительства третьей волны является принцип власти меньшинства. Уже сегодня в обществе очень сложно выделить большинство, имеющее единое мнение по одному вопросу. Напротив, общество все больше распадается на малые группы, готовые отстаивать свои интересы.

Идеологи второй волны походя оценивают демассификацию общества как негативное явление. И отвергают его в корне. Используют термин «балканизация». Упрекают меньшинства в «эгоизме». Этот подход имеет очень серьезные последствия.

«Это означает, что, когда русские, например, пытаются подавить новое многообразие общества и задушить политический плюрализм, который вырастает на почве этого многообразия, то они (выражаясь их же языком) “сковывают средства производства» — замедляют экономическую и технологическую трансформацию общества».

Для того чтобы создать демократию третьей волны, мы должны отказаться от пугающего, хотя и неправильного предположения, что рост многообразия в обществе автоматически ведет к росту напряженности и конфликтов. На самом деле, все может быть с точностью до наоборот. Конфликт в определенных пределах не только не вредит обществу, а способствует его развитию.

Если сто мужчин хотят заполучить одно бронзовое кольцо, то схватка между ними весьма возможна. Если каждый из них преследует свою индивидуальную цель, то это создает лучшие предпосылки для сотрудничества и обмена между ними. Возникает синергия и симбиоз.

При наличии адекватных институтов многообразие может стать основой стабильного общества. Но, чтобы достичь этого, необходимо основательно реформировать политическую систему.

Второй строительный элемент новой политической системы — полупрямая демократия.

Вопрос не стоит о выборе между прямой и представительской демократией. Поскольку обе системы имеют свои плюсы, интеграция прямого участия граждан и их представителей кажется наиболее вероятной.

Третьим принципом политики завтрашнего дня станет распределение решений.

Вопрос не стоит о децентрализации принятия решений как самоцели. Необходимо правильное размещение решений на тот уровень, где они могут быть приняты оптимальным путем. Изменение информационных потоков позволяет перенести многие решения на низовой уровень. В то же время, необходимы новые наднациональные институты для более эффективного решения проблем, выходящих за рамки компетенции национальных властей.

Любое общество для своего функционирования нуждается в определенном количестве и качестве политических решений. Наступают периоды, когда скорость и количество изменений создают нагрузку принятия решений, непомерную для существующей элиты. Это создает предпосылки для расширения элиты за счет принятия в нее новых групп населения.

Иногда перегрузка решениями возрастает настолько, что она приводит к революционной смене элит и субэлит.

Главным противоречием современности будет противоборство между защитниками отжившей свое индустриальной цивилизации и сторонниками идущего ей на смену информационного общества. Линии окопов этой войны пройдут не по традиционным линиям классовых, расовых или национальных противоборств. Отличить сторонников прошлого от борцов за будущее мы сможем по их отношению к фундаментальным переменам, которые описаны в этой книге.

Вместо заключения

Третья волна не является ни утопией, ни антиутопией. Она предлагает позитивную и революционную альтернативу будущего, которая, тем не менее, лежит в пределах реалистично достижимого. Это и есть практопия.

Почему это происходит? На этот вопрос нет ответа. Тысячи разных взаимосвязанных потоков просто начали течь. Мы видим их взаимосвязи и грандиозные петли обратной связи, которые усиливают их бег. Но одной единственной причины, одной единственной переменной, которая дала старт этому процессу, просто не существует.

Две тенденции: диверсификация общества и ускорение исторического процесса — оказывают мощнейшее давление на людей и на институты, привыкшие иметь дело с невысоким уровнем разнообразия и медленным ходом перемен.

Это столкновение порождает шок будущего. Единственный способ преодолеть его — это научиться действовать в новых условиях. Для этого и людям, и институтам предстоит изменить себя.

Некоторым поколениям выпала роль хранителей цивилизации. Участь других — строить цивилизацию. Наш удел — созидать. И начинать строительство новой политической системы надо прямо сейчас, пока дезинтеграция старой системы не выпустила на улицы силы тирании, сделав неизбежным насильственный путь к победе демократии XXI века.

«Как отцам-основателям США, нам выпала судьба созидать», — писал Тоффлер в 1980 году…

Многовариантность общественного развития типы обществ егэ. Типы общества. И. Валлерштайн представил общество в виде большой капиталистической системы, в которой есть свои структурные элементы

Продолжаем прорабатывать вводную тему «Общество». Сегодня решим несколько заданий на тему «Типы обществ» . Напоминаю, что мною используются только «боевые» варианты, уже апробированные на ЕГЭ разных лет. Это значительно повышает наши шансы на то, что подобные задания встретятся в ЕГЭ-2015, так как они входят в закрытый сегмент ФИПИ.

Итак, несколько заданий к разобранной нами теме

Решим задания части 1.

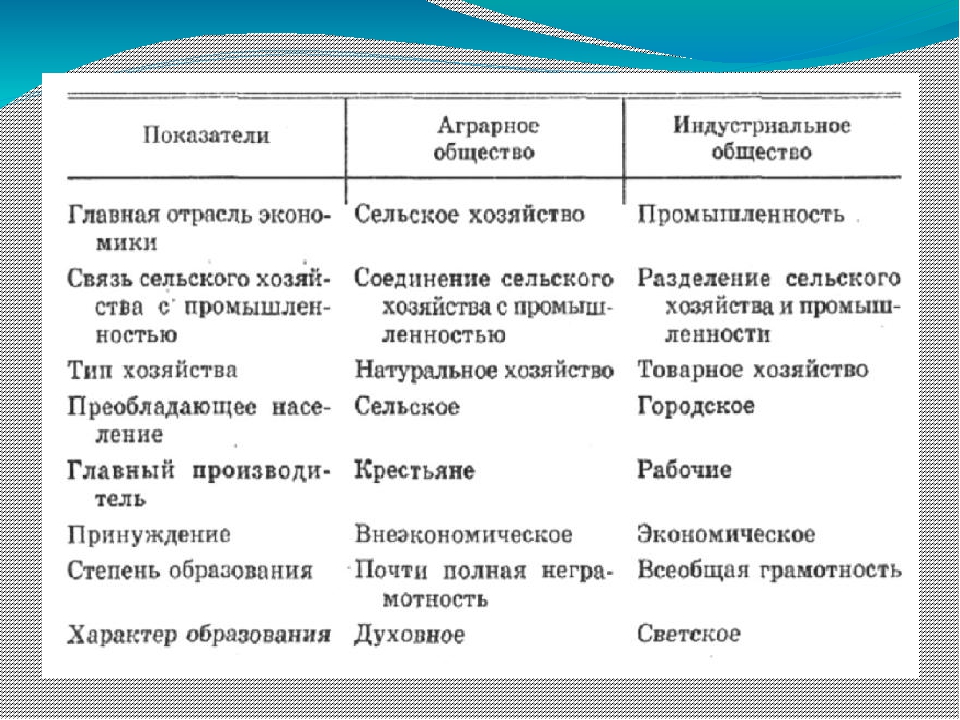

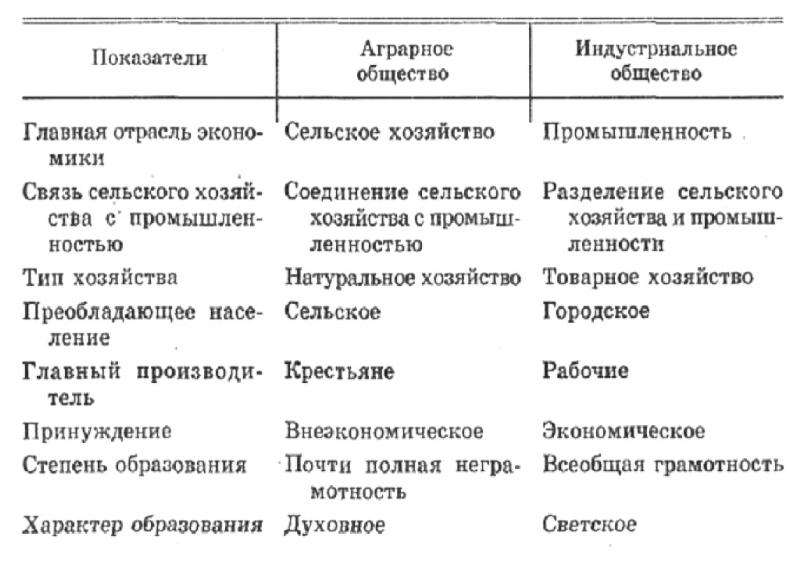

ЕГЭ-2008. Задание А2. Какой признак свойственен индустриальному обществу?

1) влиятельность религиозных институтов

2) натуральный характер хозяйства

3) преобладание сельского хозяйства

4) возрастание ценности научной информации

Вспоминаем. Рассуждаем. Крайняя религиозность, аграрный характер производства — признаки традиционного общества. Соответственно, ответы 1 и 3 не правильны.

Далее, запоминаем термин. Натуральное хозяйство — это производство для собственного потребления. Для индустриально и постиндустриального общества оно не характерно, так как вся продукция является товаром, производится на продажу. Итак, ответ 2 тоже не правильный , правильно 4 — возрастание ценности научной информации.

ЕГЭ-2008. Задание В4. В приведённом ниже перечне отметьте признаки доиндустриального общества:

1) основа производства – земля, сельскохозяйственный труд

2) развитие крупной машинной промышленности

3) преобладание ручного труда

4) основа производства – знания, информация

5) неграмотность большинства населения

6) основной вид экспорта – средства производства

7) основной вид экспорта – сырьё

Вспоминаем занятие 3. Рассуждаем. Доиндустриальное — это синоним традиционного, так как оно предшествует индустриальному. Оно аграрное, поэтому правильно 1, не правильно 2, правильно 3, не правильно 4 . В традиционном обществе уровень образованности большинства населения крайне низок, вариант 5 верен.

Средства производства — это оборудование, станки, механизмы. Следовательно, 6 характерно для индустриального общества, 6 не верно. Сырье — это продукты земледелия, охоты, но не промышленного производства. В постиндустриальном обществе господствует сфера услуг. Поэтому методом исключения, вариант 7 верный.

Итак, наш ответ 1357. Обратим внимание, что записываем его мы именно так, по возрастанию и без запятых и пробелов, как требует от нас процедура ЕГЭ! Иначе, при машинной проверке, которой обрабатывается бланк ответов №1, ответ не будет считан верно.

И задание части 2.

Задание 33 (С6 в формате ЕГЭ 2014). Приведите три признака постиндустриального (информационного) общества, проиллюстрировав каждый из них конкретным примером.

Вспоминаем Занятие 3. Рассуждаем. Для начала выберем любые три признака постиндустриального общества. Возьмем:

1) развитие образования — непрерывное, 2) основа производства — информация, 3) решаются экологические проблемы.

Теперь нам требуются конкретные примеры! Это значит, предельно доведенные до понимания социальной реальности. Проверяется умение применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.

Итак, 1) Учитель математики Станислав Иванович в прошлом году прошел двое курсов повышения квалификации, в этом году ему предстоит пройти курсы в Москве по работе с интерактивными досками.

Видим, что применяется конкретика (учитель чего? как его зовут? где он пройдет курсы? что он изучит?). Показана непрерывность образования в связи с развитием новых технологий (интерактивные доски).

2) Билл Гейтс создал программу Windows, которая позволила его компании Microsoft получить преимущество на рынке компьютеров.

Показываем компьютерную технологию (информация) как основу производства конкретной фирмы.